圖文/王海

明代初期,朝廷對佛道兩教的政策是“倡導保護的同時加以抑制”,以防止濫建廟宇,亂度僧尼。但從北京懷柔區現存、或有跡可尋的寺廟中可以看出,絕大多數寺廟都是明朝修建的。因此可以說,朝廷這一政策並沒有得到有效執行。如果細考明代寺廟的誕生過程,就不難發現,這一現象的背後,竟然隱藏著一股強大的宦官力量。

明初,朱元璋建立了僧人出家度牒制度,抑制僧尼人數,控制寺廟建設。明永樂十六年,成祖朱棣又“榜諭天下”:今後願為僧、道者 ,府不過四十人 ,州不過三十人 ,縣不過二十人。並有年齡限制,凡符合年齡要求,家人同意,有鄰里擔保者,可投入寺觀,從師學習。五年之後經僧錄司、道錄司考試合格者,可選立法名,發給度牒,不合格者罷還為民。

為了減少廟宇修建,還鼓勵僧道同居於一座廟宇。但實際執行中,在宦官的鼓動慫恿下,皇室貴族甚至皇帝常是率先違例,濫度僧道,頻頻頒敕,賜建廟宇。其結果就是“上有所好,下必效焉”,到了明代中期,僧道人數不斷增加,寺廟遍佈城鄉山野。現以懷柔明代的幾座著名廟宇為例,將寺廟與宦官的關係簡述如下。

一、宦官勢力的形成

“宦”, 從宀,表家、屋;從臣,表示僕,役。即家室僕役。“宦”又是星座名稱,宦四星在帝座之西,古代便將帝王及王室的近侍官員喻稱為“宦官”。東漢以後,因多以被閹割“去勢者”為宦。宦官在歷史上就有了“閹人”、“閹官”、“閹豎”、“宦者”、“閽人”、寺人”、“中官”、“中貴”、“內官”、“內臣”、“內侍”、“內監”、“貂璫”、“太監”等多種稱謂。

明初,朱元璋“鑑於前代之失”,令宦官“不得兼外臣文武銜”,“衣食於內庭”,並鐫鐵牌置宮門曰:“內臣不得干預政事。”但到了永樂時期,因宦官曾在朱棣“靖難”之役中為朱棣充作內應,在奪取皇位中發揮了重大作用,所以,朱棣即位後對宦官“遂多委任”。 其後的各代皇帝對宦官愈加篤信,宦官勢力逐漸高漲。宦官透過皇帝賦予的特權,掌控著政治、經濟、軍事、司法從而實現攫取各種利益的目的。朝堂中的宦官獲得了軍政大權後,必然將權力延伸向全國各地的各個領域。今懷柔城的西、北部在明代屬於黃花、石塘路防區;懷柔城東部(今屬密雲、平谷)緊接牆子路防區。自明正統年以後的二百多年時間裡,曾先後有數十名宦官在各路擔任要職。因此,這些各級別的宦官(包括太監、監丞等)曾長期生活在明代的懷柔區劃之內。

二、宦官與寺廟

1.阮讓與雲巖寺

今屬平谷區劉家店鎮的孔城峪村,在明清及民國時期是“京師順天府懷柔縣寅洞裡”之轄村。村莊所處的山地,舊稱栲栳山,村北有一幽靜山谷,名為“磕頭溝”,溝內建有云巖寺。清·康熙懷柔縣誌載:雲巖寺,始建於遼代。景泰年間,御馬監太監阮讓捐資重建後,寺廟規模、寺田山場增倍,景泰帝朱祁鈺頒敕,賜名為雲巖禪寺。

據禮部尚書胡瀠《敕賜栲栳山雲巖寺碑記》,雲巖寺於景泰六年重建竣工,而十二年後的成化三年再次修建,大學士商輅亦有碑記。兩次修建的間隔時間如此之短,實與大太監阮讓的仕途遭際相關。

清·康熙懷柔縣誌在記載阮讓時褒讚明顯:“阮公讓,交趾人(今越南),歷事四朝,升擢御馬監,先後督軍征剿苗寇”,屢次立功,留鎮湖、貴,後卒。靈柩還,賜葬寺西。其後寺田為人侵奪,廟宇亦漸頹毀,成化初太監潘瑛奏復前地,寺獲更新”。

胡瀠所作碑記稱:阮讓“太監歷事太宗文皇帝(朱棣)、仁宗昭皇帝(朱高熾)、宣宗章皇帝(朱瞻基)、太上皇帝(朱祁鎮)、今皇帝(朱祁鈺)”。

商輅所作碑記稱:阮讓“太監宣德年間隨徵迤北有功,升御用監太監,至是改任御馬監(景泰初年),丙子冬(景泰七年),奉敕督軍征剿湖寇,明年(天順元年)復進剿東苗。”

以上史料資訊量很大,主要有以下幾個方面。

一是,阮讓是越南人,明洪武、永樂年間,明軍南征交趾,將俘獲的部分幼童、少年閹割後傳送京師,阮讓當在其中。

其二,自永樂年開始,朝廷設定內書房,揀選閹幼聰敏者入監讀書識字,培訓宦者,阮讓應在其列。

其三,學成的阮讓並未淪為專事雜役的低階宦者,而是在宣德、正統、景泰、天順四朝,一步步做到了太監的級別。

其四,阮讓在景泰年初年被擢升為御馬監掌印太監,曾長期在懷柔東部的寅洞、南務裡以及平谷北部、三河縣西部的馬場地監督巡察“馬坊”。從而發現了懷柔寅洞裡栲栳山內古寺遺蹟,並萌生了以重修寺廟為名為自己安排身後之事的念頭。

其五,景泰六年春,雲巖寺建成之後。阮讓奏請聖上,皇帝於景泰六年,五月十五日,賜寺額“雲巖禪寺”並大藏經一藏。阮讓再向皇帝奏討寺田(部分可作為自己的塋地)得允,景泰帝將“近寺的兔耳山花板石、越府草場、田土等賜予雲巖寺應用”。景泰七年阮讓作為皇帝親臣“監軍”被派往南方鎮壓苗民起義。次年春平叛結束。此時已是天順元年,復辟後的明英宗並沒將其召回,而是讓他留在南方,繼續“進剿東苗”,鎮守湖貴,直到天順四年去世。死後“靈柩還”。葬於懷柔寅洞裡雲巖寺西側。四年後,英宗朱祁鎮駕崩,憲宗朱見深繼位,改元成化。成化三年,其好友或屬下潘姓太監請奏重修寺廟。

相對柔縣誌以及碑記,明代檔案中關於阮讓的記載更為具體。

景泰三年十二月,正是英宗朱祁鎮被俘一年多歸國不久,危機還未消除,景泰帝仍命兵部尚書于謙繼續加強京師防務。于謙將原來的三大營十五萬人分為十個營,分防備戰。由一名太監和一名都督搭配,分領營務,練兵剿賊。兵部決定阮讓與都督楊俊搭配,督理四個營的軍務。此時,正是阮讓籌修建雲巖寺之時。

景泰六年正月,景泰帝朱祁鈺“賜給御馬監太監阮讓順天府三河縣白塔草場一所、寺廟田地,兔耳山花石”。這處草場,是阮讓向皇帝“奏討”用於雲巖寺的香火地,但隱含著自己的塋地,以及佃租生息地。由此可見,阮讓得寵於景泰皇帝朱祁鈺,勝於前代的英宗朱祁鎮。

景泰七年十一月,朝廷得到報告,湖南等地苗族人叛亂,圍攻城邑,殺傷官軍。朝廷決定派方瑛、白玉充任正副總兵官,太監阮讓、陳瑄為監軍,率兵南下平叛。此時,雲巖寺修建完畢,住持僧入住,寺田佃租,生活設施續建仍在進行中。

阮讓等出師湖貴數月後,天順元年二月,平叛結束,但景泰帝朱祁鈺已經下臺去世。復位後的英宗朱祁鎮頒旨兵部,“令太監阮讓同方瑛,鎮守湖廣貴州二處,留守城池,搜剿餘賊”其他人回京。皇帝以阮讓、方瑛為留守,主要考慮阮、方二人熟悉苗彝方言土語,諳熟地方風俗。

然而,阮讓此前所獲廟田塋地,是景泰帝朱祁鈺所賜,英宗復辟後的天順元年三月,總兵官石亨上奏稱,在懷柔界內屬於“三河白塔草場”之地,是內官阮讓,“朦朧奏求耕種”。致使中軍右營之馬匹,無地放牧。乞請皇帝頒敕,撥還其地,仍做草場。英宗即刻頒旨,詔還阮讓所佔草場,因此,阮讓在懷柔、平谷、三河等處向景泰帝奏討的草場、山地、寺田、塋地大部被收回。

此間,阮讓仍在湖廣、貴州。天順二年或三年,鎮守湖廣、貴州太監阮讓,閹割所俘獲東苗幼童,一千五百六十五人,閹割後因病痛至死者為三百二十九人,隨之阮讓又買入一批閹割,以補足原數。天順四年三月,朝廷獲知其事,英宗聞之,降下敕書,嚴厲斥責阮讓,同時降敕,追責巡撫白圭以及地方官吏沒能及時救護之罪。

至此,阮讓從人生巔峰,瞬間跌入低谷。據商輅雲巖寺碑記,阮讓於天順四年六月病死在南方,距英宗降敕書問責僅四個月。阮讓在景泰六年至天順初期的五六年間,正是帝位更替之季,也是他在懷柔寅洞裡修建寺廟,預備歸宿地時期。因兩朝皇帝對其榮寵程度不同,後期又遠離宮廷,其寺田塋地被“侵奪”,寺廟遭破壞,順理成章。

阮讓在景泰末被派往湖南、貴州平叛之初,肯定是躊躇滿志。當皇帝再次易位,面對先帝所賜田產悉被收回,自籌自建廟院之內的設施被毀,苦心經營的歸宿地,即將化為烏有。作為一個無親無家的阮讓,其情實不可堪。而在平叛結束之後,他仍被滯留南方,必然深感絕望。因此,本來人格扭曲的太監阮讓,精神幾近瘋狂,所以才發生了大肆搜捕閹割1894名苗彝幼童事件。

其實,事件發生不久,阮讓就死了。至於死因,在商輅的碑文中稱“以疾卒”;正史文獻僅稱“卒於湖貴”,至於真屬病亡還是獲罪被誅抑或自盡。史籍諱言不語。但從當時的歷史背景來看,阮讓之死似乎很有故事。

阮讓死後,儘管新建不久的雲巖寺已有毀壞,阮讓的靈柩仍是被運回葬於寺側。四年後英宗死;七年後,阮讓的同僚太監潘瑛抓住時機,向成化帝奏請,重修雲巖寺,恢復寺田塋地。

雲巖寺重修竣工時,潘瑛請兵部尚書商輅撰寫了《重修雲巖寺碑》:碑文的前半部,簡述阮讓籌建寺廟:“雲巖寺,在懷柔縣栲栳山,乃古剎也。景泰初御馬監太監阮公讓,首捐己貲,餘募眾緣,重建殿廊,莊嚴像設,廣廈崇墉,煥然一新。事聞(聖上),蒙賜額曰‘雲寺巖禪寺’,兼賜護持藏經及寺前故越府草場空地,與寺內永為長住。命僧德洽住持,領眾梵修……”。

此文後半部記述了明成化三年秋六月(1467),成化帝朱見深恢復阮讓被削奪的山場土地,且賜予銀兩,指派內監工官覃芳,對雲巖寺“再修殿宇、重建廊廡”的經過。此時阮讓已去世七年。大太監阮讓,於天順四年(1460)六月,卒於湘貴,靈柩北歸懷柔縣寅洞裡,八月歸葬於生前自選的雲巖寺院之西側。商輅的這篇修廟記,主要是記述阮讓生平履歷,極具史料價值。

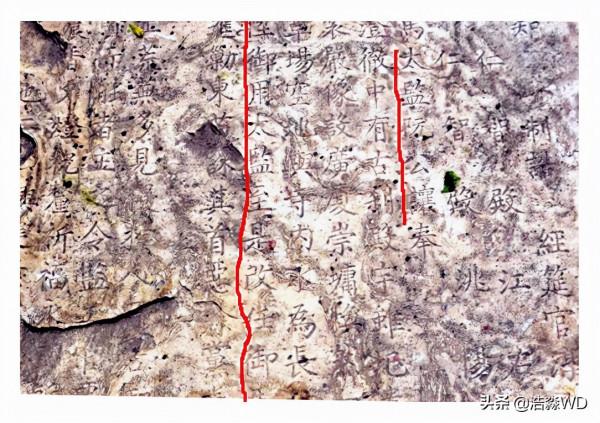

根據現在巖寺石壁上的諸多題詩、留字可知,時至清代,雲巖寺以及各種廟碑一直被宦遊文人所重視。另據清·康熙縣誌載:“入國朝(清朝),草場地覆被侵佔,近年寺僧來寬,漸次恢復,寺亦修整,山下增級別建娘娘廟”。又“栲栳山雲巖寺,佛殿鋪用的兔耳山花板石,系明景泰時所賜。兔耳山即三河縣兔耳山,離栲栳山不遠,金代屬溫陽縣”。

2.夏時與定慧寺

定慧寺地處今懷柔區紅螺山東景山南麓,今屬國際會都西南部地。是一座規模頗大的寺院。該寺由太監夏時出資創建於明正統七年。據史料,夏時為司設監太監,司設監負責管理鹵簿、儀仗、雨具、大傘等,事務繁雜,除掌印太監外,一般的太監很難獲寵。而夏時卻能得到英宗朱祁鎮的厚愛,實屬不易。

據《敕賜景山定慧寺興造記碑》記載,正統四年,夏時或因選擇英宗榛果廠,而來到懷柔縣富樂裡所屬的山地勘察,順便去紅螺寺參禪禮佛時,發現了“懷柔縣景山之陽是一處,巖壑鬱迂,峰巒峭拔,泉清木深之勝境”,遂發於此建寺之想。

正統七年,寺廟動工興建,當年基本完工,同時修整完善了獲賜的山場林地。次年二月二十七日,夏時向十七歲的英宗皇帝奏報了建寺的前因後果,英宗敕賜寺名為“定慧禪寺”。隨之,夏時透過禮部僧錄司,請到了法號為本興的禪師為住持僧。

為使寺院、林地、以及備用的塋地得到有效保護,他又透過禮部僧錄司,時任“右善世”的僧官江西人祖淵的關係,在沒有經過任何考核的情況下,將自己最小的弟弟度僧出家,頒予度牒,以“道友”為法號,入住定慧寺。同時,夏時讓其弟道友,拜京師大功德禪寺住持、僧錄司右善世,祖淵大師為業師(功德寺,即今海淀區學校後勤管理中心地)。

正統十年十月十五日,英宗敕賜一部大藏經給定慧寺。自此定慧寺住持“本興、道友,晨夕香燈,率眾看誦”。

明代中期,在宦官的鼓動下,皇帝登基時“輒度一人為僧 ,名曰:代帝出家”,而主持選僧者必為宦官。夏時憑藉皇太后的寵遇,獲得了這一寶貴的替僧名額,經僧錄司官祖淵禪師的一番操作,使其弟弟順利獲得了度牒法號,榮幸地成為英宗的替僧,從此寺院的修繕擴建,寺院的日常用度,山場經營的一切費用,即可由宮廷內庫支取。

正統十四年,英宗“土木之變”被俘,釋歸後,形式上被奉為太上皇,實際上就是軟禁,七年之後,英宗再次坐上了皇位,改元天順。據明史檔案所錄,天順元年、天順三年,阮讓仍在內廷任事,常被皇帝欽遣,為皇室家事奔走。天順末年,夏時離開皇宮去懷柔定慧寺養老,死後葬於定慧寺西側的自營墓,今有墓誌存世。

附註:祖淵,明僧人。江西廬陵(今吉安)人,字天泉,號雨庵,俗姓楊。初受戒於青原山,赴金陵謁幻居戒公為門下第子。宣德九年(1434)奉召入京為僧錄司左覺義,後擢升為右善世。

3.紀陽與黃花城玄武廟

黃花城玄武廟,亦稱真武廟,坐落於今黃花城村中心街北端的高臺上,廟址已成民居。黃花城,舊稱“黃花鎮城”。因正統十四年發生“土木之變”,明景泰二年,為加強邊防,朝廷派都指揮僉事魯瑄率京營修建黃花鎮、驢鞍嶺二城。黃花城於景泰四年告竣,城內的鋪舍、營房、守備署衙、草場等設施逐漸完備。

據中憲大夫通政史司左通政樊深所撰《重修黃花鎮玄武廟碑記》,正德三年三月,守備黃花鎮御馬監太監範琪(實為,監丞)、指揮同知宋琦,始建黃花鎮玄武廟;嘉靖十二年,內官監太監高忠,修葺殿宇漆飾神像;嘉靖二十九年,內官監太監,黃花鎮守備紀陽再次修繕黃花鎮玄武廟,並於撞道口內買得昌平州民地,永為玄武廟香火之供。

由上可見,僅僅一座不大的山地廟宇,就涉及了數名宦官。有關紀陽等黃花鎮守備宦官,筆者曾在《黃花路的守備太監》中有所輯錄,這裡不再複述。

4.高良與石佛寺

懷柔區,懷柔鎮大屯村東北曾有一座建於明初的石佛寺。其規制為前後兩殿,前殿置石雕佛;後殿奉泥塑菩薩。明、清、民國皆有住持僧,香火旺。據有限資料,該寺在明清兩代時頻頻修繕,明代大修兩次,清道光年再次重修。據傳,明弘治年間,太監高良曾捐資重修石佛寺,今大屯村東北,雁棲河西岸曾有過一座莊園。根據存世的《內職高良遺蹟碑》(懷柔博物館存)。此莊園為高良所屬無疑。

高良在其“遺蹟碑”中,詳細記述了購置的屋院以及各種設施:

“良每念我祖,我父而不敢忘。逮入金殿,居官曆政數十餘年。……吾性雖偏,而好玩物,逐物而置。慳我食祿,傾我貲囊,目者必置,缺者必完;置賣房屋前後二座,臨水面湖,請父居之,以養餘年。家中什物,床帳交椅、漆桌板凳、玩物奇器、琴棋書畫、箱籠盤盒、石盆罈甕、松柏竹木、花草枝葉。非一物也,非一器也,具有籍簿交割於家,以憑預放……與我親者、人我家者、住我居者,代代輩輩,各要體心,宜當保守。目見其物,寸草絲毫憐之,想我辛勤,知我艱難”。

這位自號五雲子、江湖散人的高良,在明代宦官群體中並不著名,所以,他沒有夏時、阮讓那樣的經濟實力,但仍量力捐施寺廟,併為祖父、叔侄購置了房產,也為自己準備了塋地。

今天,我們完全可以從這些宦官遺蹟中,想見懷柔設縣置裡初期的社會面貌。萬曆時期的懷柔,雖已建制二百多年,但在周仲士的眼裡仍是一片慘狀:“邑所稱里社、鄉莊、集市若粲然盈楮帙,其實無有也。間有一二浮屠衲子之宮,金碧輝映,問之,則曰:某中貴、某戚畹、某勳舊所修者”。這裡的“某中貴”、“某戚畹”、“某勳舊”所修的金碧輝映的深宮大宅,就包括了中貴太監們修建在懷柔的廟宇、莊園等建築。

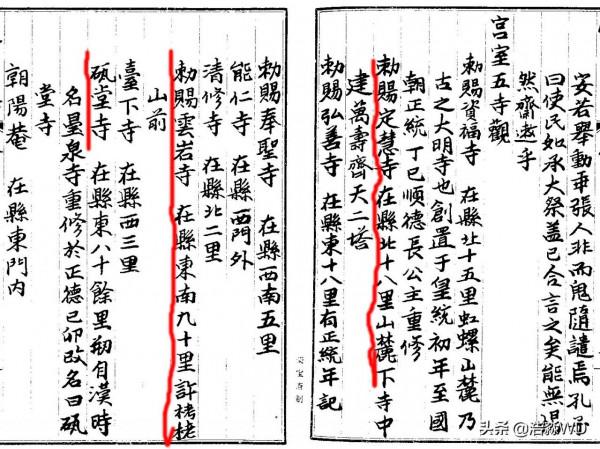

5. 其他宦官與相關寺廟

① 明代懷柔房家裡所屬的房家莊(今北房、南房村)村西曾有關帝廟,正德十五年,御馬監太監劉寬偕同自己的叔父,以及神宮監少監蘭某捐資重修。劉寬委託內宮監大太監馮英,請翰林院大學士劉龍為重修後的關廟撰寫了《房家莊重修義勇武安王廟記》。此廟重建涉及三個太監。

② 明正統八年三月,常德公主在懷柔縣寅洞裡,捐資修建弘善寺告竣,遣派太監阮安向國子監祭酒李時勉陳述建寺始末,並請其撰記之,阮安是修建此廟的實際執掌者。

③ 《清·康熙懷柔縣誌》記有“崇慧寺,在縣寅洞裡東松棚莊”;“松棚莊崇惠寺,有古松甚大,濃蔭廣覆如棚,莊以此得名。明時有監軍中貴許某愛其奇古,設朱欄以護之,並重修寺宇,遊觀日眾”。經查,縣誌中的“監軍中貴許某”,應是明正德年間的太監許安。

④ 自號“懷柔北峰” 的司禮監太監胡某, 明嘉靖中,於懷柔南務裡所屬的北務村(今屬順義)捐建禪寺,營建家墓,同時將原在寅洞裡的祖塋西遷北務。據大學士徐階撰寫的《胡氏遷葬記》,“司禮監太監胡公,始任宮廷要職,監軍薊鎮,掌握重兵。其弟為錦衣百戶,族侄任薊州副總兵”。

⑤ 各種歷史文獻對紅螺寺的記載可謂卷軼浩繁,但少有宦官捐修的記載。而現存國寶級的“敕賜天啟大鐘”卻對映著宦官的身影。根據“乙丑年孟秋,司禮監掌印兼御用監、尚膳監,印務總提督、禮儀房太監王體乾造”的鐘銘可知,這口大鐘是天啟年曾與魏忠賢一併權傾朝野的司禮監太監王體乾督造的“堂堂國器”。關於王體乾的資料相當豐富,無論國史還是筆記多有記載,記述詳細者當數明末太監劉若愚的《酌中志》。另外,清代亦有敬事處、敬事房、儲秀宮、茶房中的很多太監,向懷柔斜陰背觀音寺捐施銀兩。

關於明代宦官修廟的例項有很多,尤其那些監軍太監、鎮路內官守備,他們在所駐之地,往往以倡捐修廟為大事。因此,長城沿線那些基於城堡成村中的寺廟,多有宦官遺蹟。

三、宦官熱衷建廟的原因

明代宦官熱衷捐修寺廟有多種原因,但主因是篤信佛教,信有來生。劉若愚在《酌中志》中說道:“中官最信因果,好佛者眾,其墳必僧寺也”。宦官因為身心俱虧,深怕死後靈魂不被另一個世界接納,所以宦官們都相信佛法能夠超度他們走向極樂世界。因而,宦官群體在敬佛、禮佛、佈施、捐獻、修廟諸方面都非常積極且虔誠。

例如,上文所及的司設監太監夏時,就非常崇信佛教。據其墓誌銘所記,夏時“素好釋教,每朝退,焚香誦經,孜孜忘倦。夜則跏趺而坐,至三鼓乃寐。積五十年,率以為常”。他在正統中期,利用太后慫恿皇帝敕建了懷柔景山定慧寺,再透過禮部僧官,將自己的親弟度入佛門,為其管護廟產祀田。 在明代,有權勢的上層太監可以勒索錢財或向皇帝奏討山場土地,捐資建廟;可以慫恿皇帝,編造神話哄騙公主后妃、鼓動對方斥資建廟.

例如《懷柔縣寅洞裡弘善寺題名記》中記有,“敕賜弘善寺,在縣東八十里東邵渠鳳林山下。明正統中,常德長公主為母,出其天性,夜夢紅山,損資興建”。這裡不難看出,常德公主初為人母,夜夢紅山欲建寺廟,就是故意造出來的建廟“輿論”。

其實,從動議到施工直至奏請皇帝頒敕,前後都是太監阮安為其前後奔走。因此,所建寺院的背後,定有阮安的利益。那個夜夢紅山的故事,說不定就是阮安給常德公主編的,因為足少出戶的常德公主即使想建廟,也不會夢到她毫不瞭解的懷柔之東鳳林山。只有監軍或奉旨出差的太監阮安才知道有這樣一個好地方。所以,借公主的影響力量,使皇帝敕建寺廟,所賜的廟田寺產必然會被阮安控制。

但是,多數底層宦官或眾多“跟隨”、“答應”、“火者”等雜役,沒有經濟條件獨資建廟,也沒有機會得到皇帝后妃公主的寵遇。這些人信佛,只能吃齋唸經、或省吃儉用為寺廟佈施一點香火。條件稍好者,會固定對一兩個寺廟長期佈施,儘管每年施銀無多,因為持久,寺廟也會感其功德,在他們遇到困難的時候,會“慈悲為懷”一番。另有一部分如懷柔房家裡劉寬、密雲中衛石家屯(今懷柔鎮大屯)高良等經濟條件中等的太監,他們可以合資或帶頭出資倡修寺廟。

其次,宦官信佛、修廟或捐施,除了獲得精神安慰,祈求佛祖保佑等一般民眾的普遍需求外,宦官群體更有著一般民眾沒有的特殊需要。

宦官作為皇室的奴僕,其精神和物質生活是很悲涼的。大多數中低層宦者都要承受去勢之疼痛、被奴役之辛苦,被上層太監欺壓、被社會歧視之大辱。精神和肉體雙重痛苦,迫使宦官只能到佛教中去尋找慰藉。因此,宦官都虔心敬佛,盡力佈施,助建寺院,吃齋唸佛。

再次,宦官是沒有家的人,一旦不慎獲咎,或因老病身殘,而被逐出宮禁,即使有家也不能歸家。老家的侄孫晚輩少有能容,村人鄰里更是以閹人為恥,死後更不能葬入家族祖墳。他們不得不為自己身後之事提前考慮。

另外,明前期宦官的主體,多是明初西征、南征時被俘的未成年或剛成年男子。他們的父輩在戰爭中基本被消滅,家園被燒燬。這些人根本就沒有家。本文中涉及的太監阮讓、阮安等都是交趾(今越南)人。洪武、永樂年南征結束後,年少的他們與成年戰俘一併押解到北方,被閹割為奴。而那些中年戰俘雖未遭閹割,但多被作為奴隸,賞賜給功臣貴戚(例如葬於北宅的成國公朱能),他們世代為奴,為主人耕種、牧養、守墓、看墳。所以,諸如阮讓等源自戰俘的太監,根本就無家可歸,這些人畢生都是在為自己的歸宿而奮鬥。

凡此種種,都是宦官在進入宮門之後,必須面對的實際問題。解決這一問題,最好的方法就是捐建廟宇,順便建造可居之舍,準備出一塊塋地。如果出宮,生時可以禮佛養老,歿後可以寺旁安葬。上文所涉及的阮讓,夏時,高良的塋地都在所修寺廟附近。而那些沒有能力全資修廟,沒有機會或能力哄得皇室貴族掛名建寺的宦官是大多數。他們有為寺廟購捐一點土地,或捐修一些附屬設施,一旦被逐出皇宮,便能以寺院外護弟子名義,或直接剃度為僧而進入寺廟,養老終年。

而更多的宦官則是選擇加入“養老義會”,進行集中養老。自嘉靖中期開始,宦官群體中有人以寺院為依託,組織養老義會。到了清代,宦官養老義會逐漸完善。加入義會的宦官,以繳納會費的形式,共同出資,購地生息,掛靠寺院,建立公墓。生息地由寺院管理耕種,以租銀備辦祭祀、修葺廟院,贍養僧眾。

最慘的就是那些最底層的宦官,他們連加入“義會”的錢都拿不出,只能夠在內務府劃定的地方,憑藉極其微薄的衣食之資,集中互助聊度殘年。這類宦官的聚集地,被稱為“中官村”。今北京海淀區有中關村地名,其“中關”,概由“中官”而轉稱。

四、宦官崇信佛教的社會影響

明代大建寺廟,無節制地度僧出家現象,僅從彈丸小縣懷柔即可看出倪端。寺廟激增,僧人必眾,不但耗費了大量稅賦錢糧,也使勞動人口不斷下降,副作用於對社會生產發展。而宦官在其中起了助推作用。少數權勢太監以各種方式貪汙、巧取、勒索的錢財多被用來修建莊嚴、輝煌的寺院,而廣大農村則是一派蕭條。

正如明萬曆·懷柔縣誌所記,“村舍郊垌,一望淒涼,草為瓦,葦為門,亂石為壁,人民奔走若馬牛,而顛連為魚鱉矣”。但是,宦官熱衷建寺,對佛教發展也有積極影響。明代一些著名宦官在皇室支援下所修建的寺院,可謂是中國結構建築、雕塑彩繪、書法詩文等方面的寶貴財富,是中國歷史文化的重要組成部分。

在宦官推動下所建的寺廟,也為一些真正苦心修行,研讀佛理的僧人創造了較好的條件。還有些寺院一度成為文人學子駐足交流的場所。就當時的懷柔地區而言,即有舉人、進士曾攻讀於寺院。另外,宦官所推動的山地寺院建設,對懷柔的山地文明、經濟文化、建造施工技術等都有積極作用。其中大部分寺宇在清代經重修或多次修葺,到清末民初都成了警察所或小學堂等公眾設施。

2019年1月19日星期六