吸上了大煙的趙老四,要把手底下的最後一個鋪子讓了。他來求海爺,開的價很低,他只想要快錢。

海爺瞅著趙老四黑窟窿似的眼圈,眉頭一簇:“道,戒了吧,老四,你看你成啥樣了。”

趙老四抹著鼻涕,點頭應著。

按了手印兒,趙老四從李大掌櫃手裡接過了銀錢,也沒細數,往袖筒一插,瞄了一下那血紅的手印,眼一閉,臉一別,對著海爺的方向抱了抱拳,轉身而去。

海爺看著趙老四的身影,越遠越像根竹竿。海爺嘆道:“這哪還是當年的趙老四啊!”

轉臉,海爺對李大掌櫃說:“抽空,你去看看那個鋪子吧。”

李大掌櫃嘴上答應著,但年底正是忙的時候。碼頭上,那些日進斗金的鋪子都還照應不過來呢。趙老四這個賣湯餅的鋪子,掙不了幾個錢,又在城郊,李大掌櫃瞧不上眼,只是找了個賬房先生,過去交接了一下。

來年,迎春花抽枝時,李大掌櫃出城辦事兒,路過一個鋪子,頗為髒舊,上面寫著“趙老四湯餅鋪”。李大掌櫃一怔,這不是趙老四讓給海爺的湯餅鋪子嗎?都不姓趙了,怎麼還叫趙老四湯餅鋪?遂讓人把馬車引到了湯餅鋪前。

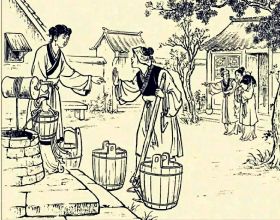

李大掌櫃下車,先讓隨從進去,自己不進去,等裡頭的掌櫃出來見他。李大掌櫃見外頭擺著幾張破舊的桌凳,有的腿都斷了一截,用磚墊著。桌上圍坐著七八人,男女老幼,都是農人打扮,在這兒呼嚕呼嚕地吃餅喝湯。

餅是魯地常見的大餅,鍋蓋般大,拇指般厚,老人啃不動,就泡在湯裡吃。那湯,在外面一口大黑鍋裡煮著。說是骨頭湯,裡頭難見油花兒,外頭聞不到肉腥,滿眼的蔥菜葉兒。許是一根豬骨熬一鍋,三天不換一根骨。

魯南這邊的農民,常到老街上賣點自家產的物件兒,好歹換一點粗布粗鹽燈油這些必需品。他們有啥賣啥,田裡種的菜果,溝裡撈的魚蝦,山裡撿的柴火,編的席子。哪怕是開的山梔子,或是小孩子從土裡摳出的姐猴(蟬猴),湊夠了一盤兒的數,也會拿到老街上賣。老街上,有人愛這一口。災荒之年,常見農民把孩子插根草來賣的。

出來一趟,農人們吃不起老街上的精細玩意兒,就在湯餅鋪這兒歇歇腳,買份湯餅充飢。

李大掌櫃看得正出神,有一中年人從房裡急匆匆地跑出來,五大三粗的,邊走邊脫罩衣,來給李大掌櫃請安。李大掌櫃聽到有人對著他喊“老栓添口湯”,知道他叫老栓。

“你是這裡的掌櫃?”李大掌櫃問。

“噫,啥掌不掌櫃,這裡連我就仨人,俺就是一帶頭的夥計。”老栓嘿嘿一笑,鬍子叢裡,露出一嘴好牙,很齊整。

老栓說:“外面風大,大掌櫃裡頭坐唄。”

遂引李大掌櫃進去,進門,裡頭頗為陰暗,一股味道,說不清是油味還是黴味。對著門,是一磚石壘砌的檯面,上面一個半臂高的黑缸,臺上兩個豁口黑碗,有個老頭,披著褡褳,一個肩膀搭在臺上,喝著櫃檯酒,也沒佐菜。酒是山芋酒,那老頭喝一口,就捂一下口鼻,半晌不出氣兒,怕跑了酒味。

老栓擦了個破凳子,讓李大掌櫃坐,李大掌櫃沒接話,屋裡屋外地看看。並讓老栓把賬本拿過來瞅瞅。

李大掌櫃左右翻著油漬斑斑的賬本,發現這個湯餅鋪雖然本小利薄,賣的都是些不起眼的淡湯薄酒,一年到頭,倒還是能有點收益。

接下來,李大掌櫃和老栓的話,也多了起來。

臨上車時,李大掌櫃回頭望了望門口的招牌,又看了看這鋪子裡的擺設,若有所思。

回去後,李大掌櫃派人給老栓的湯餅鋪換了一套桌凳,並找人把屋子給翻了新,重新規整了裡頭的櫃檯,並給老栓他們換了一身行頭。特別是門口那個趙老四的店號,也給換了,換成了東家海爺的商號“德盛昌”。

本以為,這樣做,湯餅鋪子裡的生意會更好一些,哪想,半年後,湯餅鋪子的生意一落千丈,都要關門了。

李大掌櫃納悶,遂派人去湯餅鋪裡一查究竟,捎回來的話,讓李大掌櫃憋紅了臉。

這湯餅鋪子,本來就是一些窮人好歹歇腳充飢的地方,李大掌櫃裡外這麼一翻新,那些過路的窮人,看這裡如此光鮮,特別又打著德盛昌的旗號,擔心這裡要價高,不實惠,都不敢進來了,轉臉去找個破門頭去了。而以前那些常客,不明內情,覺得你這湯餅裡的利必定很高,不地道,否則整不起這樣氣派的門頭,一氣之下,也不來了。本來,生意就是人看人的事兒,我看你不來,我也就不來了。

但李大掌櫃在東家海爺跟前並不這樣講。

李大掌櫃只是在海爺正忙活的時候隨口說到那個湯餅鋪:“老栓沒經營好,周邊湯餅鋪子又多,沒啥賺頭了。”

接下來,李大掌櫃一個字都沒多說。

海爺聽罷,也沒多想,便讓李大掌櫃自己看著辦了。