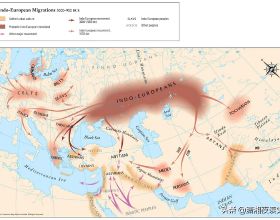

赫梯人是古代印歐人的一支,他們在安納托利亞創造的赫梯文明是人類文明史的一個重要組成部分。在長達350多年的文明發展歷程中,赫梯人十分重視並善於書寫和記載他們的社會活動,編撰和創造了內容和型別豐富,且不乏自身特點的文獻,記錄了他們的歷史和所創造的文化成就,使得赫梯文明或者說人類的又一文化遺產的再現成為可能。

赫梯出土文獻數量與分類豐富

從文字的書寫形式而言,赫梯人的文獻包括楔形文字和象形文字兩部分。楔形文字文獻出土於赫梯人的都城遺址哈吐沙城(今土耳其博阿茲卡萊)和其他遺址,如塔皮卡(今瑪沙特-休雨克)、沙皮努瓦(今奧特科伊)和沙裡沙城(今庫沙科裡)以及現在的伊南迪克、卡亞里皮納爾和奧伊馬池等地。迄今為止,已發現的楔形文字泥板殘片達3萬塊。此外,還有少量的青銅板銘文。象形文字文獻出土的地點更加廣闊,在哈吐沙不僅發現了少量的象形文字碑文,而且還有5000個左右印章和印文;在雅茲裡卡亞、什爾克里、菲拉克汀和塔什齊、埃弗拉吐姆-皮納爾、卡拉庫雨、埃米爾卡茲和德里哈三里,也發現了篇幅不等的象形文字魯維語碑文。

根據赫梯語文獻的內容、性質和特點,赫梯學家對現存赫梯人的楔形文字文獻進行了分類。在1971年出版的《赫梯文獻總目》一書中,法國學者拉勞什把赫梯語文獻劃分為歷史、行政和技術文獻,法律、課本、神話、讚美詩和禱文、儀式、宗教行政文獻,占卜文獻,節日和祭祀、外來的語言文獻,蘇美爾語和阿卡德語文獻,屬性不確定的文獻共13大類。荷蘭學者達羅斯認為,赫梯人的文獻可以分成7大類,即歷史文獻,行政技術文獻,法律文獻,文學、宗教文獻,與阿卡德語和蘇美爾語相關的文獻,與哈梯語、魯維語和胡里語等語言相關的文獻。其中,歷史文獻包括了年代記和大事記、條約以及書信(公函);行政和技術文獻涵蓋了經濟文書、訓誡條例、財產賬目和馴馬文獻;法律文獻有法典和法庭報告兩部分;文學文獻包括神話、史詩及諺語文獻;宗教文獻包括禱文、儀式、宗教行政、預兆、神諭、節日、誓願文獻和獻祭目錄等。

不同時期赫梯文獻書寫方式繁多

根據文獻的內容和赫梯楔形文字元號形式以及赫梯語語言特徵發展變化的差異性特點,赫梯學界將楔形文字赫梯語文獻區分為赫梯古王國時期的文獻(前1600—前1500)和中王國時期(前1500—前1345)以及新王國時期(前1345—前1200/前1198)的文獻。

赫梯人的楔形文字文獻主要書寫在泥板上,而且大部分寫在一塊泥板的正反兩面,有的文獻書寫在多塊泥板上。現存的泥板還有所謂的“Sammeltafel”這種形式,這是指一塊泥板書寫兩篇以上且內容不同的文獻。此外,赫梯人也將他們的一些文獻書寫在諸如木板、青銅板、鐵板、金板和銀板上。赫梯國王吐塔里亞四世與塔爾渾塔沙封王庫倫達的封侯條約,是目前流傳於世唯一儲存完整的青銅板銘文。根據蘇皮魯流馬一世與沙裡-庫蘇赫、哈吐什裡三世與烏爾米-泰蘇普這兩篇封侯條約泥板文獻的題記記載,它們曾分別書寫在金板和鐵板上,哈吐什裡三世國王與古埃及法老拉美西斯二世的平等條約文獻,也證實該條約曾書寫在銀板上。

赫梯人通常在完成一篇文獻的書寫之後,再抄寫多個副本。不僅如此,赫梯中王國時期以來,書吏們還抄寫早期的文獻。這樣,一些早期的文獻至今存有不同時期的版本。但是,並不是所有的文獻都被抄寫。一般而言,有多個抄本的文獻包括年代記、條約、敕令、訓誡文獻、法典文獻、詞彙表、神話文獻、儀式文獻、節日文獻、讚美詩和禱文、與天象有關的預兆文獻和蘇美爾語、阿卡德語、哈梯語、魯維語、帕萊克語和胡里語文獻。然而,其他一些類別的文獻很可能不存在抄本的情況,如書信、土地贈與文書、清單和花名冊、經濟文獻、法庭證詞、祭祀祭品清單、與天象無關的預兆文獻、占卜文獻、誓願文獻、收藏清單等。赫梯人文獻書寫中的副本現象,為赫梯泥板文獻的修補等相關問題的研究提供了可能,凸顯了年代學研究等方面的價值。

赫梯人的象形文字文獻數量有限。古王國時期以來,象形文字的使用逐漸得到重視,象形文字文獻主要包括印文和象形文字碑文兩部分,前者主要記載國王的王名、頭銜和他們的譜系;後者主要刻寫在巖壁和石碑上,用來記載國王的軍事功績。碑文主要使用凸雕手法,具有較強的形象性和藝術價值。赫梯人的象形文字碑文的出現始於穆瓦塔裡二世國王時期,篇幅最長的是蘇皮魯流馬二世的尼桑泰頗碑文和南堡碑文。

在赫梯人都城遺址出土了八種不同語言書寫的文獻,包括赫梯語、哈梯語、阿卡德語、蘇美爾語、楔形文字魯維語和象形文字魯維語、胡里語和帕萊克語。其中,印歐赫梯語文獻在數量上佔有最大的比例,貫穿赫梯文明史的全過程。但是,阿卡德語在赫梯國家的使用同樣如此。在赫梯古王國時期,赫梯人同樣使用阿卡德語記載赫梯國家內政統治的大事件,哈吐什裡一世的政治遺詔和著名的鐵列平敕令,既有阿卡德語文字,也有赫梯語文字。特別突出的一點是,20世紀90年代初,哈吐沙遺址出土的屬於赫梯古王國時期的土地贈與文書,幾乎都是用阿卡德語書寫的,赫梯國王使用這種語言記錄下他們贈予大臣官員們的各項財產,為被贈予者留下了權威性財產證明。赫梯中王國時期以來,赫梯人主要將阿卡德語作為外交語言,運用在對外關係中,用以書寫外交條約和書信。

此外,在赫梯歷史的不同階段,赫梯人還引進或者接受了其他民族或者部族的語言文獻,並翻譯成赫梯語文字,或者編撰成多語文獻的形式,有哈梯語—赫梯語、阿卡德語—赫梯語、胡里語—赫梯語、楔形文字魯維語—赫梯語雙語文獻和蘇美爾語—阿卡德語—赫梯語三語文獻,內容涉及哲言、讚美詩、神話史詩、各類諭告和占卜、節日、出生、治療失眠症和清洗口腔儀式等方面,就多語文獻的語對數量而言,赫梯人在公元前二千紀翻譯的異族文獻很可能是最多的,這無疑是同時代近東世界獨一無二的文化現象。

赫梯文獻編撰獨具特色

縱觀赫梯文獻的編撰和發展,在古王國時期已經問世了諸如國王的年代記、敕令和條約這樣重要的歷史文獻,還有法律、土地贈與文書、訓誡條例、禱文、各類儀式、占卜、節日和神話等文獻。新材料的發現和斷代研究證實,以印文為主要形式的象形文字文獻的編撰也始於這一時期。

在赫梯中王國時期,諸如獻祭名單和控告詞等新的文獻形式相繼問世,新的發展還體現在某些種類文獻編撰的數量大大增加,內容更加豐富,運用更加廣泛。職責訓誡條例針對的物件擴大化了,既有對貴族、行政官員和職員的訓誡條例,也有對軍事指揮官、士兵和祭司以及其他神職人員的職責規定;條約不再只是強國平等外交協議,一組卡什卡條約的問世表明,赫梯國王將條約引入與一些弱小國家的關係中,附屬國條約亦應運而生;年代記的編撰繼續為赫梯國王們效法,禱文的編撰有了全新的發展,赫梯人的禱文從此深深打上了美索不達米亞人的神靈讚美文化的印記。

在繼承既有文獻編撰文化的基礎上,赫梯新王國時期各類文獻編撰的數量大為增加,出現了諸如誓願文獻這樣的新型別。特別重要的是,諸如穆爾什裡二世國王的年代記和安塔赫蘇節日等文獻的編撰有了詳盡本和簡寫本,同一篇文獻的詳略本體現出赫梯文獻書寫的又一個新變化,這很可能是赫梯人文獻編撰的創新,不同文字各有側重,立意目的不同,體現了文獻編撰重點突出的特徵。另一個突出的特點在於,赫梯人的文獻書寫具有鮮明的敘事色彩,既注重書寫事件發生的歷史背景、程序和變化情況,強調因果關係,內容豐富,又注重描寫細節,情節跌宕,人物的刻畫注重內心的揭示,思想性強,如此突出的敘事性特徵,使得文獻的史料價值大為增強。

赫梯歷史文獻儘管在數量上看起來比起儀式和節日文獻要少得多,但是,學術界普遍認識到,歷史事件的記載還蘊含在條約、訓誡條例、法庭審判記錄、宗教禱文以及一些神諭等文獻中。事實上,我們認為,赫梯人的一些節日、儀式、誓願和神話文獻,也直接或者間接地記載了有關歷史事件,所謂的赫梯宗教和神話文獻同樣具有突出的史料價值。因此,除了歷史文獻,赫梯人的其他各類文獻不僅是相關領域研究的重要基礎,也是赫梯歷史研究不可忽視的史料素材。

將赫梯人的各類文獻放入整個古代近東這個大歷史地理範圍來審視,諸如年代記、條約、阿庫瓦爾禱文和誓願文獻等所具有的突出特點,或是因為數量多和種類多樣,或是因為赫梯人的獨創和特有以及對周邊地區文獻的編撰有著一定的影響,在整個古代近東古文獻學研究領域,赫梯人的文獻始終佔有一席之地。

21世紀以來,赫梯人遺址的考古發掘工作不斷深入,新文獻不斷被發現和發表,使我們看到,對赫梯人的文獻研究未來一定會帶來更多新的認識。

(作者系北京大學外國語學院教授)

來源:中國社會科學網-中國社會科學報 作者:李政