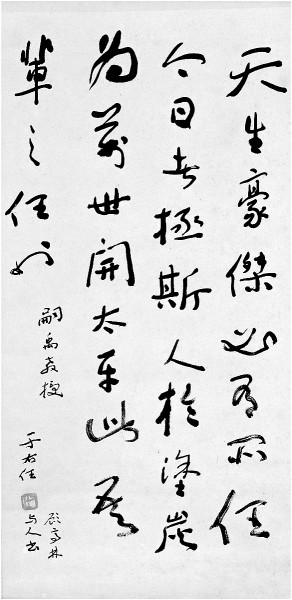

顧炎武畫像 本版圖片均為資料圖片

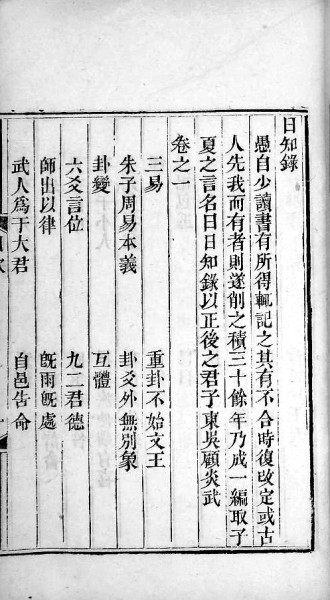

顧炎武著《日知錄》

顧炎武(1613—1682),字寧人,又字石戶,度變姓名為蔣山傭,學者稱亭林先生,江蘇崑山人,明清之際著名學者。清光緒三十四年(1908年),朝廷批准顧炎武、王夫之、黃宗羲從祀文廟,從此,他們被舉世公認為清初“三大儒”。梁啟超在《中國近三百年學術史》中,更盛讚顧炎武“不但是經師,而且是人師”。

一

顧炎武出身名門望族,高祖、曾祖、祖父都被載入《明史·列傳》。顧炎武剛出生,就被紹芾抱去,做了他的嗣孫。紹芾是炎武親祖父紹芳之弟,曾參加科舉考試,院試成績差,靠捐納進了國子監,後來以貢生身份多次參加鄉試,但直到50歲也沒能中舉,最終摒棄科舉。他有個獨生子同吉,18歲訂婚,未到結婚,因病離世。按當時習俗,同吉未婚妻王氏本可另嫁他人,但王氏卻認為,既然跟顧家訂了婚約,就理應守約,不能毀約,於是不顧父母反對,毅然歸顧家守貞。就這樣,王氏成了炎武的嗣母。

王氏自小受到嚴格的家教和禮義約束,進入顧家後,對待公婆異常孝順。抱炎武為嗣子後,教子有方,其“未嫁守節,孝順公婆,立後訓子”的事蹟,廣為鄉人傳頌。崇禎九年(1636年),被御賜“貞孝”牌坊,其事蹟被載入《明史·列女傳》。

顧炎武自小受到良好的家教,首先是嗣母的道德教誨。歸結起來有三點:第一,王氏信守婚約,未婚歸顧,她以這種身教方式,教導炎武做人當守“信”。第二,王氏孝敬公婆,數十年如一日,讓炎武懂得了為人當盡“孝”。第三,清順治元年(1644年),王氏聽聞崑山、常熟相繼陷於清軍,毅然絕食自盡,臨終遺命炎武:“我雖婦人,身受國恩,與國俱亡,義也。汝無為異國臣子,無負世世國恩,無忘先祖遺訓,則吾可以瞑於地下。”王氏絕命之言行,使炎武牢記為人當盡“忠”。

“信”“孝”“忠”,成為顧炎武道德認知的基本理念。後來他在《日知錄》中詮釋人性道:“子之孝,臣之忠,夫之貞,婦之信,此天之所命而人受之為性者也。故曰‘天命之謂性’。”

顧炎武所受的良好家教,還有來自嗣祖的知識教誨。紹芾因其本人曾長期困於科舉考試的經歷,原本無意於讓炎武走科舉這條路,平時教授炎武的大多是無關科舉應試的古代經典,包括《國語》《戰國策》《史記》《資治通鑑》之類的史學名著,以及《孫子》《吳子》之類的兵法經典。他諄諄教導炎武:“士當求實學,凡天文、地理、兵農、水土,及一代典章之故不可不熟究。”後來有一位常與其往來的老者向紹芾建議:“此兒頗慧,何不令習帖括,乃為是闊遠者乎?”紹芾經不住別人如此善意勸說,才勉強讓炎武學習科舉文字,但並不指望炎武在科舉仕途上有什麼發展,所以在炎武十四歲考中秀才後,本該是其一門心思備考舉人,紹芾卻拿出自己手抄的邸報來給炎武閱讀,欲使其知曉國政時事。

顧炎武自己對科舉考試也是心不在焉,崇禎年間與同鄉同學歸莊一起,積極參加復社的活動,常跟四方之士打交道,荒廢了科舉學業,雖屢次參加鄉試,卻每試皆敗。當時,在農民起義軍和清兵雙重打擊下,明王朝已然搖搖欲墜。炎武常讀邸報,對於國內政治和軍事形勢大體瞭然,他深為國家命運擔憂,又自覺經世乏術,愧疚難當!27歲鄉試再次落第,他毅然決然放棄了科舉,義無反顧投身到為國分憂的實學興邦的事業中。

崇禎十七年(1644年)春,李自成攻進北京。此後,江南先後出現了多個南明政權,顧炎武曾效命於其中兩個政權——弘光和隆武,先被弘光聘為兵部司務,後又被隆武聘為兵部職方司主事。隆武政權覆滅後,顧炎武又寫密信給鄭成功,試圖跟海上抗清武裝力量建立聯絡,未獲成功,又嘗試從海道投奔南明的另一個小朝廷——魯王政權,也沒有成功。此後,不再看到顧炎武有明顯從事抗清活動的跡象。他開始過起遺民生活。

顧炎武最初的遺民生活是“隱於商賈”,即以經商方式逃避與清朝的政治合作。從清順治七年(1650年)開始,其斷斷續續經商,持續六七年,曾販賣過布匹,可能還做藥材生意。這期間,顧炎武還參加了蘇州吳江的遺民詩社——驚隱詩社(又稱“逃社”,也稱“逃之盟”)。康熙二年(1663年),社中骨幹人物潘檉章、吳炎,因受“文字獄”牽連,被當局所殺。此後,驚隱詩社逐漸停止活動。潘、吳遇難時,顧炎武已遊學北方,他在太原聽到潘、吳遇難訊息,寫下了《祭吳潘二節士詩》,對這兩位遺民同道有“一代文章亡左馬,千秋仁義在吳潘”的極高評價。顧炎武還將孤苦無依的潘耒(檉章之弟)收為弟子,加以多方照料和精心培養。

順治十四年(1657年)秋,在其名著《天下郡國利病書》初稿已成情況下,顧炎武開始了後半生“北學於中國”的歷程。

二

顧炎武在北方遊歷甚廣,先後到過山東、北京、河北、河南、山西、陝西等省份,但他在山東停留的時間最長,特別是在他獲得了章丘土豪謝長吉抵押給他的莊田之後,章丘儼然成了其遊歷活動的根據地。

顧炎武當年經商積累了一筆財富,到了山東以後,以抵押借貸形式放款“千金”於謝長吉。謝氏原本想用這筆貸款大賺一筆,卻不料“千金被坑”。這樣一來,他先前作為抵押的千畝莊田便歸顧炎武所有了。這本是理所當然,但謝氏卻是個願賭不服輸的人,老是盤算怎樣才能使那莊田回到自己手中,於是陰謀設局,致使顧炎武陷入了“黃培詩案”。

受“黃培詩案”牽連,顧炎武在濟南府獄裡被折騰了一年有餘,最終得到親友們的合力營救。隨著危機的化解,一度被謝氏強行奪佔的那千畝莊田,也被當局重新判歸顧炎武。“食力終全節,依人尚厚顏”,顧炎武十分看重這份產業,因為這是他賴以維持生活獨立和保全其遺民氣節的經濟基礎。康熙十六年(1677年)以前,他一直都是親力親為地管理其田莊,直到離開山東,才委託他人代為管理。

在客居山東時,顧炎武也常出入於北京,這主要是因為康熙年間他有三個外甥(徐乾學、徐元文、徐彥和)先後進京做了高官。儘管甥舅關係比較密切,但顧炎武在政治上始終不肯與清朝當局合作。清廷曾屢次嘗試聘請他參加由官方主持的《明史》編纂工作,都被他斷然拒絕。後來他乾脆遠離京城,到陝西華山之麓隱居起來。

顧炎武在關中有三位摯友:華陰王宏撰、富平李因篤、盩厔李顒。顧炎武以他們為“秦人”的代表,認為“秦人慕經學,重處士,持清議,實與他省不同”,這是其所以願意終老於關中最重要的原因。

自定居華陰後,顧炎武再也沒有回過山東,更沒有再入京師,只是往來於秦、晉之間,直到康熙十八年(1679年),才做了一次長途旅行,目的地是嵩山少林寺。當年十一月返回華陰,他寫下《五嶽》詩,自我表白了二十餘年來之所以“行遊”北國是因為不肯做異國臣子。康熙二十年(1681年)冬,顧炎武自華陰出遊山西曲沃,翌年正月在曲沃病逝。

顧炎武作為清初的明遺民,不像一般遺民人物那樣獨善其身地自絕於當朝,拒絕同當朝官員的往來聯絡,而是堅持既“耿介”又“知權”的處世哲學,由此形成了其獨特的遺民人格:不臣二姓,不跟清朝合作,是為“耿介”;不公開對抗清朝,為成就自己的學問事業,有選擇地結交一些仕清學者,是為“知權”。

三

顧炎武曾自述其為學經歷曰:“自少為帖括之學者二十年,已而學為詩古文,以其間纂記故事,年至四十,斐然欲有所作”;“五十以後,篤志經史”。在這過程中,顧炎武的學術思想日臻成熟,到康熙六年(1667年)他在《與友人論學書》中提出了“博學於文,行己有恥”的學術綱領,強調學者必須先立其為人之本,做到“行己有恥”,且“不恥惡衣惡食,而恥匹夫匹婦之不被其澤”,乃至於出入、往來、辭受、取予之間時刻掛懷天下,念念不忘為百姓做貢獻,然後方可入“聖人之道”。

顧炎武逝世後,他的弟子潘耒編纂出版其遺著《日知錄》並作序,對顧氏儒學做了總體評價,認為儒學有“通儒之學”與“俗儒之學”之分,而顧氏儒學屬於“通儒之學”,具有“明體適用”的實學性質和“匡時”“救世”的社會功用。這個評價與顧炎武所謂“博學於文”“行己有恥”的實學綱領完全一致。

顧炎武一生勤於著述,被收錄於《顧炎武全集》(上海古籍出版社,2011年)的各類著作共有34種(經部9種、史部17種、子部5種、集部3種)。在所有這些著作中,最能代表其“通儒之學”成就的有3種:《天下郡國利病書》《音學五書》和《日知錄》。

《天下郡國利病書》是顧炎武在27歲摒棄科舉後開始寫作的。據顧炎武《利病書》自序說,他寫這本書,事先並沒有確定寫作框架,只是在博覽群書過程中對所接觸到的材料加以選擇、歸類和編輯,由此形成了一部帶有資料長編性質的作品,後來有部分書稿被弄丟,也有部分內容變得過時而有待於修訂。也就是說,《利病書》是一部“未定稿”。它在清代沒有刻本,到民國才由張元濟收入《四部叢刊》,其主要內容涉及兵防、賦役、水利,有學者稱此書是“一部明代社會經濟資料書”。

作為“經師”,顧炎武的經學向來以“精於考證”著稱於世。《四庫全書總目提要·左傳杜解補正》稱“博極群書,精於考證,國初稱學有根柢者,以炎武為最”。清代考據學者普遍推崇顧炎武,如揚州學者汪中稱“古學之興也,顧氏始開其端”,常州學者洪亮吉稱“我國家之興,而樸學始輩出,顧處士炎武、閻徵君若璩首為之倡”,都是看重顧炎武“精於考證”的本領與功績。民國初年,揚州學者支偉成著《清代樸學大師列傳》,將顧炎武置於“清代樸學先導大師列傳”之首,視之為清代樸學(考據學)首席先導大師。

顧炎武主張“讀九經自考文始,考文自知音始”,故考據是顧氏經學研究的基本方法。顧氏的經學考據,是從音韻訓詁入手,旨在準確把握經文字義,進而合理闡發經義。他認為,訓詁是經學的基礎,而“漢人猶近古”,故漢學訓詁最可信賴。他特別看重東漢古文經學家許慎的《說文解字》,認為“論字者必本於《說文》”。但許慎對字義的訓釋,主要是從字形方向去進行“形訓”;顧炎武則認為“考文自知音始”,故其經文字義考證是側重於從字音方向來進行“音訓”,並且是圍繞《詩經》來開展“音訓”,其成就集中反映在《音學五書》中。

不過,作為“通儒之學”,顧氏做學問並非像清代樸學家那樣侷限於書齋,僅做博覽群書式考證,而是主動走出書齋,直面大千世界,進行類似田野調查的實地考察,廣泛求證於學友。這是顧氏儒學區別於清代樸學的一個獨特之處。潘耒在《日知錄序》中提道:“先生足跡半天下,所至交其賢豪長者,考其山川風俗疾苦利病,如指諸掌。”全祖望《顧亭林先生神道表》說:“凡先生之遊,以二馬二騾載書自隨,所至厄塞,即呼老兵退卒,詢其曲折,或與平日所聞不合,則即坊肆中發書而對勘之。”

清代乾嘉考據學盛行的時代,最受學者們推重的是顧炎武的經學考據作品《音學五書》,這是奠定顧炎武“經師”地位的一部經學著作。當時,《日知錄》並不受待見,如章學誠曾在《與林秀才書》中稱,《日知錄》只是“存為功力,而不可以為著作”。至晚清,《日知錄》方受學者重視,如安徽學者包世臣曾在《讀亭林遺書》中評論說:“竊以為近百餘年來,言學者必首推亭林,亭林書必首推《日知錄》。”清末民初,學界泰斗梁啟超研讀《日知錄》,其看法前後有變化:起先在《清代學術概論》中稱《日知錄》是“札記之性質,本非著作,不過儲著作之資料”,後來在《中國近三百年學術史》中乃稱《日知錄》是“含有意義”的“一種精製品”。

《日知錄》抄錄文獻佔了十分之七八,作者自己的話不過佔十分之二三。就此而論,說它是一部“札記”,似乎並不為過。但是深入地看,作者並非隨意或機械地抄錄別人的話,而是經過了一番“採銅于山”的精心篩選和提煉才錄入其書,這些看似“不過儲著作之資料”的“札記”,其實是作者“早夜誦讀,反覆尋究”得來的“採山之銅”。他之所以花這麼大功夫,“早夜誦讀,反覆尋究”,乃是為了在茫茫書海中挑選出切合於己意的別人的話,以便確切地借用他人之言來表達其本人的思想和見解。他之所以要採取這種獨特的表述方式,主要是因其看到明末王學氾濫而流於禪釋,乃至於“語德性而遺問學”,所以他要特別提倡“道問學”,並親自以其《日知錄》作出表率:其書大量地引用他人之言,恰在於顯示其學問之廣博,表明其“尊德性”而不離乎“道問學”;而其書不取章句體例,而是萃集他人之言來闡明一個一個貌似互相孤立而實則有內在關聯的“含有意義”的問題,且往往在引用別人的話之後附以作者自己的評論以起畫龍點睛之作用,抑或先亮出作者自己的觀點而後引證他人之言,則在於顯示其有“觀其會通”的本領而絕非一般“章句之士”所可比。由是觀之,《日知錄》實是作者為倡導“尊德性”與“道問學”之統一而出示的典範之作。

《日知錄》有三方面的價值最值得重視:

第一,科學價值

《日知錄》的編纂集中體現了顧炎武著書立說的三個原則:

(1)“毋剿說,毋雷同”的創新原則——顧炎武在《日知錄》(八卷本)自序中說:“愚自少讀書,有所得,輒記之;其有不合,時復改定;或古人先我而有者,則遂削之。”《日知錄》(三十二卷本)第十九卷《文人模仿之病》更明確提出:“毋剿說,毋雷同,此古人立言之本”。

(2)“採銅于山”的歸納原則——顧炎武曾以“採銅于山”來比喻其《日知錄》的寫作,這表明了《日知錄》的編纂是在作者博覽群書、詳盡佔有思想素材的基礎上,對這些素材進行提煉抽象,形成作者自己獨特思想的研究過程。這個研究過程所運用的方法是從個別到一般的歸納方法。

(3)“文須有益於天下”的實用原則——《日知錄》第十九卷專列《文須有益於天下》一條來論述之。而顧炎武自稱“所著《日知錄》三十餘卷,平生之志與業皆在其中……而有王者起,得以酌取焉,其亦可以畢區區之願矣”。又稱“別著《日知錄》,上篇經術,中篇治道,下篇博聞,共三十餘卷。有王者起,將以見諸行事,以躋斯世於治古之隆”。可見,《日知錄》是欲為“王者”(顧炎武所期待出現並堅信必將出現的未來華夏王)治國平天下提供思想參考的實用之作。

第二,政治價值

綜觀顧炎武的有關論著,他認為明朝亡國主要有三方面原因:其一,王室宗族勢力衰弱;其二,君主集權空前強化;其三,倫理道德淪喪。到了其臨終絕筆方才定稿的《日知錄》中,他則提出了“國家之所以存亡者在道德之淺深,不在乎強與弱;歷數之所以長短者在風俗之厚薄,不在乎富與貧”的觀點,這表明他最終是將明朝亡國的主因歸於倫理道德淪喪了。基於這個思想,《日知錄》中又提出了後來被梁啟超概括為“天下興亡,匹夫有責”的著名論斷。

在顧炎武“修己治人之實學”思想體系中,“天下興亡,匹夫有責”是作為一個“治道”理念提出來的,其思想特質在於:一般儒家王道政治觀是基於視天下為君主一人之天下的天下觀,由此將天下繫於君主一人,使君主獨負天下興亡之責;顧炎武的“治道”理念則是基於視天下為天下人之天下的天下觀,由此將天下繫於天下之人,使天下之人共同分擔天下興亡之責。其“天下興亡,匹夫有責”的天下觀,突破了傳統儒家“君主獨治天下”的專制主義王道政治觀,具有了近世“天下人共治天下”的治理意識,這是顧炎武作為明清之際的一位偉大啟蒙學者最具政治啟蒙意義的一個觀念。

第三,儒學價值

作為儒家的忠實信徒,顧炎武是以弘揚儒家“仁道”為職志。關於“仁”,孔子有“仁者愛人”之說,《中庸》則有“仁者人也,親親為大”之說。顧炎武則兼取其說,將孔子“仁愛”說發展為“恥匹夫匹婦不被其澤”的“行己有恥”說,而將《中庸》“親親為大”說發展為“自天下為家,各親其親,各子其子,而人之有私,固情之所不能免矣”的“人必有私”說,使“仁愛”和“私情”得以聯絡起來,在這種聯絡中,“私情”被理解為“仁愛”的必然體現,這是顧炎武對儒家“仁學”思想的創造性發展,其意義在於從儒學理論上達成了“仁”“私”統一。

綜上所述,可對一代通儒顧炎武作出如下歷史定位:在中國社會從古代向近代轉變的特殊歷史時期,他是一位傑出的啟蒙學者;當祖國處於生死存亡之際,他是一位堅定而有獨特思想和情操的愛國者;在學術發展史上,他是從宋明理學到清代樸學歷史轉變過程中一位繼往開來的學術大師。

(作者:周可真,系蘇州大學政治與公共管理學院哲學系教授,本文為山東省圖書館顧炎武公開課第一講的講稿)