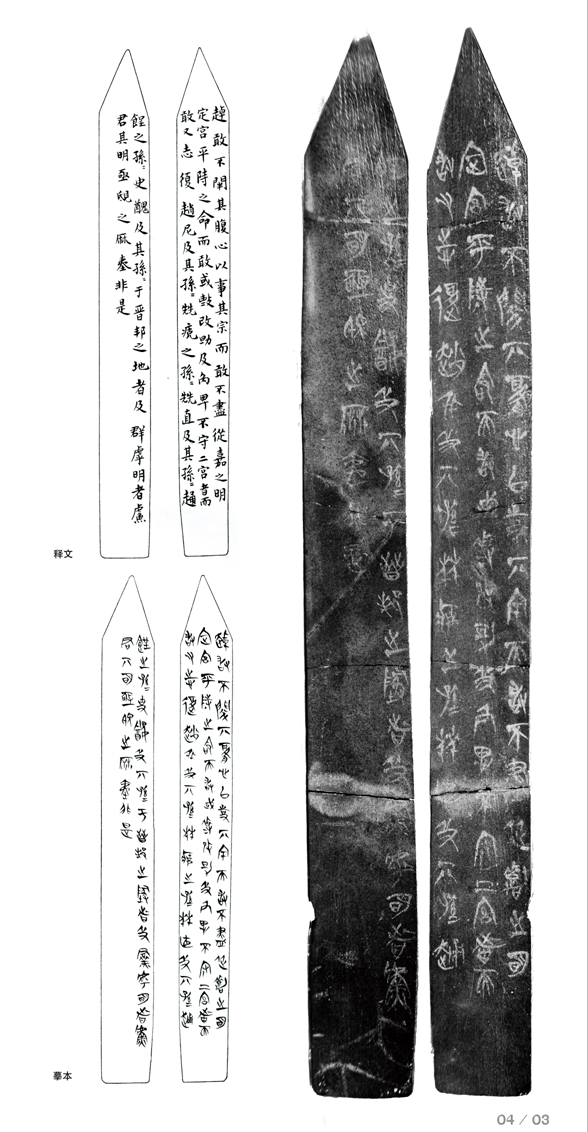

侯馬盟書——兩千餘年前晉國人用毛筆書寫的文字實物資料

它從東周時期“穿越”而來,是中國首次出土的可與文獻相對應的盟誓資料

它不僅為古文字研究提供了極為珍貴的實物,對於認識當時的盟誓內容、禮儀以及過程等都具有非同尋常的意義和價值

侯馬盟書是怎樣來的?它誕生在什麼樣的社會背景下?它背後有哪些未解之謎?

首發:7月23日《新華每日電訊》

作者:新華每日電訊記者劉翔霄、王菲菲

它從東周時期“穿越”而來,是中國首次出土的可與文獻相對應的盟誓資料;它源於社會動盪,為研究東周時期的中國社會提供了不可多得的實物資料,引發考古學界、古文字學界、歷史學界專家學者的長期關注,至今有謎待解……

侯馬盟書——兩千餘年前晉國人用毛筆書寫的文字實物資料。作為一份豐厚的人類文化遺產,它不僅為古文字研究提供了極為珍貴的實物,對於認識當時的盟誓內容、禮儀以及過程等都具有非同尋常的意義和價值。

發現盟書

1965年寒冬,晉國最後的都城“新田”——今山西省侯馬市晉國遺址附近傳來令人振奮的訊息。

這一年11月,根據城市規劃,侯馬市新田路南側要建設發電廠。

“此前,侯馬晉國遺址已經被國務院公佈為第一批全國重點文物保護單位,任何基本建設用地之前要進行考古工作。”山西省考古研究院研究員田建文向記者講述道,鑑於此,考古人員在建設工地一帶進行了勘探。

這次勘探有了新的發現。勘探表明,在距侯馬東周古城組東南約2.5公里處,東西長70米、南北寬約55米的範圍內,分佈著長方形豎坑400多個。

隨即,山西省文物工作委員會侯馬文物管理站派出考古人員陶正剛、張守中、樑子明等人參加發掘,幫助發掘的工人是曲沃縣農業中學勤工儉學的師生。按照考古發掘的程式,一切都在按部就班進行著。

12月9日近午時,同學們在一個豎坑取土時碰到了一件件帶土的石片,上面隱約有朱書字跡。這一發現使大家感到十分新奇。於是,這個人拿一片,那個人拿一片,石片立刻分散了。

正在工地的陶正剛得知此事,馬上查看了現場。隨即透過老師向同學們宣傳保護珍貴文物的重要意義。經過動員,已經分散的60件石片重新聚集到一起。

“同學們交回的這些石片,正是侯馬盟書誓辭總序的一件重要標本,發現這些石片的豎坑正是一處祭祀坑。”田建文說。

參與發掘的考古學者張守中先生回憶說,那時的考古工地條件非常艱苦,午飯時陶正剛還要在工地值班。張守中吃過午飯,步行去工地換班,在侯馬火車站南道口東側兩人相遇。

時隔56年,對於兩人相遇的一幕,這位86歲高齡的老人記憶依然清晰。“不知是因為天氣冷還是因為發現了珍貴文物,陶正剛同志臉色通紅,見了我激動得幾乎連話也說不出。他從揹包中取出幾件用手帕包著的石片給我看,但當時我首先注意到的卻是他正在顫抖的手。”張守中說。

從1965年11月至1966年5月,侯馬盟誓遺址的發掘歷時7個月,共發掘長方形豎坑326個,其中42個豎坑內發現有寫在玉、石片上的盟書1500餘件。

發掘人員留下了這樣的場景記錄:“這些長方形的豎坑深淺不一,深者5.7米,淺者則0.2米。坑口大小亦有差異,最大者長1.6米,寬0.6米;最小者長0.4米,寬0.28米……一般每個豎坑埋牲體一具,埋葬姿勢或俯或仰或側,無一定律,部分似活體。”

引起轟動

很快,侯馬晉國遺址發現古文字的訊息傳到了太原、北京。國家文物局立即派出著名文物專家謝辰生和原山西省文物工作委員會副主任張頷,會同現場的專家,一起查看了朱書文字的石片標本。

“盟書剛被發現時,大家無法判定它究竟是什麼,因此立即進行了上報。”張守中說,北京的專家還帶了一些標本回京,請著名古文字學家、歷史學家、時任中國科學院院長郭沫若幫助鑑別。

此時,由張守中臨摹,張頷寫成了《侯馬東周遺址發現晉國朱書文字》一文。文章描述道:“坑口距地表60釐米到70釐米,坑內大都是牛、馬或羊的骨架,牲首方向多為北偏東5度到10度,同時在一些坑內發現了大量的石簡、玉塊、玉片。”

“經過識字、聯句、篇章組合的過程,發現每塊玉石上均各書一篇完整文字,最多者98字,一般為92字。內容基本相同,只是篇首祭祀人的名字不同……書法有的纖巧,有的灑脫,不是一個人的筆法。有的字跡小到0.4釐米,筆鋒非常清晰,可知其皆用毛筆書寫無疑。正因為每篇文字內容相同,這樣對復原其章句就有很大的方便……”

郭沫若在看過朱書標本及張頷文章後,也寫出《侯馬盟書試探》一文,並首次提出“侯馬盟書”一詞。文章說,“我認為:這些玉片上的朱書文,是戰國初期,周安王十六年,趙敬侯章時的盟書,訂於公元前386年,距今2352年……每篇銘首一字均為人名,有幾個不同的人名。除此之外,文辭大抵相同,即是具體的盟誓……文字的復原可能有些不準確的地方,但文義大體上是可以通曉的。”

文章還提出:“盟首‘章’字當即趙敬侯章。其他不同的人名字是與敬侯同時歃盟的人……除總序外,人各具一盟書,盟文相同,而人名各異,不是把所有盟誓者之名字寫在一通盟文之上。”

“兩篇重磅文章共同發表在考古學界三大雜誌之一《文物》月刊同一期,即1966年第2期。”田建文說。

緊接著,1966年《考古》第5期又刊登了著名古文字學家、考古學家陳夢家先生的《東周盟誓與出土載書》。根據記載周代禮樂制度之一的《周禮》中的“載書”,陳夢家認為,侯馬出土石簡即是晉國的“載書”。

張守中、田建文告訴記者,盟書即載書,但“盟”語意結盟、盟誓,對現代人來說通俗易懂,因此這批朱書文字後來的通行名稱是郭沫若確定的“侯馬盟書”,而考古發現這個地點就稱為“侯馬盟誓遺址”。

侯馬盟書成為繼河南安陽殷墟甲骨文、商周時期銅器銘文、戰國至漢代竹簡以來,中國早期文字的又一重大發現。而它的意義還遠不止於此。

“古文獻記載的盟誓很多,但並沒有發現盟誓實物的先例。侯馬盟書的出土,是我國首次出土的與古文獻相對應的盟誓資料,其重要性非同尋常。”張守中、田建文,以及中國考古學會夏商、兩週專業指導委員會副主任、山西大學北方考古研究中心主任、考古學系教授謝堯亭等人向記者證實。

因價值珍稀,1995年10月,侯馬盟書被評為新中國成立以來全國十大考古發現。

“司空見慣”的盟誓

那麼,侯馬盟書是怎樣來的?它誕生在什麼樣的社會背景下?

田建文告訴記者,盟誓是春秋時期的一項主要社會行為。西周初期實行封建制度,分封了許多諸侯國。春秋以前,天子與諸侯之間,有約定的誓言,但無詛盟。

“進入春秋時期,諸侯們都無視周天子存在了,開始了大範圍兼併和稱霸戰爭,禮樂征伐都是諸侯自己說了算。”田建文說。

無奈之下,周天子開始任命“侯伯”。“侯伯”就是諸侯國裡的老大,諸侯國得到“侯伯”任命以後,就可以替周王討伐不聽話的諸侯,也相應擁有稱霸天下的資本,即所謂的“霸主”。這時候周天子和諸侯國之間、諸侯各國之間、諸侯國內部的貴族之間,就要靠盟約和誓辭來約束他們之間的關係,統稱為“盟誓”。

第一位“侯伯”是齊桓公。公元前632年晉文公“城濮之戰”勝楚後,晉文公成為第二位“侯伯”,這種情況一直持續至晉國霸業結束。

春秋早期,晉國發生過分封到古曲沃的庶子取代嫡長子的“曲沃代翼”事件。晉獻公汲取其中教訓,把直系親屬統統廢黜,而異姓卿大夫迅速崛起。最後“六卿之亂”殃及整個晉國,接著“三家分晉”,晉國滅亡。

“春秋時期爾虞我詐盛行,彼此之間不信任,便產生盟誓文體。”田建文說,晉侯與卿大夫結“盟”,結盟內容依照舊例叫作“命”。“盟”與“命”是東周時期的怪胎,如此而已。

據張頷《〈春秋左傳〉盟誓表》統計,共有196次盟誓,其中晉國參與的就有57次。

晉國最後的都城“新田”在今山西省侯馬市。山西省考古研究院供圖

盟約還有一套程式,先是主盟人召集參盟人一起到盟誓地點;由盟誓管理者將所要盟誓的內容書寫在玉、石片上,每人一式兩份;然後平整盟誓場地,挖長方形豎坑;殺牛、馬、羊等犧牲,主盟人執牛耳;歃血為盟,宣讀誓詞;掩埋犧牲和一份盟書,給神靈看,以供神靈監視;將另一份盟書藏於國家專門存放盟書的地方“盟府”,用於必要時檢視。“盟府”中的盟書一旦丟失,還要到掩埋地點重新發掘出來,就是所謂的“尋盟”。

“從侯馬盟書的內容來看,各參盟人群打擊的物件是不同的,打擊物件由少變多是侯馬盟書形成早晚的一個順序,也是盟書坑的埋葬順序,打擊的敵人最多達到9氏21家。”謝堯亭說,打擊物件的不斷增加,說明這場鬥爭的複雜性和敵對勢力的強大。

侯馬盟書可識別參盟人員251人,打擊物件人名26個,主要有五類。一是同姓同宗的人在一起舉行盟誓的“宗盟類”。二是把自己抵押給某個人,表示一生永不背叛、忠於這個人的“委質類”。三是參盟人發誓自己不奪取別人的人口和財產,也反對和聲討宗族兄弟們中間的這種行為,否則甘願接受誅滅制裁的“內室類”(“內”同“納”)。上述三類用硃紅顏色書寫。

此外,侯馬盟書中有少量是用黑色礦物質顏料書寫,叫“墨書文字”。比如有對既犯的罪行加以詛咒與譴責,使其受到神明懲處的“詛咒類”。另有盟誓中有關卜筮的一些記錄。“發現了三件寫在圭形或璧形玉片上的黑色字跡,這不能算是正式的盟書。”田建文說。

“盟書體”和“一書三版”

56年來,人們對侯馬盟書的探尋從未止息。

郭沫若認為是公元前384年趙敬侯章與趙武子朔爭奪王位之事;張頷、王克林、陶正剛定其年代屬晉定公死去的公元前475年以後,所以發生的歷史事件只能晚於此年;還有學者判斷其為公元前424年,趙桓子嘉逐趙獻子浣之事。

“人們對侯馬盟書的起止年代、內容分類,以及其所體現的晉國曆史等還存有爭議。普遍認可的年代是春秋晚期,即張頷先生的考證結論,比較合乎情理。”張守中說。

侯馬盟書形體古雅,變化繁多,體現出獨特的書法藝術特色,並持續引起外界關注。

侯馬晉國博物館的展板上這樣描述道:“侯馬盟書最大者長32釐米、寬3.8釐米、厚0.9釐米,小型的一般長約18釐米、寬不到2釐米、厚僅0.2釐米。玉石片上的文字為毛筆所寫,字跡絕大多數為硃色,少數為黑色。”

張頷《侯馬東周遺址發現晉國朱書文字》一文認為:“其文字風格與晉公墓出土銅器上的銘文有相仿之處,其筆法與戰國楚之帛書、信陽簡書亦有相似之處,但略渾厚。”

張頷《“侯馬盟書”從考續》認為,侯馬盟書“書法非常熟練,如果從研究我國書法藝術歷史著眼,它無疑也是一批寶貴的資料……侯馬晉國盟書文字和西周早期周王朝銅器上的官方文字在字形和風格上已經有了很大的變化……像這種東周晚期的文字它一方面存在著對殷、西周文字承襲的跡象;一方面又表現了晉國區域性一種風格和體例”。

“侯馬盟書的字型介於大篆與小篆之間,是東周時代晉國文字的代表。”田建文說,屬於漢代所說的古文,其實就是當時晉國官方通行的文字。

據介紹,侯馬盟書還表現出偏旁隨意增損、部位遊移、繁簡雜側、義不相干、濫為音假、隨意美化、信筆塗點的特徵。“現在看來,這幾個‘混亂現象’正是侯馬盟書的藝術特點。”

侯馬盟書面世後,在學界引起不小的轟動。此後,由於特殊的歷史原因,其整理和研究工作一度中斷。

1972年,由山西省文物工作委員會王克林、陶正剛、張守中進行了零星整理,完成了《侯馬東周盟誓遺址》的簡報,發表在當年的《文物》第4期,但完整的報告仍未提上議事日程。

1973年8月,新中國文物事業開拓者王冶秋到山西考察,在工作間隙趕到太原,當天下午就去查看了盟書標本。原來,他接到了張守中的一封信,信中說侯馬盟書出土已很長時間了,7箱標本均放在太原,急需整理。在王冶秋的推動下,侯馬盟書的整理出版迎來轉機。

“成立了由張頷、陶正剛和我三人組成的整理小組,大家分工合作,馬不停蹄地工作了三年多。”張守中說,在他們的努力下,一千餘件盟書臨摹發表656件。

1976年,期待已久的《侯馬盟書》終於首版。

2006年、2016年,《侯馬盟書》分別再版、三版。

“一部考古報告三版其書,這在山西考古史上絕無僅有。”田建文說,盟書藝術是一片沃土,有待更多有志者去耕耘開發。