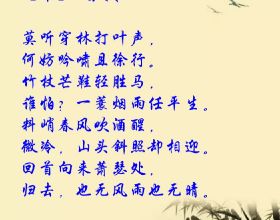

竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

江東去,風波定,風清月明,誰做蕭然影?提到瀟灑,縱覽千古,蘇軾之名,清晰可見,他的一生大起大落,一如他耿直利落的性格,他有“千騎卷平岡”的豪情,亦有“小軒窗,正梳妝”的柔情,他有“枝上柳棉吹又少,天涯何處無芳草”的超然,又有“縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜”的痴舍。

他的文字有他的血肉悲歡,愛恨離別,他因一手文章名冠天下,也因一手文章,鋃鐺入獄——烏臺詩案。

文人間的角逐,從來不在明面上染血,一支筆桿,便可掀起一朝風雨;半點濃墨,便可使人萬劫不復。位高而權重者,很有可能揹負一身血債,是以官場難容耿直之人,例如東坡。

東坡,其人通達儒釋道,才高八斗,此生若能“習得文武藝,貨與帝王家”是再好不過,可他生性曠達,不拘小節,心中也少些計較,無意中的冒犯,屢次的舉棋不定,滿腹的詩書經典,使他的人生起了變數,匹夫無罪,懷璧其罪。

從此,他一生顛沛,似乎永無歸京之日,但他卻不自暴自棄,不怨天尤人,他將苦難化為經歷,賦成了千古名篇,“上帝以痛吻我,而我卻報之以歌”,何其相似,又何其堅忍!

有時我會想,其實東坡就適合當鄉野一老農,他有時太真誠待人,掏心掏肺,卻少有人敢在他落難時幫他一把,他太清正,在汙濁的官場不僅飽受折磨,且盡負平生志,縱使精於禪思,明解老莊,但在理想與現實的落差中免不了兀自慨嘆,卻又無可奈何,索性種花養草,下廚烹肉。而這才是真正的瀟灑曠達,經歷大起大落後,視往昔皆如空,望今朝俱是新,心中有執念,卻仍能好好活著,不被這赤子之心下,存有的《千里江山圖》所支配。

“仗義每多屠狗輩,負心多是讀書人,”他可在山野中,與百姓一起做著農活,喝酒暢談,以至暮年時,與同為鄉野老農的王安石,互視為知音,年輕時為政敵,年老時竟可共坐一起。的確,變則化,化則通,通則久,此言不虛也。

蘇軾一生,從風波中來,自風波中去,他愛憎分明,又豁達樂觀,是一位謫仙,卻又喜食人間煙火,有遠大抱負,又安於吾鄉,那雙飽讀詩書的眼,終合於七月,似他一生燦爛又倉促的七月。

回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。