作者:袁海善

活神仙和隊長是一起光屁股長大的。那時,隊長還沒當隊長,叫二狗。活神仙也不叫活神仙,叫大憨。大憨和二狗是一對形影不離的鐵哥們。小時候,倆人夏天一起彈琉琉,掏雀雀。冬天在一起打坨螺,放爬犁。又一起上小學上中學,連尿尿都往一處哧。後來,又一起招工到了採煤隊,從小到大沒拆過幫兒。二狗花花點子多,又處處護著大憨,大憨就把二狗當靠山,成天一口一個二哥叫著,像親哥們一樣。

大憨挖煤班上得勤,幹活實在。不久,就娶了個漂亮媳婦兒,就成天美滋滋的,挖起煤來就越挖越有勁。二狗偷著對大憨說,靠出憨力沒用,要幹出點名堂,得靠腦瓜子活泛。大憨聽著不服氣,心裡有話沒說出口,你腦子倒是活泛,也沒見你多挖煤。

二狗鬼點子多,又能說會道,招工不到一年就入了黨,又提拔當了隊長。大憨沒把隊長看成個官兒,在他眼裡還是原來那個二狗,人前人後還是“二哥二哥"地叫著,叫得隊長臉色很難看。隊長把大憨叫到辦公室,說,“你這人腦袋少根弦,我現在當隊長了。你還二哥二哥地叫,叫我怎麼開展工作?”大憨糊塗了,叫二哥怎麼就不好開展工作了?就問,“不叫二哥,那還叫你二狗?”隊長的臉色就更難看了,沒好氣地說,“真是個榆木腦袋,以後在家裡叫二哥,在班上叫隊長。”大憨點點頭,算是答應了。隊長又說,“隊裡研究了,要提你當跟班隊長,以後學著會來點事兒,長個腦袋是尿尿的?”大憨聽說讓他當跟班隊長,嚇了一跳。問,“我能行?”隊長說,“現如今不是有句話嗎,‘說你行,你就行,不行也行’。有的人倒是行,我還不用他呢。”

大憨就當上了跟班隊長。大憨當跟班隊長,不像隊長那樣在井下東瞅瞅,西看看,一幅上級領導下來視察的派頭。大憨不會端官架子,還是和以前一樣嘻嘻哈哈地和工人一起挖煤,一起流汗。有夥計問他,你也親自幹?他說,“我咋就不幹,井下這雞 巴官兒,不就是領著夥計們挖煤的”。

大憨沒把自已當盤菜,媳婦卻成天美滋滋的,常紮在女人堆裡,說,“俺家大憨出息了,大小是個頭,強起站崗樓”,臉上有了許多掩飾不住的笑容。

大憨媳婦幾次和大憨說,“人家隊長親自提拔了你,你才有了個人模狗樣。你就不想把隊長找來家喝頓酒表示表示,你那個榆木疙瘩腦袋啥時候能開個竅?”大憨沒有主意,說,“你說請就請唄”。媳婦就去買酒買菜,把隊長請到家裡來。大憨不會喝酒,就像喝毒藥。兩杯酒下肚,就天旋地轉地坐不住了,說,“二哥,我躺會兒,你自已慢慢喝。”

媳婦說,“你這人真沒勁,二哥來了,你不好好陪著,喝兩杯就要挺屍。”

隊長說,“讓他躺會兒吧,又不是外人。”

大憨就“咕咚”一聲躺下了,接著就鼾聲大作。大憨媳婦怕慢待了隊長,就一遍又一遍給隊長倒酒。倒著倒著一瓶二鍋頭就見了底。大憨媳婦忙拿來一瓶又要開,隊長趕忙抓住大憨媳婦的手,說,“好了,好了,喝好了……",手卻忘了鬆開,大憨媳婦的臉就紅成一朵花兒,十分地嫵媚動人。

後來,隊長常到大憨家喝酒,大憨媳婦就常給隊長倒酒,隊長就常抓大憨媳婦的手。抓來抓去,兩人就抓到了一塊兒。隊長和大憨媳婦的事兒,夥計們很快都知道了,都罵隊長不是人,只有大憨還矇在鼓裡。

這天,又是全礦大會戰,礦工會頭頭率領一幫家屬老孃們,敲鑼打鼓給井下工人送麻花,豆漿,還有水果,礦上管這種活動叫“送溫暖”。有個夥計肚子裡存不住話,就順口和大憨說,“隊長也常給你媳婦送溫暖。”大憨眨吧眨吧眼,想想就明白了。說,“別胡說八道,他是我二哥。”那夥計把眼一瞪,說,“二哥怎麼的?‘二哥’就是專幹那事兒的。”

隊長人緣不好,夥計們也都為大憨氣不忿,想找機會捅破這層窗戶紙。這天,隊長又沒下井,夥計們猜他十有八九又給大憨媳婦“送溫暖”去了。那個夥計就對大憨說,“你媳婦捎信來,說家裡有急事,讓你趕緊回家。"說完又加了一句,“到家別忘了咳嗽一聲”。

大憨對井下活計不放心,一項一項都安排好了,這才升井回家。一路上琢磨著那個夥計“到家咳嗽一聲”那句屁話,一路琢磨著不知不覺就到了家。

大憨開門一隻腳剛邁進門檻,媳婦便一陣風跑了出來,用身子把大憨堵在門外,雙手緊緊捂住大憨的眼晴,嘻嘻笑著,說,“大憨,你猜我中午做的什麼飯,猜對了,我讓你進屋。”大憨就包子,饅頭,大米飯地一陣亂猜。猜了半天,媳婦才鬆開手說,“大憨真是個活神仙,我做啥飯都能猜出來。”隊長一直躲在門後,聽了大憨媳婦的話,差點笑出聲來,趕緊用手捂住嘴巴,悄悄地溜走了。這事不知怎麼傳到隊裡,大憨就得了個“活神仙”的雅號,“大憨”這名字就沒人再叫了。

這次雖沒抓著個人影兒,活神仙卻起了疑心。憨人也有憨招兒,打這以後,活神仙就隔三差五地回家辦事兒。終於有一天,把隊長和媳婦堵在了被窩裡,目睹這一對狗男女的醜行,活神仙氣得腦門子充血,兩眼冒著兇光,半天沒說出話來,憋了半天,終於憋出一個字來,“滾!”

自打出了這件醜事,活神仙和隊長這對形影不離的鐵哥們徹底翻了臉,成了比狗屎還臭的冤家仇人。隊長偷了人家的媳婦,自覺理虧,就處處躲著活神仙。活神仙許是大腦受了刺激,竟一反常態地常往隊長跟前湊,兩眼死勾勾地盯著隊長。最讓隊長下不來臺的是,活神仙還常常在他眼前“呸,呸"地吐口水,吐一口,罵一聲“王八蛋”。夥計們見了,都“哏兒哏”地樂。隊長這才感到這比活神仙在夥計們面前叫他二哥,更難開展工作了,就暗暗狠下心來,趕快尋找機會把活神仙調走,心想調的越遠越好。

機會很快來了。礦上下了檔案,要減員分流,並層層下達了指標。隊長一張紙條就把活神仙開到了待崗站,徹底砸了他的飯碗。活神仙這下慌了,抱著多年來獲得的井勞模,礦勞模,局勞模等一大摞榮譽證書,一趟一趟去井口,去礦上告狀。井頭頭,礦頭頭都說,這些東西都沒用了,都成為歷史了。現在減員分流砸飯碗,是大勢所趨,你就是告到聯合國也沒有用。

活神仙被砸了飯碗,媳婦就哭著鬧著和他離了婚,到南方打工去了。活神仙哪能經得住這雙重打擊,感覺天一下子塌了下來。由於急火攻心,活神仙一場大病躺在炕上,三天三夜不省人事。班上夥計都來看他,說:“如今下崗的人多了去了,人家都不活了?”又說,“老天爺餓不死瞎眼雀,誰誰誰下崗經商都發大財了。”說著說著,又罵起了隊長,說,這個王八犢子太損了!

活神仙聽了夥計們的勸,掙扎著坐了起來,又下地洗了把臉,感到清醒了許多,咬牙切齒地和夥計們說,“操他娘,車到山前必有路。他不是想讓我死嗎,我偏不死,我要好好活著,夥計們就放心吧。"

第二天,天剛麻麻亮,活神仙就強打精神下了炕,背上個大揹筐,拎著根爐鉤子滿大街撿破爛。頭幾天,遇見熟人很不好意思,常常低頭躲過。漸漸地,也就適應了,他想,咱不偷不搶,不貪不沾,有啥不好意思的?再遇到熟人,便亮開嗓子,高喊一聲,“破爛一一換錢。"聲音很是宏亮,顯得底氣十足。

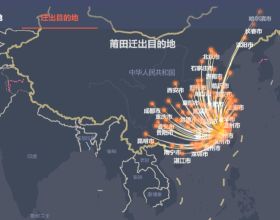

活神仙撿了幾年破爛,攢了點兒積蓄,又從親戚朋友處借了些錢,辦了個廢品收購站。後來買賣越做越大,居然做到了城裡。在城裡蓋了座很顯眼的樓房。許是為了不忘舊恨,竟然取名為“活神仙廢舊物資購銷公司”,大牌子明晃晃地掛著,很是醒目。活神仙西裝革履,堂而皇之地當起了經理。手下幾十名員工都是礦上下崗的哥們兒。再後來,公司越來越火,又到別的城市辦了幾家分公司。

幾年下來,活神仙成了遠近聞名的富戶,被評為當地優秀企業家,還當選了區,市兩級政協委員。礦頭頭,公司頭頭多次派人來採訪,說要樹立他為公司下崗職工發家致富的先進典型。幾次採訪,他都不肯多說,總是那麼一句話,“你就記著,也讓礦上那些頭頭們記著,人有絕人之路,天無絕人之路。”

公司大了,活神仙十分地忙碌,成天拿著大哥大“吱兒吱兒”地按著,牛皮哄哄地天南地北地四下裡聯絡業務。一個二十多歲的女秘書,花蝴蝶般在他身邊飛來飛去。

作者簡介:袁海善,網名:白頭醉翁,吉林白山人,松樹礦退休職工,愛好文學。