東京大學日本史學研究室 路平

《忠誠與反叛:日本轉型期的精神史狀況》,[日]丸山真男著,路平譯,上海文藝出版社2021年8月即出

丸山真男(1914年3月22日-1996年8月15日)

“日本人為何選擇了戰爭?”這是日本近代以來繞不開的追問。講座派和戰後歷史學從經濟基礎、權力結構出發,對天皇制展開了嚴酷清算;實證主義歷史學多透過梳理宮中、府中、軍部等勢力的具體政治過程來考證分析;而從人的“思想結構和心理基礎”入手剖析內在要因、批判天皇制,大放異彩的,則是丸山真男和所謂的丸山學派。

日本戰敗後的第一個春天,丸山從上述問題出發,以《超國家主義的邏輯與心理》(1946)一文為起點,逐漸在戰後日本輿論界嶄露頭角。他一反戰中隱忍的抵抗姿態,高舉戰後民主主義的大旗,以知識分子的身份對現實的社會政治大加批判,積極推動了戰後日本的民主化和“近代化”。我們亦不難從1950年代的和平問題、1960年代安保鬥爭的演講、集會上看到他的身影。

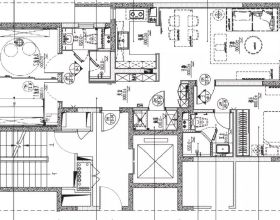

丸山論文《超國家主義的邏輯與心理》手稿封面

丸山論文《超國家主義的邏輯與心理》手稿末頁,所署日期3月22日是丸山生日,帶有某種從戰後開始新生的意味

儘管如此,這個領域的活動被丸山稱為“副業”(2018年重譯的《現代政治的思想與行動》便集中了他在該領域的成果)。而被丸山視為“本職”工作的,則是他在學術領域裡開創的日本政治思想史研究。丸山從日本近世儒學的傳統中求索近代思維的形成,《日本政治思想史研究》(1950年初刊,已有中譯本)便是其中一例典型。隨著時間的推移,他在該領域裡的研究重點也逐漸從近代思維的形成,轉向探索近代天皇制和支撐它的精神結構,繼而綜合地考察日本人的思維樣式。

從戰後出發,審視近世近代的日本開國

翻閱《忠誠與反叛》(1992年初刊)所收錄的論文,我們既可以看到丸山研究重點的轉移,也可以看到他作為知識分子和思想史研究者的這兩種面相。這是一部兼具戰後知識分子的精神氣質,又充分展現了學術研究者縝密分析能力的著作。用為本書做解說的川崎修的話說,《忠誠與反叛》一書是“最具丸山真男特色的著作”。這本書也是丸山生前親自參與編纂的最後一部著作,從最初的策劃到最終出版一共歷時八年。丸山精心選取了從思想史角度切入分析日本近世近代轉型期的六篇論文和兩篇有關方法論的文章。最早的一篇問世於1949年,最晚的一篇發表於1977年,執筆時間橫跨近三十年。從這本書中,我們既可以窺見丸山基於當下的社會現實而對研究課題轉移的路徑,亦可看到他始終如一的與讀者積極對話的一面。

丸山真男下葬的墓地

書中收錄的論文都是獨立的,有著不同的寫作環境和問題意識。如果把問題簡單化,那麼可以說這裡考察的是:從幕末到近代民族國家形成期,面對日本被迫捲入國際社會、向近代民族國家轉型的狀況,日本的各種認識主體在思想上是如何認識、如何應對的。我們不妨將問題拆分為兩類:其一,面對幕末的國際衝擊所帶來的深刻危機,佐久間象山、橫井小楠等人如何在新形勢下重新詮釋傳統範疇、轉變認識世界的方式、打破“封閉社會”的思考方式(第二、三篇論文),儒學者、國學者又如何以傳統資源為中介,理解國際社會的諸多嶄新觀念、重構世界圖景(第二、三、四篇論文)。其二,面對近代民族國家形成期中被喚醒的惡魔,其中有哪些有責任的認識主體,而這些主體又如何抵抗惡魔的低語?日本的開國之路雖然最終導向了毀滅,但回頭望去,這條路上內含了哪些“開放社會”的契機、孕育了哪些能動的要素、具備了哪些向良好的方向發展的可能性?

丸山和竹內好等戰後知識分子經常把1945年的戰敗看成日本的另一次開國,在這個意義上,他們在從戰後出發審視近世近代的開國時,都在實踐著愛德華·卡爾的那句“歷史是現在與過去之間永無止境的對話”。從丸山身上,我們也不難看出,他總是立足於“當下”,亦即從他身處的戰後社會出發,來把握過去的思想資源。不僅如此,他還引導作為認識主體的讀者去思考,對生活在當下的我們而言,該如何從過去的思想資源裡學有所得,如何從過去的歷史過程裡讀取關於當下的問題與意義。

從今日的研究成果出發,我們儘可對丸山提出各種批評。以史學領域為例,丸山所謂的儒學“體制教學”論早已為尾藤正英的《日本封建思想史研究》(1961)、渡邊浩的《近世日本社會與宋學》(1985)等研究所糾正;而丸山將近世視作“處處都人為精心設計過的封閉社會”的認識(第三篇論文)、對近世自治組織的評價等,與現在的史學研究也多有齟齬。但時至今日,這些論文仍能為我們帶來諸多思想史研究的啟示,閃耀著難掩的光芒,不失為極有魅力的論文。在這裡,我作為譯者不妨拋磚引玉,簡單談談最出彩的《忠誠與反叛》和《歷史意識的“古層”》這兩篇。《忠誠與反叛》的議題最能體現丸山作為知識分子的社會責任,而《歷史意識的“古層”》無疑充分展現了他身為思想史家的想象力,當然,這兩篇論文帶給我們的遠不止這些。

無忠節者亦終無叛意

《忠誠與反叛》是本書的第一篇論文,書名亦出於此。看到這個題目,讀者可能會聯想到武士的“無條件”忠誠,抑或天皇制下的“無責任”忠誠,或許還會將兩者劃上等號。在這裡,武士的忠誠被丸山把握為無條件的忠誠(靜態忠誠)與行動主義(動態忠誠)的悖論性結合。與儒教“君若不君,則去”的臣從道德或歐洲的主從契約關係相比,武士的主從關係誠然更強調侍從一方的侍奉,但武士“臣不可不臣”的主從道德,並非只表現為卑躬屈膝的奴隸式屈從或韋伯的官僚制式的恭順,這個政治態度還會在一定條件下轉變為透過積極的行動讓“君主”成為“真君主”的動態忠誠。武士的精神氣質(ethos)被丸山把握為一種憂憤、自主與有骨氣的諫諍精神,這既是楠木正成和赤穗浪士“在任何情況下都固執到底,殉其所信”的“抵抗精神”,亦是吉田松陰的“忠義之逆焰”。這種反抗精神是立足於對原理或具體個人忠誠的反叛,是有著內在束縛感與自發性的辯證張力的反叛。

丸山論文《忠誠與反叛》的殘缺手稿

丸山準備論文《忠誠與反叛》時手抄的史料

文章梳理了在幕末維新期、自由民權期、明治二三十年代以及日俄戰爭後的不同歷史階段,武士的封建忠誠被回收至明治天皇制的過程中,各個認識主體是如何透過重新定義“忠誠與反叛”這種政治倫理來煥發行動主體的能動性,以此抵抗體制一方的順逆邏輯或所謂的天皇制忠誠。福澤諭吉和民權派一面以封建忠誠中的“天下為公”“從道者興”等公共原理為中介,質疑明治政府的合法性,一面又以封建忠誠裡的自主性、抵抗精神和行動主義為據點,尋找能夠自覺地把國家命運引為己任、真正忠於國家的能動主體。進入明治後期,天皇制的合法性基本得到確立,封建忠誠裡靜態的身份意識和恭順精神為新的“臣民之道”所吸收,而繼承了反抗精神的基督徒乃至明治時期的國粹主義思想家,則透過將原初的封建忠誠設定為官僚式服從精神的反命題,與天皇制下形式化的偽忠君愛國對峙。

丸山借他所討論的人物之口指出:是不服從主義掀起了維新革命,淬鍊出了近代日本。但同時他強調,這種抵抗精神是歷經了自我內在的忠誠相剋與糾葛後的反叛,所以應當注意,體制意識形態上的進步與反動,與自我內在結構上的順從與抵抗,是兩個不同維度的問題。日本的近代化一方面瓦解了封建忠誠及其社會基礎,另一方面也不斷消解著這種抵抗精神。到了明治末年,不少“左翼”革命運動,儘管從體制維度來看是反叛的,但在個人維度上卻意味著恭順;而如三宅雪嶺等“右翼”國粹主義者的忠君愛國,反倒始終建立在抵抗與諫諍的哲學上。丸山指出:卸下了自我內在的責任、掙脫了束縛後的反叛,只會是自我天性的爆發和肉體的亂舞,這種性質的反叛行動終究無法避開二十世紀三十年代那樣的集體轉向,更無法有效回擊天皇制的專權。丸山對忠誠與反叛內在結構的剖析,直指1930年代左翼人士的集體“轉向”。

丸山在文中反覆提到一個悖論:如果說武士精神氣質裡的“能動性在於‘無忠節者亦終無叛意’,那麼反過來,我們是否還能期待,連謀反都不會的‘無氣無力’之人民,會真正對國家心懷忠誠?”他從個人內在的精神結構出發剖析“忠誠與反叛”這種政治態度,試圖從那個“無責任體系”裡喚醒一種有責任感的行動主體。

《忠誠與反叛》論文的行文風格並非平鋪直敘,原文字身也如一股“逆焰”般充滿了能量。遺憾的是,譯成中文後的論文,如同朽木撞鐘,聲音喑啞渾濁,難以還原本應有的那種清脆、有穿透力的聲音。而《歷史意識的“古層”》(1970)與《忠誠與反叛》正好相反,其敘述好比植物自然生長,石頭生出苔蘚,呈現的是一種平和中的力度。如果拿音樂比喻,《忠誠與反叛》就是吶喊的搖滾樂,每個節奏都擲地有聲;《歷史意識的“古層”》則是和諧的交響樂,透過不同樂器間的協奏,演繹出另一種有力度的樂章。

“持續奏鳴的執拗低音”

丸山真男是一位古典樂愛好者,經常把一些音樂術語引入思想史領域。在本書的第八篇論文《關於思想史的思考方法》(1961)中,丸山將思想史家的工作類比為音樂領域裡的演奏家,而“執拗低音”這個音樂術語,則被丸山發展為一種思想史研究的方法。在中國,這種方法經由本國思想史研究者的介紹逐漸走入大眾的視野。它是葛兆光老師思想史研究的“他山之石”(《誰的思想史?為誰寫的思想史?》),也是王汎森先生在近代思潮裡重訪的那種“執拗的低音”。不同的是,王汎森假借丸山的這一概念重訪的是“過去一百年新思潮及反新思潮主導之下,被擠到邊緣的歷史及文化論述”,是“被新思潮壓抑下去的學術論述”,是“被忽略的面相”(《執拗的低音》)。而丸山的“古層”“原型”“執拗低音”(同一個概念的不同稱呼),與其說是過去或被追捧或被摒棄的具體思想資源,不如說是日本文化基底裡無意中形成,又在無意中影響日本人的思維樣式。

丸山論文《歷史意識的“古層”》筆記

日本文化有很強的雜糅性,自古以來便從中國大量吸收了源於儒、釋、道等等的各種觀念,維新以後又從西歐世界攝入了諸種思想。在這些文化接觸的過程中,對外來的文化原型做出“曲解”,進行“修正”,使它們發生“日本化”的思維樣式,便是“持續奏鳴的執拗低音”,這是日本文化中“不變”的部分。每個時代的主旋律或許不同,外來的佛教、儒教、西洋思想等輪番登場,但執拗的低音卻從未間斷,並滲透到主旋律之中。

丸山是如何捕捉這個執拗低音的?它既是丸山像本居宣長那樣,從神代裡尋得的,又是丸山透過梳理在從古至今的文化接觸中,日本對外來觀念做出的“曲解”和“修正”正規化中找到的。《古事記》和《日本書紀》將包含了宇宙起源神話的民族神話編入一以貫之的“歷史”中,記紀神話的記述方式也因此介於純粹的神話與歷史敘述之間,並對日本人理解歷史事件的方法產生了決定性影響。基於這種假設,丸山從記紀神話的用字遣詞裡找出了生成(なる)、次(つぎ)、勢(いきほひ)這三個基礎範疇。

有機物自然地發芽·生長·增殖的“生成(なる)”,以“なりゆく(變遷)”的形式成為一個表現歷史程序的日語基本範疇,指代那種“隨著時間的推移而出現的變化”,用這種詞彙把握的變化被認為與人的主體行為無關,被理解為一種自然的、客觀的變化。“次”的背後則是一種“把世界把握為時間序列上的線性展開”的頑固構想。當“次(つぎ)”以“相繼(つぎつぎ)”的形式成為固有的歷史範疇時,我們熟悉的那種“萬世一系”式的血統的無窮連續性也就此成為共識,並在日本的歷史意識中扮演起永恆者的角色。丸山又從《古事記》的“天地初發”一詞裡找到了“勢(いきほひ)”,這是世界基於“蘆芽破土而出”的生命能量而相繼生成(つぎつぎになりゆく)的趨勢,是一種單方向的無限展開,一種客觀上難以改變的發展方向。這三個不同維度的歷史範疇,又以“つぎつぎになりゆくいきほひ(相繼生成之勢)”的形式約束了日本人的歷史意識。

日本在與異國發生文化接觸時,這些執拗的低音便會對吸納而入的諸觀念進行細微調整,甚至偶爾會在無意間,將旋律的整體基調都帶上“和風的”韻味。這既讓復古主義(遙遠的過去成為歷史的規範)難以在日本紮根,也與進步史觀(未來的烏托邦為歷史賦予目標與意義)不能完全和解。在古層中充當歷史圖景核心的,既不是過去,也不是未來,而是“現在”。過去是可以無限回溯的生成,而未來是滿載了源自過去能量的“現在”,是從“現在”開始的“初發”。丸山透過梳理文獻,證明這種以“現在”為中心的歷史樂觀主義,不僅體現在從古至今的歷史意識上,還廣泛滲透於日本人的生活態度裡。

但丸山對這些“和臭”的梳理,不是對傳統模式毫無保留的迴歸,抑或尋找日本文化的主體性,從保守主義的立場出發鼓吹日本文化的“固有性”。尋找深藏在日本人思維方式中的執拗低音,是為了與經濟高度增長後的日本社會現實進行對峙,是為了找到辯證法上的否定物件,從而真正地活用“傳統”。原計劃的古層三部曲(歷史意識、政治意識、倫理意識的古層),最後只有歷史意識的古層完成了。1996年在丸山的葬禮上,小提琴家天滿敦子演奏了巴赫的《恰空舞曲》,這首以執拗低音為主題的樂曲,彷彿象徵了丸山這一執著又未完的課題。

中文世界的首次完整譯介

在丸山親自編纂的《忠誠與反叛》問世前,該書所收錄的《近代日本思想史中的國家理性問題》(1949)、《福澤諭吉、岡倉天心、內村鑑三》(1958)、《關於思想史的思考方法》(1961)三篇論文和《忠誠與反叛》論文(1960)的前三節,已經由學林出版社的《福澤諭吉與日本近代化》(1992年初刊,區建英編纂、翻譯)而為中文讀者所知曉。但將丸山編纂的《忠誠與反叛》作為完整作品譯介到中文世界的,這是首次。

上海文藝出版社的肖海鷗編輯引進本書,很長時間都未找到合適的譯者,在上海圖書館沙青青老師的推薦下,我不自量力地投了一份簡歷。管理丸山版權的丸山真男紀念比較思想研究中心向來對譯者很挑剔,而我無論從翻譯經驗還是學術積累來看都資歷太淺,我的具體研究物件和研究方法也都與丸山和該書有一定距離,投出簡歷時根本沒想到這個重任真的會落到自己肩上。丸山真男的思想史專著不好譯,特別是該書的第七論文《歷史意識的“古層”》,無論是其晦澀難懂的行文,還是西方哲學史脈絡裡的諸種概念工具,又或是他所引用的各個時代不同型別的史料,我本該有自知之明地知難而退。但作為丸山的忠實讀者,這又是一個無法拒絕的誘惑,最終還是惴惴不安地接下了這個任務。

這一年的翻譯經歷,既令我痛苦,也因智性挑戰而讓我興奮、充實。除了準備研究報告的三個月外,我幾乎全情投入在翻譯工作中,每篇論文都重複改了多遍。但一想到在翻譯過程中幫助過我的師友們,還是覺得現在的譯稿配不上他們的善意。

對原文的理解一有困惑,我便去請教橘川俊忠和安田常雄老師。橘川俊忠是東大斗爭時期丸山真男的學生,專攻日本近世政治思想史。安田常雄曾任丸山真男和鶴見俊輔創辦的思想的科學會會長,專攻日本近現代思想史。特別是橘川老師,僅就“古層”論文便用了整整一下午為我答疑解惑。今年疫情期間,因出行受限,我們改用郵件聯絡,每次橘川老師都會第一時間詳細地解答我的疑惑。

我還要感謝我所在的東京大學日本史學研究室的師友們,特別是賀申傑、張郭原、鈴木智行等人,在翻譯過程中給予了我莫大的支援與幫助。初稿完成後,上海圖書館沙青青老師、東京大學王欽講師、九州大學顧明源博士、京都大學吉琛佳博士參照原文分別讀了部分篇目,提出了大量寶貴的修改意見。我的前同事黃子超也總是不厭其煩地回答我的提問,給出了許多寶貴的建議。最後要特別感謝我的好友吳晗怡,她對中國近代思想史的理解和張弛有度的語言表達一直是我的榜樣,要把日文的各種抽象表述從日語的思想史脈絡裡抽出來,置換到中文的學術語境裡是一個十分困難的過程,這一年間在與她的交流裡我學到了很多。在這個意義上,這項翻譯工作是一根繩子,將人與人連線在一起。

但因為我的愚鈍和懶散,譯稿仍有許多不完善的地方,懇請廣大讀者批評、指正。

(本文為《忠誠與反叛》譯後記,小標題為編者所加,丸山真男手稿圖片來自丸山文庫)

責任編輯:鄭詩亮

校對:張亮亮