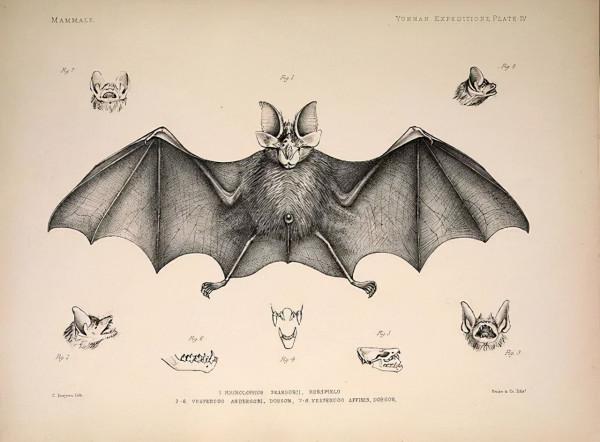

菊頭幅。Photo by:Daverbennett, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

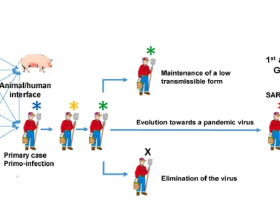

《自然》雜誌的編輯斯姆裡蒂·馬拉帕蒂報道了一項最新研究發現,來自法國的研究者在寮國發現了三種與新冠病毒SARS-CoV-2相似的病毒,它們都能附著在人類的ACE2細胞受體上。這項發現強化了新冠病毒擁有自然起源的證據,然而關於新冠是如何傳入武漢的相關證據依然缺失。

科學家們在寮國的蝙蝠中發現了三種病毒,它們與SARS-CoV-2的相似程度超過了任何已知的病毒。研究人員說,它們的部分遺傳密碼支援了新冠病毒有一個自然來源的說法,但是它們的發現也引起了人們的擔憂,即有許多冠狀病毒可能感染人類。

英國格拉斯哥大學的病毒學家大衛·羅伯遜(David Robertson)稱這一發現“非常有趣,也相當可怕”。

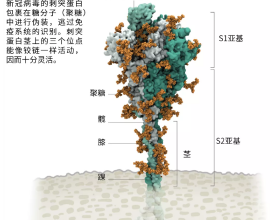

這些結果未經同行評議,已被張貼在預印本伺服器Research Square上。特別令人關注的是,新病毒含有與SARS-CoV-2幾乎相同的受體結合域,因此可以感染人類細胞。受體結合域使SARS-CoV-2能夠附著在人體細胞表面的一種叫做ACE2的受體上,從而進入細胞。

做出這一發現的巴黎巴斯德研究所的病毒學家馬克·埃洛伊特和他在法國和寮國的同事,從寮國北部洞穴中的645只蝙蝠身上採集了唾液、糞便和尿液樣本。在三個中菊頭蝠(又稱馬鐵菊頭蝠,Rhinolophus)物種中,他們發現了與SARS-CoV-2相同的病毒,它們被命名為BANAL-52、BANAL-103和BANAL-236。

自然起源

澳大利亞悉尼大學的病毒學家愛德華·霍姆斯說:“當SARS-CoV-2第一次被測序時,受體結合域(注:receptor binding domain,來自病毒的一個片段,它與特定的內源性受體序列結合以進入宿主細胞)看起來並不像我們以前看到的任何東西。這導致一些人猜測這種病毒是在實驗室中創造的。但是寮國的冠狀病毒證實SARS-CoV-2的這些部分存在於自然界。”

新加坡杜克-新加坡國立大學醫學院的病毒學家王林發同意:“我比以往任何時候都更相信SARS-CoV-2有一個自然來源。”

位於河內的越南野生動物保護協會的進化生物學家愛麗絲·拉汀尼說,這項研究,加上在泰國、柬埔寨和中國雲南發現的SARS-CoV-2的近親,都表明東南亞是一個“SARS-CoV-2相關病毒的多樣性熱點”。

在他們研究的一個額外步驟中,埃洛伊特和他的團隊在實驗室裡發現,這些病毒的受體結合域可以像SARS-CoV-2的一些早期變體一樣有效地附著在人類細胞的ACE2受體上。研究人員還在細胞中培養了BANAL-236,埃洛伊特說他們現在將用它來研究這種病毒在動物模型中的致病性。

去年,研究人員發現了SARS-CoV-2的另一個近親,稱為RaTG13,它在雲南的蝙蝠中被發現,它與SARS-CoV-2總體上有96.1%的相同之處,這兩種病毒可能在40-70年前有一個共同的祖先,埃洛伊特說,BANAL-52與SARS-CoV-2有96.8%的相同之處,而且所有三種新發現的病毒都有個別部分與SARS-CoV-2的部分更相似,這在其他病毒中是看不到的。

格拉斯哥大學的進化病毒學家斯皮羅斯·萊特拉斯說,病毒透過一個被稱為重組的過程相互交換RNA塊,BANAL-103和BANAL-52的某個部分可能在不到10年前與SARS-CoV-2的某部分共享一個祖先。他說:“這些病毒經常重組,基因組的不同部分有不同的進化歷史。”

缺失的環節

研究人員說,寮國的研究為疫情的起源提供了見解,但仍有缺失的環節。例如,寮國的病毒不包含穗狀蛋白上所謂的弗林酶裂解位點,此位點進一步幫助SARS-CoV-2和其他冠狀病毒進入人體細胞。

這項研究也沒有澄清病毒的祖先是如何來到中國武漢的(在那裡發現了第一批已知的新冠病例),也不清楚病毒是否搭上了中間動物的便車。

答案可能來自於對東南亞更多的蝙蝠和其他野生動物的取樣,許多團隊也正在這樣做。

另一份預印論文也張貼在Research Square上,尚未經過同行評審,它解釋了中國正在進行的工作。在這項研究中,研究人員在2016年至2021年期間對中國各地約1.3萬隻蝙蝠進行了取樣,但他們沒有發現任何SARS-CoV-2的近親,並得出結論,這些是“在中國的蝙蝠中是極其罕見的。”

但其他研究人員質疑這種說法。霍姆斯說:“我強烈反對SARS-CoV-2的親屬可能不會在中國蝙蝠中流通的說法,因為這種病毒在雲南被發現過。”

這份研究的通訊作者拒絕回答《自然》關於這些研究結果的問題,因為論文仍在審查之中。

病毒學家王林發認為,這兩項研究都強調了在中國以外的地區加強取樣的重要性,這能幫助揭開疫情的起源。

來源:加拿大與美國必讀

宣告:智慧煙臺刊載此文是出於傳遞更多資訊之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益,歡迎私信聯絡更正、刪除,謝謝。