42歲的鄭女士是一家外貿公司的經理,不過最近她卻感覺到頗為苦惱。她最近總是想放屁,在家休息的時候還好,在公司上班的時間就會非常尷尬了,尤其是在參加會議的時候。在安靜的會場上,突然來了感覺,想要放又怕聲音太響,不放憋得還難受,根本無法集中精力工作。

她皺著眉頭,略帶緊張的語氣問我:“醫生,您說這經常放屁會不會是得了大腸癌的前兆啊?我平時的飲食和作息確實很不規律,聽說這樣非常容易得腸癌。”

“得了腸癌可能會出現放屁的頻次增多的現象,但是放屁並不能提示身體得了腸癌。”

那麼,究竟是什麼原因導致我們經常放屁呢?

首先,我們都知道放屁是一個非常正常的生理現象。屁是我們進食的食物在進入腸道後,被腸道里面的細菌進行分解後產生的一種複雜的氣體。放屁也能表示我們體內有正常的腸道蠕動。比如,在腹部手術後,麻醉會對腸道產生一定的影響,這時我們會將肛門排氣作為麻醉後胃腸恢復蠕動的一個指徵,也只有患者在肛門排氣後,才允許重新進食。

而當我們出現經常放屁的情況時,可能與以下原因有關

★進食辛辣的食物:辛辣的食物能夠刺激胃腸道加速蠕動,因此會使腸道產生的氣體更容易從體內排出,是我們出現經常放屁的情況。

★進食易產氣的食物:澱粉含量較高的食物,比如土豆、紅薯、豆類等在經過消化後更容易產生氣體。腸道產生的氣體多了,在正常的腸道蠕動下,自然而然會經常放屁。

以上的兩種情況都是因為飲食原因引起的,所以只要改善我們的飲食習慣,儘量避免選擇太過辛辣刺激的食物,不要過量攝入高澱粉的食物即可。但如果是由於腸道出現炎症、胃腸道消化不良,機體菌群失調或者腫瘤等器質性病變的病理性原因導致的放屁過多,就需要我們及時就醫,對因進行治療了。

經常放屁不要太過擔心,但出現這幾種症狀就一定要小心是否存在腸癌了

★排便頻次改變:排便頻次的改變非常直觀,能夠被我們輕易的察覺。我們成年人在正常情況下,排便頻次是每天1~2次。每個人的排便習慣雖然略有不同,但通常都會呈現出這樣的規律性。而如果我們的身體莫名其妙的出現腹瀉或者便秘的症狀,排便頻次也由原來的每天1~2次變成了一天幾次,或者幾天才排便一次,甚至會有怎麼也排不乾淨的感覺。

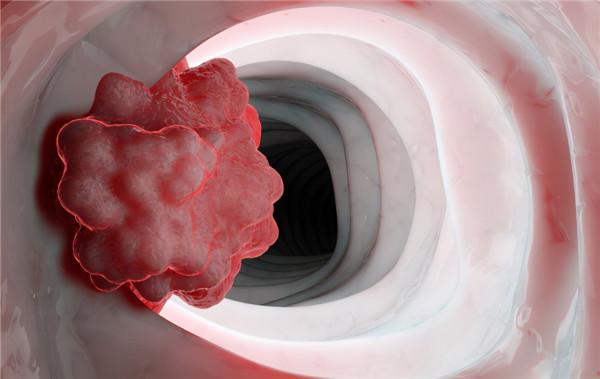

★大便性狀改變:我們正常人體所排出的大便通常是黃色的圓柱形,像香蕉一樣。但如果腸道出現腫物,隨著腫物不斷地生長,逐漸佔據腸腔內的空間。患者的腸道就會變得越來越狹窄,大便也會被擠壓,變細或變扁,同時糞便上面還會沾上些許的粘液、血液。腸腔在被嚴重梗塞後,排便的量會變得非常少,更嚴重時可能只能排出少許的血液、粘液。

★大便帶血:大便帶血是一個非常容易被我們“誤解”的症狀。很多人存在肛裂或痔瘡,當大便帶血時,就很有可能會先聯想到這兩種原因,所以自然也沒有太在意,這種情況就很容易耽誤治療。因此,如果當我們的大便總是帶血,特別是顏色是暗紅色的情況下,最好是及時去醫院做腸鏡等相關的檢查來進行篩查腸癌。

★食慾下降、異常消瘦:大腸癌在早期就會使患者出現消化系統功能減退,從而使患者的食慾大大減退,吃什麼都沒有胃口,提不起興趣。同時,患者的體重還會非常快的下降,整個人消瘦得很快。

★貧血:一方面,機體造血需要足夠的營養物質,而過度增殖的腫瘤細胞則會大量爭奪營養物質,長此以往便會導致貧血的發生。另一方面,侵犯了血管的腫塊發生破潰,人體可能會出現慢性失血,逐漸變成貧血。如果我們有貧血,一般會感覺疲乏無力,注意力不容易集中,面板、眼瞼、指甲的甲床顏色會偏白,無血色,嚴重時還會出現一過性暈厥。平時要多多記得觀察自己是否存在這些症狀。

擔心自己得大腸癌,學著這樣做,可以有效預防

★健康的飲食:有研究表明,大腸癌與長期攝入高脂肪、少纖維類的食物息息相關。所以為了預防大腸癌,我們需要減少食用高脂肪食物,而去多吃一些富含纖維素的食物,如紅薯、芹菜、蓮藕、胡蘿蔔、粗糧等以促進排便。

另外還要多吃一些新鮮的蔬菜水果,少吃一些太過油膩、辛辣的食物,避免刺激腸壁,減輕腸胃負擔。

★良好的作息:錯亂的作息,不良的熬夜習慣是非常重要的致病因素,所以我們都應該避免熬夜,儘量每天晚上在十一點之前進入睡眠。既要做到早睡,也要做到早起。第二天早上最好不要賴床,儘量在七點到八點半之間起床。在中午也要進行午休。

適量的運動:世界衛生組織也建議人們每天至少花費30分鐘來進行鍛鍊。合適的運動方式,適合的運動量,能夠促進腸胃進行蠕動,利於排便,減少致癌物質在腸道內停留的時間。我們可以尋找散步、慢跑、騎腳踏車這類的有氧運動。

★定期的體檢:與其經常放屁都要自己一個人在那裡擔驚受怕,不如定期做一個健康體檢,給自己吃一顆“定心丸”。尤其像大腸癌這類隱匿性很強的疾病,定期的體檢來做大腸癌的篩查對於我們來說是非常重要的。而且儘早診斷,則可以及時治療,這樣能有效地提高患者的生存率。

除了要養成健康的生活習慣以外,保持一個積極的生活態度也很重要。長期低落、焦慮的心理狀態也是非常危險的致病因素。所以,我們學習、工作和生活中有什麼樣的困難,也不要輕易被壓垮,學會自我調節情緒,維持樂觀的精神狀態,也能在一定程度上預防疾病。