1926年3月16日,代表著中國國內西醫最高水平的協和醫院,正在進行一臺外科手術。陷入昏迷的病人,是一位在中國舉足輕重的人物,護士姑娘確認無誤後在他的腰子部位做好了記號。

迎著蒼白慘淡的手術燈光,主刀醫生嫻熟地揮動手術刀,朝病人的肋間剖開,不稍多久,小心翼翼地取出一塊蠶豆形的器官。

旁邊的一位手術親臨者頓時愕然,望向主刀醫生問:“非把他人之腎割錯乎?”

主刀醫生一臉認真地回答:“分明從右脅剖開,取出者當然是右腎,焉得有錯?”

說完,空氣突然凝固,二人相視不語,片刻後,“噗呲”放聲齊笑。

此種開玩笑的輕鬆氣氛,意味著手術非常順利,只是可憐了那位仍在昏睡的病人——戊戌變法領袖梁啟超,連自己得了什麼病都沒搞清楚,就被割掉了一個腎。

這種傷害是不可逆的,他已經不完整了。

那麼,梁任公(任公是梁啟超的號)到底得了什麼病,何故要嚴重到割腎的地步?

悲劇的起源得推回三年前,從他妻子得的那一場大病開始。

1924年,梁啟超的夫人李蕙仙乳癌復發,此病已糾纏其夫人九年之久,終於在這一年夏末,終告不治。

妻子離世,梁啟超深受打擊,精神上萎靡不振,加之此前六個月以來,對妻子的陪護照顧,使得身體漸漸吃不消。在這種心力交瘁的作用下,某一天清晨,他起身如廁時,突然發現自己“尿中帶血”。

起初,梁啟超毫不介意,且秘不告人。並不是因為此病隱晦,而是因為原配剛逝世,他不願增累家人,其次還有一個更重要的原因——“小便雖帶血,然從無痛苦”,使得梁啟超放鬆警惕。

但到了1925年間,梁啟超在給到孩子的信中說:

“我每天總是七點以前便起床,晚上睡覺沒有過十一點以後,中午稍微憩睡半點鐘......酒也絕對不飲了。”

從信中可以看出,梁啟超規律了作息與節制了飲酒,但他以往向來是工作通宵達旦、晝夜顛倒、廢寢忘食的,而且還酷愛飲酒。為何做出改變?其子梁思成在《梁任公得病逝世經過》中提到,父親次年尿血漸多。梁啟超在《給孩子們的書》中也說:“很費心造了一張《先秦學術年表》,於是小便又再紅了起來。”後來,清華校醫替其尿檢,發現尿液中“含有血質百分之七十”。

從中可以瞭解到兩個資訊,第一,梁啟超的血尿症狀嚴重了,而且家人已知曉;第二,血尿症狀與勞累程度息息相關,故而促使梁啟超調整作息。而且,雖然沒有證據指向梁啟超以往的不良生活習慣是直接導致的“血尿”症狀的主因,但明顯或多或少與此病的誘因密切相關。

出於家人的擔憂,梁啟超自病情一拖再拖後,終於開始行動起來,找瑞典、日本的醫生診治,可惜吃藥打針都未見好轉。親友勸他到更高階的醫院看看,但梁啟超卻不勝其煩地說:

“其實我這病一點苦痛都沒有,精神體氣一切如常,只要小便時閉著眼睛不看,便什麼事情都沒有,我覺得殊無理會之必要。”

“閉眼不看便萬事大吉”?朋友們都感覺梁啟超對待疾病的格局小了,力勸他去醫院關幾天看看。耐不住周圍人的勸說,梁啟超終於在1926年1月,入住東交民巷的德國醫院進行徹底檢查。

德國醫生說梁啟超膀胱有病,遂用折光鏡從溺道中插入檢查,頗為痛苦連插兩次,還說要是檢查出有問題,就需要手術。

一聽到“手術”二字,梁啟超就慌了,立馬給唐天如發電報,想轉看中醫,因為他覺得自己的病還沒去到要手術那種程度——“我意非萬不得已不用手術,因用麻藥後,體子終不免吃虧。”

得任公傳喚後,唐天如並未能立即閃現,因軍閥亂戰,交通堵塞,回電說非半個月後不能到達(唐天如曾治好梁啟超的腹膜炎,頗受信任)。

回到德國醫院這一邊的診斷,醫生說檢查不出任何問題,梁啟超鬆了一口氣,但醫生推測是“極細微的血管破裂”導致尿中帶血,醫囑他靜養些日子。然而實際情況是,梁啟超住院欲靜養的日子反而更加忙碌起來,因為自進德國醫院後,大小報紙爭相報道,使得病情完全公開,前來探病的各界人士絡繹不絕。

出院後,梁啟超的病仍然反反覆覆,遂找來他的中醫團隊成員之一的吳桃三問診。吳桃三說:“此病非急症,任其流血二三十年,亦無所不可。”梁啟超一聽,心中安慰許多,但梁啟勳(梁啟超弟弟)卻對此一說法保留懷疑。

吳桃三給梁啟超開了藥,但數個療程下來,無甚效果。此時,梁啟超的摯友,地質學家丁文江舉薦中國醫療技術水平最高,且是社會高層看病首選的協和醫院,還苦口婆心地勸說:“小病不治成大病,漏眼不塞大堤崩。”

梁啟超被老友這麼一嚇,同意再去醫院關幾天,遂於3月8日(1926年)進入協和醫院做全面檢查。

協和醫院器械完善,檢查手段比德國醫院仔細得多。而且鑑於梁啟超是社會名人,協和醫院高度重視,派出的聯合診療小組高達八人。

從梁啟超的《我的病與協和醫院》一文中可知,協和醫生用折光鏡檢查,首先排除了尿管和膀胱有病;接著轉向檢查雙腎,發現右腎分泌鮮血;又用一種藥劑注射測試雙腎,右腎反饋異常;最後用X光照見右腎裡頭有一個黑點。

梁啟超說:“那黑點當然該是腫瘍物。這種檢查都是我自己親眼看得很明白的,所以醫生和我都認定“罪人斯得”,毫無疑義了。”

那麼這黑點到底是何等腫瘍物?醫生回答說:“非割開後不能預斷”,也就是說,一定要手術割開看看才能知道是啥,但又推測說:“大約是善性的瘤,不是惡性的癌。雖一時不割未嘗不可,但非割不能斷根。”

綜上,梁啟超的西醫團隊一致認為,病在右腎,割掉才能斷根(或者說,根據當時的醫療水平,只能這麼做)。

值得注意的是,醫生的話中提到“一時不割未嘗不可”,但協和已經檢查出梁啟超因“長期失血(尿血)”出現貧血症狀,而入協和之前,梁啟超的中醫團隊也曾給出診斷報告說任公的“血輪已少五分之一”。

如此看,中西醫的診斷都凸顯,梁啟超的病拖著沒有好處。

梁啟超的弟弟梁啟勳一直全程陪同大哥看病,他回想起前面吳桃三的話——“此病非急症,任其流血二三十年,亦無所不可”,不免感到荒謬,怒忖道:“不亟治,將即死。”

本來“割腎”方案只有梁啟超和家人知道,但不知為什麼訊息不脛而走,引起社會各界譁然。各路“吃瓜神醫”紛紛建言獻策,但大多都是蹭流量的傢伙,眾說紛紜只管拿任公的病開刷,不過倒是有一點很統一,圍觀群眾都認為割腎事大,力推另延中醫。

為慎重起見,梁啟超請中醫團隊之一的蕭龍友老先生複診。蕭龍友是“京城四大名醫”的領軍人物,北平國醫學院院長,他斷然否定了協和醫院的診斷結果,警告說:“腎臟絕無大病,切勿行事草率,以致不可挽回之後果。”

蕭龍友給梁啟超開了藥,頗見功效,但不久,梁啟超病情又出現反覆,尋思中醫能力有限。蕭龍友給出意見說:“梁先生不能靜養,病中猶執卷不輟;如能百日內不看書,餘定保其痊癒也。”梁啟超卻視死如歸地答覆:“戰士死疆場,學者死講堂,死得其所。何惜之有!”蕭龍友聽後無語。

求醫問藥數月以來,梁啟超已經失去耐心,一心想要一勞永逸,所以協和給出可以斷根的方案,不可謂不吸引。加之梁啟超本人是革新派領袖,一向偏愛“新事物”西醫,苛責“舊事物”中醫,想必是否割腎,心中已早有定論。但親友依舊激烈反對,拗不過任公之後又退讓說,如果一定要看西醫,那麼大可到歐美去,而不能看中國西醫。但梁啟超堅定要親身檢閱中國的西醫,勸慰親友說:“協和為東方裝置最完全之醫院, 餘即信任之,不必多疑。”

手術前夕,協和為梁啟超安排的主刀醫生,基本上毫無懸念地選定為一位極為有名的美國著名外科醫生。協和醫院內部的人都說任公幸運,因為這位外籍醫生兩個月後就要回美國了,趁現在動手術是個好機會。但不知為何,梁啟超卻要求陣前易帥,特請畢業於哈佛大學的醫學博士、時任協和醫院院長的外科專家劉瑞恆來做主刀醫生,而將原先的美國醫生貶為劉瑞恆副手。

對此,梁啟勳點贊說:“任兄乃國際觀念作祟,覺得自己的病由中國學者割治療愈,豈不是為國爭光,所以不捨得將機會交予外籍醫生之手。”

1926年3月16日,已被“血尿”困擾逾兩年的梁啟超終於被推進協和醫院的手術室,手術過程順利,成功摘掉右腎。

至於割下來的腎是否存在病變,參與手術的友人力舒東說,手術結束當天下午五點,便可知道情況了。於是梁啟勳在下午五點半,詢問主刀醫生劉瑞恆結果如何?但劉瑞恆卻告知兩日後再來問。兩日後,梁啟勳再去問,劉瑞恆又重複說,再過兩日再來問。但之後梁啟勳沒再追問了,因為當下最著急想知道的,不過是兄長恢復健康沒有。

梁啟超高興地說:“割後一個禮拜內,覺得便血全清了。”

但醫生卻保守反饋:“那一禮拜內並未全清,只是肉眼看不到有血罷了(化驗得知)。”

隨後,梁啟超被轉到內科繼續治療,但照他自己的描述來看,手術算是立見成效的。梁家人也都以為任公的“血尿”症狀會循序漸進向好的趨勢改善。但不料,一個星期後,小便又見紅了。醫生答覆“血管壁硬,恢復需要時間”。

梁啟勳起初信任醫生的說法,但陪護期間,總感覺醫生在彙報兄長病況時語焉不詳,似乎有意隱瞞什麼,一再追問下,得到了一個令他沮喪的訊息——“割後二十餘日,尿中依然帶血。”

接下來,為查出病因,發生了十分荒誕的事情。

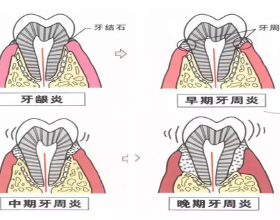

醫生忽然覺得任公的病在牙內,因此一連拔去了七顆恆牙;可尿血狀況仍維持,又轉而認為病在胃,餓幾天試試,結果任公餓癟了,病還是沒好。最後,西醫團隊一致認定,任公的血尿症是“一種無理由的出血,與身體絕無妨害。”

聽得結論,梁啟勳當場愣住,表示反覆被震撼,大為不滿地抨擊說:“天下豈有無理由之病,或公等未知其理由耳。”

然而,當事人梁啟超卻不以為然,他覺得醫生的結論雖然有點非科學,但“與身體無妨害”這句話是靠得住的,因為自生病以來,自己的精神如故——但他似乎忘了入院時已查出貧血症狀,後續病情一再加重時,他還得去輸血以補損失。

由於協和給出的結論太過荒謬,許多文豪都無法容忍,比較有名的就有《閒話》主編陳西瀅,他調侃說:“這沒什麼要緊的病,丟腰、拔牙、捱餓,還得花好幾百塊錢。”還有梁啟超的學生徐志摩也發聲說:“(協和)最後的答案其實足太妙了。”“梁任公先生這次的白丟腰子,幾乎是大笑話了。”

這個“大笑話”,還一度穿越歷史時空,在20世紀末製造了一個傳播甚廣的謠言——說是任公之所以“割後血仍不止”,是因為主刀醫生劉瑞恆左右不分,割掉了健康的腎,留下了壞死的腎。

這個謠言出自費慰梅和林洙之手,二人一個是林徽因的閨蜜,一個是梁啟超的兒媳。但很顯然的是,劉瑞恆並沒有犯“左右不分”這等低階錯誤——梁啟超的好友,中國著名的公共衛生學家伍連德曾看過樑啟超割下來的腎,他只對醫生的診斷有異議,但並沒有質疑手術發生了左右不分的重大事故。

轉而言之,醫生可能在診斷層面上出現了重大過失(但一直隱瞞梁啟超)。

診斷上,右腎應該是有問題的,從入院檢查的測試中就可看出。但右腎的問題應該不是什麼惡性疾病,手術的親臨者力舒東告訴梁啟勳:“取出之腎,顏色與形狀,一如常人,絕無怪異可知。”故而醫生一開始推測右腎的黑點大約是瘤可以排除掉。

既然沒有發現瘤,那麼把腎割下來豈不鬧烏龍了?

這就出現了文章開頭那一幕,作為手術親臨者的力舒東驚訝地問主刀醫生劉瑞恆,“是不是把人家的腎割錯了。”當時,作為副手的美國醫生,也隨口說了一句話:“吾生平所未之見也。”意思是,從未試過把病人一個沒有惡性疾病的腎割下來的事情。

雖然右腎沒有惡疾,但檢查報告表明右腎的的確確是異常的,這也促使醫生把“血尿”症的病灶指向了右腎。即使右腎不至於割掉,但割了,病灶剷除,“尿血”應該停止才是,然結果卻是“尿血”依舊。依此看,只有兩種可能,任公的“右腎異常”不是“血尿”症的病灶,或者僅是病灶之一。如果答案為前者,就可以懷疑醫生在診斷上確實存在重大錯誤,錯把任公的“右腎異常”和“血尿”症混為一談,而實則是兩種沒有因果關係的病。

不過,協和的誤診並不完全是人為過失,客觀地來說,這一次的誤診是受時代的醫療技術所侷限。梁啟超的西醫團隊所處的年代只有X光,沒有CT,尤其對瘤和癌的認識極為淺薄(今天也是),這才導致了誤診悲劇。而選擇切腎,也不過是西醫團隊反覆權衡過後,認為的最佳方案而已。如果時光倒流,醫生再來一次,任公的腎還是會掉的吧。

但不管如何都好,一個頂級名流(任公),在頂級醫院、頂級專家小組的會診之下,竟然沒有“刀落病除”,說公眾沒有憤怒,那是不可能的。

《現代評論》週刊的主編陳西瀅首先發難:“協和的醫生,在美國,也許最多是二三流罷了。在建築和裝置上,他們化了不知多少錢,卻讓二三流的先生來糟蹋了......”

其實這段話,陳西瀅大抵針對的不單止是主刀醫生劉瑞恆,而是協和醫生的“在座各位”,但是莫名其妙的,劉瑞恆卻成了被公眾罵的最慘的那個。讓劉瑞恆背鍋實在不應該,因為事實上,他不是主治醫師,只是被梁啟超特請過來操刀割腎的,下命令割腎的人,是那群歐美醫生——“歐美醫生凡五、六人診治之,斷為腎壞, 請施刀圭!”

罵完醫生,陳西瀅又把火燒到了西醫這一新進外來物身上,

“近年來,不信中醫的人漸漸的多了,可是他們又把對於中醫的信仰,移在西醫的身上......他們自己脫不了迷信,因為他們以為西洋醫學己經是發達沒有錯誤的可能......我朋友裡面,曾經有過被西醫所認為毫無希望,而一經中醫醫治,不半月便霍然病癒,而且不止一二位。我疑心就是西洋醫學也還在幼稚的時期,同中醫相比,也許只有百步和五十步的差異。”

這一段抨擊西醫的話,雖然是流於輿論表面,卻也有意無意地把矛頭指向了梁啟超、魯迅、胡適等“神化西醫,唾棄中醫”的革新派。

魯迅說:“中醫是有意無意的騙子。雖然有人說中醫是玄妙無窮,內科尤為獨步,我可總是不相

信。”

胡適曾患水腫,受中醫治癒,卻絕口不承認。他的學生傅斯年也放言說:“寧死不請教中醫。”

而此次受西醫所害的梁啟超,向來也是堅定地反對中醫,他在著名的《陰陽五行說之來歷》中說:“(中醫)陰陽五行說為二千年來迷信之大本營,直至今日,在社會上猶有莫大勢力,今當辭而闢之。”

得益於梁啟超等人的推動呼籲,1929年2月,西醫學者將一份《廢止舊醫以掃除醫事衛生之障礙案》遞交給了南京政府衛生部,又向教育部遞交了《請明令廢止舊醫學校》的提案。

在這樣的社會環境下,陳西瀅為挽救中醫的地位,不遺餘力逮住此次熱點向西醫開炮。他稱讚西醫比中醫更有試驗精神,但很可怕的是,西醫的試驗物件是活生生的人:

“誰沒有父母,誰沒有夫妻子女,誰不感覺痛苦悲哀,我們怎能把我們同類做試驗品?......近代的一般醫生,眼中只見病症,不見病人,醫院也成了一種冷酷無情的試驗室......”

由於醫療事故基本被坐實,彼時的協和公關完全失勢,但仍不乏有勇士出來辯護——協和醫學院的一名學生陳志潛(日後是著名公共衛生學家)出來應戰陳西瀅。他在致信中反駁說:

“難道醫生就不是人身父母養的嗎?難道醫生就喪心病狂到先生所說那個純粹物件主義的地步了嗎?病人是醫生的飯碗,醫生為物件主義,連飯碗問題都置而不顧,我相信今日的醫生還莫有那樣的勇氣!”

陳西瀅是個辯論高手,他首先調侃了一番陳志潛的醫學生身份:

“陳先生的態度,實在和氣到一萬分,可是像一切的專家,他免不了開首便考一考你有沒有說話的資格。這是各種專家普遍的毛病......我沒有進過醫學校,也從沒有研究過醫道。我所有的就是什麼人都有的候補病人的資格。”

隨即,他又抓住了陳志潛提到的“飯碗問題”火力全開:

“‘因為病人是醫生的飯碗’,那麼世界上的疾病絕了跡,醫生們也就沒有飯吃了。醫生們的利害,在現在的制度下,是與我們的利害恰恰相反的,絕對的衝突的。在理想的社會中,我想,醫生的進款應當與人們的康健做正比例。他們應當像保險公司一樣,保證他們的顧客的健全,一有了病就應當罰金或賠償的。”

這場輿論戰中,醫學生出身的魯迅也橫插了一句:“自從西醫割掉了梁啟超的一個腰子以後,責難之聲就風起雲湧了,連對於腰子不很有研究的文學家也都‘仗義執言’。”

顯然,魯迅的筆鋒是群嘲,只會讓爭論火上添油,於緩和矛盾沒有絲毫意義。

1926年4月12日,梁啟超正式出院。可能是身體虛弱的緣故,作為當事人,他並沒有立即發聲,而是將近兩個月後(6月2日),才發表了下面這番話調停輿論戰:

“我希望我們言論界對於協和常常取獎進的態度,不可取摧殘的態度。診病應該用(西醫)這種嚴密的檢查,不能像中國舊醫那些“陰陽五行”的瞎猜......我盼望社會上,別要借我這回病為口實,生出一種反動的怪論,為中國醫學前途進步之障礙。”

終於,這一場中西醫之爭,得到了平息。

此時,梁啟超已經吃上了中醫團隊成員唐天如開的中藥,效果頗見效,尿血一度不見蹤影。他在信中告訴女兒梁令嫻:“好教你們歡喜,我的病真真正正完完全全好的清清楚楚了!”。

實際上,梁啟超一出院就立即電唐天如前來治病,唐天如診斷他的病為“膽失其分泌之能”,梁啟超應該是信任唐的,但不知為何回頭卻跟家人說唐“言涉虛杳”。

9月4日,梁啟超自上一次致信女兒說血尿症好的清清楚楚後,不到一個月,又復發了。此後餘生裡,他的病反反覆覆,一直沒得到根治。他本人已然久病成醫,洞悉自己的病一旦操勞,或者情緒不好,便會復發加劇。他接受這樣一個事實,也不再寄望於任何治療,只是心中一直縈繞著三個不解的問題——自己得的到底是什麼病?割腎有沒有必要?割掉的腎有沒有像醫生所說有瘤?

這一切的疑慮,直到伍連德的到來,才撥開雲霧。

伍連德是中國極具權威的防疫學家、醫學專家,他去天津訪友時,順道探望了梁啟超。看了梁啟超的小便後,伍連德首先就推翻了“任其流血二三十年亦無傷”的中醫結論,警告說:“這病絕對不能不理會。”後又前往協和詢問主治醫師,調閱病歷,繼而推翻協和“無理由出血”的結論,他診斷是一種輕微的腎炎。最後責備地指出“這病根本是內科,不是外科......在手術前(西醫團隊)從外科方面研究,實是誤入歧途。”

這回梁啟超瞭解得明明白白了。手術以來,他第一次在家人的信中露出了痛苦面具:

“他(指伍連德)已證明手術是協和孟浪(冒失)錯誤了,割掉的右腎,他已看過,並沒有絲毫病態,他很責備協和粗忽,以人命為兒戲......我屢次探協和確實訊息,他們為護短起見,總說右腎是有病,現在連德才證明他們的謊話了。”

不過,得益於梁啟超本人的樂觀性格,他又自我安慰了一遍:

“總之,這回手術的確可以不必用,好在用了之後身子沒有絲毫吃虧,只算費幾百塊錢,挨十來天痛苦,換得個安心也還值得。”

1928年1月,梁啟超再次進入協和,醫治血尿症以外的病(高血壓、心臟病)。可以看出,梁啟超對協和的信任是矢志不改的。同時,從這一年開始,為緩解尿血而導致的貧血症,醫生讓其一個月來輸血一次,以保性命。

或許這種需要外來血液維持機體的手段,也暗示著梁啟超的生命已經進入倒計時了。

1928年11月27日,梁啟超最後一次進入協和。但這一次並不是因為以往所既有的病,而是檢查出了新的病情——肺部有罕見病菌。

醫生說此病醫學界僅有過三例,治療的方法很簡單,但是協和沒有治療此病的經驗者,如果勉強用藥,又怕任公的身體虛弱扛不住,故而“竟於此數日間並藥而不給”。說白了,就是令其生扛,做保守治療。然而梁啟超入院時,身體已經是消瘦、虛弱、極度憔悴、步履蹣跚的萎靡之態,醫生已曉得其一隻腳邁入鬼門關,凶多吉少了。

1929年1月18日,梁啟超入協和逾一個半月,《申報》刊出爆炸訊息:“梁啟超病勢垂危:梁啟超近日病狀彌篤,醫生診斷為莫奈裡菌繁殖所致,殆無生望雲。”

次日下午二時十五分,一代知識分子領袖梁啟超終告不治,享年56歲。他沒有留下任何遺囑,唯一的非正式遺言,只是囑咐死後屍身交由醫學界解剖。

據說,梁啟超所感染的病菌是一種“條件致病菌”,只有當宿主免疫防禦機制受到損害時才會致病奪命。如果要追溯梁啟超防禦系統被擊碎的原因,那麼此前的割腎、拔牙、禁食,當屬一大原因;除此之外,還有一件不可忽略的事——在最後一次進入協和的兩個月之前(9月27日),梁啟超曾因痔疾復發而入住協和。放出來後,他給長子梁思成留下了一段耐人尋味的話:

“這回上協和一個大當。他只管醫痔,不顧及身體的全部,每天兩杯瀉油,足足灌了十天(臨退院還給了兩大瓶,說是一禮拜繼續吃,若吃多了非送命不可)把胃口弄倒了......人是瘦到不像樣子,精神也很委頓......"

大抵,這些就是任公抵抗力驟然下降,最終喪命的原因吧。

意料之中的是,梁啟超走後,身後又留下了一個炮轟西醫的輿論場。他的好友伍莊發出振聾發聵的心聲:“益發憤求中國之醫學,斷不令彼稗販西說者毀我國珍。”

我想,中西醫各有優點,根本不對立,一個精明的患者,當學梁啟超,做一個實用主義者,哪種醫術有效就用哪種。不過,人的生命只有可貴的一次,大可不必像梁啟超那樣獻身醫學吧......