文/李井礦

圖文:審稿-8、製作-88、製圖-孫綠

封面圖:壹圖網

正文照片除標註外:均來自作者

2020年1月3日0時32分,一架從敘利亞大馬士革起飛的飛機在伊拉克巴格達機場降落,飛機上下來的幾人在轉機坪上與迎接他們的一行人寒暄後,便一同鑽進了安有防護裝甲的現代斯塔克斯和豐田亞洲龍汽車。而他們不知道的是,一架靜音型MQ-9“死神”無人機已經在他們頭頂盤旋了許久……

1時45分,三枚“地獄火”導彈嘶吼著,劃破了巴格達西郊寧靜的夜空,霎時間,火焰燃燒了整個黑夜……

遇襲身亡的是伊朗伊斯蘭革命衛隊“聖城旅”領導人、號稱“間諜之王”的卡西姆•蘇萊曼尼少將,與其陪葬的還有迎接他的伊拉克人民動員組織副總指揮馬赫迪•穆罕迪斯和伊拉克人民動員委員會公共關係主任穆罕默德•阿爾•賈巴里。“斬首”事件發生後不久,美國五角大樓宣佈對此事負責。

中東的局勢瞬間緊張了起來。

在第一時間獲悉此事後,我用最快的速度收拾出了一個應急包,將一些必要的逃生物件都塞了進去,並放在了床頭以防萬一。此時的我——一名石油工程師——受公司委派,以鑽井專家的身份正在伊拉克參與中國對伊的跨國援建合作專案,距離事發地約550公里。

沒錯,就是波斯灣旁邊那個石油大國-伊拉克

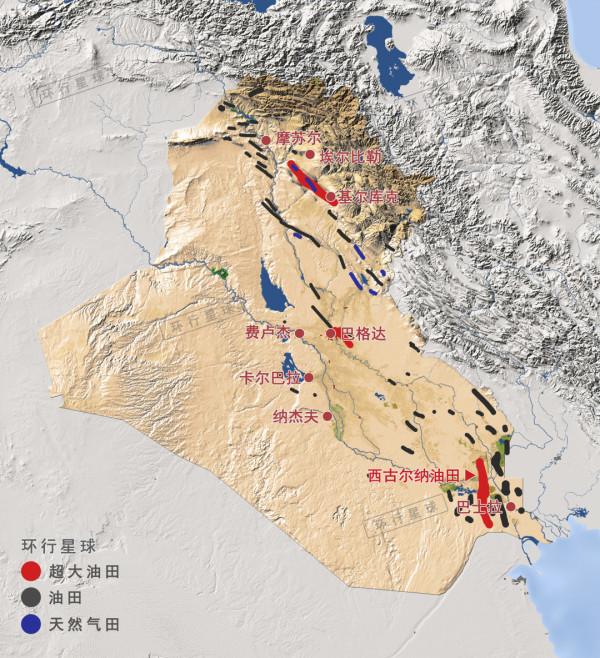

我工作的地方位於伊拉克南部的西古爾納油田,是世界十大超級油田之一,分為兩大區塊,儲量在100億到150億桶之間。

西古爾納油田屬於巴士拉省,臨近科威特、伊朗和波斯灣,歷來都是戰略要塞,也是數次中東戰爭中的前沿陣地。因為遭受頻繁的戰火洗禮,其中一條與科威特相接的跨境高速被當地人稱為“死亡公路”。

西古爾納油田,旁邊就是巴士拉

我是2019年9月1日從首都機場起飛,經卡達多哈轉機到巴士拉機場。與接待員完成對接後,便穿戴上了鋼板製成的防彈衣和頭盔。接我們的人同樣是全副武裝,手裡還握著衝鋒槍。接送的車輛也是防彈的,玻璃根本搖不下來。坑坑窪窪的柏油馬路上設有許多檢查站,車輛時不時會停下來接受安檢。

儘管伊拉克戰爭已經結束了近8年,但這個國家仍處於動盪之中,槍聲一天都沒有停過。據說,有的私人鑽井公司為了圖便宜,沒有派武裝人員和防彈車輛進行安保,導致途中遇襲,不長眼的流彈致使一些工作人員早殞異鄉。

大規模戰爭結束了,但國內各派對抗一直沒停

相比火藥味濃烈的庫區和巴格達

巴士拉已經屬於很安全的大後方了

為了能順利完成這個專案,年近六十的我撿起了放下多年的英語,並接受了相關的軍事訓練。儘管在這個過程中掌握了不少軍械技巧,但內心深處並不希望真的在現實中用到它們。經過十餘個小時的長途飛行,身體頗為疲倦,但自己身上的防彈衣和身邊持槍計程車兵彷彿在時刻提醒著——警惕,這裡是伊拉克!腦海中也不由閃現出《戰狼2》裡的畫面:吳京用手臂高舉著五星紅旗,帶領同胞們穿過淪陷區。

我入駐的井場周圍全是高兩米五、寬一米五、厚零點三米的T字型鋼筋混凝土圍牆,子彈是打不透的。圍牆上面是一圈圈的鐵絲網,每三四十米就有一個探照燈。進出井場的大門有武裝人員全天候把守,平時的大鐵門是緊閉的,並在路上設了很多水泥障礙物,以防妄圖衝關的車輛。

我們的車停到井場大門口,揹著自動步槍的警衛拿著在電影裡才能看到的探雷器,圍著車仔細地掃了一圈,在確認車上沒有炸藥後才把大鐵門開啟予以放行。而在井場內的宿舍區,有一個專門用於躲避子彈的水泥屋。當遇到緊急情況時,警報會長鳴,井場內的工作人員要第一時間躲進去。總之,戰爭的陰霾還沒有完全消散。

防爆車

安全屋

井場的防護牆

井場

整個工程團隊的構成頗為國際化。由七、八個國家的人組成,以伊拉克人和中國人最多,還有來自埃及、伊朗、巴基斯坦等國家的員工,但真正的甲方是俄羅斯(Lukoil石油公司)。中方以全包的形式包攬了全部的鑽井工程。不同的國籍、不同的膚色、不同的崗位,人們各司其職,不時用夾雜各種口音的英語交流著什麼,可謂在國內鮮見的風景。

在國外工作與國內工作有很多相同的地方,如都強調安全、注重質量與追求效益。

但也有許多不同之處:在國內,講義務奉獻;在國外,則是有償工作,在法定的工作時間內盡職盡責,工作之餘都是有償的,否則便是違法行為。在國內,遇到特殊作業我們都高度重視,會上會下加強管理,員工們都有一種緊張感;在國外,特殊作業和平時作業一樣,員工們依然按部就班。在國內,對裝置衛生要求很嚴格;在國外,裝置只要不缺水不缺油,衛生說得過去就行了。此外,國外在上班期間,員工還可以吃糕點喝咖啡,這在國內則屬於違反勞動紀律。

開會的員工

儘管身在國外,但生活上沒有太多不適。

比方說吃,食堂很大,分為中餐廳、西餐廳和阿餐廳。中方人員的伙食標準是每天35美元,四菜一湯。常見的是牛肉、雞肉、魚肉,羊肉偶爾也能吃到。水果是每餐必不可少的,椰棗和無花果,咬起來如蜜糖一般。氣泡水、可樂、牛奶、果汁、咖啡、茶任你選擇,但沒有含酒精的飲料。偶爾會為了嚐個新鮮,跑到西餐廳或阿餐廳就餐,濃郁的香料味固然刺激味蕾,但自己的胃還是更愛國一些。

在伊拉克,我們從不飲用自來水,自來水僅用於洗菜洗衣。生活服務公司會給我們配給瓶裝礦泉水,喜歡喝茶或咖啡的人,可以將礦泉水燒開後沖泡引用。我們每天的飲食由專人負責取樣,儲存三天,以防發生食物中毒事件。

每天最放鬆的時間,莫過於下班後。你可以選擇去健身房運動,或索性躺在營房裡上網看電視。這裡的電視也能接收到中國的衛星訊號,無論是新聞聯播,還是熱門的連續劇,我都不曾落下。偶爾也瀏覽一下國外的新聞節目,聽聽世界的其他聲音。每當夜幕降臨,電視機裡傳出的中國話充滿房間的時候,我都有種彷彿仍在中國的錯覺。

阿拉伯人信奉伊斯蘭教,他們每天都要在規定的時間進行五次禮拜。不論手頭兒的工作有多忙,禮拜都是必須要做的。每逢齋月,儘管穆斯林員工只需要工作半天,但整個白天的不吃不喝都需要難以想象的毅力。這不禁讓我想到了西藏的佛教徒,幾千公里的路程,每走三步就要向前伸直胳膊,匍匐在地上,“五體投地”,一直到拉薩,不論嚴寒酷暑。我想,這就是信仰的力量吧。

祈禱室

井場的燒烤攤

最難適應的,是伊拉克的氣候,全年只分雨季和旱季。

旱季時,天空是湛藍的,幾個月也很難見到銅錢大的白雲,更別說下雨了。而到了11月,伊拉克進入雨季,空中經常漂浮著雲彩,時不時就來一場大雨。在我看來,雨季比旱季舒服,空氣清新,連做深呼吸都是一種享受。只是雨季給施工作業造成了很大的麻煩,影響了施工效率,也增加了作業風險。

旱季裡的伊拉克,室內悶熱難耐,會令人感慨“空調是人類最偉大的發明”。室外熱浪滾滾,你甚至能看到熱氣流從地面緩緩升起。伊拉克優質的空氣質量是一把雙刃劍,一方面你能享用到清新的空氣,另一方面則是你要忍受異常強烈的紫外線,陽光落在面板上,會有灼燒般的痛。巴士拉也是世界上被公認的“熱極”之一,1921年7月8日曾出現過有史以來最高的58.8度。從宿舍區到工作區,約有五百米的距離,每次走這五百米前,我都需要準備好防曬措施,並進行反覆的心理建設。

伊拉克的雨季實在是很短的

全年降水量大部分地區都很低

西古爾納油田所在的東南部更是完全的沙漠氣候

當地人,無論男女老幼,出門都裹得嚴嚴實實。在伊的中方人員也很快就入鄉隨俗,戶外工作時戴上面罩。當地的面罩布料柔軟,透氣性好,戴在頭上只露出兩隻眼睛。但不同於電視裡常見的那種阿拉伯女性純黑的罩衫,我們的面罩都是花花綠綠的。工作的時候,我們必須要戴上安全帽和防護鏡。

大家在工作時,如果不是特別熟悉,根本分不清誰是誰。管理者和普通員工還是能分清的,前者戴的是白色安全帽,後者戴的是紅色安全帽。專職安全員戴的是黃色安全帽。我到伊拉克都好幾個月了,連中方人員我都沒法將人和崗位一一對上號,更別說外國人了。

我到的那天,恰逢當地人的節日。下班後,當地員工聚在一起放著歡快的音樂,一邊唱著我一句也聽不懂的阿拉伯歌曲,一邊跟著節奏旋律跳舞。內斂含蓄的中國人更多是在一旁圍觀,偶爾會有一兩個經不住誘惑的,加入載歌載舞的隊伍。水泥牆外,流彈橫飛;水泥牆內,歌舞翩翩。牆內牆外,兩重天。

井場四周時光的流轉

對於伊拉克最初的認識,是從中學時代的歷史課上,世界四大文明古國中的古巴比倫就是今天的伊拉克。底格里斯河與幼發拉底河孕育了蘇美爾文明、古巴比倫文明、亞述文明等,傳說中的空中花園更是僅在字面上就能誘發人們的無限遐想。

遺憾的是,昔日的文明古國慘遭戰爭的蹂躪,海灣戰爭、薩達姆、伊斯蘭國等成為它新的“標籤”。戰爭重新“定義”了這個國度,兩大流域沿岸的古蹟也未能倖免,烏爾城遺址、亞述古城遺址、哈特爾古城遺址等均有不同程度的破壞,到處都是戰爭留下的瘡痍。

中學時代的我曾幻想過有一天能親眼去看看這個阿拉伯帝國,去看看這個國民曾富得流油的石油大國。幾十年過去了,我終於在臨退休之際來了,卻是為伊拉克的重建而來,心緒很是複雜。

巴士拉市,伊拉克國內第二大城市。因為這座伊拉克最大的港口城市是連線波斯灣與內河水系的唯一樞紐,它也曾有過“東方威尼斯”的稱號。是的,曾經。歷史上的巴士拉名聲很響。國人熟知的《一千零一夜》裡就有大量關於巴士拉的故事,它甚至出現在中國的古籍如《四夷路程》《太平寰宇記》《廣州通海夷道》等中。阿拉伯史學家因其是中國貨物上溯美索不達米亞平原的中轉站而稱之為“中國商港”。

然而,接連不斷的軍事打擊和經濟制裁,已經讓“東方的威尼斯”淪落為一座“乾渴之城”了。

不論是在空中俯瞰還是在地面近觀,巴士拉都顯得十分落後,既沒有高樓大廈,也沒有太多現代化的交通工具。機場僅能滿足飛機起降,難以要求更多。城市破敗不堪,到處是飛揚的塑膠袋和滿地的垃圾。穿過市區,你還可以注意到牆壁上遺留的彈孔與彈痕。

俯瞰巴士拉、及當地的傳統魚市

圖:shutterstock

我閒時與當地的員工進行簡單的聊天,詢問一些感興趣的事兒,比如“如何評價侯賽因•薩達姆”。

年輕的員工對薩達姆沒有太多印象,說不出更多,但他們對當下的生活狀況很不滿意。年長的則會表示,至少在薩達姆時代,社會治安整體是好的,起碼不用每天都提心吊膽地上街,醫療教育都是免費的,生活沒有大富大貴,但也衣食無憂。

伊拉克送走了薩達姆,卻沒有迎來真正的和平與繁榮,美國許諾的重建亦沒有真的落地。“重建”多年的伊拉克,人們仍掙扎在溫飽線上。據說連當年在巴格達第一個向薩達姆雕像舉起榔頭的伊拉克人也後悔了,曾憧憬的民主與幸福,到頭來竟是一場如“大規模殺傷性武器”般的笑話。

我眼中的伊拉克,是貧窮的,是落後的。這個曾經令我無比嚮往的文明古國淪落如此,是國之殤,更是一種民族的悲哀。

巴士拉一隅

圖1、2:shutterstock

圖3: Alaa Kamil / Unsplash

1月8日,伊朗最高領袖阿里•哈梅內伊兌現了自己的承諾,伊朗對美軍駐伊拉克阿薩德空軍基地進行了火箭彈襲擊,並將此次行動代號定名為“蘇萊曼尼烈士行動”。但整個行動“見好就收”,沒有讓局勢失控到不能挽回的境地。

夾在美國和伊朗之間的伊拉克顯得無比可憐,這兩個國家在自己的土地上輪番撒野,自己卻無能為力。“斬首”行動後,伊拉克議會起草過一份決議,要求政府努力結束外國軍隊在該國的存在。但這樣的決議猶如廢紙一般,壓根兒不被理會。

起草這份決議的是伊拉克前總理阿卜杜勒•邁赫迪,他對世界局勢有著還算清醒的認識。美國用石油換安全,收的是保護費;中國用石油換重建,收的是勞務費。邁赫迪對號稱“基建狂魔”的中國十分信任,他曾於2019年9月底訪華,希望中國能提供幫助,在伊拉克展現“中國速度”,用較短的時間恢復基礎設施。——“我們屬於亞洲,我們希望成為亞洲崛起的一部分!”

後記:

那個動盪的、混亂的1月,是我在伊拉克最後的記憶。我於當月中旬回到了祖國,原計劃待春節休假結束後便再次啟程的,但突如其來的疫情讓這一切都化為了泡影。我很難想象在異國他鄉遭遇疫情會怎樣,特別是在醫療衛生如此脆弱的伊拉克。

無疑,我是幸運的。我仍還記得我最後一次前往伊拉克的夜晚,那一天的1時50分,我從首都機場起飛,而我的兒子剛好從國外飛回北京,他2時10分落地。原以為我們父子倆還能在機場碰個面,不成想,彼此只是在首都機場的上空擦肩而過。

我時常會回想這段經歷,心底難免有些許餘悸。如果戰爭真的爆發了,會怎樣?如果疫情提前爆發了,會怎樣?可能,那個擦肩而過的夜晚將成為自己終生的遺憾。

END

本內容為作者提供,不代表環行星球立場。

未經允許不得轉載,授權請後臺聯絡。