文/潘彩霞

1940年,23歲的盛靜霞從重慶中央大學畢業,留校任教。20歲時,她就創作了40首氣勢磅礴的抗戰詩,和師姐沈祖棻一起,並稱“中央大學兩大才女”。

不僅才華橫溢,還生得清麗出塵,一時之間,傾慕者眾,其中有縣長、教授,也不乏文藝青年。

師長們紛紛幫她牽線,可是,她一個也沒看上。老師錢子厚調離中央大學時心有不甘:“你到底要找怎樣的人,把條件告訴我,我到天涯海角替你找去!”

盛靜霞於是開出三個條件:“一要能寫詩詞,能和我唱和;二要未結過婚的;三是江浙人。”

不久,她收到錢子厚寄來的信,說找到了最佳人選,是他的同事蔣禮鴻。

初識,相見不歡

離開中央大學後,錢子厚到湖南藍田國立師範學院任教,教學之餘,不忘替盛靜霞尋找合適夫婿,不久,他選中了青年教師蔣禮鴻。

蔣禮鴻擅詩詞、工書畫,精通文字訓詁、古書校釋,在古漢語研究領域,已經嶄露頭角。在藍田,他被稱為“小聖人”。他比盛靜霞大一歲,巧的是,他是浙江嘉興人,完全符合條件。

興奮之餘,錢子厚馬上給盛靜霞寫信,信裡還附上了蔣禮鴻的照片。照片上,一位白衫少年五官端正,丰神俊朗。

彼時,盛靜霞正為有人追求而苦惱。為了擺脫對方,她立刻答應錢子厚,可以先通訊看看。

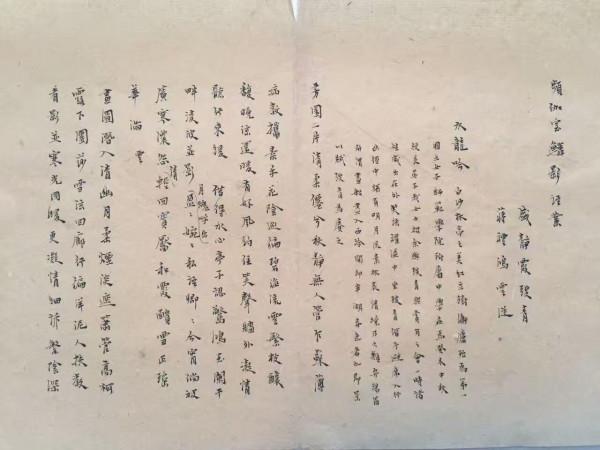

不久,蔣禮鴻的第一封信到了,字跡娟秀瀟灑,還附了婉轉清麗的詩詞,盛靜霞非常滿意。

鴻雁傳書幾次後,為了增進了解,她希望蔣禮鴻來重慶工作,同時,把他介紹到中央大學國文系任助教。

兩個月後,蔣禮鴻穿過封鎖線,歷經千辛萬苦,從湖南經貴州,終於到達重慶沙坪壩。

就這樣,一個風塵僕僕的“光頭小和尚”站在盛靜霞面前。“面黃肌瘦,身材矮小,穿一件土布長衫,著土布鞋”,與她想象中的江南才子大相徑庭。

這也就罷了,他木訥迂腐,不善言談,常常問三句才答一句。同行在校園,他永遠走在她身後三尺,且不發一言。

即使辦公室只有他們兩人,他也只知道看書復看書,看困了,就自顧自在桌子上睡覺,全然不顧她還在身邊。

有多期待,盛靜霞就有多失望。

她出身殷實之家,父親曾在上海開辦紡織廠。在安逸中長大,她性格開朗,愛說愛笑,渴望才子佳人的浪漫愛情。她不在乎他的貧寒出身,可是這個“呆貓”與她格格不入,和他相處,實在親密不起來。

他們的關係,也成為大家的笑談。同事們欣賞蔣禮鴻的學問,卻都認為,他不是理想的夫婿。

一次次不歡而散,盛靜霞非常苦惱。有一天,她又因為他的沉默而生氣時,他囁嚅著說:“我不會說話,幾千裡跑來,只有一顆心。”

然而,他的一顆心,她絲毫感受不到熱情。在朋友建議下,盛靜霞決定先分開一段時間。於是申請去白沙大學先修班執教。

臨行前,她與蔣禮鴻懇切交談,希望他能改掉不言不語的脾氣,並約了來年再相見。

再見,情定終生

盛靜霞走的那天,蔣禮鴻送她上船。返回路上,他失魂落魄,走在江邊泥濘的山路上,跌跌撞撞摔了好幾跤。一向愛書如命的他,甚至連書包丟了都不知道。

回憶裡,角角落落都是她,想到她為他打洗臉水,帶他吃飯、看電影,溫暖就像泉水一樣湧出來。

熾熱的激情被點燃,所有的思念,蔣禮鴻都寫進詩詞:“書欲寄,淚先流,不成一字只成愁……”

讀到他寄來的長信,盛靜霞大為感動,通訊唱和逐漸多了起來。

在信中,他們一起探討學問。教學中遇到不懂的,她就向他請教。每次,他都極其認真,一一註釋。她在講臺上不斷贏得好評,對他這塊“渾金璞玉”,也越來越刮目相看。

幾個月後,蔣禮鴻翩然而至,頭髮剪了分頭,一身青色的長衫整齊挺括,與之前判若兩人。

更欣慰的是,他主動談起別後見聞,漫遊在山村野寺,他們談詩詞小說,即興唱和,“徘徊在紅豆樹下,徜徉於月下花前,不啻人間仙侶”。

那時,蔣禮鴻正在編撰《商君書錐指》,盛靜霞就負責幫他抄寫。酷暑中,兩人各據書桌一角揮汗如雨。白天看書、抄稿,晚上散步,足音與落葉合奏,一同譜寫愛的樂章。

一個在柏溪,一個在白沙,除了偶爾涉江一見,他們幾乎每天寫信。情到深處字字錦繡,詩詞唱和纏綿悱惻。

他說:“欲寄一雙紅豆子,換取相思萬字。”她便遙寄:“共說相思鐫肺腑,還將寶玉嵌玲瓏。”

在單身宿舍的小油燈下,寫信、讀信是他們最快樂的時刻。國家動盪,遠離親人,戰火中,他們視彼此為唯一的依靠。

有一次,郵船觸礁沉沒,一連四天都沒有收到蔣禮鴻的信。恰好那段時間,江面漲水,翻船時有發生,盛靜霞不由胡思亂想,晝夜以淚洗面。直到幾天後他平安出現,頓感悲喜交加。

那一天,她借詩明志:“利鎖名疆苦自欺,從今與汝永相期。牛衣貯得奇溫在,死死生生無別離!”

“討飯也要在一塊兒。”1945年7月,盛靜霞與蔣禮鴻舉行了簡樸的婚禮,才子佳人引得師友稱羨。

沒有什麼行頭,床是拼起來的,傢俱是借的,唯一的新婚用品是同事送的暖水瓶。一方紅綢上,兩人各寫了一首詩作為誓言,從此,開始了相濡以沫的一生。

學術道路,並肩同行

抗戰勝利後,盛靜霞帶蔣禮鴻到揚州見母親。蔣禮鴻沒有房產田地,不懂言談世務,對此,家人頗有微詞,但盛靜霞絲毫不以為意。物質可有可無,學問才是他們共同的志向。

中央大學遷回南京後,兩人雙雙去任教。共同完成的《商君書錐指》出版後,被稱“體現了一個青年學者的光芒”,著名學者顧頡剛讀後斷言:“此人將來必成大器!”

學術得到認可,可是不通人事仍是蔣禮鴻的短板。

1947年夏天,一紙解聘書擺在他的面前。酷熱的天氣難抵心中寒涼,站在南京街頭,他不禁發出“南京不要住,一雨大風來”的悲嘆。

蔣禮鴻被中央大學“棄如敝屣”,南京待不下去了,盛靜霞毅然離開深愛的母校,跟隨他來到杭州之江大學任教。他教古代漢語,她教古典文學。

隨著兒女出生,在這人間天堂,小家庭的溫暖撫慰著蔣禮鴻受傷的心。世俗的快樂和幸福,如同清亮的溪澗,在眼前汩汩而過。其樂融融中,他的不平心緒漸漸平復。

學術切磋也是夫妻倆的日常。在授課中,盛靜霞發現,一些民間詞曲很是費解,於是請蔣禮鴻幫忙研究。

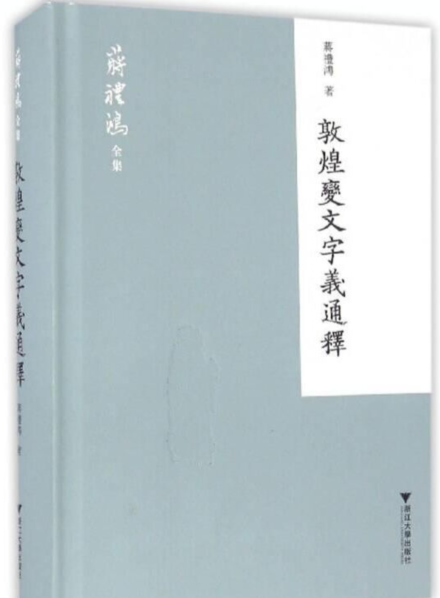

那些詞曲出自敦煌文獻,敦煌學頓時引起蔣禮鴻的興趣,鑽研之下,一發不可收。

1959年,《敦煌變文字義通釋》出版,一鳴驚人,引起敦煌學界重視,被譽為研究教煌的必備之書。

學術道路上,他們孜孜以求,時光流逝,愛卻歷久彌堅。扇子上,兩個人的名字總是並排在一起;夕陽下,攜手散步的身影,成為校園裡一道美麗的風景。他們還約定,不管誰先去世,都將遺體捐獻給國家。

蔣禮鴻一生嗜書,《敦煌變文字義通釋》一再增訂,第四版時,字數已達到原來的好幾倍,被稱為“撼山易,撼《通釋》結論難”。

1992年,這本著作獲得“吳玉章獎金”一等獎。不幸的是,那時,蔣禮鴻已患肺癌。

平生所學,他想發揚光大。不顧多病之體,年過古稀後,仍然堅持去上課,半節課下來,背後的衣服一直溼到了腰部。

幾度危難後,1995年,盛靜霞又一次收到蔣禮鴻的病危通知單。這次,她沒有留住他,她的《寫在金婚前夕》尚未完成,他已匆匆作別。

按照當年約定,蔣禮鴻去世後,盛靜霞和兒女將他的遺體捐獻給了浙江大學附屬醫院。

“夢魂不忘常相慰,忽搴重幃一笑來。”他去世後,她寫了多首詩文懷念。

用殘餘的精力,盛靜霞繼續蔣禮鴻的未竟之業,相繼主持出版了《蔣禮鴻集》,註釋了他倆一生詩詞唱和的《懷任齋詩詞•頻伽室語業》合集。

歲月跋涉中,她總能感受到,他在天堂俯身凝望。

心願已了,2006年,盛靜霞去與蔣禮鴻團聚。依照他們的約定,她的遺體,也做了捐贈。

“明鏡臺前肩並處,笑看恰一雙。”像新婚時寫的那樣,愛,依舊芬芳馥郁,絢麗奪目。