1986年春,臨澤一縣西路軍陵園搜尋紅軍遺骨的工作,在靠近祁連山腳下的梨園口等地緊張地進行著。

梨園口——充滿鼓瑟絃樂之音的美妙地名。它同倪家營、紅石窩山一起被寫進了紅西路軍征戰史中。

《臨澤縣委黨史大事記》中記載:

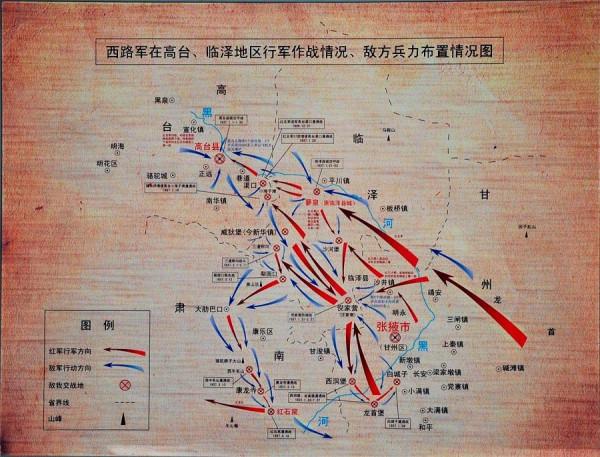

……3月11日,西路軍突圍撤出三道硫溝,星夜兼程,沿山撤往梨園口。12日晨,西路軍撤至梨園口,又遭故圍追堵截,我九軍因擔負掩護,奮力拼搏,殺敵眾多,擊斃馬彪旅團長譚呈祥、馬佔成等。九軍自身傷亡重大,軍政委陳海松、軍政治部宣傳部長黃思彥、25師政委楊朝禮、回民支隊司令馬有明及總部供給部長鄭義齋等眾多同志壯烈棲牲。在梨園河谷,紅三十軍與敵展開拼殺,因敵眾我寡,264團全部喪失,政委黃英祥負重傷,263團傷亡過半。

晚,西路軍餘部3000餘人趁夜撤出梨園口,向南疾進,轉入祁連山中。

徐向前同志在《歷史的回顧》一書中對梨園口阻擊戰,也有一段詳盡的回憶:

……梨園口是入祁連山的口子,三面環山,中間有些民房。部隊趕到這裡,敵騎兵跟蹤而來。祁連山的山頭,一般坡度不大,不像四川的高山,一壁千仞,險不可攀。敵人的戰馬,一個衝鋒就能跑到山頂,上山下山,如履平地。我九軍為掩護三十軍展開,拼命與故爭奪梨園口兩側的山頭。指戰員殺紅了眼,光著膀子,拿著大刀,和敵騎兵肉搏。不到半日,我九軍僅剩的半個團約1000餘人,絕大部分拼光。軍政委陳海松、二十五師政委楊朝禮等一些領導幹部,均壯烈犧牲。嗣後,故傾其全力向我三十軍陣地壓迫。為掩護總部機關和傷病員安全向山裡轉移,三十軍指戰員前赴後繼,頑強與敵搏擊。梨園口內戰馬嘶鳴,白刃交加,血肉橫飛,戰況極為慘烈。當天,我264團全部拼光,263團也大部損失。

12日,我們率西路軍僅剩的3000餘人,邊打邊撤,進入祁連山裡的康隆寺地區。

50年過去,彈指一揮間,梨園河內外,山河依舊。兩側高山起伏,重巖疊嶂,淡紅色的巖壁氣勢森嚴。梨園口的東岸山坡下坐落著梨園堡,東側是寺灣村,南岸是南臺子村等。聽當地人講,清朝順治十五年時,地方官吏為內防“黃番”,外防“邊患”而設定梨園營。及至康熙、雍正以來,都在此駐兵設防,歷史上就是有名的軍事要塞。公元20世紀30年代,正義與邪惡兩股力量又在此撞擊,迸射出的歷史火花,久久不散。

某年秋,一位老將軍來到梨園口。他一臉悲壯之色,揮手喝退隨從,踉踉蹌蹌獨自徘徊在山野間,走走停停,尋尋覓覓。將軍的身影像一具石像在秋風中肅立,很久很久。後來,他突然雙膝落地,面向祁連山,長跪不起……

1982年春,“八一”電影製片廠的領導有遠見,首次把反映西路軍事蹟的革命歷史題材片《祁連山的回聲》,奉獻給當時那場偉大的思想解放運動和廣大人民群眾。這部影片反映的是西路軍婦女獨立團在祁連山掩護大部隊轉移時,戰至全團覆沒的壯烈過程,影片選擇在梨園口實地拍攝。在該片中扮演婦女團團長的演員,是中國婦孺皆知的中央電視臺中光彩照人的女主持人倪萍。她和劇組的夥伴們在梨園口電影拍攝現場,深深地被紅軍女戰士英勇阻敵,失利後寧死不屈,與敵同歸於盡的事蹟所震撼,演員們一個個悲憤異常,感情失控,沉浸在情感的旋渦中難以解脫,以致電影拍攝計劃幾次更改……

有一張照片:照片上。溟溟薄霧,悽悽衰草,一排老少胸佩白花,彎腰鞠躬。這張照片記載的是1990年11月5日,在梨園口上空撒放徐向前元帥骨灰的徐小巖等8位徐帥親屬親臨梨園口戰場憑弔先烈時的情景。徐帥的兒子、兒媳、女兒、孫子們每人將一束花擺放在秋草瑟瑟的黃沙地上,長時間的低首默哀。照片氣氛凝重,十分感人。

有人繪聲繪色地說:每年農曆祭祀亡人日子的夜晚,梨園口內外能看見火光閃閃,人影幢幢,年年如此。某年七月七日夜晚,親眼看見和聽見河谷中有無數四川人說話、叫喊,有隊伍雜亂的腳步聲,還有戰馬低低的嘶叫聲,好像隊伍人很多,繞過南臺子向遠處去了。

那年的那一天,剛從倪家營、三道硫溝突圍而出的西路軍,又被馬匪軍近萬騎兵、步兵、民團緊緊圍困在梨園口一帶的山溝和河谷中,進退不仁序。隆冬的夜晚,風疾天寒,星稀雲重,激戰後剩餘的數千勇士們一個個衣衫檻褸,腹中無食,面色焦黑,舌唇乾裂,他們緊抱著刀槍趴臥在野地裡與敵對峙著。山下的河谷外,是敵人燃起的無數堆大火和無數黑洞洞槍口構成的包圍圈。敵軍正在休整,戰馬正在上料、天亮後一場吏險惡的戰鬥勢不可免。紅軍處境艱險。

突然,山岩間傳出幾個女紅軍的歌聲,寂靜的寒夜中歌聲特別響亮、悠長,拖著長長的顫音,在瀰漫著血膜味的夜空中飄蕩:

祁連山下風雪緊天寒夜暗,

我紅軍兄弟姐妹團結緊莫怕困難,

咱轉戰萬千裡為的是窮苦人有政權,

苦戰三個月糧彈盡無有後援。

可恨馬步芳在此把路絕斷,

我紅軍向西進向東退進退兩難,

梨園口下我與敵最後決戰,

勝利後舉紅旗打通“國標路線”!

啊!該用什麼樣的情感,該用什麼樣的筆墨才能描述和挖掘歌唱者的處境和心情了戰神高懸屠刀的激戰之夜,嘶啞的歌喉又能唱出什麼祥的歌聲?幾分哀怨,幾分蒼涼中卻透射出堅定的崇高理想和必勝的信念!

幾番回味,餘味無盡,使人禁不住熱淚盈眶,不屈的反抗者形象驟然間無比高大,讓人崇敬。

梨園口啊,梨園口,你是一方由鮮血與淚水、歷史與現實、理性與感情構築的聖上,使人魂牽夢繞,肅然起敬。

1986年春,梨園口。

臨澤縣民政局組織的紅軍遺骨調查隊正在這裡的山野中行進。調查隊的成員大都是當地的老農,都是半個世紀前那場戰事的親身經歷者或當事人。當年,紅軍買賣公平、待人和氣、紀律嚴明的形象與馬匪軍的種種暴行對比,使這些老年人對紅軍抱有很深的懷念,他們不善言辭和感情外露,但誠實、淳厚,心底裡明辨是非。他們聽了政府幹部的話後,二話不說,弄幾尺紅布纏繞在腰間,扛上工具,帶上幹部,上山下溝地去找尋紅軍遺骨埋藏地點。

梨園堡村的薛老漢,已經77歲,從祖父輩起居住子此。民國二十五年冬〔即1936年冬),馬匪隊伍圍攻紅軍時,他全家人躲到了村後的高山叢林中,親眼看見馬匪騎兵分成幾路沿著紅山灣和響山口包抄紅軍。紅軍大概已無子彈了,陣地上很少有槍聲,敵人一衝到陣地前,就見紅軍掄著大刀、掄著槍托從戰壕裡跳出來,與敵人肉搏成一團,喊殺聲震天動地的怕人。他至今忘不了可惡的馬匪兵騎著戰馬,衝鋒時捲起的一股股黃塵,掄著馬刀瘋狂地砍殺紅軍的傷員、病號、婦女,山谷中佈滿了敵人粗暴的狂叫和我軍受害人員悽慘的叫聲,不幸落入敵手的紅軍女戰士的叫罵聲……

敵人退去後,村裡的人陸陸續續返家,到處可見屍骨橫陳,腥味嗆人,村裡的年長者把青壯年召集起來,用牛車拉,用木槓抬,掩埋散落在村前村後山溝裡、河谷中的紅軍遇難人員,死人太多了,只能集中掩埋在幾個大坑內。開春後,天氣轉暖時,村民們又分別加蓋了一層厚土。幾十年中,薛老漢在這一帶放牧、耕作,路過時總要看看這些紅軍墳,遇到夏季下完暴雨,他總忘不了帶上一把鐵鍁,給紅軍墳培培土,把那些被雨水沖刷出來的遺骨又埋進土中。這次,政府要把紅軍的遺骨遷移到縣城新修的烈士陵園,隆重安葬。薛老漢十分高興,連夸人民政府:“功德無量!功德無量!”他自告奮勇帶調查組進山,指認了4處紅軍遺骨埋葬地點。經挖掘,準確可靠,除遺骨外,土坑中有紐扣、布片、鐵片剪得五星帽徽等。這些被挖掘清理出來的遺骨殘骸,可明顯看到以頭頸部刀砍傷、上肢斷裂者較多。據分析,這是敵人騎兵衝擊砍殺所致。

在寺灣村,挖掘清理出了紅軍遺骨。

在紫疙瘩山,挖掘清理出了紅軍遺骨。

在三道硫溝,挖掘清理出了紅軍遺骨。

在蓼泉,清理挖掘出了紅軍遺骨。

在倪家營汪家墩南側的紅軍墳地上,汪世金老漢帶領一幫人點燃了紙錢,他口中不知默默地念著什麼。又衝著紅軍墳說:“娃兒們,驚動你們再搬一次家吧。‘四清’那陣子,把你們從野地裡搬到這裡住了20多年。現在,黨和政府又給你們在縣城裡建新屋了,你們住新居去吧。”他親自動手帶著大家,輕輕地鏟去表土,挖去墳丘,再下挖一米,紅軍的遺骨露出來了,白骨一匝匝地與黃土緊緊地擁抱在一起,一具具頭骨上眼眶黑洞洞地望著藍天、白雲和紅日,似乎有點驚愕。

1988年10月1日,臨澤縣城幾十年未見的盛大集會,城鄉的各條道路上,滾滾的人流向縣城東郊匯去。熱烈嗎?人們的表情是嚴肅的。嚴肅嗎?每個人的瞳仁中又分明跳動著欣喜的火花—中國工農紅軍西路軍烈士陵園紀念碑揭幕和紅軍烈士遺骨安葬儀式在共和國39週歲紀念日裡隆重舉行。

中午12時,一個由20多輛汽車組成的車隊,從祁連山麓靜悄悄地滑向縣城。首尾相銜有1公里的車隊,沒有警車開道,沒有喇叭鳴叫,秩序井然,行人避讓。車隊徐徐地向前開進,由南向北進入縣城大街,又輕輕從大街上萬人注目中駛向東門外。每輛車都佩戴白花和黑峰,其中16輛車裝載有十數個紅漆發亮的木箱和紅布口袋,盛裝著1000餘具紅軍遺骨。在曠野中沉睡了半個多世紀的紅軍先烈們,今天回到生前曾戰鬥過的臨澤縣城來了。

世人們,永遠感謝臨澤縣人民吧!他們用自己所能運用的一切進手段為紅軍先烈們築造了這麼令人寬慰的墓室:3米深、花崗石砌襯瀝青防腐、預製蓋板、石欄、護坪、精選的黃土、數不清的花圈、長青的松柏樹,迎候著英靈入內安歇。

下午2時,駐軍某部的12門大炮發出轟鳴,炮聲隆隆,如同50年前那場戰爭中的炮聲一樣在河西走廊南北山體間迴響,激起人無盡的聯想。從成都專程前來的原西路軍老戰士、成都軍區副司令員陳明義將軍,臨澤縣縣委書記甘春芳、縣長王玉林,省民政廳、張掖地委駐軍、青少年、工人、農民代表和定居落戶的老紅軍,共同牽動了紅絲帶,隨著紅綢落下,高大雄偉的臨澤“中國工農紅軍西路軍烈士紀念碑”正式落成。

1000餘具紅軍遺骨在千萬人的注目禮中緩緩葬入公墓寢室之中。這些為人民而先行捐軀的先烈,都是工農的優秀兒女。他們來自大別山中,來自瑞金城下,來自嘉陵江畔,來自大巴山麓,來自秦隴大地。他們為了胸中的理想,英勇無畏地爬過了雪山,涉過了草地,越過了黃河,跨過了戈壁,最後倒在了祁連山下。半個多世紀中,他們承受了風寒、寂寞之苦,承受了被人曲解和遺忘的委屈。今天,歷史恢復了本來的面貌,仁慈的大沙河母親以白己寬厚溫暖的胸懷將他們收攬進自己的懷抱,用自已滾燙的心房去熨燙他們被風寒所侵凌了的肌膚。母親的懷抱永遠是溫暖的,他們將永遠不會再受風寒之苦了。