澎湃新聞記者 範佳來 實習生 李想

2011年,當復旦大學教授侯楊方第一次來到東帕米爾時,就被“冰川之父”慕士塔格和喀拉庫勒湖壯麗的景色所震撼,“當時我心裡就想,帕米爾古稱蔥嶺,是絲綢之路途經的重要之地。我想知道絲路究竟經過哪一座山口、哪一條河谷,很想重走一次,目睹玄奘當年見過的同樣景象,體驗同樣的感受。”

這樣的“重走”歷時八年,透過二十幾次實地考察和大量的文獻研究,侯楊方足跡遍佈帕米爾、南疆、羅布泊、中亞、南亞,對絲綢之路做了世界首次的“精準復原”,用文字、地圖與影象著成新書《重返帕米爾》,呈現給讀者一幅帕米爾絲路的生動畫卷。

為何要精準復原絲綢之路?為何選擇具有較高難度的帕米爾地段進行考察?怎樣在複雜的地理環境中實現路線復原?7月16日下午,上海譯文出版社在外灘12號私行空間舉辦了“對話千年行者,重返歷史現場——《重返帕米爾》新書首發式”。現場,侯楊方與上海文史研究會常務副會長祝君波展開對談。在活動現場,澎湃新聞記者專訪了侯楊方,請他分享了寫作《重返帕米爾》的體會。

真實的玄奘是“優秀的創業者”

澎湃新聞:非常有趣的一點是,在《重返帕米爾》中不僅寫到了你對絲綢之路的考察,也提到了玄奘以及他所不為人知的真實一面,為什麼會花費那麼多筆墨去介紹玄奘這個人物?

侯楊方:因為我在帕米爾精準復原的這段路線就是玄奘回國經過的路線,而單純的自然地理是沒有人文氣息的。我們說“看山是山,看山不是山”,帕米爾雖然很漂亮,但是在自然地理的維度上看,我們看到的不過是雪山鮮花這些東西。所以一定要帶入自己的想象,想想看有什麼樣的主人公行進在這個路上。我們需要一種千年間對話式的情景,需要一個明確真實的人物來承載這種想象。

真實的玄奘是一個個性非常鮮明、非常有意思的一個人。其實我覺得日常生活中你未必會喜歡他。他個性太強烈,處於鄙視鏈特別高階的位置,對很多人都很瞧不上。

我走這條路,主要是根據他在《大唐西域記》中提供的線索,當然這本書以及所有的紙面資料都並不是我們復原所依賴的證據,只是一個線索,所以當然要提到這個人。而且《大唐西域記》是寫給唐太宗的內部報告,他毫不掩飾自己的個性,處處體現對所經各國的鄙視。我們首先了解玄奘這個人,然後真正到帕米爾的時候,在同一個山口、同一棵樹底下,你會想象1000多年前他就這樣過來的,進行跨時空的對話交流,就非常有意思。

澎湃新聞:走完了玄奘所走過的絲綢之路,你現在對他懷有怎樣的感情?

侯楊方:我個人理解的玄奘,可能和很多人理解的不太一樣。比如說玄奘有很多的粉絲,不僅有大眾的粉絲,而且像斯坦因、斯文•赫定、寇松也是他的粉絲,他們這些人有個共同特點。斯坦因、寇松、斯文•赫定都是和玄奘差不多的人,他們都是意志特別頑強的人,並且對自己的智力體力都特別自信。雖然他們不在同一時代,也不是同一國家、同一民族的人,但是他們都在玄奘身上看到了自己。他們行走在帕米爾高原的時候,有充分的代入感。像斯坦因每次走過“不忍嶺”,雖然他誤認為是玄奘經過的地方,但是他都要緬懷自己的“中國保護神”玄奘,這是一種千年的對話。否則一個人走了幾個月,沒有一個精神支柱的話,是非常孤單無聊的。

我對玄奘也有這樣的感覺。我在帕米爾做精準復原,也就是說過了1000多年,我終於知道他究竟是精準地經過哪個地方。斯文•赫定和斯坦因已經很逼近真相,但是他們兩個人分別犯了一個大錯誤。但他倆特別自信滿滿,認為自己絕對沒錯。我在糾正他們錯誤的過程中,就是和玄奘、赫定、斯坦因在對話。

人們往往對玄奘有誤解,《西遊記》中刻畫的“唐僧”根本不是真實的玄奘,他並非溫文爾雅、固執懦弱、是非不分的人。現實中的他愛憎分明、言辭犀利,還是一位率性的美男子,除此之外,他還非常擅長交際、愛聽愛傳播八卦、對傳奇故事有著濃厚的興趣。我很欣賞玄奘這個人,在當今社會他就是一個優秀的創業者,具有創業者的所有優點:精力充沛、智商很高,而且敢於打破常規。他當時完全破壞唐朝法律偷渡西行。

澎湃新聞:聽到你提到,玄奘東歸的道路選擇幾乎是完全正確的,基本沒怎麼繞路。當時沒有導航、GPS這樣的科技手段,這是怎麼做到的?

侯楊方:實際上很簡單,就是走當地人經常走的尋常路。他選擇的路線非常合理。1000多年以後,我們大家會有一個想象,以為玄奘是在探險。絲綢之路是常識之路,絕對不是探險之路,絲路是商貿和政治、軍事之路,相當於現在的國道,他走的都是最好走的路。一路上都有最好走的地形和最好的給養,再加上翻譯和嚮導,甚至途中有驛站匹配。帕米爾高原上的驛站遺址,一直保留到現在。玄奘並不是像我們想象的是個人探險。他唯一一段個人的旅程,就是偷渡瓜州玉門關以後去哈密,這段是一個人前往的,沒人陪他,後來都是隨著一大群人走的。

我們考察的時候,印象最深刻的就是在帕米爾,這一段基本上是無人區、少人區、高海拔地區。現在,當地人夏天會趕牛羊上去放牧,還是走這些路,跟當年玄奘走過的路是沒有任何差別的:雪山河谷依舊。帕米爾特別有意思,它有“山口”這個剛性的約束,且可以翻越的山口是有限的。現在,當地人為什麼不走國道公路呢?國道公路需要繞道一兩百公里,直接徒步或騎馬騎摩托車翻山口過去兩三個小時就到了。所以歷史意義上的絲綢之路已經消失,但地理意義上的絲綢之路一直存在。所以玄奘走的路,就是千百年來當地人一直走的尋常路,絲綢之路利用的是自然地理上當時既有的道路,並不是新開闢的探險之路。

玄奘回來的時候,印度戒日王給他配備了大象,還有嚮導。他跟著商團一起回來,不是一個人,那些人都經常走這些尋常路。他不一定是跟著同一批人從頭走到尾,但是每一段都有相似的同伴。從這個城到那個城,大家都知道尋常的路怎麼走。而且這個路線也很多,不是唯一一條,假定比如說這個路塌方了,發洪水了,我就另外選一條路,比如從石頭城東下蔥嶺的常規路線就有三條。

在路途中,他唯一的“冤枉路“實際也不是冤枉路:他曾經繞道碎葉。為什麼要繞道呢?他要見西突厥的統葉護可汗,尋求西突厥的保護,從地理上來看是“冤枉路”,但實際上對他行走的便利程度提高了很多。

玄奘西去碎葉的路線,資料來源:侯楊方《絲綢之路地理資訊系統》

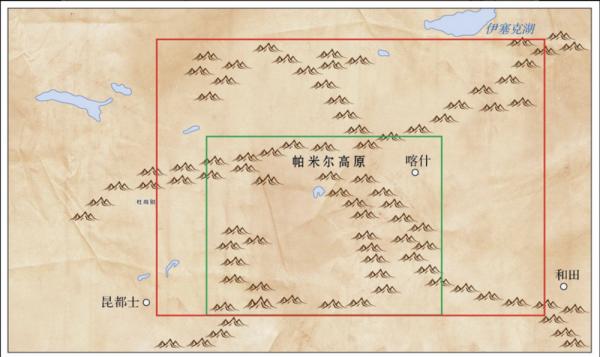

玄奘的蔥嶺(紅框)與現代帕米爾高原(綠框)的範圍示意(均不包括平原)

世界首次“精準復原”絲綢之路

澎湃新聞:從2013年4月起,你策劃主持了一個世紀以來首次對整體帕米爾高原的系列考察,為什麼選擇帕米爾高原地段?除了你個人的愛好之外,你覺得帕米爾高原地段在整個絲綢之路上有著怎樣的重要性?

侯楊方:帕米爾高原地段處於絲綢之路中間,也是國家邊防的重中之重。如果你夏天去喀什,向西邊和南邊望,從直線距離100多公里以外,可以看到巨大的雪牆閃閃發亮,那就是帕米爾高原,它就是我們國家安全的天然屏障,可以提供非常好的保護。

但是與此同時,它也會帶來一些交通上的不便利,但是隨著314國道(喀喇崑崙公路)的擴建和整修,這個問題正在慢慢得到解決。對於純粹的遊客來說,如果想了解絲綢之路,結合自然地理和人文兩個方面,景色最壯觀、最動人、最值得去的就是帕米爾高原。

澎湃新聞:讀者普遍反饋說這本新書的可讀性很強,作為一本對絲綢之路的研究類書籍,你覺得這本書有哪些學術上的突破,是否可以向我們介紹一下?

侯楊方:從精準復原的角度上講,這本書中所完成的精準復原應該是第一次,全世界沒人做過。

我個人認為,在我之前,對絲路復原貢獻最大的就是斯文•赫定、斯坦因和寇松,寇松就是唐頓莊園的原型之一,是英國外相,還做過印度總督。但是他們都讀不了《大唐西域記》的原文,只能讀英文和法文的版本。英文和法文裡面很多翻譯錯誤,尤其是比較細緻的地方。

講一個最簡單的例子:“池西派一大流,池東派一大流。”“派”就是發源的意思。但是他們不知道,只是說附近有條河,這個就很容易導致讀者誤判了。書的譯者是儒蓮這一批十九世紀最重要的東方學家,其實他們是懂中文的,但是不精通,只能似是而非的翻譯,就誤導了這些探險家。所以在紙面資料的線索方面,他們因為語言障礙,沒能完全準確掌握《大唐西域記》的真實線索,這是他們的很大的一個侷限。另一個是現代的技術優勢,現今的科技時代給我們提供了很多幫助,比如有越野車、GPS等等,所以我的效率和準確度會比他高很多,紙面資料也更加精準,比如我有大量的美蘇軍事地圖。補充一點,由於客觀條件限制,本書無法配備精準的地形圖,但讀者可以配合我製作的網站《絲綢之路地理資訊系統》閱讀。

即使單純在紙面到紙面的研究方面,也有一個貢獻:即學術史的梳理。我把歐洲最早的關於玄奘的論文全部看了一遍,包括德語版和法語版的。你能想象嗎?1836年歐洲人就在做這方面的研究了,但當時他們也就是在紙面上猜想,沒到過實地去考察,但是正因為有19世紀早期開始的這些研究,才有了之後斯文•赫定等人的實地探險。

為什麼歐洲人執著於探索異域?因為當時整個中亞,尤其是帕米爾地區,在地圖上是一片空白,沒人來過,也沒有測繪。所以他們是從探險的角度,還有從軍事和政治的角度(英國俄國當時在爭霸中亞)不斷開始探險。我將有關絲路的重要學術史都梳理了一遍,從1836年法國人、德國人首次著手研究以後的全部觀點,在研究過程中都有引用。在此之前,我覺得中國學者在這方面的研究確實是有所欠缺,包括季羨林等人校注的《大唐西域記》,對很多19世紀西方學者的研究成果都沒有用到。

澎湃新聞:為什麼之前中國學者在這方面的學術研究上比較薄弱,是因為之前條件還不夠嗎?

侯楊方:我覺得是因為條件的關係。比如說1836年歐洲學者的論文,現在我們在國外的線上國家圖書館裡面都能找到,已經沒有版權限制了。以及儒蓮、比爾的那些英譯本、法譯本都能在網路上看得到。當時的我們的圖書館是不可能有這些文獻的。

現在的網路發展確實很快,把這些全部變成共享的了。所以這些文獻我們都可以閱讀。那個時候也沒有條件去實地探險。英國人、俄國人、德國人都是19世紀下半期以後才逐漸派探險隊來到帕米爾高原,那時候已經是1860年代了。

澎湃新聞:這兩年迎來了關於絲綢之路的研究熱潮,關於絲綢之路的書也出得特別多,很好奇在你看來這樣的熱潮當中是不是也有一些普遍的問題?

侯楊方:普遍問題就是很多人都沒有實地考察,只是在書齋裡想象,從文字中推演。越是資訊時代,想獲取真資訊的困難度越高;而且越是資訊時代,想象力越貧乏,獲取真相的成本就越來越高,因為人們的頭腦中被塞滿了垃圾資訊。從傳統的歷史學或者是文獻考證方面,做的比較好的絲路研究確實也有,但是基本上都停留在對文物與文書的解讀,和真實路線沒關係。

這些研究最多講路線從阿克蘇到喀什,這是很模糊的表述,還停留在正史《地理志》的水平。這一路上是什麼情況?幾百公里的路線怎麼畫、怎麼走?沒人知道的。或者就是一個個地點的研究,但是一個個古城和遺址之間是怎麼連在一塊的?它沒有解釋。我還是喜歡研究地理和路線,找到路線比找到一個個遺址點要困難多了,它是個連續性的變數,中間不能有缺環的,你必須要自己真正走過、走通。當然,這樣的熱潮也是迎合了都市人對“異域”的興趣,把握住一個現代人的消費心理,叫異域的想象。內地人對西北的想象可能是大漠黃沙、浪漫古城。其實根本不是這麼回事,這是違背常識的,作為一條商路,絲綢之路不可能在氣候惡劣的沙漠裡。所以就從這一點就能看出來,資訊製造越來越繁榮,但是想象力越來越貧乏,因為得到真正的原創、有質量的資訊正變得越來越困難。因此希望這本書能找開讀者的想象力邊界。

責任編輯:陳詩懷

校對:丁曉