我和席桑、採金隊老鄭拉著一皮卡車的補給,前往阿其克庫勒湖救援,正行駛時,席桑突然大喊讓我停車。

下車後,我車前車後轉了一圈,沒有發現什麼異常,貨物捆綁的好好的,環視四周,遠處是雪山,近處是戈壁,兩隻藏野驢在山腳下吃草,不知為何,今天蔫蔫的,沒有了與我們賽跑的意思。

我問席桑:

“你小子是受刺激了還是癲癇症發作了?”

席桑沒說話,而是指了指身後,又指了指前方。我這才發現,自己不知何時竟離開了原來的老轍印,駛進了眼前這段半荒漠半戈壁的地方。

席桑說:

“牛哥,你剛才開車看見那兩隻岩羊了嗎?”

我說:

“見了,也沒什麼稀奇啊,從車子前面跑過去了。”

席桑指了指皮卡正前方的位置,又說:

“我看得很清楚,它們明明是直行的,到了那裡,為啥紛紛繞開了呢?”

我聽了他的話,覺得有道理,向後擺了一下手,示意他們兩個先別動,自己準備上前去看看什麼情況。

突然,一頭笨頭笨腦的棕熊從右側跑了過來,或許從來沒有見過兩條腿的人以及四個輪子的車子,既害怕又慌張,“嗷”的一聲叫喚,慌不擇路的朝席桑指的位置跑了過去。

這時,讓人無比恐懼的事情發生了。正在奔跑的棕熊像是被地下伸出的一雙手給猛的拉住了,動彈不得,急得它嗷嗷亂叫,兩隻前掌胡亂的揮舞,可是,越掙扎陷得越深,不一會兒,就消失不見了,大地之上恢復了平靜,好像什麼事兒也沒有發生過。

“流沙,吃人的流沙”,老鄭驚恐的說,“後退,後退,千萬別往前走了。”

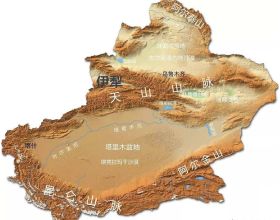

在阿爾金山無人區,雪災、風暴雖然肆虐,但是它們都把坎設在明處,最可怕的是流沙和沼澤,那可是實實在在使陰招、下暗套的,不知有多少探險者被它吞噬進腹中。

阿塔提罕河檢查站的艾力大哥說過,流沙也算是沼澤的一種,由於沼澤的表面有沙子,無人區中又常年的寒冷,導致流沙上面沒有生長植物。所以,不是特別用心,一般的動物或者人類都很難察覺。如果踩上去或者車子壓上去,在流沙強大的吸引力下,肯定是吹燈拔蠟踹鍋臺,徹底玩完了!

今天席桑這貨算是火線立功了。我們都有種劫後重生的感覺,不過也真可憐那頭棕熊了,一條生命,說沒就沒了。

繞過流沙,又走了五六公里,車子左側一二百米處,兩隻狼正在撕扯一頭犛牛的屍體,它們看見車子過來了,丟棄嘴邊的食物,躲到了一邊,既不遠遁也不近前。

老鄭指著那顆碩大的牛頭說:

“這麼大的野犛牛頭扔在這裡,確實是可惜了,如果在格爾木,怎麼也值萬把塊錢呢!”

席桑貪心又起,說:

“真的這麼值錢,牛哥,停下車,讓我把它弄上了吧。”

我集中精力開車,隨意瞟了一眼,說:

“你小子記吃不記打,啥事兒都忘了,上個月公司老李的姐夫,就是禿頂的那個,在小盤山下撿了一個骷髏化的牛頭,藏進小車裡,”

席桑心有不甘的扭頭看著消失在身後的野犛牛頭,接過話茬說:

“知道,知道,禿頂雖然躲過了檢查站,卻不防早已經被保護區的監控盯上,前腳回到開發區,後腳就被縣裡的公安帶走了,罰了五千大洋,牛頭沒收。”

路越來越難走,小小的皮卡車在浩瀚無際的沙海戈壁之中艱難的跋涉,隨便一排巨浪襲來,就能把它打的粉身碎骨。藍天白雲、雪山河谷早已經沒有了詩意。

我們時而在覆蓋著鹽鹼硬殼的地上狂奔一陣兒,時而又一頭扎進將近半米多深的虛土裡,輪胎瘋狂的刨著地面,灰頭土臉的出來;有時面對款款而流的冰河,不敢有絲毫的猶豫,加大馬力拼命的衝過去,輪胎飛濺起兩道水簾。

經過一道平坦的河床之後,我和席桑換了班,老鄭坐到副駕駛位置,我蜷縮在後排,前路漫漫,自己得休息一下,還得應付以後的路程。也許是一路奔波真的是太累了,雖然車子顛簸的挺厲害,還是在席桑和老鄭的聊天中慢慢睡著了。

不知道過了多長時間,迷迷糊糊之中,傳來一陣低低的喊聲:

“牛師傅,牛師傅”

我從後座支起身子,擦了擦發澀的眼睛,看看車窗外,天已經黑了,席桑還在開車,嘴裡嘟嘟囔囔唱著只有自己能聽懂的外星人歌曲。

老鄭從前座向後探過身子,臉上一副焦灼的神色,不安的說:

“牛師傅,我感覺這條路有點不對,來的時候沒有明明沒有進過山啊!”

我喊了一聲停下,跳下車,夜色昏暗,朦朦朧朧之下什麼也看不清楚,只是憑藉感覺前方以及身體兩側都是大山,只有皮卡車射出的兩道光柱。

用藉著光亮看了一下路面,老車轍,硬硬的,特別窄,應該是很久之前越野或者皮卡之類的小車碾壓出來的。

席桑和老鄭去正前方探探路,讓我在車旁等他們,不大一會兒,就消失在夜幕下。我舉起手電,四下照了照,黑暗張著血盆大口把光線吞噬的一乾二淨,根本察覺不到什麼。

突然,在他們兩個人消失的方向,有一團很小的光點出現,還在一上一下的晃動,像是在划著圈圈讓我過去。

我跟著光點向前走著,走了好一會兒,卻始終接近不了,我快它也快,我慢它也慢,好像故意與我保持距離,引誘我走向某個地方。

我的後背一涼,汗毛聳起,心想不對啊,如果是席桑在搞惡作劇,老鄭早就不願意了,因為送給養的事兒特別的急,阿其克庫勒湖邊十幾個人,沒吃沒喝還在等著呢。

剛想轉過身子回去,忽然聽到“吱扭“一下,像是推門的聲音,在萬籟俱寂的夜裡特別的刺耳,我雖然有些害怕,還是不由自主的舉起手電照了過去。

雪亮的光柱下,竟然是一排藍色的鐵皮房子,與我們在開發區住的宿舍一樣,不過這裡也太他孃的恐怖了,有的房子像是緊鎖的,有的卻是敞開著,還有一個竟然半虛半掩,好像誰剛剛進去一樣。

鐵皮房子外面扔著許多亂七八糟的垃圾,有泡麵袋子、飲料瓶,沒有燃盡黑乎乎的炭塊,看樣子是廢棄許多年了。我撞起膽子尋著剛才發出聲音走了過去。

第一間屋子的門鎖著,鐵鎖鏽跡斑斑,看那腐朽的顏色,沒有七八年不會成這個樣子。

第二間的門敞開著,我用手電照了照,空空如也,不過,我撤出身子的時候,覺得太那個乾淨了,就像誰剛剛打掃過一樣。

此時,月亮鬼鬼祟祟的躲進一片濃厚的黑雲裡面,

一陣陣刺骨的寒風“嗚嗚”哭著,從我的身邊跑過,推搡著第三間的屋門,“乒乒乓乓”的響了好幾下。

我嚥了一口唾沫,按耐住砰砰直跳的心,手微微顫抖著,輕輕推開了屋門。燈光下,裡面的陳設極其簡單,一張床,一隻桌子,床上的被褥疊得整整齊齊,彷彿屋子的主人剛剛起床離開。不過,從床上厚厚的一層蕖灰來看,幾年之內應該沒有人住過。

我向前走了兩步,手電的燈光照在桌子上,同樣也有厚厚的一層塵土,不過,桌子上還放了一塊石頭一樣的東西,手電的燈光貼上去,晶瑩剔透,絕對是一塊極難見到的和田玉。

玉石下面還壓著一張紙條,紙條下面是一封信,字條上的字跡被蕖灰掩蓋,模糊不清,我拿小心翼翼的挪開玉石,拿起紙條,輕輕吹了一下塵土,露出上面寫著的幾個字“玉贈送信人”

我正拿著紙條發呆,一陣寒風颳過,一個陰森森的聲音,從身後傳來:

“你--是--誰?”

……

後語:

東漢鄭玄在《周易鄭氏注》中,對玄異之事做出解釋:

精氣為物,遊魂為變,是故知鬼神之情狀與天地相似,故不違。遊魂謂之鬼,物終所歸,精氣謂之神,物生所信也。

近期推出《阿爾金山拉礦人》之十八 遠征阿其克庫勒湖下集