如今,中國天文正努力向前,走上世界舞臺 | 圖源:pixabay.com

導 讀

“遂古之初,誰傳道之?”,中國先民對於宇宙的好奇與探索古已有之,中國天文也曾有過輝煌燦爛的歷史,擁有世界上最完美的彗星以及超新星記錄。四百多年前,隨著望遠鏡的誕生,中國天文、科技反而逐漸落後於人,令人痛心遺憾。如今,隨著一代代天文人的努力,中國天文正努力向前,走上世界舞臺。

天體很遠,而天文很近。對於大多數天文學家來說,探索宇宙不僅僅是一份工作,更源於人類對於宇宙超脫世俗和浩瀚無垠的熱愛。今天,我們重新刊發清華大學天文系教授毛淑德的評論文章,談談天文學術圈的軼事雜談,以饗讀者。文章首發於2017年7月18日《知識分子》微信公眾號。

撰文 | 毛淑德

責編 | 鄭曉晨

● ● ●

空氣,看不見,摸不著,卻關乎存亡。

學術氣氛,對一個一流的研究所來說,從某種意義上講,就如同空氣之於人類的重要性一樣。但學術氣氛這一科研要素,卻很難定量評估,不如基金專案和發表論文的多寡那麼直觀、定量可比,往往不得重視。

圖1 普林斯頓大學天體物理系 Peyton Hall:典雅的兩層建築(地上和地下各一層)。這裡有我敬仰的教授和四年的美好回憶,攝於2015年7月17號。

這些年來,我訪問過眾多國內外研究所、天文機構,可以很明顯的感覺到兩種截然不同的狀態,有些研究所內門庭緊閉,大家互不交流往來,沉悶感油然而生,有些則不然。

拿我曾多次訪問的英國劍橋大學天文研究所為例,該所在國際上享有很高的聲譽,第一任所長是工作比肩諾貝爾獎的 Fred Hoyle 教授 [1]。天文所每天上、下午各有一次茶歇,大家自發地聚集在一個開放空間進行學術討論,其中不乏皇家學會會員 [2],那種沸沸揚揚的討論場面足以震撼每一位訪客,濃郁的學術氣氛撲面而來。

我的母校普林斯頓大學天體物理系也是一個學術氣氛相當濃厚的地方。1988-1992年,我在那裡攻讀博士學位,當時博士還是四年學制(現已改為五年)。彼時,系裡不過只有15名教授,與學生總數相當。四年下來,每位教授平均指導一名學生。研究生前兩年主修基礎課,課程倒是不多,不過五門(恆星物理、星際間界質、星系動力學、高能天體物理、河外天文學/宇宙學)。

除此之外,每名研究生每年還需要準備兩次前沿報告,分別關於理論天體物理和觀測天文學。其餘時間,學生們每學期將在不同導師的指導下開展研究,完成相應課題並發表。如此兩年下來,學生們往往能夠深入瞭解天文學各領域知識和進展,明確自己的興趣與特長,從而選定合適的博士論文題目,最終完成自己的博士學業。

與英國劍橋大學天文研究所一樣,普林斯頓天體物理系裡每天下午三點也有個茶歇,少不了眾多教授和學生的參與,大家習慣於一邊愜意地喝茶,一邊嚴謹地討論科學問題。

這些年過去,很多事很多人漸漸在腦海中淡去,唯有茶歇時的某些討論仍令我記憶猶新,比如某次關於1987A超新星的討論。當時,有人聲稱1987A超新星產生了一個週期為半秒的脈衝星訊號 [3],但理論上講,轉速如此快的脈衝星不應或很難存在,因為巨大的離心力會將中子星撕地粉碎(見附錄)。

大家對發表的觀測結果很是困惑,茶歇時議論紛紛,系主任 Jerry Ostriker 教授也加入了討論,面對大家的問詢,他想也沒想地回道:“應該是噪音,” 他頓了頓,又補充道,“如果不是噪音,我還有三個理論解釋”。有意思的是,這個所謂的 “半秒脈衝星訊號”,最終被證明確實是假的。

後來,Jerry在一次喝茶時調侃,稱自己在《自然》雜誌上發表的所有文章也都是有錯誤的,因為《自然》雜誌往往過於追求新聞效應而缺乏足夠考證,並不能盲信。喝茶時能聽到教授們對那些尚無定論的課題展開激烈討論,這一過程往往比上課還要獲益良多。

圖2 普林斯頓幽靜的研究生宿舍(graduate college,筆者攝於2017年7月)

提及 Jerry Ostriker 教授,他的思維敏捷、能言善辯(有人說是詭辯)在天文圈裡是出了名的。我曾擔任過他半年的研究助理,不時找他討論,往往進門前堅信他的錯漏,出來時卻已被他說服。如此反覆,最終常常難以達成共識(不過,後來的觀測表明,由他提出的 “BL Lac天體是由於微引力透鏡效應造成的” 這一理論確實不對)。

猶記得第一次見到 Jerry Ostriker 教授,是在1988年的一個秋天,我懷著忐忑不安的心情拜訪他,希望可以在他的指導下開展一些課題研究。他問我:“你想做什麼?”,“量子宇宙學。” 我答道。他愣了足足半分鐘才道:“這個比較難,除了這個,你可以在我的一百多篇文章中任意挑選一個題目”。我研讀了半年文獻後,選擇了一個有關微波背景輻射的課題。

時值天文學家透過火箭實驗發現,微波背景輻射的能譜偏離黑體輻射(見圖3左),而 Jerry Ostriker 教授恰巧有個理論可以解釋這一偏離,於是他建議我計算一下。可惜,當時我初到美國,迷上了計算機,在課題上花的時間寥寥,進展緩慢。更不幸的是,這個課題尚未完成,就在1990年被 COBE衛星發現之前的觀測結果是錯誤的,微波背景輻射能譜明明是完美的普朗克黑體譜(見圖3右)。

這次並不成功的合作,有部分原因可歸於科學的不可預見性,但卻令我深以為憾。直到2004年,我以及另外兩名天文學家終於和他一起合作完成了一篇關於引力透鏡和暗物質子結構的文章,總算是了了遺憾,達成了與他合作的心願!

圖3 左)Matsumoto et al. (1988)用火箭觀測到的微波背景輻射能譜。其中黑點2,3明顯偏離溫度為2.74K(攝氏零下270.26度)的黑體輻射譜。右)COBE 衛星觀測到的能譜是完美的普朗克黑體曲線;黑點為資料點,紅線為普朗克曲線。

除了 Jerry Ostriker 教授,系裡的其他教授也都是天文界的翹楚,包括我的導師,Bohdan Paczynski 教授(我已另有撰文紀念他 [4])、James Gunn 教授、Richard Gott 等。其中,James Gunn 教授是天文界唯一一位能夠同時兼顧理論、觀測和儀器製造的全能科學家。據我所知,在儀器製造方面,他曾參與設計了Palomar天文臺的雙色光譜儀和哈勃望遠鏡上的儀器(WFPC),也正是他所製造的五色相機保證了SLOAN數字巡天計劃能在2000年順利開展。

目前,基於SLOAN數字巡天計劃的文章、引文成千上萬,這一計劃也成為天文史上最成功的巡天計劃,將在幾十年內對天文學領域產生極其深遠的影響。另一位教授 Richard Gott 對 James Gunn 教授的評價非常貼切, “如若末日降臨,世間只剩Gunn教授一名天文學家,他也能恢復重建整個天文學。”

James Gunn 教授的夫人 Jill Knapp 也是系裡的教授,且在觀測方面頗有建樹。我申請普林斯頓研究生時,她恰好負責系裡的招生,曾警告我美國官僚主義的嚴重,早早地打破了我的美好幻想。他們夫妻伉儷情深,幾乎每天都同時上、下班,有一次還見他們肩並肩坐在系所樓前的石階上,仰望星空,真是無盡的浪漫!

Richard Gott 也是一位頗具傳奇色彩的教授。他非常健談,且能暢聊數個小時不休,這一點曾讓許多學生很是無奈。所以,如若必須見他,大家都會選擇即將下班的時間點,或者提前和其他學生約好,定點 ‘馳援’。他是相對論和宇宙大尺度結構領域的專家,我曾有幸和他一起合作完成了一篇關於宇宙拓撲結構的論文。也正是他,與北大的李立新教授聯合發現了利用宇宙弦或可實現時空穿越。

有人玩笑說,時空穿越對其他人來講或許不可能,但Gott 不同,他是萬能的上帝(Gott原為德文,有 “上帝” 之意)。有一次,辦公樓前的一棵樹被閃電擊中而攔腰折斷,大家調侃道:“這大概是來自上帝的警告,因為我們弄錯了宇宙學。”

普林斯頓天體物理系除了這些聲名赫赫的教授外,每週三還會邀請一位國際知名學者前來做學術報告(colloquium),這是拓寬知識面的寶貴機會,幾乎每個教授和學生都會自發參加。高年級學長甚至曾告誡我,一定要去參加學術報告,哪怕在那裡睡覺。

實際上,曾被費曼在書中多次提及的天體物理系第一任系主任——大名鼎鼎的 Henry Russell 教授,他就是逢報告必睡的典型 [5]。這一優良傳統顯然得到了很好的傳承,據我博士生期間觀察,當時的系主任 Jerry Ostriker 教授聽報告時也幾乎場場入睡,不過令人拍案稱奇的是,報告一結束,他便能立馬醒來提問,且問題往往犀利而正中要害。

圖4 普林斯頓Nassau街上的Hoagie Haven 小店 | 圖源:twitter.com/hoagiehaven

學術報告之外,物理系的學生們常邀請報告人共進午餐(Wednesday Lunch,Wunch),餐點通常是採購於普林斯頓人盡皆知的小餐館Hoagie Haven [6] 中的三明治。大家不遺餘力地利用午餐時間,一方面向報告人宣傳自己的工作,一方面打聽物理系之外的訊息。這樣的餐會,我參加過多次,其中印象最深的是 S.Chardrasekhar,James Binney 和 Peter Goldreich 三位教授。

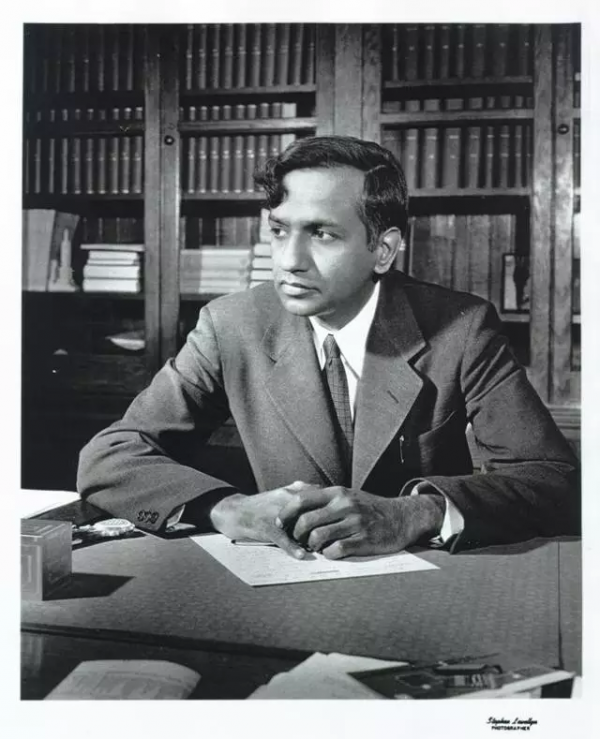

圖5 Subrahmanyan Chandrasekhar 教授 (1910.10.19-1995.8.21)| 圖源:芝加哥大學

Chandrasekhar教授供職於芝加哥大學,他是 Jerry Ostriker 教授的導師,曾因發現白矮星的質量上限而獲得1983年的諾貝爾物理學獎。據說,他授課時,曾創造了班內所有成員(李政道和楊振寧,包括他自己)都獲得諾貝爾獎的 “奇蹟” [7]。他一生涉獵極廣 [8],且工作方式奇特:某一時期只專注於一個領域的工作,解決問題發表專著後,進入下一個領域,並從此再不涉足上一個領域。

某次,Chandrasekhar教授前往普林斯頓高等研究院訪問期間,兩位印度研究生費了九牛二虎之力將他請來參加我們的午餐會,大家都非常激動。按照慣例,大家依次介紹自己的工作,期待他的評價,結果他僅說了一句 “你們做的東西我都不清楚”,便開始重點描述他自己手頭的工作,當時他正在研究牛頓的《自然哲學的數學原理》, 對牛頓推崇備至 [9]。不得不說,他的言行中處處透露出一名學者的清高與孤傲,給我留下了極深的印象,他的一句話讓我牢記至今—— 科學追求,永無止境(the endless pursuit of science)。

圖6 牛津大學James Binney 教授 | 筆者攝於2017年3月30日

另一位來自加州理工學院的 Peter Goldreich 教授也對我影響深遠,他曾在行星形成、動力學以及脈衝星原理等方面都做出了傑出的貢獻。午餐會時,他坦率地提及,科研往往會碰壁(run into a brick wall),碰壁時也無需洩氣,不過是換一個課題或改變一下研究方式,僅此而已。此後幾十年漫漫科研路,我每每碰到困難時,不時憶起他的話,方能保持初心堅持至今。

我們的午餐會也曾邀請過牛津大學的 James Binney 教授,他撰寫的《星系天文學》和《星系動力學》頗為流行,天文界幾乎人手一冊。James Binney教授知識面極廣,午餐會時能夠對每一個學生的工作做出詳細評點。

後來,我應邀前往牛津去參加一位博士生的畢業答辯,再次與 James Binney 教授相遇。英國的博士畢業答辯(viva)委員會通常由一個校外考官和一個校內考官組成。答辯前,由每個教授各自撰寫評語。答辯時,學生可以在5-10分鐘內做一個簡短的工作總結,重點是提問環節,教授可就論文中的任何內容提問,時間不限,(往往)問到學生答不出來為止。答辯結束後,兩位教授將一起撰寫答辯和綜合評語。

在英國,參加一位學生的博士論文答辯,從論文研讀到評語撰寫,往往需要花費很長的時間,報酬卻很少,大約150英鎊左右。相比而言,國內的答辯往往流於形式。但即便如此,還是有不少教授反映,英國的博士文憑含金量正在逐年下降。當時,我擔任那位博士生的校外考官,而 James Binney 教授恰好是那場博士答辯的校內考官。

答辯時還發生了一個小插曲,當時我們正聊得高興,他突然一拍腦袋,“糟了,我忘了穿學位袍(academic gown)”,立馬帶著我大步流星地前往他的Merton學院去取學位袍,總算是保證了答辯的合規有效。答辯時,他精力充沛,不停發問,三個小時後仍沒有任何停止的跡象,我最後不得不打斷他,算是解救了那位答辯的學生——Vaslily Belokurov,現已成為劍橋大學教授。

2017年3月末,James Binney 教授作為中科院的國際傑出學者,應邀訪問了國內多所大學及研究機構。在受邀在清華大學作報告時,快到報告時間,才見他自遠處大步流星的走來,與三十年前匆忙取學位袍的他殊無二致。

前些年,我在加州理工學院偶遇了 Jill Knapp 教授,她對我說,“討論才是我們天文學家必須要做的事情(all we astronomers do is talk)”,令我頗為觸動,畢竟,我們這些天文人都不是急功近利的商人,平生所願不過是能留下一些可傳於世,可表於書的工作,周圍良好的學術氣氛,專業互補的討論至關重要。

但願不久的未來,大多數天文研究院所、機構都能敞開大門,以開放的胸襟讓每一位訪客都能感受到其由內而外散發出的濃郁學術氣氛,雖然,這本應是一個科研單位永葆活力的根本,卻也正是躋身世界一流的關鍵之所在!

附 錄

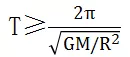

讓我們考慮一個恆星(見圖),其質量為M, 半徑為R,轉動角頻率為ω。在旋轉座標系下,處於恆星表面的粒子上將受到兩個力:萬有引力和離心力。為了保證脈衝星不被撕碎,則萬有引力(F)必須大於離心力(F’):F=mGM/R2 ≥ F’=mω2R , ω=2π/T ,其中T為週期。據此,我們可得出 :

對於一個脈衝星,M≈1.4太陽質量=2.8*1030kg,R≈10km,則T≥1ms。除非質量很大,或半徑很小 (這需要比較特殊的狀態方程),旋轉週期很難小於1毫秒。

參考文獻:

1.http://en.wikipedia.org/wiki/B2FH_paper

2.Martin Rees (皇家學會前會長), Richard Ellis, Max Pettini, Andy Fabian, Robert Kennicutt 和 Donald Lynden-Bell.

3.Murdin, P. 1990, Nature, 347, 511.

www.nature.com/nature/journal/v347/n6293/pdf/347511a0.pdf

4.賽先生天文,“Bohdan Paczynski教授去世十週年祭”,毛淑德

5.“If Professor Russell falls asleep -- and he will undoubtedly fall asleep -- it doesn't mean that the seminar is bad; …” 摘自費曼 “Surely, you are Joking, Mr. Feynman”

6.http://www.hoagiehaven.com

7.後來發現這是個誤傳,其實另一位著名天天物理學家,Donald Osterbrock 其實也在班上。

8.詳見 http://en.wikipedia.org/wiki/Subrahmanyan_Chandrasekhar;他的研究領域涉及:恆星結構,星系動力學,輻射轉移,等離子體物理,流體和磁流體不穩定性,橢球體的平衡態(ellipsoidal figures of equilibrium),黑洞的數學理論,還有下面提到的對牛頓的研究。

9.S. Chandrasekhar, “Newton's Principia for the Common Reader”

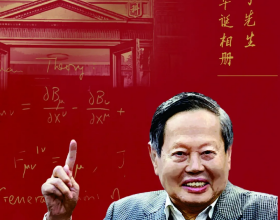

毛淑德

《知識分子》總編

毛淑德,教授,博士生導師,《知識分子》總編。1987年考取由李政道先生主持的CUSPEA專案,次年赴美,1992年獲普林斯頓大學天體物理系博士學位,博士後期間供職於哈佛-史密松天體物理中心、馬普天體物理所;2000年前往英國曼徹斯特大學,2006年升任教授。2010年回國。現為清華大學天文系主任,主要研究方向為星系動力學、系外行星搜尋、引力透鏡以及暗物質研究。