金子光晴(Kaneko Mitsuharu,1895—1975),跨越明治、大正、昭和三個時代的詩人,還是一位卓然有成的日本畫家,而後一點,卻鮮為人知。當初,甚至連曾有過交遊的郁達夫都不知道。在自傳《詩人》中,光晴曾寫過,在一次宴會上,郁達夫問光晴:“金子先生到底是寫詩的呢,還是畫畫的?”不等光晴自己回答,在一旁的魯迅便搶先說道:“詩在寫,畫兒也在畫。”

光晴幼時曾師事有“明治廣重”之稱的大畫家、“最後的浮世繪師”小林清親。戰後,光晴曾在《藝術新潮》雜誌(1955年1月號)撰寫《清親的事》,深情回憶恩師。光晴自幼好塗鴉,家中的牆上佈滿了用指甲刻畫的“作品”。周圍人都覺得這孩子長大必成畫家,以至於父母也感到某種教育責任,卻苦於完全不懂藝術,無從著手。一位時常出入光晴家的古董商佐佐木常右衛門(即小說家佐佐木茂索之父)剛好認識小林清親,遂建議光晴父母,讓孩子跟清親學畫,並親自領著光晴去拜見清親。彼時光晴十三歲。

光晴常聽佐佐木老人說,清親的手掌足有一尺大,其狀如扇。少年聽得神魂顛倒,特想親眼見識一下。拜見清親時,繪師就坐在眼前,卻始終不伸手。終於沒憋住,少年怯生生地問了句“所謂一尺,是鯨尺(和裁店所用的鯨魚須制尺子,1鯨尺=38公分),還是曲尺(1曲尺≈30.303公分)呢”,結果捱了一通訓。不過最後,清親還是取出一幅花仙紙,鋪在炬燵(日式小桌几)上,然後默默地用手掌撫平摺痕。光晴目不轉睛地盯住那雙手:

畫筆翩然翻舞,以略筆畫出狐狸的臉和烏龜的腦袋,便不再動了。這到底是讓我臨摹的摹本呢,還是說畫兒就是這樣畫,給我做示範呢?先生的意圖不可測,我呆呆地望著他的臉。

如此,少年光晴與老繪師之間雖然有過一些“以心傳心”式的溝通,卻未能持續。光晴說:“我作為弟子還是太小了,而先生作為老師又太老了。”不過,清親畢竟是大師,氣場超強,短暫的親炙,在光晴的心中留下了深深的印象。

1895年(明治二十八年),光晴出生於愛知縣海東郡越治村,原名大鹿安和。兩歲時,過繼給著名建築商清水組的名古屋負責人金子莊太郎家做養子,更名為金子光晴。中學時便展露畫才,入清親門下前,因養父工作的關係在京都生活時,曾跟隨一位名叫百圭的四條派窮畫家學畫。但幼時的光晴顯然志不在丹青,更傾向文學。不到四年間,輾轉早稻田、東京美術學校和慶應三所學府,均遭除名,到底未能拿到任何文憑。二十一歲時,養父病故,二十萬元遺產與養母折半平分,僅數年便揮霍一空。二十四歲時,赴歐洲遊歷,出版第一部詩集《金龜子》(『こがね蟲』),一舉成名,兩年後回國。

1924年,光晴與女詩人森三千代結婚,時年二十九歲。1928年(昭和元年)底,夫婦把兒子留在國內,去了上海。這次旅行的背景,其實是由於妻子三千代的出軌。作為夫妻二人商定的解決方案,打算暫離日本一段時間,以拉開距離,讓三千代對不倫之戀做“冷處理”。如順利的話,再一起赴歐。二人隨身攜帶了七封介紹信,包括谷崎潤一郎、田漢、郭沫若、謝六逸、歐陽予倩、內山完造等,可到了上海,倆人身上僅剩五塊六毛錢。為籌措生活費和赴歐的川資,光晴拾起了久違的畫筆,開始畫豔本。承蒙內山完造的襄助,準備辦個展。

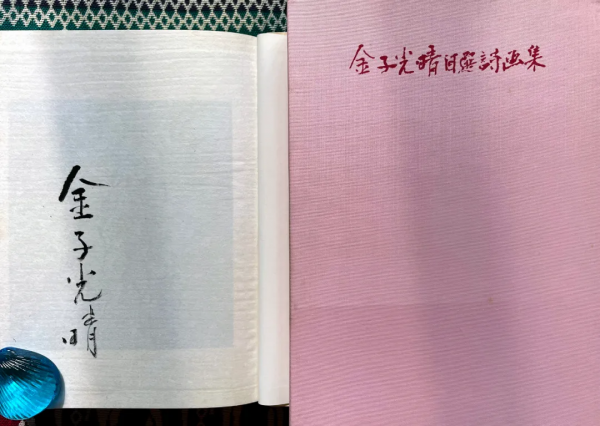

筆者收藏的《金子光晴自選詩畫集》(限定200部中之第197部),五月書房昭和49年4月版

一天,光晴偶然從友人處得到一支中國產狼毫筆。一用之下,發覺遠比一般的毛筆吐墨勻致,表現自如,纖毫畢現,光晴愛用不已。惟其是詩人出身的“業餘”畫家,他對自己的作品有相當客觀的自我評價:“跟清親的風景畫相比,風格有所變化。倒更接近北齋的畫,類似於那種古風的歐洲趣味浮世繪,與在薄薄的花仙紙上用水彩顏料畫的一般趣味性作品相去甚遠。”在我看來,光晴到底有師承自清親和四條派的童子功,從技法上說其實就是浮世繪肉筆畫,是融入了北齋式奇詭想象的新廣重風都會浮世繪,但風格更現代,且有種異國情調。其筆下的魔都風景繪,既有浮世繪春畫的自由奔放,又不失“東方巴黎”的洋範兒,與同一時期另一位西洋畫家——奧地利猶太畫家希夫(Friedrich Schiff,1908—1968)的舊上海風情畫,不無內在相通之處。

應該說,金子夫婦在上海的生活頗快活。光晴忘情地寫生、創作,四處流連。連內山完造都說:“邦人來滬有如過江之鯽,可從來沒有一個人像金子先生那樣,會走遍城市的角角落落。”三千代則恢復了詩人的狀態,與中國作家頻密交遊,如魯迅、郁達夫、白薇等。在日常的忙碌中,心病漸次平復。夫婦二人這段羈旅歲月,在《魯迅日記》中多有記載,也成了後人研究金子光晴的重要資料。如1929年1月26日,魯迅在日記中綴筆:

曇。午達夫招飲於陶樂春,與廣平同往,同席前田河、秋田(義一)、金子及其夫人、語堂及其夫人、達夫、王映霞,共十人。夜雨。

彼時,文藝界關於“革命文藝”的論戰正酣。受日本革命文藝運動思潮的影響,創造社和太陽社發動了對魯迅的攻擊。而在座的前田河廣一郎,正是日本無產階級革命運動的活躍分子,與創造社、太陽社聲氣相求。酒席上,他竟然不顧及禮數,“稱魯迅為前近代文人,把郁達夫定性為蒼白的知識分子。前田河的旁若無人,令內山完造都瞠目結舌。”多年後,光晴在《骷髏杯》一書中寫道:“魯迅和郁達夫都未置一詞,這時室內鴉雀無聲,我在一旁靜靜地看著,牙齒一個勁打顫。”

三千代的詩集出版後,森在扉頁上用毛筆題款“魯迅様 著者”,並託郁達夫轉交魯迅。《魯迅日記》1929年1月31日載:

曇。下午高峻峰持壽山函來。達夫來並轉交《森三千代詩集》一本,贈粽子十枚。得王峙南信。

此簽名本現存於北京魯迅博物館。

3月31日,金子光晴“上海百景”畫展於日本人俱樂部二樓開幕,好評如潮,魯迅親赴觀展,並當場購畫兩幀。在魯迅看來,光晴繪卷中的魔都女,其實是“日本美人的臉”。他在當天的日記中記載:

星期。晴。上午得劉衲信。徐詩荃送來照相一枚。午後同柔石、真吾、三弟及廣平往觀金子光晴浮世繪展覽會,選購二枚,泉廿。……

個展的成功,不僅給光晴帶來了川資,夫婦也暫時走出了感情的陰霾。1929年5月初,光晴伉儷經香港赴南洋,從新加坡到馬來半島,一路採風、創作、賣畫、會友,光晴自稱“旅繪師”。晝間旅行、寫生,夜晚宿於熱帶雨林邊緣地帶的簡陋客棧。走在荒野夜路上,聞虎嘯於丈外,與眼鏡蛇四目相對……“我過著連鄉愁都沒有的日子”。

這次行旅,本質上是詩人光晴青春放浪的延時。待慢慢長旅結束,從法蘭西回到日本,已是1932年5月,東亞大陸戰雲密佈。作為十一歲即受洗成為基督徒的象徵派詩人,金子光晴終生與日本文學界保持某種距離,對母國文化有痛切的批判。借用文學評論家安東次男的表述,日本現代文學史上,稱得上是“不折不扣的異邦人的唯一存在,只有光晴”。從某種意義上說,光晴一生都“在路上”。

上海市北四川路餘慶坊的舊式石庫門建築,光晴與三千代曾在此居住

1931年,光晴與森協議離婚。一對怨偶好離好散,但二人對中國的愛和對魯迅的敬重,都保持了終生。1934年,三千代的記遊詩集《東方之詩》由東京圖書研究社刊行。3月12日,《魯迅日記》載:

午後得《東方の詩》一本,著者森女士寄贈。

同月17日,魯迅又在日記中綴筆:“寄森三千代女士信,謝其贈書。”這封信,一直由森本人珍藏,從未面世。直到森辭世十四年後,才由森的兒子、早稻田大學教授森乾從亡母的照相簿中發現。2005年,被編入《魯迅全集》第四版中。信不長,茲抄錄:

拜啟:前天拜領了惠贈的《東方之詩》。託你的福,我坐著便能旅遊種種地方。謝謝你的厚禮。說到蘭花的話,在飯店聚會的情形還歷歷如在眼前。但是,如今的上海已與當年大不一樣了,實在淒涼得可怕。

魯迅上

森三千代女士幾下

三月十七日

魯迅信中提到蘭花,其實是對女詩人的回應。森在詩集的《後記》中,回憶了1929年1月26日,在郁達夫的招宴上,自己與魯迅之間關於蘭花的一次聊天,表達了對中國的留戀:

和藹可親的郁達夫,告訴我有關蘭花的話的魯迅叔叔,怎麼也未再見面的田漢。告別了這些先生們生活的上海,5月,我乘船離去了。

對“魯迅叔叔”及其周圍的那群左翼文藝家們的依依不捨之情,溢於言表。

劉檸:作家,譯者。北京人。大學時代放浪東瀛,後服務日企有年。獨立後,碼字療飢,賣文買書。日本博物館、美術館、文豪故居,欄杆拍遍。先後在兩岸三地出版著譯十餘種。

部分圖片來自網路

編輯:陳蘊青