來源:讀特

2015年至2020年,新疆文物考古研究所連續5年對塔什庫爾幹縣石頭城遺址開展了主動性考古發掘。這一考古也讓世人對遺址的歷史脈絡有了更多認識:如出土的打製石核和石片可以將其歷史可以推溯到石器時代;對遺址的空間佈局的發掘揭示了不同的構築方式和歷史沿革;對佛教遺址的發掘證明了佛教曾在此興盛;出土的木棺則反映了中原文化向帕米爾高原地區的傳播……

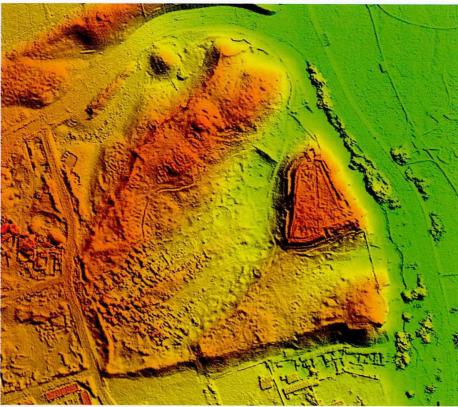

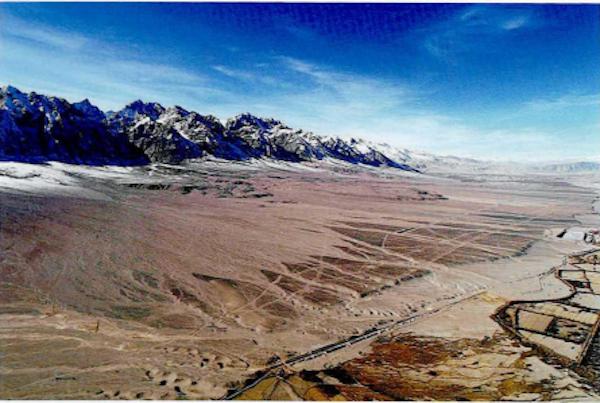

塔什庫爾幹縣石頭城遺址位於中國最西端的帕米爾高原,東臨寬闊的塔什庫爾幹河谷(圖一),西望終年積雪的薩雷闊勒嶺,南側是塔什庫爾幹縣城,海拔3100米,面積約15萬平方米,年代為漢代至民國,主體遺存為唐代,規模宏大,氣勢雄偉,文化遺存豐富,是中國境內帕米爾高原上具代表性的文物古蹟,2001年被公佈為全國重點文物保護單位。

此地最早的歷史記錄始於漢代,據《漢書·西域傳》記載:“蒲犁國,王治蒲犁谷,去長安九千五百五十里。戶六百五十,口五千,勝兵二千人。東北至都護治所五千三百九十六里,東至莎車五百四十里,北至疏勒五百五十里,南與西夜子合接,西至無雷五百四十里。侯、都尉各一人。寄田莎車。種俗與子合同。”

這裡的蒲犁國就位於今天的塔什爾幹縣一帶,蒲犁谷即為塔什庫爾幹河谷,當時的居民和風俗習慣都與當時的西夜國、子合國(均位於今喀什地區葉城縣)相同,是所謂的“行國”,也就是遊牧人的國家。“隨畜牧逐水草而居,無城郭常處,故曰行國”,這樣的國家往往沒有固定的城鎮。從這個角度來看,當時的石頭城一帶是否建有城市還有待於進一步研究。

《漢書》中記載的“蒲犁”,《大唐西域記》中的“婆迷羅”,《往五天竺國傳》和《悟空入竺記》中的“播蜜”,和今天這裡的名稱“帕米爾”發音都非常相似,都應該是同音異譯,這表明“帕米爾”很可能是一個古老且一直沿用至今的地名。

石頭城(圖二)是漢唐時期竭盤陀國的都城遺址,根據玄奘《大唐西域記》記載,竭盤陀國是一個由來自中原,遠嫁異國和親的漢朝公主及其後裔所建立的國家,從東漢至盛唐,立國西陲數百年。這一記載具有極其重要的史料價值,對證明塔什庫爾幹自古就是中國領土和新疆自古是中國不可分割的一部分具有非常重要的意義。同時,這一極具傳奇色彩的史實也反映了新疆各民族之間,你中有我、我中有你的歷史事實,是中華民族多元一體的有力證明。

據《新唐書·地理志》記載:“自疏勒西南入劍末谷、青山嶺、青嶺、不忍嶺,六百里至蔥嶺守捉,故羯盤陀國,開元中置守捉,安西極邊之戍。”也就是說,蔥嶺守捉是在竭盤陀國的基礎上建立起來的,是安西都護府也是唐王朝最西最遠的戍守之地。

由於地處東西方的戰略制高點,蔥嶺守捉的建立對保護中西陸上交通要道,鞏固唐王朝的西北邊防,都起過十分重要的作用。雖然蔥嶺守捉只存在幾十年時間,但政治與軍事價值非常突出,它見證了中國歷史上對帕米爾高原的統治和管理,對我們今天維護國家統一和領土完整也具有重要意義。

清乾隆二十四年(1759),清政府平定大小和卓之亂,重新統一南北疆後,在這裡設定了色勒庫爾回莊,由葉爾羌辦事大臣統轄,實行伯克制。塔吉克人民具有保家衛國的光榮傳統,從19世紀開始,為捍衛祖國、反抗浩罕、阿古柏侵略,塔吉克人民在石頭城譜寫了一首首可歌可泣的英雄詩篇。在反擊侵略的英雄譜中,最傑出的一位就是被譽為塔吉克雄鷹的庫爾察克,而石頭城就是庫爾察克壯烈殉國的地方,石頭城也因此成為塔吉克人民愛國主義的歷史見證,在維護祖國統一和愛國主義教育方面具有獨特優勢。

為深化對中國境內帕米爾高原古代文化的認識,推動中西文化交流研究,促進文物保護工作。在國家和自治區文物局的安排和支援下,2015年11月至2020年1月,新疆文物考古研究所連續5年對石頭城遺址開展了主動性考古發掘,每年申請和獲批發掘面積為500平方米,5年共完成發掘面積2500平方米。

為更好地保護石頭城遺址,提高發掘效率,根據遺址地表亂石成堆、地形起伏不平、發掘難度大的實際情況,發掘範圍多由遺蹟單位具體情況確定,並不嚴格對應規劃的虛擬探方。遺址基本為大小石塊覆蓋,無法開展傳統考古探勘瞭解遺址全貌,但地面有一些遺蹟現象露頭的實際情況,石頭城的發掘點比較多和分散(圖四、圖五),針對性較強,以期在發掘中獲得更多資訊,解決更多問題。

石頭城考古讓我們對遺址的歷史脈絡有了更多認識,使此地人類生活的歷史可以推溯到石器時代。這其中比較重要的發現是在2019年在石頭城遺址核心區的宮城南部出土了一件打製石核和幾件石片。在此之前的2018年,在石頭城遺址以南的庫孜滾一帶發現了面積達到數十平方千米的巨型石器遺址(圖六),發掘後測年的結果為距今約8000年,從石器加工特點上看,此次發現的石核年代應該早於庫孜滾的石器,為舊石器時代晚期,這件石核的原料明顯不同於石頭城遺址廣泛分佈的正長巖(圖七),附近也沒有這樣的石料分佈,是特意從他處帶到此地用以加工石器,當時這裡是古人的一處石器加工和生活地點,結合此地獨特的環境位置,可以推斷在距今上萬年前的舊石器時代就已經有人在石頭城遺址居住生活。

對石頭城遺址的空間佈局和各部分的功能分割槽有了突破性認識,而且這些認識經過相關區域的發掘工作得以確認。研究表明,石頭城分為外城和內城,外城還可分為北區和南區,內城裡面又包含三個呈鼎足之勢的子城,即北子城、東子城和西子城,其中的北子城也就是後來清代城所在位置最為重要,應該是當時的宮城。北子城本身具有複雜的高、中、低三層結構,各自有城牆和馬面等建築結構。進一步的考古發掘工作還發現,整個石頭城遺址內有相對獨立的宮殿區、居住區、寺廟區、羊馬城、商業驛站等不同的功能分割槽。

對不同地點城牆、馬面、坡道、城門甕城和房屋進行清理、解剖,揭示了不同的構築方式和歷史沿革。以外城北區的城牆和馬面為例(圖八),挖掘出的各部分有清楚的疊壓關係,明顯經過多次維修加固與改擴建。發掘的東、西城門更是結構複雜,具有少見的內甕城結構,有利於加強城門防禦能力,同樣也進行過多次改擴建。比較特殊的是這兩處城門後期都進行過封堵,入口變窄或完全封閉,這應該和城市功能的改變有關。唐代經行此地的高僧慧超,在《往五天竺國傳》中就有相關記載,當時唐王朝在這裡設立有蔥嶺守捉,由於和吐蕃在這裡激烈的爭奪,這裡已經“今國界無有百姓”,石頭城由蔥嶺地區的政治、經濟、交通、宗教的中心,演變成一處單純的軍事堡壘,已經不需要這麼多這麼大的城門,為加強防禦,對一些城門進行封堵也就成為必然。

對遺址內佛教遺址的發掘,證明了佛教在此地曾經的興盛,也對《大唐西域記》等歷史文獻的記載提供了佐證。據唐玄奘《大唐西域記》記載,當時這裡的竭盤陀國“伽藍十餘所,僧徒五百餘人,習學小乘教說一切有部”,“臺閣高廣,佛像威嚴”,佛教興盛發達,更早的一位國王由於崇敬佛法,把自己的王宮搬到東北角,而在原來的宮殿中修建窣堵波,後來又改建為供奉高僧童受的寺廟。在北子城也就是宮城西南發掘的結果和玄奘的記載相吻合,出土的佛像殘塊表明此地原來應該是佛寺,這裡地勢最高、面積最大,是北子城中位置最好的地方,應該就是改建為童受伽藍的老王宮所在地,而北子城北端應該是新王宮所在位置(圖九)。

在外城北區山坡上土石高臺之前推斷為一處窣堵波式佛塔遺址(圖一〇),在上部完全坍塌的情況下,底部可能儲存有方形或者圓形的臺基。發掘結果證實了臺基的存在,還可以看出臺基牆體修建工藝明顯和別處不同,是用較大的石塊壘成外表面較平整的牆體,大石塊之間再用排列整齊的小石塊仔細填充,形成一種較為特殊的花牆結構(圖一一),這和犍陀羅文明中許多建築,尤其是佛教建築的牆體比較相似,應該是受到犍陀羅文明的影響。類似的石牆結構在藏傳佛教寺廟、宮殿建築中很常見,是這些藏式建築最主要的牆體修建方式。

清代城土牆採用分層垛泥的方法修建,也就是所謂的安江塔木,是一種在新疆應用較為廣泛的築牆方法,這樣的土牆就疊壓在早期的石牆外面,在清代土牆和早期石牆之間採用一層土一層石頭的方式墊平。清代城的城門也比較特殊,北門結構複雜,大體儲存完整,而所謂的南門就有比較多的爭議,這裡現為一處坍塌的豁口,可以看出斷面比較規整,下部由土坯整齊地壘成,門柱的痕跡還很清晰,城內對應有專門的類似甕城的構造,看起來確實是有一個城門,但是從斯坦因1906年繪製的石頭城平面圖上可以看出整個清代城只有一個北門,當時城牆基本完好且清代蒲犁廳還設置於此處,在斯坦因、大谷光瑞等人早年留下的照片中也可以看出,這裡並沒有城門。答案應該是這裡一個暗門(圖一二),也就是所謂的突門,是正式城門以外的秘密出口,以便守軍戰時出敵不意地從突門出擊或偷襲敵人。關於突門最早見於《墨子·備突》,“城百步一突門”。杜佑《通典》也說:“突門,鑿城內為闇門,多少臨事,令五六寸勿穿。或於中夜,於敵初來,營列未定,精騎從突門躍出,擊其無備,襲其不意。”

在石頭城周圍發現了當時的古墓葬,其中一處位於石頭城遺址以北的亂石山坡上,地表起伏不平,墓葬埋得比較淺,木棺擺放無規律,無隨葬品。比較特殊的是四直腿箱式木棺這種特徵鮮明的葬具,出土的木棺雖然普遍殘損嚴重,但其形制還是可以識別(圖一三、圖一四)。從空間分佈上看,類似木棺目前已知的出土地點由東向西從羅布泊一直到帕米爾高原,大致沿絲路南線分佈,形成一條獨特的箱式木棺走廊。這些木棺的年代為漢唐時期,從東到西年代由早到晚。從此類木棺的箱式結構和一些木棺外彩繪的四神等圖案來看,明顯受中原文化的影響,反映了中原文化向帕米爾高原地區的傳播。

石頭城遺址考古工作提升了我們對石頭城和古代蔥嶺的認識和了解,促進了對東西方文化交流的研究,對證明新疆各民族是中華民族血脈相連的家庭成員,體現新疆歷來是多民族聚居和多種宗教信仰並存地區,進一步探討歷代中原王朝對新疆的管轄和治理具有重要價值。

(原標題《新疆石頭城遺址考古:佛教曾在此興盛,中原文化曾在此流播》)

本文來自【讀特】,僅代表作者觀點。全國黨媒資訊公共平臺提供資訊釋出傳播服務。

ID:jrtt