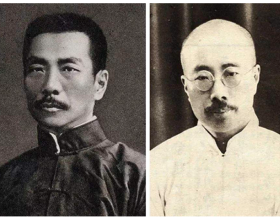

一朝被貶,餘生羈旅。張佩綸恐是外放的清流人中仕途生涯最不濟者,晚景以“詩人終老”。

貶謫是張佩綸人生軌跡的重大拐點。而後,張佩綸與宦海保持距離,但作為“局內之人”,對諸多大事件的認識,畢竟非外人所能及。其在1894年所寫關於甲午海戰的日記,折射出悲慼不斷的家國之情,亦在不經意中,為這一重大歷史事件提供了難得的觀照視角。

陸軍無帥,海軍諸將無才

1888年5月,張佩綸告別了在張家口戍邊的生涯,進入李鴻章幕府,與李鴻章的小女兒李菊耦結婚。婚後,他住在北洋督署中,過著詩酒唱和的生活。因與李鴻章政見不合,他對公事少有參與,卻十分關注國事。

在張佩綸存世的日記中,有多處關於甲午時局的記載。1894年4月,朝鮮東學黨起義,中日兩國出兵朝鮮,事平後雙方軍事對峙,戰爭一觸即發。增兵還是撤兵,成了一道擺在清政府面前的難題,由此引發清廷內部一場主戰與主和的爭論。

此時,張佩綸尚未發表意見,他在日記中寫道:“日本以兵脅朝鮮,欲使之為自主國,不認中屬。合肥(注:李鴻章)甚慍,與幕僚集議竟日。餘廢人也,所謀未必合時,殊為憤懣,姑無言預坐而已。”

憤懣積壓久了,張佩綸還是忍不住提出見解——先班師示弱以驕敵,再大舉未晚也。他提出,先撤兵的目的是為備戰贏得時間,這與李鴻章一味退讓、消極備戰不同。在清廷內部主戰呼聲日益高漲,英俄調停未果的情況下,李鴻章也只好趨於主戰。張佩綸雖主戰,可對缺乏將才的現狀深感憂慮:“陸軍無帥,海軍諸將無才,殊可慮也。”

1894年7月25日,日本海軍在豐島海面突襲中國海軍,擊沉我運兵船。張佩綸聞知,更加憂慮:“枯坐竟日,念倭事無人,勢將大挫。顧無權可以振之,悶悶而已。”

8月1日,中日兩國正式宣戰。李鴻章環顧北洋無將才,有讓張佩綸出征之意,但因“戚不敢薦,內而樞臣忌嫉,外而淮軍驕惰”,張佩綸也念及十年前在馬尾兵敗之往事,把握不大,所以力辭之。

9月,正在平壤之戰全面打響之際,盛宣懷和淮軍將領賄買御使端良奏劾張佩綸干預公事,對戰事不力負有責任,請將其驅令回籍以免貽誤事機。9月10日,光緒皇帝批覆道:“革員張佩綸獲咎甚重,乃於發遣釋回後又在李鴻章署中以干預公事屢招物議,實屬不安本分,著李鴻章即行驅令回籍,毋許逗留。欽此。”

內憂外患,禍起蕭牆,李鴻章的惱怒可想而知,他立即上奏摺為張佩綸辯護。但光緒帝不為所動,硃批:“張佩綸獲咎甚重,李鴻章何得再為剖辨、仍令回籍,不準在該督署中居住。”

事實上,張佩綸雖身在督府中,為避嫌而比較注重分寸。況且在甲午戰爭爆發後,許多事李鴻章對他秘而不宣。張佩綸在給朋友的信中寫道:“五六月間,合肥或擇要相告,後則不見者幾一月,雖欲贊畫挽救,亦力不從心耳。”

對於甲午之戰,張佩綸指出:“此番若屈於倭,西洋蜂起,中國無以自立,即彼僅求得朝鮮,從此罷兵,渤海已失其半,煙臺、樂亭均展輪一日可到,臥榻之旁,有人酣睡,吾輩尚得安枕耶?”

聞倭船來圖威海

甲午臘月二十六日(1895年1月21日),張佩綸在日記裡寫道:“聞倭船來圖威海,有自榮成登岸之說。”

此日,一場暴風雪將劉公島銀裝素裹,北洋水師提督丁汝昌踱出寓所大門,一路往東行至提督府。龍王廟、碼頭、海潮聲,甚至連提督府前斜掛的黃底色青龍紅日旗,皆不在他的關心範圍之內。

碎瓊亂飛的雪花輕盈地落在丁汝昌的臉上,心情沉重的他舉頭南望,茫茫大雪中的威海南炮臺,形勢堪憂。威海衛陸路清軍總統領戴宗騫正移緩救急,從北岸炮臺5營淮軍中抽調3營兵力,火速趕往榮成方向阻擊日軍。

1月28日,日軍逼近威海南岸,駐守威海南北兩岸炮臺的淮軍幾乎全部在南岸設防,與日軍惡戰。兩天後,寡不敵眾的南岸炮臺全部淪入敵手。

張佩綸得到這個訊息時,已是2月1日。他在日記中寫道:“雪止,晴寒,聞威海南岸龍廟嘴炮臺不守。”

2月1日,在威海衛城裡遠望南岸群山,一面面太陽旗依稀可見。此時,還可以隱約聽到西郊的隆隆炮聲。前一天夜裡,寒風凜冽,當戴宗騫蜷縮睡在冰冷、黑暗的北岸炮臺彈藥庫裡時,他手中僅存一營守軍。丁汝昌派來的200餘名水軍援兵,趁黑全部逃往煙臺。

面對人去樓空的北岸炮臺,戴宗騫一臉慘淡。眼下整個北岸炮臺僅剩下自己率領的祭祀臺炮臺內19名官兵。狂風惡浪中,丁汝昌乘舢板來到北岸,猝然目睹炮臺內的情景,心情惡劣的他半晌無語。

最終,丁汝昌艱難地作出決定,與其資敵,不如自毀。丁汝昌命幾名水兵一擁而上,將戴宗騫從炮臺旁架走,北岸炮臺殘存的守軍也隨同撤入劉公島。同時,丁汝昌招募奮勇的兵丁,攜炸藥乘船至北岸炮臺,將大炮、火藥庫盡行炸燬。這幫兵丁剛完成任務回到船上,日軍平行而至,不費一槍一彈佔領了北岸炮臺。

正是在這碼頭上,戴宗騫被當值的水兵從船上攙扶下來。身穿已抹得很髒的青面羊皮襖,頭戴一頂瓜皮帽,還纏了一條手巾,面色十分難看,他對攙扶他的水兵說:“老弟,謝謝你們啦!”接著長嘆一口氣,自言自語說:“我的事算完了,但看丁軍門的啦!”是夜,戴宗騫吞鴉片自盡,痛苦彌留至深夜而逝。

2月3日,訊息從威海傳到天津,張佩綸在日記中寫道:“聞威海北岸亦失,戴宗騫遁。”

合肥殊坦然,不以為危

1895年2月2日,風煞雪停,天氣轉晴。當天,日軍進入威海衛城。至此,威海陸地全失。偌大個劉公島,成了汪洋中一葉孤舟。日軍用佔領的南北岸炮臺,反擊艦、島,清軍傷亡慘重;日軍還從海上連連發動進攻。

2月9日,日軍再度強攻,丁汝昌親乘“靖遠”指揮反擊,不幸“靖遠”被南岸炮火擊中下沉,丁汝昌落水後被救起,仰天嘆息“天使我不獲陣歿也”。10日下午,丁汝昌、劉步蟾下令將擱淺的“定遠”用水雷炸燬。當日午後,劉步蟾來到部下住處,恰好看見“定遠”槍炮大副沈壽堃寫下“千古艱難唯一死”七字,推案一笑,於當夜服鴉片自殺。

據時人回憶,2月10日,丁汝昌望著威海陸地方向,眼睛瞪得跟銅鈴一樣。而當時山東省軍隊主力一直收縮在登州、萊州一帶。雲貴援軍被李秉衡截留,變成了他加強登州防禦的力量。

2月11日,丁汝昌在督率眾艦,擊退日軍再度發起的強攻後,沒能盼來援軍。深夜,水師提督府門前擁滿了等待最後訊息的軍民。時間慢慢地滑到子時,所有人都知道了結果,他們已被徹底拋棄。面對島上“水陸兵民萬餘人哀求活命”,心力交瘁的丁汝昌服鴉片自盡,兌現了予其生路的許諾——“生路”就在他死後。

14日,威海降約正式簽署。17日下午4時,“康濟”艦載著戴宗騫、劉步蟾、丁汝昌等人的靈柩,在汽笛的哀鳴聲中,悽然離開劉公島鐵碼頭……北洋水師就此覆滅。

對照威海衛的戰事,張佩綸日記如是記載:“2月8日,陰,聞劉公島失守,海軍盡沒,於是登旅門戶盡為倭據矣……合肥自請罷斥,未知中旨若何。”此時,訊息還有誇張之意,丁汝昌尚在威海頑強地支撐著。

到了2月11日,張佩綸聽到不同的傳聞:“陰,微雨。聞劉公島未失,船尚存,四遠魚雷艇及六鎮全沉矣。”

確實,2月11日,劉公島尚有一絲喘息之地,可絕非張佩綸想象中那麼樂觀。

2月14日,張佩綸在日記中寫道:“雪,夜大風……合肥賞還翎頂、黃馬褂,開復革職留任處分,授為頭等全權大臣,與日本議和。王文韶署直督北洋大臣。雪中,內人歸省,合肥殊坦然,不以為危。”妻子帶回來父親李鴻章的訊息——“坦然”“不以為危”。

作為北洋水師的締造者,李鴻章於1870 年開始規劃北洋艦隊,最初的想法主要停留在“固守海疆”的層面。然而隨著日本的強盛,日本的數次挑釁使李鴻章逐漸有了海權思想的啟蒙。此時,李鴻章表露“坦然”,是故作鎮定,還是看透一切,令人費解。

2月15日,張佩綸得到確切訊息,在日記中寫道:“連日狂風,冰未能遽解,殊悶人也。聞丁汝昌、劉步蟾均死,劉公島已不守。夜,贊臣饋餚四器,來話行事,殊有別意。”

恐有普天下志士仁人之血

1895年3月初,張佩綸從天津啟程,往南京去。在日記中,有多處關於李鴻章在甲午海戰失敗後的記載。2月24日,“晴。贊臣來,夜仲彭過談,示合肥電,知倭欲甚奢,各國助勸不能用力,請幫辦不允”;2月26日,“連日雖不廢書,而心緒紛如,殊無所得”;3月7日,“巳刻合肥至浦口相見,午後歸。”至於會面的內容,張佩綸沒有透露;3月10日,“伯行自南來,隨合肥赴倭者”;3月25日,“聞合肥已於巳刻出洋”。

1895年4月,《馬關條約》簽訂,舉國憤慨,張佩綸亦無比悲愁。他致信給李鴻章,認為條約必將引起列強瓜分中國,提出“變法尤在變人”,變法必先廢約。若不廢,內地通商釐捐及海關各稅均必大減,洋債無法償還,“度支竭於上,民力困於下,外患未已,內亂將生。更從何羅掘鉅款,以為變法之資乎?”他還建議李鴻章用償還日本的賠款與三國密約,分購三國兵船,借用洋將來與日本作戰,以轉敗為勝。

“此數條簣(佩綸號簣齋)中夜推枕濡淚寫之,非惟有淚,亦恐有血;非惟簣之血,亦有菊耦(佩綸妻、李鴻章女)之血;非惟簣夫婦之血,亦恐有普天下志士仁人之血,幸公審察之,毋自誤也。”張佩綸在信末寫道。

張佩綸對於亂世諸多變革反思,在1884年便有端倪。當時,他曾辛辣地抨擊李鴻章等洋務官員:“二三老成,惟以採買洋槍炮、定製鐵船為自強之術,即自強矣,而非自強也。”當時,他對洋務活動進展緩慢、收效甚微,表露出深深不滿。而北洋水師覆滅,更印證了他最初的看法。

自遷居南京後,張佩綸沒有留下日記,而是避世不出,以讀書治學消愁,但“憂傷君國,往往中夜起立,或被酒泣下,寢以成疾”。

1900年義和團運動高潮時期,八國聯軍發動侵華戰爭。聽到這個訊息後,張佩綸突然咯血升許,還堅持給李鴻章寫信,謀劃對策。此後,李鴻章保薦張佩綸隨辦和約,朝廷著賞翰林院編修辦理交涉。

張佩綸再次北上入李幕,但對官銜堅辭不就。和約告成後,李鴻章等再次保薦張佩綸,清廷以四品京堂起用,張佩綸又堅辭不就。

1901年9月7日,李鴻章在《辛丑條約》簽字回府後大口吐血,被診斷為胃血管破裂,兩個月後逝於北京。這位“裱糊匠”,其人生終點時之甘苦,張佩綸最能體會。

此後,張佩綸回到南京,越發苦悶,常常縱酒,至1903年2月4日在金陵寓所病故,享年55歲。在直隸總督袁世凱“候補四品京堂張佩綸病故”的奏片上,光緒帝只寫了三個字——“知道了”。