原創:曲 冰

老年人總是喜歡回憶過去的事情,那是因為記憶裡存放著他們不老的青春。

——題記

1966年底,隨著學生大串連的結束,學校處於停課狀態。作為銀川六中初二年級學生的我剛剛16歲,由於嚮往部隊生活,是年12月和近200名銀川青年應招,成為人民解放軍總後勤部山丹軍馬局賀蘭山軍馬場(代號後字203部隊)的軍隊在編職工。

其後的10年間,在賀蘭山軍馬場這片熱土上,我先後當過農工、統計員、打字員、牧工、青年幹事、團工委副書記,成長為光榮的共產黨員,而最難忘卻的就是在女青年牧馬班牧馬的火熱生活。

初進“愛武裝”女青年牧馬班

1968年10月,解放軍總後勤部“五.七”幹部勞動學校建在了我們賀蘭山軍馬場,軍馬場歸屬“五.七”幹部勞動學校直接領導。那一年底,軍馬場農四隊成立了名為“多奇志”的女青年牧羊班,軍馬隊正在籌備成立“愛武裝”女青年牧馬班。女子牧馬班“愛武裝”的名字,源於毛主席《七絕·為女民兵題照》中“不愛紅裝愛武裝”詩句。當時全軍仍擁有騎兵兵種,並且團以下部隊要實現騾馬化(步兵部隊的重機槍、火炮和指揮員由騾馬馱運),軍馬場擔負著為部隊輸送合格軍馬和軍騾的任務。馬場職工最響亮的一句誓言是:“馬場就是我的家,紮根賀蘭養軍馬!”我和其他姐妹一樣,決心要當一名真正的牧馬軍工,就從場部打字員崗位上報名參加了女青年牧馬班。

記得場部基建科的統計員許子敏大姐未獲批准,我們一起找“五.七”幹部勞動學校分管馬場的段禮義副政委申請,校領導特批,她的願望得以實現。這樣,我們放牧班第一批女青年有班長沈阿麗、副班長商愛仙,還有鄧淑雲、戚淑靜、顧鳳英、何蘭英、梁秀華、張曉麗、劉淑珍、許子敏和我。

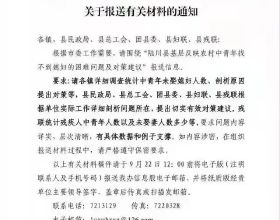

女青年牧馬班合影,左起 前排朱華 蔡珍 老李 鄧六羔 後排陳寶珍 劉淑珍 陳慧 沈阿麗 鄧淑雲 曲冰 戚淑靜 王愛香

那年,班長沈阿麗28歲,最小的劉淑珍16歲,我們其餘姐妹大多十七八歲,大一點的也就二十出頭,正是青春年華。馬隊為我們班派來了老牧工藍應泰做顧問,他是五十年代從部隊集體轉業到馬場的老戰士、老黨員,一直堅守在養軍馬的第一線,是經驗豐富的牧馬工,我們都稱他“老顧問”,其實那時他也還不到40歲。

當時,軍馬隊隊長是韓治山,政治指導員是郭興章,牛貴衍、李世亮、王如國、王志峰等都曾任過隊領導,他們之中有戰爭年代的老戰士,也有工農幹部和大學畢業生。那時全隊職工加我們女子牧馬班有上百號人,存欄馬匹兩千多。

當牧工的第一關自然是學騎馬,騎馬的確威風,但成為好騎手實在不易。老戰士出身的獸醫、馬隊指導員郭興章和老顧問蘭應泰天天手把手教我們。他們從馬的習性講起,教我們由側面接近馬匹,輕撫馬的脖子表示友好,再從牽馬、拴馬、戴籠頭、上鞍子、緊肚帶、掛後鞦做起,教我們捋好鬃毛把住前鞍橋、牣上腳蹬躍身上馬、雙腿夾緊馬肚提韁行進。對於我們這些從來沒有騎過馬的女孩子來說,開始儘管有老牧工保護,但心中害怕,難免摔跤,動不動會從馬上栽下來,窩了脖子跌傷肩膀是常事,幸虧未發生過掛蹬的險情。

經過不懈的摔打磨鍊,我們才慢慢的找到感覺,和坐騎逐漸協調起來,先走後跑,再到大跑甚至飛奔。那些日子,代價是大冬天防止掛蹬不允許穿大頭皮鞋,穿著單軍鞋每個姐妹的腳踝全都磨爛,或者凍傷,小腿內側皴成大大小小的血口子連成一片,大家都喊疼,但是沒有一個不上馬訓練的。特別是班長沈阿麗,個頭矮身體瘦小,學騎馬更加困難,但作為班長和共產黨員,她勤學苦練,困難面前不低頭,那邊摔下來這邊再上馬,流血流汗不流淚,終於練成令馬隊老少爺們刮目相看的好騎手,是我們姐妹學習的好榜樣。

剛剛學會騎馬真是興奮,一有機會就備好馬,幾個人結伴出去蹽趟子。有時在馬隊駐地門前的高家閘通往鎮北堡的公路上,敢和運沙石的大卡車賽跑,那時的石子路上,載重的汽車真不一定比戰馬跑得快,我們這些躍馬馳騁的女騎手出盡了風頭。

安營“半個寨子”放牧母馬駒

到了女青年牧馬班要單獨執行放牧任務的時候,我們離開了隊部,在一個叫作“半個寨子”的地方的舊馬圈,比鄰校一隊安營紮寨,接手放牧200來匹母馬駒子。一群年輕的新手,既要學習管理放牧成群的小馬駒,又要搭灶起夥做飯,學習管理自己的生活,這一切對我們來說,既新鮮又忙亂。

白天出牧,到晚上歸牧時馬駒常常對不上數,總有走失的,必須要派人出去找,有時人回來了馬也沒找齊,還要再出去找,往往是人連飯都顧不上吃,晚上回來趕緊給馬飲水、補飼,照看馬匹的吃喝。俗話說“馬無夜草不肥”,夜間除了給馬加喂飼草,還要加餵馬料。遇上值夜班,有時草料不夠,我們還得挑燈夜戰粉碎飼料,一直忙到後半夜,姐妹們天天勞累得灰頭土臉、狼狽不堪。

放馬班的姐妹們在一起開會。左一為曲冰。兩位男同志右七為老顧問鄧六羔,一為總後幹校五.七”戰士老李

經過一個冬春,在老牧工的指導下,我們放牧補飼的200多匹母駒子進入兩歲了,已是青春發育期,大多膘肥體壯。一般母馬駒到三歲成熟,就可以作為繁殖的基礎母馬。其中有一匹“109”號長得體型出眾,格外漂亮,毛色黑亮,光滑水溜。這個早熟的“黑美人”已耐不住深閨的寂寞,再高的馬圈柵欄它都能跳出去,跑到馬隊別的馬群找相好。而且越來越多長得快成熟早的駒子看不住就跑出群,害得我們要經常到其他馬群去找馬,在賀蘭山下軍馬場從金山到黃羊灘南北百里草場上來回奔波。

當然,同一個馬群裡,也有些小可憐,有一匹“282”號就長得矮小瘦弱,像個小驢駒子,入夏老毛都不褪,身上毫無光澤,總被同伴欺負,連草料都搶不到嘴裡,老是耷拉著腦袋弱弱地跟在馬群后面,我們必須格外精心呵護,喂料時都要多給它加上一把

夏天來了,追逐著水草,我們把母駒群吆進了賀蘭山的椿樹口一帶。這兒山坡上牧草雖不是很旺,但溝裡有涓涓細流,溝口一個澇壩坑蓄滿了清澈見底的泉水,足夠人吃馬飲,免了汽車拉水,隊上就為我們選了這處放牧點。此處有一座破廟,我們全班在大殿裡支起床鋪,點上煤油燈,就算是紮下了營盤,老顧問和獸醫等住進旁邊的破房子裡。

頭天下午把馬群放上山或趕到山下的草灘上,第二天早上出去找馬直到中午過後趕著馬群回到溝口飲水歇涼,這成為我們每天生活的軌跡。在山裡放牧,難得能騎馬,要靠雙腳一步步跋涉,馬兒上山下山如履平地,啃著青草邊走邊嚼樂得自在,苦了我們歸來時已是餓得前心貼著後心,個個累得精疲力盡。幸虧班裡有何蘭英、梁秀華、戚淑靜等幾個很會做飯的姐妹,工作之餘採野菜、沙蔥、地皮菜和賀蘭山特產的紫蘑菇,做麵食、做米飯、包包子,一準的綠色食品,大家是可口又可意。說起改善伙食,場裡時常會從青海貴南軍馬場、甘肅山丹軍馬場調劑來犛牛肉,那時還沒有禁令,偶或獵一二青羊,連骨帶肉煮熟,十來個人一頓能吃掉臉盆大小的滿滿兩瓷盆。真個是馬長我們也在長,個個飯量十分了得。

常言道天有不測風雲,我們按部就班的放牧生活中,有時也會遇上意外。一次天降大雨,馬群在山上無虞,獸醫王銀生和老牧工擔心人員夜間繼續呆在破廟有一定危險,萬一房倒屋塌後果不堪設想,班長隨即組織大家撤離。十多人緊緊手挽著手蹚過洪水,半晚上才轉移到其他放牧點上借宿。那一夜,廟裡的大殿屋頂雖未倒,但瓦片所剩無幾,基本上變成露天的框架。

像這樣的意外轉移並不多見,但一般放牧馬匹都是春夏秋三季在外,冬季進圈補飼,要視季節和水草不斷適時轉移。我近三年的放牧生活中,我們班在賀蘭山下山上就住過半個寨、崗子井、椿樹口、南水、乾溝羊糞窯和倒缽溝水池子等處放牧點。

進駐賀蘭山放牧核心母馬群

1970年春天,當近三歲的母駒群成熟起來,要補充到繁殖的基礎母馬群的時候,場裡和馬隊領導考慮到我們放駒子群確有困難,決定調換我們班放核心母馬群,也就是本交群。這類馬群是在每年四五月份發情期,把十多匹大公馬撒岀去,每匹公馬分配15匹母馬以繁殖後代,公馬個個成了大丈夫,吆上它的母馬就在草原上經營自己妻妾成群的家庭去了。

我們的馬群就由這十多個家庭組成,每匹公馬就像個班長,把母馬攏為一股,公馬一聲嘶鳴,沒有哪個母馬敢不聽招呼的。因此找到一匹公馬,也就找到了一股母馬,母馬經過11個月左右的孕期,生下來的小馬駒過上幾個月就會分別送進公駒群和母駒群,這可比專放駒子群省勁多了。

當然放母馬群常會遇上公馬爭風吃醋發威的事,倘若哪匹母馬偶爾跑到別家群裡,公馬立刻鬃毛齊豎,撲上去張口狠狠咬住母馬脖子上邊的鬐甲,頓時鮮血飛濺,很是怕人,傷口要經獸醫多次治療敷藥,半月左右才能長好。有時馬生病了,老牧工用套繩套住馬,幾個人才能把馬放倒,用四蹄扣絆住,再由獸醫實施治療,有的要送進六柱欄裡卡住才能進行,我們也得對傷病的馬匹格外照料。我們多次見識了藍應泰和鄧六羔兩任老顧問飛馬甩套繩那些高超的套馬技術,非常令人佩服,確實也是我們女孩子始終所學不來的。

放牧母馬群和放牧駒子群最大的不同是,母馬有公馬管著,出牧只需兩人值班。下午趕馬群進山或出灘,夜間馬在野外吃草,我們可住山洞休息或在灘上露宿。夏天,母馬身孕不大,都愛到最高的坡頭山樑吃草,一般草多草厚,山風兒又吹著。我們也不辭辛苦,大早一直爬上最高的地方,迎著朝陽找齊馬匹,中午趕回營地,再給二百多匹的馬群飲水喂料補鹽,馬匹就地歇著,我們也該午飯和休息了。下午三四點鐘,下一班二人搭檔帶著乾糧水壺,又趕著馬群上山了。如此往復,我們每三四天輪一班,有規律地下午進山早上回返,大家就有了調休、出公差和開會學習的機會,生活更加活躍起來。

女子牧馬班戰士戚淑靜 |

女子牧馬班戰士梁秀華 |

不得不說的是,值班進山放牧時,夜間我們住山洞,只能枕著石頭、鋪蓋著氈衣。那時戰備緊張,出牧每人都揹著衝鋒槍,但從未遇到“敵情”。最可怕的是夏天蚊蟲叮咬,尤其是白蛉子,毒性比蚊子大多了,那時沒有什麼驅蚊劑、風油精等,我就被叮咬中毒臉腫到眼睛都睜不開,在隊部治療過一星期。因此每次我們都在山洞口用樹枝樹葉雜草煨火薰煙,防止蚊蟲蛇蠍侵犯。

母馬群產駒旺季,臨產的馬匹肚子越來越大,不便進深山了,放牧地點就轉到了賀蘭山下草灘上。我們夜間只能露宿在野外,氈衣無雨當鋪蓋下雨是雨披,就地先把座騎馬嚼子取下,上個四蹄扣,讓它既能吃草又走不遠,天一亮就載我們四處去看有無馬駒產下,一一收攏馬群。

回想夏秋季節,藍天白雲下,軍馬場農隊一望無際的土地上田連阡陌、綠樹成行、溝渠縱橫,處處麥熟稻黃,大片的紫花苜蓿和玉米等飼草飼料長得格外悅目,馬隊草場裡小馬駒圍著母馬蹦噠撒歡,正可謂一派糧豐草茂畜旺的景象。

曲冰來到當年女子牧馬班面對的那條溝和背靠的那座山。想想當年放馬時艱辛,心裡還是蠻自豪的

賀蘭山倒缽溝裡的一道山樑下,是我們班多次住過的地方,這兒面對的是高高的山樑和寬闊的草坡,只是人馬飲水要靠場裡派汽車運輸,修建了一座可盛下近20立方水的水泥池子,這個無名的放牧點就被我們叫作了“水池子”。就著溝邊平地上倒是有三間土屋,一間是灶房兼飯堂,兩間地上鋪著乾草,住著老顧問和其他馬群的男牧工,我們女青年牧馬班支著行軍床就住在兩頂單帳篷裡。

有一年我們直呆到初冬,帳篷裡只有一個小鐵爐子架著煙筒燒煤取暖。直到今天都不可思議的是,當年在風雪嚴寒的賀蘭山中,印象裡咋就沒有一個姐妹喊過冷呢?而記憶深刻的是給母馬補飼很是要緊,運草料的汽車來了,那一捆捆飼草我們還能搬得動,那一袋袋裝有二百斤玉米的麻袋包,要靠我們從搭在車幫的踏板上揹著走下來,雙腿根本不聽使喚,卸完車累得腰痠背痛,連路都走不穩。我們班的商愛仙、許子敏、何蘭英等幾個姐妹卻像小夥一樣結實,背起沉重的麻包,在坡度很大的踏板上步子穩穩當當,可是比我們其他姑娘強多了,真讓人羨慕她們的好身板,更讓人深切感受到她們吃大苦耐大勞的精神。

最早住在水池子的時候,我們背靠的山樑有個向陽的斜坡,利用工餘時間,我們撿來白色的石塊,砌成“毛主席萬歲”五個大字的醒目標語。無論是從山外進來還是放牧歸來,遠遠看到這五個大字就來了精神,知道是到家了。那時我們都自覺地認為,是毛主席指引我們走上與工農相結合的道路,是毛主席教導我們發揚一不怕苦、二不怕死的精神,我們聽毛主席的話跟黨走,做人民的好兒女,為祖國國防養軍馬無尚光榮。

當相隔30多年後的20世紀初,我再回水池子憑弔時,山坡上巨大的標語仍依稀可見,曾經的房屋已不復存在,面對廢棄的水泥池子和半拉灶臺遺蹟,不由地心頭激動,昔日火熱的牧馬生活歷歷在目。直到今天我都堅定地認為,當年艱苦奮鬥的經歷,是我們人生最可寶貴的財富。

女子牧馬班的華芳歲月永生難忘

那個年代裡,為了適應放牧生活的實際需要,馬隊還培養我當“雙赤腳”醫生,學習給人和馬匹治病。學習班裡,“五.七”勞動學校紅軍老戰士蒲國恩和馬隊的宋友醫生,給我們教授人醫知識以及針灸的穴位,馬隊獸醫郭興章、王寅生教我們給馬灌藥、扎針。平時大家遇到頭痛腦熱、腹瀉等小毛病,試著用點藥還挺管用,試著給馬針灸也見效果。

一次給拴在六柱欄裡的馬紮針,在後海穴上行針過快了些,這匹便秘的馬沒等針拔出來就竄開稀了。還有一匹母馬初產沒能順生,小馬駒的後腿先出來,上半截身子和頭出不來,母馬已疼得倒地伸著脖子直翻白眼,恰恰獸醫和老牧工不在場,我和一個同伴顧不上找人,趕緊跑過去助產,兩人坐在地上,一人一邊抓著小馬駒的腿蹬住母馬往外拽,緩緩地把帶著胞衣的小馬駒拉出母馬的肚子。所幸馬駒無恙,掙破胞衣跌跌撞撞地就站了起來,睜開眼睛不一會兒就硬氣了許多,依偎著母馬蹭來蹭去找奶吃。都說馬通人性,經過一難,疲憊的母馬還沒有站起來,就轉過頭來,閃動的滿是友善的目光,既有做母親的幸福感,又有對我們的溫馨謝意,讓人無比感動。

五十多年過去,我雖記不得當年同心協力的同伴是哪位姐妹,但至今都忘不了那匹母馬的眼神是那麼的溫存。還遇到過一匹馬駒生出來就病了,我想把它抱起來,老母馬護犢又踢又咬,不讓我靠近小馬駒。試了又試,我讓駒子一直在母馬的視線裡,母馬終於安靜下來。我抱起駒子走著走著它就沒氣了,獸醫來了一檢查,說得的是溶血性黃疸病,必須在有效的時限裡全身換血才有可能救活。我看著這匹漸漸僵硬的小馬駒,難過地淚流不止,心中不停祈願那些可愛的馬匹都能母子平安。

珍貴的留影。左起肖平,女戰士 顧鳳英 沈阿麗 女戰士 張曉莉 劉香香 何蘭英、曲冰 梁秀華 王如國 戰士 段禮義

在艱苦的牧馬生活裡,大家沒有一個人叫苦叫累,反倒是充滿了樂觀情緒。工作之餘我們學習看書、唱歌跳舞,打打毛線、補補衣衫。正值青蔥歲月,自然活力無限,有時又難免整出點尷尬的事體。記得一次收齊馬群,給馬匹飲過水、餵了鹽,讓馬群就地歇晌。我們吃過飯後,一幫人備鞍上馬,一溜煙從水池子跑到山根南水的澇壩處,那兒有一片果樹生氣盎然,已是杏黃桑熟。我們早已眼饞得不行了,跳下馬就一個個像猴子般爬上樹去,吃了黃杏吃桑椹,再砸著吃杏仁,可能是吃得太多了,也可能吃杏仁中毒了,一會兒的功夫全都嘔吐不止,只覺得肚子亂響,頭痛欲裂,全身難受。不知誰喊了聲,趕緊到澇壩口子喝泉水,一股股山泉清澈冷浚,喝著吐著,慢慢的止住了嘔吐,肚子疼頭疼也輕鬆多了。經過這次教訓,我們長了記性,再也不敢隨便揪山裡的野花野果,更不敢胡亂吃了。

2017年9月的一天,曲冰前往當年的一個放牧點一一水池子,憑弔曾生活和工作過的地方

牧工歡送自己的坐騎參軍,走在前面牽軍馬的女同志為女子牧馬班班長沈阿麗

整日伴著大山與馬群對話,多少次迎來朝陽送走晚霞,多少次走過風雨又走進霜雪,我們這些牧馬人最盼望的是軍馬入伍的時刻。忘不了1970年7月那次隆重的歡送軍馬入伍大會,那天豔陽高照,南京軍區派人來接軍馬,馬隊職工歡天喜地,我們班多數人參加了大會。有道是騍(雌)馬上不了陣,雖說我們養的母馬無緣從軍,但我們的座騎都是優良的騸馬,會和其他馬群牧工的騎馬一樣優先參軍,我們當然要前來送別朝夕相處的無言戰友。

大會上,總後“五.七”幹部勞動學校劉學詩副校長講話,他高度讚揚馬場職工為軍隊建設作出的貢獻,還點名表揚了我們女青年牧馬班不愛紅裝愛武裝、甘為國防事業養軍馬的豪情壯志。

當交接軍馬儀式開始,只有馴服了的騎馬才能代表那些將要入伍而未經調教的軍馬列隊戴花,我們班長沈阿麗牽著馬走在最前面,隊伍裡還有我的騎馬“小炮彈”,何蘭英的大花馬,顧鳳英的78號馬,許子敏的23號黃膘馬,記不得是誰的27號大黑馬,全都頭戴紅花參軍了,我們深感無比自豪和莫大榮光。

送別了“小炮彈”,我又迎來了坐騎“後代”,它高大英俊,跑起來又快又穩,走起來一點都不顛簸,是引進前蘇聯的良種公馬蘇布的後代,馬隊牧工都很喜歡它,喚作“後代”,是我好不容易爭取到的。

見我騎的馬神氣,大家時常跟我開玩笑逗樂子說,你還是個姑娘家,咋就有了個後代?不管怎麼說,“後代”都算得上是我們馬隊的一個名星,遇到照相的機會,大家都首選跟它合影留念。這個無言戰友在此後的日子裡與我如影相隨,直到1971年9月我結束牧馬生涯調回場部。

女子牧馬班在賀蘭山牧馬地,從左至右為陳慧、陳寶珍、朱華。右邊這匹騎馬是曲冰的座騎,名字叫“後代”

說起牧馬生活裡最暖心的事,莫過於回到隊部受到領導、老職工和家屬們的熱情款待。那個年代經常集中開會,接到通知,各馬群留下值點的,其他人都要騎著馬趕到隊部,往往很晚才能返回。若遇上大風雪,我們女青年就被安排在老職工家借宿。記得我和姐妹們就曾經在馮秀芳、黨麗珍、張桂英、徐秀等人家裡住過。男主人們包括隊領導都擠在隊部裡過夜,讓我們住在家裡。我們身穿老羊皮襖腳蹬大頭鞋頭戴裡外發燒的羊羔皮帽,髒兮兮的行頭一股羶味,自己都覺得難為情,可是人家並不在意,每次女主人都是把新被褥拿出來,還給我們煮好熱湯麵。蓋著厚厚的被子和毛毯睡在暖炕上,這對我們常年在外風餐露宿的人來說,該是多麼大的享受啊,馬場職工那時建立起來的感情,真是至深至純,令人終生難忘。

送走軍馬再上馬,養育更多好軍馬!左起葛永明、曲冰、趙金山、嚴發玉

後來我們班又陸續來了新的姐妹,有蔡珍、陳寶珍、朱華、陳慧、郝榮敏、王愛香、劉榮娟等,她們普遍比我們年齡小,學騎馬可比我們最初強多了,很快適應了牧馬生活。全班姐妹在幾年牧馬生涯中,可以說都經歷過傷痛,沈阿麗從馬上摔下來腰部多次受傷,梁秀華頭部摔傷,治療了很長時間,陳寶珍從拉草的車上掉下肩胛和胳膊骨折,朱華頭跌破縫了好多針。一些姐妹因此留下後遺症,郝榮敏摔得骨盆骨折,場裡即照顧她調回了老家。我也經常從馬上摔下來,一次曾被驚馬從小腿上踏過去,所幸都沒有大礙。

再後來班上的鄧淑雲被選送上了部隊的長春獸醫大,許子敏、戚淑靜分別當了馬隊的會計和出納,其他姐妹們也先後調到新的工作崗位上。總後“五.七”幹部勞動學校大約1972年撤銷,1975年底全軍除了保留山丹軍馬場外,其餘馬場全部移交地方,賀蘭山軍馬場轉隸寧夏農墾局,成為賀蘭山農牧場,愛武裝女青年牧馬班此前一年就已結束了使命,前後大約存在了六年多時間。

2017年,賀蘭山軍馬場“愛武裝”女青年牧馬班的姐妹們相聚,圖為女子牧馬班戰友向老顧問、老獸醫敬酒

老顧問藍應泰(前右)、鄧六羔(前左),獸醫(後排右至左)張國才、趙志軍、王銀生

半個世紀後戰友相聚,當年的青壯年都已老矣,無限感慨,但大家為國防而牧馬無怨無悔

戰友重逢大合影。女同志從左至右蔡珍、顧鳳英、曲冰、朱華、季蘭英、劉淑珍、陳寶珍、梁秀華、何蘭英

2021年5月16日牧馬班部分姐妹在銀川相聚合影,從左至右為陳寶珍 曲冰、蔡珍、朱華、何蘭英、顧鳳英、梁秀華

如今半個世紀過去,當年的姐妹大都是古稀老人了,子孫一堂,幸福安度晚年。只可惜沈阿麗、許子敏兩位大姐盛年病故,讓我們留下深深的懷念。山東姑娘商愛仙、山丹青年張曉麗後來和大家失去了聯絡,她們現在可都安好?我們也很掛念。今生因牧馬結緣,住在銀川的姐妹們也常有聯絡,相聚時總有敘不完的戰友情誼,我們曾經的青春歲月彷彿就在昨天,宛如一首深情的歌,激勵著我們走向更加美好的明天。

本刊獨家原創 抄襲剽竊必究

作者曲冰 女,原籍河北獻縣,1950年出生,大專學歷,中共黨員,銀川六中初中老三屆,1966年參加工作,先後為賀蘭山軍馬場農工、統計員、打字員、牧工、政治處青年幹事、團工委專職副書記,銀川市婦聯辦公室副主任、城工部長,市直機關工會主席、工委副書記,銀川市殘聯理事長、黨組書記。現為銀川市退休幹部。

原文編輯:曹益民

本文編輯:徐建明