劉海

劉海,筆名海笛,四川作家:

【我的母親】

翻相簿時,發現一張母親在我百天時抱著我的老照片,太珍貴了。母親那時才二十多歲,一張純淨的臉,一對長辮子,一件碎花的襯衣,一身工作裝,胸前一枚共青團的像章,完全不像一個已有三個孩子的媽媽。母親是鐵匠的女兒,外祖父在母親很小的時候就去世了,只留下外婆同母親相依為命的生活。聽老一輩的人說,在四十年代,母親可是他們那個小縣城的美女。媽媽年輕時頗有個性,外婆很疼愛這個唯一的獨生女兒,在她很小的時候,就替她找了一個當地有錢人的人家的子弟,想招贅入門,望母親撐起這個家。誰知母親死活不允,哭著、鬧著,硬是退還了人家的重金聘禮。直到後來遇上了我的父親,一個落魄人家的長子,十六歲就出嫁了。

1961年,母親在成都望江樓公園薛濤井前留影。

我父親為人忠厚,讀了些書,接受了一些進步思想,深得母親喜歡。但父親在家是呆不住的,新婚不久,他就留下母親在外四處漂泊。母親卻毫無怨言,支援父親外出,讓父親去尋找外面的世界,接觸了一些進步人士。臨近解放,父親才在成都找到一份工作,把母親從川北老家接了出來。1952年母親是懷著我上成都的,在成都生下我就參加了工作。記得我曾經問過這張照片的來歷,她說以前他們這代人少照相,是我三個月一個星期天,她抱著我在成都的一家像館照的。父母在同一個系統工作,但不在同一個單位。從我記事的時候起,他們總是天不亮就上班去了。很晚很晚才回家,連星期天也難見到他們的人影。那時父母的工資不多,我們一家七八口人,全部生活的擔子就壓在他們身上,生活的重負是可想而知的了。

1973年,一張全家福。

小時候,我們很難見到父親的笑臉,母親也顯得嚴厲。他們從不出去玩,也很少帶我們四兄妹去,彷彿他們成天只會工作似的。父親也沒有什麼嗜好,不抽菸,不喝酒,掙來的錢全用在我們身上了。他倆是非常節儉的人,上街連一碗麵都捨不得吃,穿著也很簡單,常年一套退了色的幹部服。工作服,就是他們最時髦的著裝了。但父母從沒為生活的窘迫而吵架,總是共同擔起這副家庭的重擔。只一次,他們吵架了,那是因父親見母親幾年都沒添置一件衣服了,甚至連一件大衣也沒有,就在領工資的時候,為母親買回一件三十多元的朝鮮呢女式大衣。母親見後,很不高興,和父親吵了起來,賭了很久的氣,說這麼大的事沒有和她商量。母親是心痛這三十多元錢,當時這錢可夠一家人一個月的伙食費用了。

1969年,我下鄉時才16歲,父親因出身問題送回了老家,母親也關進了“牛棚”。下鄉出發的前一天,我到了母親單位。看見母親正和一群人在勞動,搬著一堆沉重的磚頭,被幾個戴袖套的人吆喝著。幾個月不見,母親憔悴了,當她知道第二天我就要離開成都時,她的眼神閃出無奈和傷心,下意識地放下手中的磚,摸了摸衣袋,大概是她想給我點錢,但空空入也的口袋什麼也沒摸出來。母親失望地看著我,叫我到牛棚(被關的地方)等她。

我看見她向一位戴袖套的人走去,那人樣子兇巴巴的。不知母親向這個人說了些什麼,只見這人只一個勁地搖頭,母親的臉急得通紅,一改她昔日的溫和,竟然大聲地嚷起來:“你就沒有娃娃當知青,我兒子是響應號召下鄉的,我借點錢支援孩子到農村,以後你們從我的工資里扣除,還不行?”她把話說得很大聲,像是在吼。

母親的吼聲,引來一群工人,人們議論著。那人自知理虧,怕引起工人的憤恨,慌忙把母親喊進辦公室。當母親走進辦公室的時候,我的心裡充滿了不安和恐懼,為母親而擔心。那一會兒就像過了很久很久一樣。母親從辦公室出來,看見我,臉上露出一絲苦澀的微笑,揚起了她剛借來的30元錢,拉著我的手,把錢全放在我的手裡。

我的鼻子直髮酸,眼淚竟止不住叭嗒叭嗒直掉。母親難過地看著我,拍打著我的肩:“娃娃,你是男孩子要堅強些,對什麼事都不要怕。到農村去,沒有什麼,全國那麼多農民在農村都能過,你就不能過了。今後媽媽也要回老家,和你爸爸一起去種田。”母親替我擦了擦臉上的淚,又輕聲對我說:“到了鄉下,要勤快點,對人不能有壞心眼,在農村找個能幹的女孩子,安個家,媽媽就放心了。”聽著母親的話,如同母親在和我作最後的訣別,我的淚水快要出來了。“再見!”我怕哭出聲來,讓母親難過,慌忙向她揮了揮手,轉身走了。我不敢回頭,因為我感覺到母親的目光一直在我的身後。

【我的父親】

父親也去世多年了,總想寫一點文字來告慰他的在天之靈。父愛如山,高山仰止,但每每提起筆來,卻不知從何處下手。父親是溫和之人,對人對己。小時候他常對我說,沒有必要去跟別人爭論是非功過,世間自有公論。那時人小不明白父親的意思,現在想起來,真還有深意。

我的祖籍在川北,祖爺家是當地的一個望族,有上百畝的田地,幾百畝的山。我爺爺三十多歲就離開了人世,把這麼一個家業留給了我奶奶。我奶奶也是才三十多歲就守寡,父親是家裡的長子,長兄如父,他也不過十七八歲,但我奶奶什麼都得聽父親的。年輕時的父親愛讀書,愛結交朋友,是個仗義疏財的人。常把家裡的錢財用來幫助許多窮的同學和朋友。後來他到縣城讀書,染上了賭博,賭輸後,他就給人家打白條子,讓這些賭徒到家裡直接向奶奶索取。父親常常氣得奶奶哭,但奶奶拿父親也沒有辦法。就這樣,快到解放時,家裡的田地幾乎損失殆盡。自從父親外出讀書,他就很少回鄉下了,臨近解放時,他結交了些進步人士和地下黨人。

1949年四川剛一解放,父親就進了川北革大學習。那時革命需要大量的幹部。父親革大畢業後,領導留了一批幹部,父親有文化,被看好,曾在行署管過後勤,當過伙食團長,還受到過領導的表揚。那時父親年輕有為,春風得意,但他運氣不好,誤了前程。一天他在街上遇到一個多年沒見的落魄的高中同學,他把這個同學帶到單位,管吃管住,誰知這個同學住了一段時間後竟不辭而別,臨走時卻抓了一把父親放在辦公桌裡管的伙食錢,拿走了2元多。父親一直不知,直到月底清賬,才發覺賬對不上。那時幹部是供給制,一月的伙食費才6元,工資也很少,2元多錢不算一個小數目。為這事,有人說父親貪汙公款,再加上父親的出身不好,他受到了隔離審查。直到後來他的這個同學因其他事發,交代了在父親這裡的這件事,才還了父親的清白。但就為這事,父親失去了進京的機會。

父親一直在地方工作,他總是說領導信任他,他要為國家好好工作,要對得起國家對他的培養。所以他一直嚴格要求自己,也這樣教育我們。父親一直從事地方單位人事工作,但他從沒有為自己家裡的人和親戚安排過任何工作。我下鄉六年,妹妹下鄉四年當知青,他已從牛棚放出來主持單位的招工工作了。他還寫信讓我們在農村好好勞動,自己努力。那時有個招工人員問父親,要把我們兩兄妹調回成都來,他不但不發話,還批評別人不能亂用指標。氣得我和妹妹很久都不理他。後來他對我們說,正因為他在管這個工作,他才更不能搞這個特殊。

父親一生廉潔自律,無愧於黨,無愧於人民。他安排了許多人的工作,從來都是秉公辦事,不收人家一點東西,哪怕一包煙,他說這樣就玷汙了自己做人的準則。記得有一次,我當知青回家,遇到他正在搞他們單位知青的調動。一個知青的父母找到我家說他家的孩子在農村已很久了,家裡負擔很重,希望讓父親幫忙把他的孩子儘快調回來。臨走這個家長悄悄留下了一條好煙、一匹好呢子料布。父親知道後很生氣,那幾天他很忙,又不好出面,就讓我代他去處理這件事。父親說,我不能要他們的東西,他們的生活很不容易,你一定代我無論如何也要把他們的東西退回。我把煙和布匹送到這個工人家,這個家長就是不要,說這是小意思,要我把這東西拿回去,我在他們家都推出了一身汗。最後我只好嚴肅地對這個工人說,這是我父親讓我送回來的,你對我爸爸不瞭解。你就別拿東西了,你不拿東西,你的孩子調回來還快一些,你拿了東西,你的孩子調動就懸了,我爸就不給你辦理了。事後聽父親說,這個知青很快就調回了成都,這家人還感到非常意外。

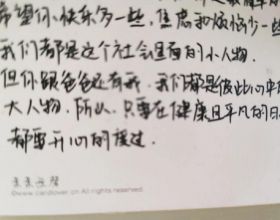

【黃昏即景 】

老一輩的人“先結婚,後戀愛”的佔多數,我的父母大概也屬這型別。年輕時他們在單位,各忙各的,星期天都少在一起。在那段時間,父親每月只發10元錢的生活費。我們一家僅靠母親的60多元工資生活。政治上的壓力,經濟上的拮据,母親都默默一個人承受著,從不叫一聲苦,她常常教育我們要做正直的人。在父親想不開的時候,母親頂著政治上的壓力,去牛棚看望父親,安慰父親,給父親生活下去的勇氣。我的父親和母親從結婚到去世,走過60多個年頭的風風雨雨,他們相濡以沫,直到退休。我們幾兄妹都安了家,有了工作,他們才過上了舒心的日子。父親的臉上寫滿了笑容,母親的臉上再也找不出一絲嚴厲。以往沒有一同去公園,退休後,他們去了;以往他們從不進飯館,退休後,他們結伴去了;以往他們沒有一同去影劇院,退休後,他們攜手去了;以往他們從未去旅遊,退休後他們相約去了……看見父母相親相愛的晚年,看到他們尋找到他們年輕時失去的世界,我的心裡時時充滿了暖意。

父親退休後的單人照

1982年,父親70歲生日家庭聚會留影。

【一生的禮物】

“爸爸是爺爺的兒子,是兒子的爸爸”,這句近似繞口令的話,卻連線著一家三代人。既為人子,又為人父,角色的變換,我的心理感受當然也就多了一層。記得我剛上初中時,父親成天忙於工作,早晨天不亮就出門,要很晚才回家,連星期天也少休息。由於父親在家的時間很少,我們父子間顯得有點疏遠。對我來講,父親在不在家都一樣。

一個星期六的下午,我放學很早,父親竟破天荒地坐在家中了。他剛出差歸來,風塵僕僕的樣子。見到我,父親便喊了聲:“兒子,過來。”他從提包裡拿出一本《給少年朋友談作文》的書,笑著對我說:“爸爸這次出差,沒什麼帶給你,我買了這本書給你,好生讀讀。”

我翻開書,在書的扉頁上,父親早已為我簽上了字。“給海兒閱讀,願對你的作文有所幫助。購於出差之途。爸爸”,拿著這本書,當時我真是好高興。這是父親第一次正式送給我的禮物。我捧著它,如同捧著一件精美的玩具,硬是捨不得放下。後來我下鄉當知青時也帶在身邊,這本書成了我樂意寫作的啟蒙讀物。

記不清是哪一年,父親已是七十多歲的高齡了,退休多年在家,很少出門,身體也早大不如前。某次他從電視上知道成都市體育中心在舉辦全國書展,竟興致極高地一個人前往。父親在書市逛了一個下午,為我剛上初中的兒子買了一本《今日少年座右銘》的書。回到家裡,他不顧自己的疲勞,用顫抖的手一筆一劃地在書頁上寫下這樣的話:“孩子,這本書,購於全國第五屆書展。它是一本普通的書,書中的內容是政治家、文學家、數學家、哲學家留下的、畢生為之奮鬥的語言的結晶。我認為書中的每句話,都是寶藏之源,望你在初中畢業時,把它讀熟背得,並理解其中的含義精神,作為你一生奮鬥的目標,從中去追求、開採、發揚、創造你高尚和美好的人生吧!爺爺”。父親工工整整地寫完了題辭留言,把我和兒子叫到面前,十分莊重地把書交給了孩子,像完成一件大事,充滿了喜悅,才坐了下來。

1978年,與妻婚紗照,那時成都像館還沒有彩照,是同學的大姐在像館工作,找人放大後著色。

1994年,兒子上中學時我們一家三口人。

望著父親送給兒子的書,我的心久久不能平靜。父親送給孫子的禮物,竟然與幾十年前送給兒子的禮物一樣,拳拳老父愛子惜孫之情盡在其中了。它至今被我們珍藏著,將永遠陪伴著我們,不管到海角,到天涯。

1992年,母親為第四代重孫過生日。

責任編輯:梁嫣佳

校對:徐亦嘉