講述:朱彥夫 整理:歌未央

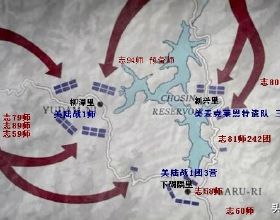

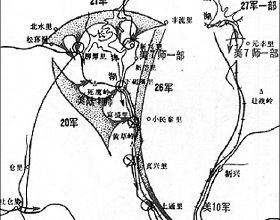

1950年12月3日凌晨,我所在的26軍77師230團1營2連,剛趕到長津湖別面的袂物裡,突然接到了戰鬥命令,去一個叫下碣隅裡的地方,接替20軍58師阻擊將逃跑的美軍陸戰1師。

這個時候,部隊離下碣隅裡還有100多公里,至於下碣隅裡具體在什麼位置,不用說我這個當班長的,就是連長和指導員也並不清楚,好在有團裡的參謀帶路,我們只管跟著走。

我們在齊膝深的積雪中行進,一路上不斷遇見自前線下來的擔架隊,說20軍和27軍打得十分慘烈,好多部隊已經失去了戰鬥力。

我14歲參軍,15歲入黨,16歲當班長,跟隨部隊打過不少的營帳惡仗,但美軍到底是什麼樣並不清楚。

出國前,上級宣傳說美國佬是紙老虎嘛,可這個紙老虎怎麼把20軍和27軍打成了這個樣子,要知道,這兩個軍可是華野的頭等主力啊。

離開袂物裡南下的前兩天,部隊還是夜行曉宿,可到了12月4日後半夜,上級又下達了晝夜不停急行軍的命令。

原來,因為美機轟炸和道路積雪,部隊根本無法按計劃趕到下碣隅裡,只好將攻擊時間改在12月5日夜間,而這個時間也是十分困難,師裡只好下達了不顧一切行軍的命令。

第二天早晨部隊剛經過新興裡不久,上百架地機飛臨上空,成波次地開始了掃射與轟炸。

我們行進的道路西邊是冰封的長津湖,東面是懸崖峭壁,除了就地臥倒根本無處藏身。我瞅準敵機的間隙,將班裡的戰士帶到了一個炸彈坑裡隱蔽。

這時,不遠處依然暴露在雪地裡的幾名戰士急了,舉槍朝劃過頭頂的敵機開火,可才打出幾發子彈,就倒在又一架敵機的掃射中。

眼睜睜地看著倒下的戰士,這時我才明白,美國佬真的不是什麼紙老虎。

幾個小時的轟炸過後,77師的前指給炸掉了,120多人的2連也只剩下了49人。

敵機剛飛走,連長和指導員就爬起來,招呼我們繼續行軍。

又是一天一夜的急行軍,12月6日凌晨,我們到達了250高地。這時,我們才明確了具體任務,在此阻擊已經開始逃跑的陸戰1師。

爬上250高地後,我的第一感覺是餓了,可我們已經斷糧了,行軍的路上撿的美軍丟棄的罐頭也早已經吃光。

250高地位於下碣隅裡以南1公里處,緊鄰通往咸興的江鹹公路,是陸戰1師撤離的必經之路,戰士們肚子裡空空的,怎麼去守陣地呢。

這時,通訊員跑了過來,說連裡命令開啟棉被吃棉花。許多人不知道戰場上的紀律,掏棉花吃也是需要命令。

一聽說吃棉花,戰士們都愣住了,即便是再困難的抗戰時期,部隊也沒吃過棉花啊。

可這是朝鮮戰場上,不用說是吃棉花,就是下火海也得服從。

我拔出刺刀挑出了一塊棉花,又抓起了一把雪:“棉花就白糖,越嚼越香。”說罷,帶頭硬硬將棉花吞了下去。

這時,指導員走了過來,激勵一時遲疑的戰士們:“向你們班長學習,吞幾口棉花好有勁,打退了敵人我們就有吃的了。”

指導員轉身將我叫到了一邊:“你們班守衛主陣地,擔子不輕啊!”

我回答指導員說:“人在陣地在。”

指導員拍了拍我的肩膀,又朝附近的陣地走去。

250高地毗鄰長津江,後半夜竟下起了大霧來。

這時,我們前方76師防守的一個山包突然響起了密集的槍聲,原來敵人藉著濃霧掩護成功偷襲,接著又故伎重演,企圖再次偷襲250高地,豈不知,我們早已有了準備。

因為大霧天氣,美軍的夜航機和遠端榴彈炮失去了作用,單憑步兵攻擊只能白白送死。

戰鬥到上午9點,我們連傷亡不大,我帶領的主陣地上的班更是一槍未放。

這時,我才依稀看清了附近的地形。如果天氣持續大霧,沒有飛機和榴彈炮強有力的支援,敵人單憑步兵根本無法拿下250高地,而若拿不下250高地,陸戰1師將寸步難行,滅頂之災就在眼前。

可上天卻眷顧了不顧一切逃跑的陸戰1師。

上午10點,細雨般的大霧開始變得稀疏起來,已經盤旋在天空多時的敵機隨即開始了低空俯衝,2個小時的轟炸後,又是颳風一般的榴彈炮,將250高地打成了一座活火山。

真正的生死考驗來到了。

戰鬥持續到下午,美軍始終沒能拿下250高地,但我們2連的前沿陣地全部丟失,連長被炮彈炸得不見了人影,除了身負重傷的指導員,其他的班排長和戰士也無一生還。

我參軍第二年火線入黨,還當上了戰鬥班長,這都是指導員一手培養的結果,我說什麼也得把指導員背下來。

趁著炮火停息的間隙,我爬到前沿陣地找到了身材高大的指導員,將其背到了主陣地的反斜面隱蔽處。

此時,指導員還能說話,他斷斷續續地叮囑我說:

“打仗就會有犧牲,我們連打光了算不了什麼。你若活下來,要把戰士們的壯舉照實記錄成文,傳給後人,這比犧牲更有價值,那麼我閉上眼睛,也不枉一死。”

我流著眼淚答應了,接著又問指導員還有什麼要交待的,可是指導員已經閉上了眼睛。

將指導員的遺體安頓好後,美軍的步兵開始了又一次攻擊,我隨即帶領戰士進入了陣地。

此時,我們班還有7個人,杜玉民、萬中祥、徐風明各自帶領一名戰士守住成扇面的三個點,我在高地的主峰上瞭望機動。

與美軍槍對槍,刀對刀,我和戰士們半點不憷,等居高臨下打退了美軍的再次攻擊,已是黃昏時分。

此時,美軍索性停止了步兵攻擊,將下碣隅裡方向的榴彈炮全部調了過來,炸得250高地如同白晝。

等炮聲停止,我發現陣地只剩下了自己。

整整一個白天,陸戰1師的1個營止步250高地不前,這讓他們十分納悶,一個不到100平米山頭至多可以隱蔽一個連,而其抵抗力卻遠遠超過了一個營。

於是天黑之前,調動所有的兵力實施割裂戰術,三面同時發起了攻擊,並讓會中國話的南朝鮮士兵喊話:“中國的兄弟們,投降吧!”

去你媽的!讓老子投降,休想!

我罵完了心裡那個得意,因為我一個人在對付敵人的1個營,這時,我又覺得美國佬是紙老虎了。

眼看美軍要實施割裂戰術,我趁機蒐集了陣地上所有的彈藥,並將三挺輕機槍分別架在不同的方位,每個射擊點都撂下幾個壓滿子彈的彈夾和幾枚手榴彈,然後,只等敵人喊話結束髮起攻擊。

因250高地一面是懸崖,所以美軍夜間的第一次攻擊成西北東南的扇形,而這恰好正是三挺機槍的掃射介面。

我沒有順序地打了這邊打那邊,這讓一時摸不準火力和人員配置情況的敵人又停止了進攻。

美軍的攻擊一停下來,我一頭扎進了半米深的積雪裡,好讓自己頭腦清醒下來。

突然,我一個機靈爬了起來,經驗告訴我,敵人接下來的主攻方向將是背面的懸崖,。

果然不出所料,片刻過後,美軍便開始了攀爬懸崖實施更加隱蔽而兇狠的側擊。而此時的我,剛好臥伏在臨近懸崖的那挺機槍後面,並調轉了機槍的射介面,屏息靜氣地等著美軍靠近。

眼見躲躲閃閃的美軍摸到了30米的距離,我猛然開火,直至打完了剩下的彈夾。

還沒等驚恐慌亂的美軍做出反應,我撂下機槍,又迅速扔出了早已準備好的手榴彈。

等攀爬懸崖上來的美軍雨點般的子彈狂射了過來,我已經跑到了第二挺機槍的位置,隨即調正槍口又是一陣猛掃。隨後,第三挺機槍也炒豆般地怒吼起來。

我雖然聲東擊西,打退了攀爬懸崖上來的美軍,但正面靠上來的美軍卻摸清了是一個人在打三個火力點,於是蜂擁而上,毫無顧忌地三面合圍過來。

打完了子彈後,我快速換上彈夾,可槍托剛剛頂到肩窩正要勾機時,一枚手榴彈落在了眼前。

我抓起嗤嗤冒煙的手榴彈扔了回去,提起機槍一個翻滾還沒等起身,又有兩枚手榴彈炸響在身邊。只覺得身體頓時抬上了空中,眼前一陣眩暈,又重重地摔在了雪地上。

猛烈的撞擊過後,我一下子清醒過來,躺在那裡的只覺得胸悶口渴,四肢尚有知覺,右眼裡則是一片腥紅的血幕。

我發現自己沒死,急忙試著翻身站起來,結果又摔倒在地。

突然,一塊肉乎乎的東西滑落到嘴邊,濟餓難耐的我本能地吞了下去。

吞下去自己的眼球后,我感覺有了些許力氣。這時,美軍越來越近,他們企圖抓活的。

不行,死也不能做俘虜。

我吃力地爬到懸崖邊,剛想翻身滾下去,一名趕來的美軍當即朝我腹部刺了一刀,我一閉眼,翻身滾下了一側的山溝。

山溝的積雪一米多深,落在上面感覺像跌在厚厚的棉被上。

這條山溝正是上陣地時的來路,沿著山溝爬下去就是是後方,我腦子裡死死鎖住這個意識。

而美軍並沒有放過我,胡亂朝山溝裡打了一陣槍後,才“嗚裡哇啦”地撤下了高地。

見美軍沒了動靜,我手扒腳蹬開始了挪動,等拼盡了最後一點力氣後,終於昏迷在了山溝裡。

當我醒來時,已是93天之後。

我昏迷前的記憶是那積雪很深的山溝,但現在卻半點不覺得冷。

我這是在哪裡呀,難道我被俘了嗎,我的槍呢,我們的陣地呢?我一邊想,一邊下意識地想摸槍,可雙手都不聽使喚了,想站起來,卻又感覺不到腿的存在。

這時,我聽到了一個年輕姑娘帶著哭腔的喊聲:“朱彥夫活過來了,朱彥夫活過來了。”

不一會兒,一個人稱馬政委的男人來到我身邊,連聲說道:“奇蹟!這是一個奇蹟!朱彥夫是一名鋼鐵戰士!”

等我完全清醒過來,我才知道,這裡是東北軍區最好的醫院——長春第三軍醫大學附屬醫院。

年輕的女護士說,我已經昏迷了整整93天了,能醒過來真的是一個奇蹟。

女護士輕聲細語地講了我昏迷後的一切。

在250高地的那天夜裡,我爬出了1000多米昏迷後,77師230團前來聯絡的兩名偵察員發現了我,於是急忙將我抬下了陣地。幾經輾轉,我又被送到了長春第三軍醫大學附屬醫院。

當時,我頭部中彈,腦漿外流,左眼乾癟,腹部有一個口子,腸子凝結在貼身襯衣上,雙手和雙腳已經完全麻木,只有時強時弱的呼吸,還表明是一個活人。

部隊醫院的馬政委聽說後,急忙趕到了病房,調派了醫術最高的醫生和護理水平最高的護士組成了一個醫療組,說想盡千方百計也要將我救過來,這個女護士就是我的主管護士。

將近3個月的時間裡,我先後經過了顱腦取彈,面頰植皮,腹內排異,眼部摘取彈片,以及四肢反覆擷取等47次的手術,見我終於醒了過來,幾乎很少回宿舍的女護士竟激動地哭了。

從那一天,我開始和女護士以姐弟相稱。

當時,我的雙眼都纏著繃帶,人還不能動,只能躺在床上,吃飯、喝藥以及大小便全靠護士姐姐。

大概半個月後,雙眼繃帶拿掉了,我才搞清了自己的傷情:

左眼完全失明,右眼的視力僅有0.3,兩隻胳膊從手腕以上切掉,小腿也從膝蓋下7釐米處截去,身高只剩下了1米32,體內還有7塊無法取出的彈片。

知道這一切後,我頓時萬念俱灰,當時我還不到18歲啊。

我朝護士姐姐突然吼道:“為什麼要救我?失去左眼,我還有右眼,可沒腳沒手,我活著還有什麼勁?!”

護士姐姐一時愣住了,過了一會兒,她好言好語地勸我說:“你已經活過來了,那就好好地活下去。”

護士姐姐讀過中學,看過小說《鋼鐵是怎樣煉成的》,他就用小說裡的主人翁保爾·柯察金來鼓勵我。

而無論護士姐姐怎麼說,一心尋死的念頭已經主宰了原本剛強無比的我。

當時,尋死最好的辦法是吃安眠藥。於是,我朝護士姐姐撒謊要來安眠藥,說等夜裡睡不著時讓同病房的戰友喂藥,可安眠藥剛攢了五六片就被發現了。護士姐姐當即決定,所有的藥必須當著她的面吃下去,多餘的藥半片也不給我了。

無奈,我只好將“自殺的希望”寄託在了傷情穩定之後。

幾個月之後,見自己可以自由挪動殘缺的身體了,我又滋生了尋死的念頭:可怎麼個死法呢?

病床緊鄰窗戶,而窗戶和病床之間有一張桌子,我暗自拿定了跳窗自殺的念頭。

一天,趁護士姐姐不在病房,同病房的戰友也一時打起了瞌睡,我悄悄滾下床挪到了桌子前,再用半截的雙臂扳起桌角。

等我忍著傷口掙裂的疼痛,終於爬上了鮮血淋漓的桌子,正要往窗外翻滾之際,同室病友大喊一聲跳來過來,一把扯住了我的衣領。

護士姐姐聞聲跑進了病房,將我抱到了病床上,流著淚說:“你不是一口一個姐姐叫我嘛,那你就聽姐姐的,再難的日子都過去了,還有什麼挺不住的,你執意這樣,不說對不起犧牲的戰友,也對不起我這個姐姐啊!”

我也哭了,只好一時答應護士姐姐,說以後再也不這樣了。我嘴上這樣說,其實心裡執意尋死的念頭卻並沒有消失。

半個多月後,趁護士姐姐陪同戰友出去曬太陽,我又翻下床朝桌子爬去。

可我剛爬上桌子,正要用牙要開窗戶插銷是,外面的護士姐姐又發現了我。

護士姐姐聽到撂下戰士,邊喊邊跑上了二樓的病房,不由分說將我抱回了病床上,並讓人喊來了醫院的馬政委。

看著又是鮮血淋淋的我,馬政委火冒三丈:

“你的命是我們用幾個月時間搶回來的,你有什麼資格自己了斷。自殺,往深處說,是對國家、親人的背叛,是黨員對黨的背叛,也是最懦弱、無能的表現!”

發完了火,馬政委又好言相勸我:“你為國家獻出了自己的肢體,這種犧牲是有價值的。你應當有信心,頑強地活下去!”

我紅著臉說:“我現在肉軲轆一個,對國家對親人都是一個累贅,還不如早了斷了自己。”

馬政委一聽,接著劈頭蓋臉又大罵起來:

“朱彥夫,你沒良心!你自己了斷自己,對得起犧牲的戰友嗎?對得起給你治療的醫生、護士嗎?你知道為搶救你輸了多少血嗎?你這個軟骨頭!你還算個黨員嗎?你是舉起拳頭宣過誓的人,你是朱彥夫是舉過拳頭的人啊!”

我馬上舉起了右手的殘臂,哆嗦著嘴唇說:“馬政委,我還哪來的什麼拳頭了啊?”

馬政委一把抱住我,淚流滿面地說:“我還不知道你沒有拳頭嗎?你沒有拳頭,不是還有心嘛!美國佬都沒有打死你,你難道能讓信心打敗自己嗎?!”

馬政委的話,深深打動了我,靠在政委的懷裡,我也嚎啕大哭起來。

馬政委走後,護士姐姐還是不放心,邊流淚邊勸慰我說:“你要是還認我這個姐姐,就聽政委的話,好好活下去,否則,我就不認你這個弟弟了。”

幾個月的相處,我早已把護士姐姐當做自己的親姐姐了,我舉起了右手的殘臂,發誓說:“我說到做到,看我的行動好了。”

自此,我徹底放棄了尋死的念頭。

活下去這句話好說,可失去四肢的我做起來困難重重,因為護士姐姐不可能照顧我一輩子啊,我首先必須學會自立。

起初,我先是模擬自己吃飯,我讓護士姐姐把飯碗擺在斷腿前,再用雙臂夾起勺子,可還沒等靠近碗沿勺子就掉了,於是我就改用嘴叼勺子,再用臂碴夾緊,可方向把握不準,勺子又落在了地上。

護士姐姐趕緊過來幫我,我急忙搖頭拒絕,說今天不練好這個動作絕不吃飯。上百次的練習後,我終於可以憑臂碴夾緊勺子了。

一個多月後,在護士姐姐的見證下,我開始了第一次“吃飯實戰”,可還是碗倒飯撒。他只好低下頭,用舌頭把米飯舔進嘴裡,嚥下第一口米飯時,我流淚了,護士姐姐也淚流滿面,說我好樣的,是現實中的保爾·柯察金。

終於自己能吃飯了,我向護士姐姐說了一個目標——用兩個月的時間站起來,自己走路!

這時,部隊醫院已經為我裝了假肢,可每次都需要護士姐姐幫忙,反反覆覆練習了上千遍後,我學會了自己安裝假肢,可拄著柺杖剛一邁步,“咣噹”一聲又摔在地上。

護士姐姐心疼地扶起我,安慰說:“至少能站起來了,能邁出半步,就會邁出一步。”

這時,同室的戰友已經出院了,我練習的時候索性將護士姐姐趕出病房,自己一個人練。摔倒了爬起來,再摔倒了再爬起來,這是我練習走路的唯一方法,但常常四肢的創傷面剛結痂,又被磨得鮮血直流,直至浸透了衣袖和腿套。

不疼是假的,疼得實在難忍了,我就唱《三大紀律八項注意》《志願軍軍歌》,而且嗷嗷地唱,嗓子啞了還接著唱,一直唱到感覺不到疼了為止。

從一步,一米,再到十步十幾米,傷口結痂,破了再破,破了再結痂,兩個月後,我終於可以自己走路了。

那一天,我叫上護士姐姐走到病房外一棵最高的楊樹前,儘管後背靠不緊樹幹,但我的胸挺得直直的,護士姐姐高興地說了一句小說裡的話,說我的人生高度是常人所不及的。

轉眼到了1952年的春天,我除了穿衣服和大小便,吃飯、喝水和走路已經完全可以自立了,而朝鮮戰場的戰鬥仍在進行,不時有一些重傷員送來,病房緊張的醫院,只好將我送回了山東軍區泰安榮軍醫院。

臨走的時候,馬政委特地來送我,說:“朱彥夫,我只有一句話送給你,你我都是舉過拳頭的人!”

護士姐姐更是捨不得我,一直將我送到了長春火車站的月臺上。我透過車窗玻璃,只見護士姐姐在不停地朝我招手。

我多想去擁抱一下護士姐姐啊,沒有她我可能早就去和犧牲戰友作伴了。想到不能還能不能再見到護士姐姐,我禁不住又失聲哭了起來。

護士姐姐隔著玻璃看著我,也早已是淚流滿面,那個眼淚用手止不住啊,它就摘掉了軍帽來擦,我這才看清護士姐姐原來扎著兩條長長的辮子。

多少年都過去了,我至今記得這位護士姐姐,大大的眼睛,臉上有一對酒窩,還是那長長的辮子。

火車沿著我當時去朝鮮的鐵道一路南下,清明後我住進了山東軍區泰安榮軍醫院。

這一年的五四青年節前,榮軍醫院的院長找到我,說附近一所中學要請我去作報告,我急忙問,我一個殘疾人去給青年學生做什麼報告呢,要去也得讓戰鬥英雄去。

院長笑著說:“你朱彥夫就是名副其實的戰鬥英雄啊,你去做合適。”

沒想到這次報告後,我在泰安出名了,不光學校和當地的駐軍,一些政府機關和廠礦企業也紛紛邀請我去的接下來的日子,

可飯來張口衣來伸手的日子,又讓我煩躁起來。多少年都過去了,我至今記得這位護士姐姐,大大的眼睛,臉上有一對酒窩,還是那長長的辮子。

火車沿著我當時去朝鮮的鐵道一路南下,清明後我住進了山東軍區泰安榮軍醫院。

這一年的五四青年節前,榮軍醫院的院長找到我,說附近一所中學要請我去作報告,我急忙問,我一個殘疾人去給青年學生做什麼報告呢,要去也得讓戰鬥英雄去。

院長笑著說:“你朱彥夫就是名副其實的戰鬥英雄啊,你去做合適。”

沒想到這次報告後,我在泰安出名了,不光學校和當地的駐軍,一些政府機關和廠礦企業也紛紛邀請我去作報告。

我作報告從來不只講大道理,我講長津湖戰役的天氣和沒有東西吃,講美國佬飛機大炮的兇狠,講連長和指導員以及戰友是怎麼犧牲的,講我想自殺後來又怎麼活下來的,將真實的戰爭說出來,人們不禁感動也更能珍惜和平。

可報告會不是常有,我更多的日子是飯來張口衣來伸手,這樣的生活過了幾年後,我又煩躁起來:“這樣下去,我只能是個累贅,除了等死還能幹嘛呢?”

我想起了自己的老家——山東省沂源縣的張家莊,那裡有我多病的老媽和鄉親。

5歲那年,我的父親被掃蕩的日本鬼子開槍打死了,老媽靠四處要飯和鄉親接濟才將我養活下來。而自14歲參軍後,我一直沒有回過家,老媽只知道我去朝鮮負傷回國了,卻不知道我現在的樣子。我也擔心,多病的老媽那一天會離我而去。

1954年的一天,我找到了榮軍醫院的院長,說:“我得回老家,在這裡只能給國家添麻煩。”

榮軍院長一時不理解我,說:“你是國家功臣哪,國家理所應當將你養起來,有什麼麻煩的?”

我說:“我寧要一天的自食其力,也不要長久地護理。”

榮軍院長繼續追問,我只好說:“我老家窮啊,除了窮山頭還是窮山頭,我得回家和老媽一起過。”

榮軍院長心想,既然我老家那麼窮,就更不能允許我回老家,何況我又是一名特等殘廢軍人。

我只好合盤說出了自己的想法:“我回老家,不光是陪我老媽,是想看看能不能幫鄉親們拿下那些窮山頭。”

老八路出身的榮軍院長,這才理解了我的心思,於是報請山東軍區批准,派一輛獨輪車將我送到了老家沂源縣的張家莊。

我的老家處在深山裡,街道上除了石階還是石階,幾乎沒有平路,隨行的工作人員,只好將我背到了自己的院子裡。

看著只有一米幾的我,老媽半點思想準備也沒有,好半天還是不相信:“彥夫,這是你嗎?”

我張開一雙斷臂說:“娘,我是彥夫啊。”

可老媽卻沒有抱我,含著眼淚說:“你這個樣子回家幹什麼啊?”

我說:“兒想娘了,回來盡孝啊!”

老媽道:“娘身板不好,也活不了幾年了,娘怕養活不了你啊,你還是回榮軍院吧!”

為了逼我回榮軍院,老媽除了給我送點吃的,竟狠心不和我住在一個房屋裡,也不和我朝面說話。

望著老媽瘦弱多病的身軀,我欲哭無淚,我深知老媽的苦衷,她壓根不是嫌棄我,她是擔心養不活我。

這樣在家呆了幾天後,我頓生一計。一天傍晚,我挪到老媽房間的窗下說:“娘, 榮軍院裡來車接我了,我走了,你把門鎖上吧!”

老媽信以為真,蹣跚地走進我住的小房子裡,划著火柴照了照炕上沒有人,然後鎖上了房門,喃喃自語地說:“老天爺 保佑俺兒活得好好的。”

豈不知,我已經躲進了一個破筐裡。聽到老媽鎖上了房門後,我這才又爬回了土炕上。從此,10幾斤生地瓜幹,一桶井水,伴我度過了半個多月。

最後地瓜幹吃沒了,井水也喝乾了,又餓又渴的我暈倒在了房門邊。

也許是老天爺格外眷顧我,我命不該死吧。

兩天後,我們這裡下了一場大雨。當時任沂源縣民政局局長的武憲德,突然想起了我,說下這麼大的雨,朱彥夫住的房子漏不漏啊,於是第二天就從縣城來看我。

也多虧了這場大雨,雨水從漏風的門裡刮進來,我拄著柺杖來到門口,貼在地面上喝了幾口雨水,這才沒有死去。

武憲德局長突然來到我家,從來沒見過這麼大領導的老媽說,我早就回泰安榮軍院了。

聽老媽這麼一說,武憲德局長立即意識到出事了,急忙撞開了我的小房門,只見我已經昏迷房門後的一灘滲進的雨水裡。

老媽當場癱在地上哭了起來,說自己這是作孽啊,對不住我,更對不住我死去多年的父親。

武憲德局長和工作人員,立即將我送到了縣城,一番搶救後,這才保住了我的命。

我出院回家後,老媽再也不攆我回榮軍院了,說死活我們娘倆都在一起。

我下決心說,下來第一件事就是學習做飯,好好孝敬老媽。老媽半開玩笑說,等我有了媳婦再孝敬她也不遲。

我給老媽打氣說,等著吧,我一定娶個媳婦回家。

老媽樂的眼淚都出來了,說我能娶上個媳婦,那得是多大的造化啊,那感情是祖墳上冒青煙了。

其實,我就是那麼一說,管它能不能娶上媳婦,只要老媽能高興就好。

可這一天,竟不知不覺地來了。

一天,武憲德局長突然又來到我家,只是沒有帶工作人員,反而帶來了一位十分漂亮的姑娘。

我一聽救命恩人武憲德局長來了,急忙拄著柺杖出屋迎接,可不小心竟摔倒在石板上。

還沒等老媽和武憲德局長反應過來,那姑娘搶先一步,話到人也到了:“俺來扶你!”

自從在長春那時起,我摔倒了從來不讓人扶,即便摔的頭破血流,也堅持自己爬起來。可不知為何,我這次沒有拒絕。

等我滿臉通紅地站起來,才知道扶我的姑娘叫陳希永,是武憲德局長妻子的侄女。

我用僅有0.3視力的右眼盯著除了口音之外,其它各方面都像護士姐姐的陳希永,一時間彷彿回到了長春的部隊醫院。

我當時想,武憲德局長來看我是因為他是民政局局長,可帶著身材高挑、模樣俊俏的侄女來幹什麼呢。

事後我才瞭解到,原來武憲德局長與家人說起了我的事,當時,他妻子的侄女陳希永來探親,和姑姑一樣也聽得淚水漣漣。

陳希永聽說我的事情後,就跟姑父局長說,能不能帶她來看看我。起初,武憲德局長還以為侄女只是崇拜志願軍戰鬥英雄,沒往深處想就答應了。

武憲德局長和陳希永走後,老媽高興地對我說:“這個閨女對你不生分呢。”

我問老媽:“娘是怎麼知道的?”

老媽說:“你跌倒了,人家閨女一扶你,娘就看出來了。”

這一夜,我失眠了。而失眠的卻不只是我一個人。陳希永也是輾轉反側,幾乎一夜無眠,十分單純的她有了照顧我的想法。

武憲德局長也是一位老革命,對犧牲的烈士親屬和我這樣的殘廢軍人十分地關心。起初,他也有讓侄女與我好的想法,但陳希永正式提出來後,武憲德局長卻猶豫了,說讓陳希永先去徵求一下父母的意見。

陳希永父母見女兒要與一個特等殘廢軍人戀愛,不無擔憂地說:“你好好的一個閨女,嫁給一個沒手沒腳的人,往後怎麼過日子啊?這可是一輩子的事,你得想清楚了。”

陳希永動情地說:“朱彥夫雖然是功臣英雄,可太可憐了,俺看了心裡難過!他為了保家衛國,把雙手雙腳和左眼都搭上了,俺這樣做,只是為了讓他活得好一點!”

說服了父母后,陳希永又來找姑父武憲德,去和我當面說開。

武憲德局長一看侄女當真了,又提醒說:“孩子,你的心思我這個民政局長姑父懂,我也崇拜保家衛國的英雄,可婚姻大事不能一時衝動,你要慎重啊!”

陳希永一聽都快哭了,說:“俺反反覆覆想過了,照顧朱彥夫一輩子,俺也不後悔。”

武憲德局長又問陳希永:“那你告送我,你好端端的一個閨女家,到底圖朱彥夫什麼啊?”

陳希永不假思索地說:“俺什麼也不圖,就是覺得他怪可憐人的,老媽身體有病,也那麼大年紀了,既然他是國家的功臣英雄,總的有人照顧吧。”

武憲德局長這才答應下來,說:“那好吧,過幾天,我去跟朱彥夫說說。”

第三次來到我家時,武憲德局長單刀直入地說,這一次是來提親說媒。

一聽是局長為提親而來,我和老媽先是目光一亮,可馬上又暗了下來。

老媽既高興又顧慮,說:“閨女是好閨女,可嫁給我沒手沒腿的兒子,以後可怎麼過日子啊。”

我則一口拒絕了,說:“武局長,俺是個廢人,結了婚只能連累人家。”

見我態度堅決,武憲德局長只好打道回府,將情況如實告訴了侄女。

陳希永聽後,果斷地說:“他怕拖累俺,那俺到他家去親自和他說。”

幾天後,陳希永獨自一人來到我家,一進家門叫了一聲我老媽,就一邊攙扶著我一邊和我聊天。

也許是修來的緣分吧,我們兩個人很談得來,天南海北,往往是我說一句,她能說上十句。

接下來的日子裡,陳希永只要有時間就會來看我,有時候天晚了,就和我老媽睡在一個炕上住上一夜。

一段時間的接觸後,我漸漸喜歡上了陳希永,可我畢竟是一個特等殘廢軍人啊,我既有愛情的渴望,也有一種深深的自卑。

陳希永看出了我的心思,說:“你是國家的功臣,能照顧你是俺的福分。你怕俺受苦,可俺從小就苦慣了,沂蒙山里長達的人,那有不受苦的。”

我勸她說:“你別犯傻了,俺沒手沒腳,你跟了俺,這不是往火坑裡跳嘛?俺配不上你,咱們就當是知心的朋友吧。”

陳希永傷心地哭了,說:“俺就是崇拜國家功臣英雄,你沒手,俺的手就是你的手,你沒腳,俺的腳就是你的腳。你到底讓我怎麼做,你才能答應俺?啊,你說出來,俺聽聽!”

老媽聽見後,將我叫到了一邊,說:“這都是緣分,人家閨女是鐵了心跟你過一輩子,這樣的閨女打著燈籠也找不到,你就答應了吧。”

(未完待續)