《魷魚遊戲》今年9月17日在Netflix上線後,迅速走紅全球幾十個國家,甚至在一向抗拒看字幕的美國,也榮登流媒體劇集收視榜之頂。近日,Netflix高管透露,該劇很快就會成為這個全球使用者最多的流媒體平臺收看人數最多的原創劇集,言下之意,會打敗我們所熟悉的《紙牌屋》等一大批英美劇。

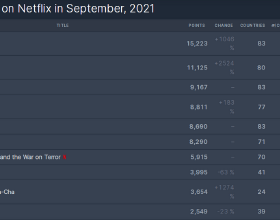

10月7日,《魷魚遊戲》依然是Netflix上最受歡迎的電視劇集(來源:flixpatrol)

一部非英語劇集能在短時間裡取得如此成績,而且是不靠IP支援的原創,幾年前還是不可思議的事情。這意味著這部韓劇已取得里程碑意義的成功。當然,近年來韓劇、西班牙劇等一批黑馬藉助Netflix等平臺一舉躍上世界舞臺,打破了好萊塢一統天下的格局,這裡面有很多因素。就《魷魚遊戲》而言,導演和明星在西方都不是名人,真正吸引全世界觀眾的就是劇情,而這種吸引力用一個字概括,“爽”。

爽劇正在世界各地興起,並且受到各階層觀眾的追捧。近期榮獲第73屆艾美獎最佳限定劇的《後翼棄兵》,便是一部標準的爽劇;透過Netflix火遍全球的韓劇《魷魚遊戲》從某種意義講也是一部爽劇。

什麼叫標準爽劇?爽劇有什麼標準呢?

就我的視野而言,“爽劇”不僅是一個新名詞,還是一個新概念。跟其他一些網路新詞不同的是,“爽劇”這兩個字,你第一眼看到時不會不懂,甚至不會去思考“爽劇是什麼”,因為以最樸素的對“爽感”的理解,可以直接引申到爽劇,即“讓人產生大量爽感的劇集”。

爽劇的常見設定是,主角一路開掛,所向披靡。它就像是武俠劇裡最高段位的大俠,乍一現身,對手們就按照各自的功力,從弱到強,一輪輪前來比拼,且紛紛敗下陣來。只不過,爽劇把這樣一場戲給拉長了,擴充為整部戲,有時一集打敗一個對手,有時一集打敗一組勁敵。

《後翼棄兵》的女主角貝絲·哈蒙屬於國際象棋的奇才,經老師一點就通。她從孤兒院出發,一步步跟更上一級的棋手對弈,直到成為國際棋王。這個過程中,她很少失手。看這種影視作品,我們深知主角最終一定會贏,只是沒想到她把幾乎所有對手都打得落花流水。

爽劇通常設定單個主角,讓觀眾對他全情投入,為他的勝利歡欣鼓舞。至於那些敗下陣來的對手,他們或許只是工具人——比如《魷魚遊戲》前幾輪死的,都是缺乏人物塑造的龍套角色;或許壓根兒就是模糊的概念——比如《後翼棄兵》的大多數對手都有個籠統的身份,即壟斷國際象棋領域的男性棋手;或許乾脆就像《致命女人》裡那些罪有應得的壞人,死得其所。爽劇的主角一定是正義的化身,才貌雙全,跟心機婊、瑪麗蘇、高冷範等人設均不同——他敢想敢幹,敢做敢當,而且還擅長利用人性的弱點反制對方,將其置於道德或生命的死地。

即便在善惡二元論早已成為傳統的通俗文藝中,爽劇的善惡對立也屬於極端風格化的。它不會提供人性的灰色困境,更不會設立有良心的反角或黑化的英雄。觀眾情感的百分百投入,是基於角色塑造的高度簡單化。

這一邏輯同時表現在主角的相貌上。一般來說,爽劇不適合啟用相貌過於生活化的演員,而應該跟道德立場一樣,做到極致——落實到正面角色就是絕對的高顏值,且具備比“小強”更有生命力的主角光環。《贅婿》剛播出時,最大的反響是郭麒麟不夠帥。確實,郭麒麟的長相屬於鄰家小弟,更適合偏寫實一點的影視人物形象。

再比如《後翼棄兵》的原型薇拉·曼切克,出生在俄國,貌不出眾,在原著小說版中,她的“醜”是劇情發展的重要部分。《紐約客》作者薩拉·米勒表示,扮演哈蒙的女演員“太漂亮了”,完全失去了小說中的特色。如果對比演員本人照片和劇照,你會發現,該角色的造型似乎呈現出坎普風格——“搞怪”的路子,屬於“有特色的美”,但絕對不是非主流的“醜”。

從內容上講,爽劇主角從來沒有容貌焦慮、金錢焦慮,無需面對道德困境。他們的權力有時來自至高無上的皇帝(如《延禧攻略》),更多則來源於自己的高智商和近乎任性的果敢。可以說,他們是不具備超能力的超級英雄。過去,超級英雄的人設尚且需要儘量靠近大眾,以增強真實感,而爽劇主角完全是飛揚的、不著地的,屬於“滿足願望”型——魏瓔珞甚至可以用一段咆哮控訴,引來天雷劈死殺姐仇人裕太妃。

毫無疑問,他們是心理上的超級英雄,他們能做到的事情(通常是復仇)是現實中絕對不可能實現。從這個角度,爽劇是一種幻想劇。有趣的是,評論爽劇的英語文章中(注意,是描述文字,不是當作型別標籤),最常見也最顯眼的字眼就是fantasy,而爽劇可融合的各種型別中,恰恰從未出現過魔幻或奇幻型別。換句話說,如果爽劇主角或主要情節融入魔法,它或許就受制於魔幻型別的規則了。

近期熱播的HBO限定劇《白蓮花度假村》,不是一部典型的爽劇,它沒有一個可讓人集中共情的男主或女主,它的主要人物都設定了成長或變化的弧光。但有一點,裡面的重要角色透過劇情發展,均學會了放飛自我——兒子打算留在島上划船,新婚妻子毅然離開富有的老公,酒店經理不再壓抑自己,在動輒告狀的客人的行李里拉了一泡屎,不顧不管地宣洩了一回,而且鏡頭不加掩飾地拍了出來。

看到這兒,我不禁啞然失笑,心想,如果把快遞小哥或其他服務業人員遭受的委屈集中起來編成爽劇,每集懲罰一個刁蠻客戶,一定很解恨。或者,把職場小白遭遇的奇葩老闆和同事,編成一串串“被社會毒打、用幻想打回去”的情節,把自己當成哈利·波特,幻想能掌握魔法(但又不叫作魔法),不動聲色把“壞人”關進蛇籠,也會令人心情舒暢。

爽劇多半改編自爽文,但往更深一層看,源頭應該是遊戲。在遊戲裡,主角需要過關斬將,不斷升級,進入難度更高的打怪任務。遊戲邏輯不僅影響了爽劇的情節設定,更決定了情節發展的節奏。從被虐到復仇,最好不要超過兩集,然後進入下一關,難度提升——壞人更壞,主角被虐更慘,反轉的技巧也更高超。

被虐和復仇古已有之,強調爽感的作品至少可以追溯到《基督山伯爵》。但是,大仲馬的小說中,前面20來個章節是好人被虐,後面近一百個章節是高智商的碾壓式復仇,對手幾無還手之力。這種情節的編排顯然是古典長篇小說的套路,每個爽點需要很早就埋下伏筆,經過長時間醞釀才會引爆。如今的觀眾缺乏這樣的耐心,他們不在乎全劇幾十集的篇幅,但不能有延遲性滿足。

即時滿足是現代人的標誌之一,也是科技帶來的便利。木心說,“從前,車、馬、郵件都慢,一生只夠愛一個人”,說的就是這個反差。速食文化就跟速食品一樣,是市場需求造成的,也是消費民主化的一種結果。貴族式的品嚐能產生悠長的滿足感,但爽感更像是沙漠旅人拿到一瓶礦泉水,未必有營養,但真能解渴。

爽劇的觀賞性為它贏得了龐大的受眾群體。從受眾心理來看,它傳承了通俗劇的部分基因,但又做了更新。東方式的通俗劇往往充滿了受苦受難,最終靠皇帝的明察甚至老天開眼,好人才獲得正義。如今的爽劇把苦情部分壓縮了,把伸張正義的段落做了大幅度鋪展,但是,骨子裡的煽情和坎普風格則很難徹底消除。聰明的創作者通常用喜劇和反諷來進行勾兌,消解爽劇基因中的誇張成分。《致命女人》和《白蓮花度假村》都採用了這樣的調子,而《白蓮花》的諷刺意味對格調的提升更為明顯。爽劇若把自己當作寫實劇,或者把道德優越感寫到臉上,其意淫作用就會被削弱,甚至會給人道德衛士的虛偽感,因此,賣爽的時候要向觀眾暗示一下,這本是遊戲一場,切莫當真。

爽劇還有一種提升自身低階定位的方法,就是追求服化道的高階。《延禧攻略》擊敗《如懿傳》的兩大因素,一是搶先上線,二是走爽劇路線。但它非常聰明地選擇了一種偏正劇的色調,不僅有別於之前於正劇的美學,而且也不匹配爽劇的套路。但它一下就顯得高階了。論人物塑造,《如懿傳》的定位高得多,它對標嚴肅文學中的大悲劇,試圖挖掘歷史和人性的幽深。但在速食成為消費標準的時代,這反而成了槽點。

倒不是說現在的觀眾缺乏眼光,艾美獎評委似乎也是這種思維——呼聲極高的《東城夢魘》儘管採用了謀殺作為情節切入點,但骨子裡其實是一個家庭劇、社會劇,精華全在殺人事件之外。而最終獲獎的《後翼棄兵》在營造年代氛圍上下足了功夫,加之表演光彩奪目,看起來非常舒服,以至於人們忘了它對性別歧視的描寫是浮光掠影的,對屢屢獲勝的編排是快意恩仇式的、不真實的。打一個跟下棋稍微接近點的比方:如果把體育比賽當作連續劇來處理,中國乒乓球隊絕對是爽劇,想要滅誰就滅誰,而中國男足大概就是悲劇,我們看一次被虐一次,但依然想見證它奪冠的一刻。現實中,見誰滅誰的賽事無法吸引很多人——完全沒有懸念嘛。

爽劇服務於大眾的急切需求,忽略過程的艱辛,炫耀結果的陶醉,是一種精神買醉的快速刺激法。誠然,不是每部爽劇都需要採用相同的套路。《魷魚遊戲》的爽是一種被虐的爽,每一場遊戲被虐一回,最後,別人死了,主角活下來了。那麼,主角成奇勳真的爽了嗎?他一點也不爽,他一直是驚弓之鳥,他贏得鉅款後居然很長時間分文未動。是誰在殘忍地虐他?表面上,是操控遊戲的人,是花大錢玩賭輸贏的大佬,是遮住臉的工具人。但細究起來,他最大的敵人是他自己。該劇的虐和爽不是按前後順序鋪陳的,而是交織在一起,它的敘事技巧(尤其是節奏)跟很多典型爽劇是相通的,每一個緊張刺激到宣洩的輪迴,讓觀眾欲罷不能。未必是酣暢淋漓的感覺,但那種豁出去搏一搏的勁頭、睜開眼發現自己還活著的僥倖,何止是相似。

爽劇雖然毫無真實性可言,但為觀眾舒緩疲勞、壓抑的效用是不容否定的。喜歡看爽劇,符合人性的需求——但群眾基礎不等於段位高階。爽劇基因裡的爽,相當程度上遏制了它在美學上的高攀。不信我們看一下影史經典《肖申克的救贖》,如果把它改造成爽劇,會產生怎樣的效果?男主角安迪並非社會底層,他的不幸來自多個惡人:讓他戴綠帽的妻子和情人、殘暴的監獄警衛隊長哈德利、利用安迪洗錢的監獄長。當然,如果是劇集,壞人的數量可以翻幾倍,獄友裡也可以設定幾個惡棍。我們在影片裡看得最解氣的,是安迪越獄後把監獄長的不義之財洗劫一空。如果是爽劇,類似情節就得放大、增加,不能讓壞人死得太輕鬆;不能等到越獄後才開始復仇,在監獄裡也照樣可以以夷制夷,借一些壞人的手消滅另一些壞人。這樣一來,故事能增加淺層宣洩,但它多半不能提升藝術質量。

而這部電影最打動我們的,不是復仇的情節,而是安迪在監獄裡肆意播放歌劇、獄友放風時乍一聽不知所措,以及類似的平淡之處,還有摩根·弗里曼扮演的雷丁那些既不緊張、也不打趣的旁白。跟大多數高階文藝作品一樣,《肖申克的救贖》的精華不在於推動情節的行動,而在於行動之間的一顰一笑。強劇情確實好看,但重複看的話樂趣會遞減;情節之外的東西若做得好,每看一遍則會增添內心的感受。不過,對於文藝情結濃厚、但又渴望市場認可的創作者,學一點爽劇的編排秘訣,能有助於作品的傳播,而且只要分寸掌握得好,未必會降低作品的質量。

* 部分圖片來自網路

來源:貴圈·騰訊新聞立春工作室