◎解璽璋

中國傳統水墨的做法大致有兩種:一種寫意,一種寫實。寫實到極致,即為工筆,有人稱作“巧密而精細者”。如果我們拿歷史寫作與傳統水墨作一類比,可知歷史寫作也有兩種不同的寫法——簡而言之,一種求義理,一種求事相。以《春秋》為例,就有“公羊”和“左氏”的分別:前者“藉以寄其微言大義”,如梁啟超所認為,這種歷史寫作“只能作經讀,不能作史讀”;後者則如劉知幾所說:“言事相兼,煩省合理。”而讀者所以“尋繹不倦,覽諷忘疲”,恰恰由於《左傳》的敘事“每事皆詳”,能把一件事的前因後果、上下左右,都敘述得清清楚楚,近乎實錄,從而達到“善惡必彰,真偽盡露”的效果。《公羊》《穀梁》不及《左傳》之處,就在這裡。因而劉知幾說:“向使孔《經》獨用,《左傳》不作,則當代行事,安得而詳者哉?”

當代學者中,有一類也喜歡“微言大義”,他們把歷史學稱為“鍊金術”,歷史研究就是從大量的歷史素材中提煉出“金”來。這裡所謂“金”,又稱為通則,即通行的準則,有時也稱作原則、原理、邏輯或規律。他們表示,終極目的不只是查清事實,更重要的是弄清道理。這才是歷史學應有的價值。另有一類應屬“材料控”——傅斯年說過“史學即史料學”的話,強調材料對於史學研究的重要作用,力倡“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西”,蒐集史料一定要有“竭澤而漁”、將史料一網打盡的本事,而且要儘可能地引用原始或接近原始的史料,似乎只有這樣,才能做到心安理得,對得起歷史,對得起讀者,也對得起自己。劉江華應該屬於後者,他對清朝最後120天的精心描繪,纖悉無遺,毫髮畢現,就是一幅清末風雲激盪的歷史畫卷。

清末歷史書寫是近年來史學領域的熱門,專業的、非專業的,官方的、民間的,都想有所貢獻。不過,其中總是求“微言大義”的多而求“事實真相”的少,特別是像《清朝最後的120天》這樣為求“事實真相”而走到極致的就更少。所謂“清朝最後的120天”,是指自1911年10月10日(清宣統三年八月十九日)武昌首義起,到1912年2月12日(清宣統三年十二月二十五日)清廷頒佈退位詔書、清帝正式退位止,總共為126天,取其整數,故曰120天。寫史、讀史的人都知道,這期間發生的事很多,涉及的人也很多,有很多疑案、謎案、假案、錯案,真讓人看得眼花繚亂、目不暇接。而留存下來的檔案、文獻、筆記、文牘、書札、日記,以及當事人和親屬、朋友的回憶錄,也多得數不勝數,沒有人敢說他已窮盡了這段歷史的史料,因而,這段歷史敘事也就留下了很多空白和有爭議的問題,需要不斷有人彌補和解決。

劉江華所著《清朝最後的120天》在梳理這段歷史的史實方面,無疑是很下了一番功夫的。他從起義爆發之初清廷的反應寫起,寫到京師的動盪,滿人、漢人的恐慌,權貴、官吏的出逃;寫到清廷最初的排兵佈陣,軍隊的編制、調遣;寫到袁世凱的出山,八項條件的真偽,以及南下迎敵與北上弄權;寫到南北議和,西方列強的調停,唐紹儀、伍廷芳在其中的作用,唐被罷免後,袁與伍的電報談判;寫到清廷的財政困難和解困無方,發行公債及向洋人借款無果,動用內帑銀;寫到南北如何磋商清室優待條件,清室的接受過程,特別是圍繞退位詔書發生的各種疑問等等。書中的內容偏重於清廷和北洋方面,南方革命黨與獨立各省的情況則較為粗略,這也符合該書講述中國最後一個王朝退出歷史舞臺之前有關活動的定位。

作者既以復原歷史現場真相為宗旨,敘事就走精細繁複一路,“尋墜緒之茫茫,獨旁搜而遠紹”,無論時間、地點、人物,還是涉及的各種資料,都儘可能地具體真實,做到事事有出處,絕不含糊其辭。對於一些存有爭議的問題,則詳細比較、辨析各種史料,整合相關研究成果,追溯其來源,在此基礎上給出自己的判斷。一時不能得出結論,他則把各種材料擺在那裡,交給讀者思考,或有待新的材料出現。

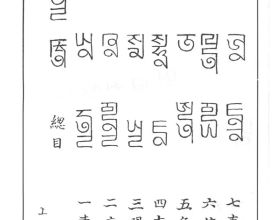

讀此書我還注意到一點,即作者掌握的史料非常廣泛而豐富,但這些史料並非通常所說的“稀見史料”,而是常見史料。大致有這麼幾類:一類是當事人的全集、文集、年譜、傳記、日記、書札、筆記、回憶錄;一類是清廷的各種檔案、文獻彙編,如《清末籌備立憲檔案史料》《軍機處上諭檔》《軍機處錄副檔》《光緒宣統兩朝上諭檔》等;再一類是後人編纂的資料叢刊或叢書,如中國史學會主編的《辛亥革命》,中國第二歷史檔案館編的《中華民國史檔案資料彙編》,中國第一歷史檔案館編的《清宮辛亥革命檔案彙編》等;還有一類是國內、海外幾代學人的研究成果。總之,都是公開出版物,並不難找,只是需要毅力和耐心,坐得住,讀得進。著名史學家嚴耕望先生說過,“新史料固然要儘量利用,但基本功夫仍然要放在研究舊的普通史料上”,真正高明的史家,應該“看人人所能看得到的書,說人人所未說過的話”。

劉江華所作《清朝最後的120天》成功地實踐了嚴氏治史之方法。讀罷此書,我亦體驗到一種細讀史料的獲得感和充實感,最突出的一點是對清朝最後120天的重要性有了新的認識。以前讀梁啟超的文章,只是從理論上理解了中國與君主立憲失之交臂而選擇共和的必然性,而該書所提供的大量史料則讓我們看到了現實中共和所以通吃的原因和理由。共和的匆匆到來,說到底,不過是袁世凱與南方革命黨的一場交易。革命黨不得已而許諾袁世凱為民國大總統,而袁世凱則在南方革命黨與清廷之間左右逢源,他的主張共和並非覺得共和是一種歷史的進步,不過看重那把總統的座椅罷了。至於說民意擁護共和、民意選擇共和,也只是媒體制造的一種輿論。試問,當年計程車農工商有幾人瞭解共和是什麼呢?如果說到民意,那麼,對滿清朝廷的失望和怨恨,才是最大的民意。革命黨倒是很好地利用了這種民意。這一切都發生在清朝最後的120天中。恰恰由於民國來得太快,缺少堅實的民意基礎,因而,它很快便陷入了各種危機而不能自拔,並預設了“時運不濟,命途多舛”的前景。