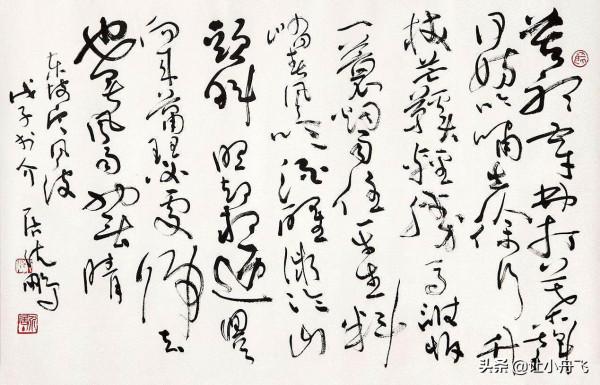

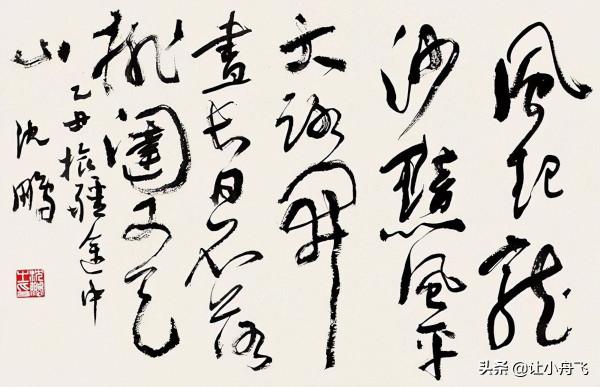

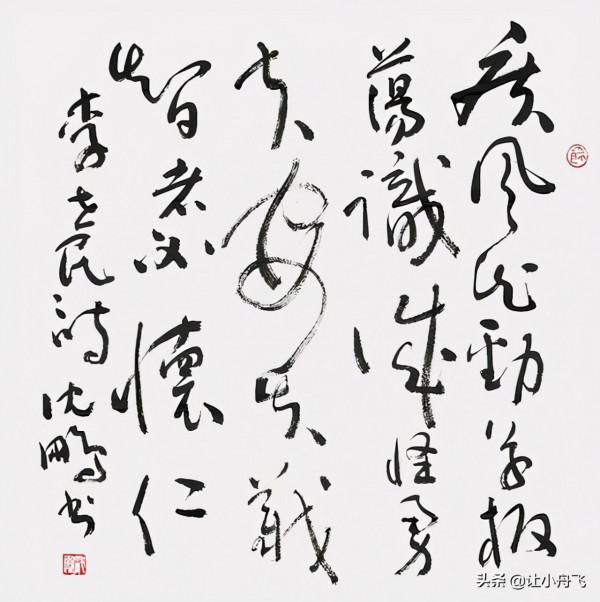

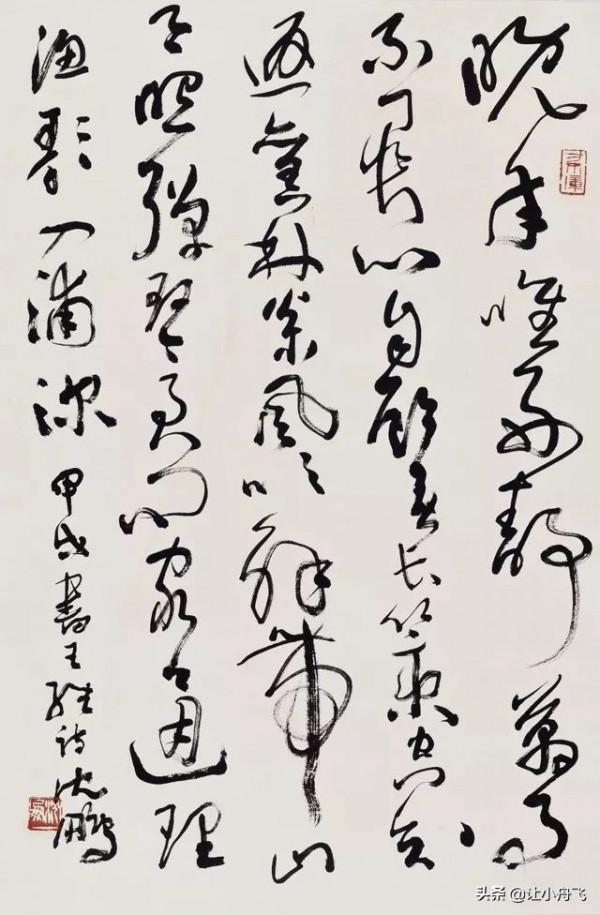

我覺得沈鵬多書作體現一個字“寫”性。什麼是“寫”性?就是寫字的“寫”,我沒有考證過到底“寫字”這個詞在什麼時候開始在華夏大地上普遍使用開來的,但我們書法家總習慣用“書”這個字,比方在一幅作品後面總是署上“某某某書”,而不會署上“某某某寫”。“寫”在詞典上有一種解釋為“傾吐,發抒”,我覺得這種解釋假如用來理解書法的“創作”狀態非常好。因為書法家多創作狀態就應該是一種“傾吐,發抒”的狀態,不是嗎?假如不是這種狀態,那我想就不是“書法藝術”了。其實我很不喜歡“書法創作”這個詞,不知沈鵬老是否有同感,書法一旦被冠之以創作這個詞,就顯得這個書寫多過程變得那麼煞有介事,變得是那麼的做作!太過逼仄多創作總讓人覺得去書法藝術愈遠了。蘇東坡說:“我書意造本無法,點畫信手煩推求。”其實說到底就是隨意地寫,去除一切牽強羈絆,隨意之所之,不能自已,如此而已。沈鵬是已經八十的人了,經過了大躍進和文革,但他的書作卻能滌除盡他們那個時代為追求自己的“藝術創作風格”的烙印,為風格而風格,而直接逼近書法藝術的高境界,的確為我們所折服與敬佩!其實這種“為風格而風格”的流毒直到今天,還依然還依然在書壇上橫行。

沈鵬書法還體現一種不尋常的抒情性。書法的著眼點不能僅盯在“字”上,更重要多是盯在“心”上。蘇東坡一語洞破唐代書法之失,就是太重視“法” ,而忽視了對書法家本體“心”的把握。就像一個音樂家五線譜音階即使掌握地再好,假如樂曲創作時忽視對其主體內心世界的把握恐怕也多是徒勞的。沈鵬老是個詩人,記得多年前在因事赴寧,偶見沈鵬多詩集《三餘吟草》卻未能買下一閱,後來一直引以為恨。當然我也並不是說詩人就可以寫好字,而是說有了詩人的情懷,用這種情懷為高境界的理解書法提供了一種契機。那麼到底如何理解沈鵬老書法作品多這種不主故常多抒情性?這我們可以從沈鵬老草書字法的變化上來著眼。沈鵬老書法作品的字法,不像現在很多很有“風格”的書法家那樣,寫到某個字都是一樣的寫法,或者是大同而小異。沈鵬多字的造型應該說多是隨情而動的,因而也就是不主故常的。他的隨意性其實更重要的是凸顯其抒情性,是意隨情動的。

沈鵬書法作品的本質,就是對“線”性的把握。有人說沈鵬取法於右任,有人說沈鵬取法懷素,有人說沈鵬取法八大山人。這我們都無法否認,我想沈鵬還遠不止取法這三家,我認為他是古今優秀的書家他都過過手,假如沒有這些他也不足以立於當代書壇的制高點。那麼沈鵬何以成就了沈鵬?他的竅門到底在哪裡?我想其實很簡單,就是對行草書的“線”性的把握。說到底就是線條的粗細都差不多,也就是線條寫得很勻而靜。八大是這樣做的,懷素也是這樣做的,大師很多都是這樣的,當代多很多後起之秀也是這樣的。我想勻而靜的 線條好寫,難在轉折處也勻靜,轉折處得勻靜也好做到,難在在運筆的騰挪跳躍中也能做到勻靜。八大是做到勻靜了,可八大太靜,他沒有激情跳躍;懷素有激情奔放跳躍可懷素不夠靜,孫過庭的《書譜》是初很平靜,到後來是奔放了。勻靜線條之難在起筆處和收筆處,要能不露痕跡,要能上下貫一。其實真正難的是能融情於線,那樣也就筆底含情了。沈鵬能做到筆底含情,但真正的騰挪跳躍式的激情在筆底還是有所欠缺的,因為能揮筆如刀的砍殺那種痛快也許與沈鵬審美那太極式的跳躍還是存在差別的。