北宋真宗天禧四年七月的某一天,年滿六十的宰相寇準,像往常一樣,來到皇宮之內。

只不過,這一天他的腳步,比往日裡要快了許多,雙手也抑制不住地發抖。

他,有重要的話,要單獨和真宗說。

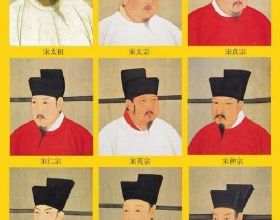

望著御座上的真宗皇帝,寇準的臉上不經意間,流露出了一絲憐憫之色,此時的真宗,已經中風,口不能言。平日裡,“政事多中宮所決”,而所謂中宮,就是皇后劉娥。

寇準要說的,正和這事有關。

他向真宗皇帝,表達了兩個意思:第一,皇太子賢德,素孚人望,鑑於真宗身體的原因,應該以神器授予太子,真宗做太上皇;

第二,宰相丁謂,佞人也,不可以輔少主。

寇準所說的這兩點,讓真宗胸中激盪。

病中的他,此刻卻異常清醒,他明白寇準這兩句話的分量:皇太子登基,那皇后劉娥就失去了參與政事的合法性;而丁謂一除,寇準就能掌握全部的相權。——這無異於是一場權力的再分配。

儒弱的真宗,只猶豫了片刻,便選擇相信寇準。人在生命的最後時刻,往往會習慣性地信任那個對他影響最大的人,是的,他不會忘記,當年正是寇準,向太宗皇帝推薦了他做的皇太子。

對劉娥也頗為不滿的真宗,選擇無條件的信任寇準——“上然之!”

得到皇帝的首肯,寇準開始緊鑼密鼓地籌備。他知道,沒有人會願意主動放棄到手的權力,尤其是那個野心勃勃的皇后劉娥。所以,寇準做了精密的籌劃,他聯絡了宰相團中的自己人,“引李迪、楊億、曹瑋、盛度、李遵勖等協力”。

他向他們宣佈了自己的計劃:“廢章獻,立仁宗,尊真廟為太上皇,而誅丁謂、曹利用等”。

有廢有立,有誅有殺,這就是一場政變。

一、政爭

時間還要想撥回到天禧三年,這一年,寇準第四次入朝為相。

歷經三起三落,還能重新起復,寇準十分得意:你看,皇帝還是離不開我這個老臣吧。

美中不足的是,前往開封之前,有位門生勸他不要去京城蹚這渾水,因為此時的朝堂,帝政、後黨以及宰相集團內外,矛盾重重,這時候進入朝堂,恐怕晚節不保……

寇準沒等門生說完,便拂袖而去:國家當此之時,正需有人撥開迷霧,我寇準,豈能為一己之私,裹足不前?

很快,寇準又得知了一個訊息,原來就在寇準拜相的同一天,被人稱為“五鬼”之一的丁謂,也成為參知政事。

說起丁謂,他實在應當感謝寇準,想當年,寇準十分看重丁謂的才幹,屢屢向宰相李沆推薦丁謂,見李沆不用,還專門找上門去,質問對方為何不用。

所以,這次丁謂當上參知政事後,事寇準十分恭謹。假如這時候,寇準能夠藉機與之調和關係,那麼也許就能避免後來很多的矛盾和事端。然而,久居大位之人,性格難免張揚,不知收斂,最終,寇準還是錯過了這個機會。

有一次,宰相們在一塊吃飯,喝湯的時候,寇準的鬍子沾上了湯汁,丁謂見狀,趕緊上前,用袖子給寇準擦拭鬍子。

可寇準並沒有領情,相反,他對於這種溜鬚拍馬的行徑十分不屑,他笑著對丁謂說:“喲,參知政事,國之重臣,難道就是給長官拂鬍鬚的嗎?”

丁謂的臉,立刻就紅了。他將這件事視為自己的恥辱。

就這樣,宰相團出現了分化,有人擁寇,有人擁丁,兩個陣營不分伯仲,相互制約。

可就在這時,一個意外,打破了這種平衡。

二、意外

天禧三年,真宗患上中風,他不僅說話不利落,而且神智有時候也比較恍惚,所以,皇后劉娥開始代行皇權,參與決策。

坐鎮後宮,劉娥想要真正行使權力,必須要有宰相的配合,她要選擇誰呢?

肯定不是寇準。

因為劉娥與寇準,在很早之前,就結下了樑子。

當初,真宗皇帝想立劉娥為皇后,寇準帶頭反對,而且還毫不避諱地說劉娥出身低微,不配為後。

而在劉娥得勢之後,寇準又得罪了她一把。劉氏家族,行惡四川鄉里,霸佔他人鹽井,引發眾怒,皇帝因為皇后的緣故,希望能大事化小。可是寇準卻犯了脾氣,堅決要求法辦不法者。結果,史書上說寇準“重失皇后意”。

劉娥自然倒向了丁謂一方,有些朝臣見狀,也見風使舵,紛紛轉投丁謂。

不想認輸的寇準,則找到了真宗皇帝,下定決心“廢章獻,立仁宗”。

三、政變

然而百密一疏,還是出了紕漏。

一次飲酒之後,寇準有點得意忘形,覺得自己得到了皇帝的支援,可一舉蕩平宵小、天下太平,於是酒後失言,洩露了機密。

“且將舉事,會公(寇準)因醉漏言,有人馳報謂。”

隨後,他們將這件事上報給真宗,無奈之下,真宗只得罷免寇準,不過他還是力所能及地維護他,給寇準加上太子太傅的頭銜,留在京城裡,並且“待寇準者猶如故”。

丁謂集團害怕寇準捲土重來,於是加強了對他的進攻,說他結交朋黨,謀求再度為相,不如外放。

寇準自然也不會坐以待斃,他開始四處活動,而且找到真宗皇帝訴苦,說丁謂這幫人四處蒐羅他的問題,而且有罪的又不是我一個人,憑什麼就搞我啊。

目的很明顯,就是來個玉石俱焚,要走,大家一起走,誰也甭想好。

幾天後,丁謂一黨痛下死手,有個叫做楊崇勳的大臣舉報說,入內副都知周懷政,想要謀殺丁謂等人,以幫助寇準恢復相位,失敗之後,已經伏誅。

這條訊息,背後所蘊含的資訊是:寇準留在京城,就會給擁寇派很多僥倖,為了幫助寇準恢復相位,他們會無所不用其極。

事情到了這一步,真宗也無可奈何了,為了壓制擁寇派,他只得將寇準貶出京城。在真宗去世後,寇準又一貶再貶,最終死於煙瘴之地。

四、性格

寇準的個人悲劇,源於他的性格。

在民間,寇準被人稱為“寇老西”,除了剛正不阿之外,性格中還多了一絲狡黠,所以他能在與壞人的鬥爭中,嬉笑怒罵,遊刃有餘。

然而,民間形象為了便於傳播,夾雜了大家太多美好的想象,真實的寇準,剛正過之,狡黠卻沒有。

他,我行我素,剛愎自用,自己認準的事,誰反對都不頂用,哪怕是皇帝。還是太宗朝時,有一次寇準的意見和太宗皇帝的相左,太宗就打算先把問題擱置一下,可誰知寇準竟然拽住了太宗皇帝,表示不把事情掰扯清楚,誰也不能離開。

他,心眼還小,睚眥必報。還是在太宗朝,他為了報復某一個大臣,故意把對方上朝班次,排得特別靠後。對方找到太宗告了寇準一狀,太宗皇帝就和了一個稀泥,想大事化小。結果呢,寇準不解其意,還是不依不饒,非要和對方當庭對峙,氣得太宗怒罵:“鳥雀牲畜尚能解人意,況人乎?”

他,遇事還不擇手段。寇準最為人熟知的政績,就是“澶淵之盟”,但很少有人知道,為了能讓真宗親征,他還一定程度上,使用了“兵諫”。他曾特意找到殿前都指揮使高瓊,在寇準的攛掇下,高瓊入殿見真宗,說了這樣一番話:“陛下應該聽寇準的。隨駕軍人的家屬都在京師,不會和您去南邊的!”高瓊的意思再明白不過,那就是皇帝要是想跑,軍人們是不會保護你的。

這無異於在實行“兵諫”了,畢竟,唐玄宗幸蜀路上,被迫殺掉楊貴妃的事,才過去了兩百多年。

客觀地說,任何性格都是雙刃劍,寇準的性格,促使他建功立業,幫助國家度過危機;但另一個角度看,它深深傷害了寇準自己,此前寇準多次罷相,都與這種性格直接相關。

所以,有人將寇準稱之為“使氣宰相”,誠如此言。使氣任性的寇準,在最後政爭中,得到這樣一個結局,也就不讓人意外了。