一直以來北京的市區,二環路靠近有河流水源的地方,夜間行車仍然偶爾會遇到黃鼠狼,通身體黃的黃鼠狼快速的橫穿馬路 。會看到它四處張望小腦袋細長的脖子、軀幹、長尾巴,四個小短腿,弓起長長的脊背又迅疾伸展開,這種拉弓射箭式的動作讓它跑得飛快,車開著大燈,遠遠的可以望見,車駛近了,早已不知道黃鼠狼的蹤影,它的體型明顯不同於流浪野貓。我有時琢磨不透周邊環境改造已經這麼幹淨了,苛刻的條件下這些野生的小傢伙們在城市中流蕩著到底吃些什麼?老鼠、小魚、昆蟲、還是旁邊單位食堂或飯館後廚放在案板上的剩肉?它那長長的肚子應當可以放進不少食物吧。

我家曾經住在東北三環路與機場路和京密路交叉的過去有兩個紅綠燈、兩個警察崗亭的路口附近,那時沒有三元橋(牛王廟立交橋),一棟75年建成的四層小紅樓裡,那時周邊沒有高過一層的房子,又由於依三環路而建,不是正向朝南,和周圍傳統住房相比,顯得不搭調,總感覺歪歪的樣子,也曾經是這一帶地標性建築。之前也是住帶院子的平房,平房特別適合家裡有老人和孩子出來遛彎,籬笆院牆上爬滿扁豆秧,可以隨摘隨吃,院內可以依牆搭葡萄架,不過總有鄰家孩子進我家院子偷偷揪個酸葡萄嚐嚐熟沒熟,最後也剩不下幾串熟的葡萄。種幾棵向日葵也很難留到最後,只能當花養,每天都有蜜蜂飛來飛去地採蜜。那時國家鼓勵多生多育,一幫一幫的小孩兒太多了,總是起外號,難免打架。

那時候,三環路夜晚汽車非常少,在夏天大家經常到三環路上乘涼,有的鋪上席子睡覺,因為馬路有掃地車清掃乾乾淨淨的,其他地方到處都是泥土。那時的三環路是水泥搓板路,兩側是很深的路溝,我和小夥伴春天經常到溝裡挖剛剛帶殼發芽的桃樹、杏樹苗回家,因為那路口常年有水果攤,但我不知道為何很難成活?但因為苗多,常常樂此不疲,因為心裡總是充滿希望,萬一能種活了,結出桃子或甜杏呢?三環路邊種著柳樹和灌木,那枝條可以編筐,孩子們編成圈套在頭上做偽裝打埋伏玩打仗遊戲用。夜晚經常看到黃鼠狼從三環路的一側跑到另外一側,不知道小傢伙忙個什麼。路燈下有很多飛來飛去的蟲子,大點有蝲蝲蛄、油葫蘆,它們其實都會飛,但比較笨拙容易抓到,很多生活在現在的人並不知道的,也經常有人抓來餵雞、喂鳥兒。

上小學時參加學農,幫助把地裡割下來的大白菜搬到路邊碼放整齊,由於太多太重,往往也不會整齊地碼放很高

沿三環路向西走兩三里地,在三環路內的太陽宮公社第四生產隊有個養豬場,有幾頭膽子大的黑豬也會出來湊熱鬧找食吃,隔著一條小馬路,路西邊有一條河塘,河對岸是曙光電機廠的幾棟宿舍樓。他們這些住戶離著近,老遠就聞著到豬屎味,還好都習慣了。

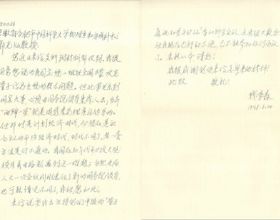

豬場裡面是露天的十幾排豬圈,都是用磚石砌成矮牆,用厚木板做成的豬圈門,不是現在鐵管子製作的護欄。絕大多數是黑豬,有的豬圈裡養兩頭黑豬,有的豬圈裡養一群半大豬,有的豬圈裡只養一頭特別肥大的黑豬,有的豬圈裡一頭老母豬養著一群小豬吸奶,黑的花的像動物園。我獨自或者和小夥伴一起到豬場玩,我對豬好像天生好奇感興趣,深一腳淺一腳地進去轉一圈。現在也有時還回想起往事的味道,養豬的社員們住在最南邊,宿舍牆上總是掛著黃鼠狼皮。我已經忘記當時會不會和他們打招呼,反正我也不認識他們,他們反而知道我是誰家的孩子。補充一句,那時沒有外來人口,所有生活圈內碰到的人都會慢慢變成熟臉。如果這些地方突然來個陌生人一眼望去就能分辨出來。

隔壁牆東那邊是生產隊的隊部,除了辦公室,會議室,就是農用機械,裡面還放著很多支起來的空馬車,內外院養著很多的馬、騾子和驢,也特別的味兒,不過習慣就好。

這樣的驢車一般是現在農村家庭用的,在人民公社時期個人很難有驢車

由一匹馬或騾子駕轅,幾頭驢前面拉車是常見的生產隊趕大車的,圖片中馬、騾子同時駕轅的場景,沒有看見過

馬廄中它們大部分是分開的,棚子裡的食槽子架的比較高,裡面放著豆子草料。我一般都是遠遠的看,怕他們伸出脖子咬我,也擔心它們無故突然嘶叫起來,嚇我一跳。驢子長得不高,可叫聲又大又長,喘著粗氣,噴著鼻息,而且那公驢通常表現得慾望強烈的樣子,引得我們這些孩子們一陣哈哈大笑。馬廄裡的馬脾氣暴躁也不敢靠近,我明白它們躁動起來的原因,哈哈,原來以為我是來餵它們飼料來了,可惜我沒有啊。

我曾經和母親一起到野外拿鐮刀割過青草曬乾後賣給生產隊裡,一斤沒幾分錢,還說我家的乾草有點潮溼,賺錢非常少,後來就不弄了。那時家家都窮,兄弟姐妹多,小孩子總是要做點什麼事,大概如果割草賺錢多,我以後就要寫完了作業,天天割草去了。

故事是自己兒童和少年真實的記憶,圖片來源頭條,謝謝關注!未完待續。