中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(以下簡稱中科院古脊椎所)副研究員蓋志琨的辦公室就在北京動物園對面。與動物園中生龍活虎的飛禽走獸形成某種奇妙的呼應,他的辦公室裡堆放著數億年前的古脊椎動物化石,它們被認為是脊椎動物早期的祖先之一。

受訪者供圖

這間辦公室活像個小型自然博物館。化石有序堆疊在一起,環繞著辦公桌,蓋志琨伸手就能拿到它們。桌子對面的書架上整齊擺放著天然礦石,牆上則掛著他在野外科考時撿來的巨大耗牛頭骨。蓋志琨每天就坐在這裡,在這些沉默不語的石頭中尋找著生命演化的蛛絲馬跡。

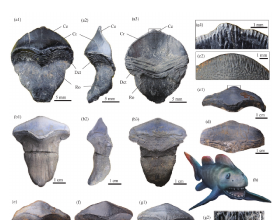

在受疫情影響無法外出科考的日子裡,蓋志琨從一枚核桃大小的瓣齒鯊牙齒化石開始,讀出了一個史前巨鯊跨大洋遷徙的故事。這枚首次在中國發現的瓣齒鯊屬牙齒化石,大大擴充套件了瓣齒鯊在北半球的古地理分佈範圍,為瓣齒鯊跨古特提斯洋遷徙提供了重要的化石證據。

前不久,相關研究成果以封面文章形式發表於國際學術期刊《地質學報(英文版)》。

機緣巧合發現史前巨鯊

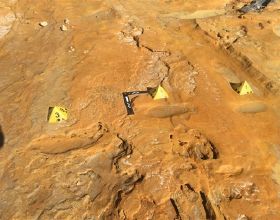

就像生物進化總是充滿巧合,蓋志琨對於瓣齒鯊的研究發現同樣是一個奇妙的巧合。蓋志琨此前的主要研究物件並非鯊魚,而是與其相去甚遠的無頜類盔甲魚。不過,在機緣巧合下,蓋志琨從山西陽泉的地方科研人員那裡得知了瓣齒鯊化石的存在,“這幾枚化石几年前就被發現了,但一直被存放在展覽館裡沒人研究”。

彼時,正因疫情哪也去不了的蓋志琨,打算讓這幾枚被“雪藏”的化石“復出”。“當時,我只是想拓展一下自己的研究視野,做一個兩三頁的簡報就差不多了。”他回憶道。

但隨著研究逐漸深入,他發現這顆牙齒並不簡單。在歷史上,曾有兩位瓣齒鯊的發現者。瑞士古生物學家路易斯·阿加西最早發現這一物種並進行了初步命名,“但他沒有發現這其實是一個全新的分類”。到了1840年,英國古生物學家理查德·歐文爵士再次發現瓣齒鯊,並將其作為一個新物種進行了歸類命名。不僅如此,瓣齒鯊同樣與我國緣分不淺。我國古脊椎動物學奠基人楊鍾健曾在上世紀50年代發現過瓣齒鯊類牙齒化石。

“原來一顆牙齒後面有這麼深的歷史底蘊。”在明確物種歸屬後,蓋志琨發現該屬種化石此前僅被發現於美國和歐洲,在我國屬首次發現。地質研究表明,2.9億年前的山西陽泉曾是一片靠近赤道的溫暖淺海,而瓣齒鯊屬牙齒化石在此出現,說明其當時已具備了跨大洋的遷徙能力。同時,其刃狀牙齒邊緣上佈滿的大量垂直細槽和其具有的巨大咬合面表明,瓣齒鯊或許能對獵物肌肉組織進行撕咬,生態位類似於現代大白鯊,是古生代海洋裡的頂級掠食者。

至此,一個數億年前具備跨大洋遷徙能力的史前巨鯊形象被他逐漸勾勒清晰。

為頜起源研究帶來曙光

瓣齒鯊只是蓋志琨科研歷程中的“番外篇”,他的主要研究物件是比鯊魚小得多的無頜類盔甲魚,“這是一種中國特有的無頜魚類”。

頜,在脊椎動物進化過程中扮演著重要的角色,“有了頜,它們的進食方式就可以從濾食變為主動捕食,這是進化的一大步”。但從無頜到有頜,這中間仍有大片的進化空白等待填補。無頜類盔甲魚恰巧位於兩者之間,為頜的演化程序提供了重要證據。

讀研期間,蓋志琨在浙江等地陸續發現了一批無頜類盔甲魚化石,他完成了這些化石外部形態的大部分描述性研究工作。2006年,臨近碩士畢業時,蓋志琨拿到英國皇家學會提供的全額獎學金,獲得了出國深造的機會。

國外求學時,蓋志琨把實驗室叫作“小黑屋”,“屋子很小,沒有窗戶,沒有陽光,不開燈就是漆黑的”。他的工作與盲人摸象無異,利用瑞士同步輻射光源掃描僅憑肉眼看不見的化石內部,得到一張張在外人看來有些模糊、分辨不出具體形狀的黑白圖片。然後他要憑藉著對盔甲魚的足夠了解,用這些二維圖片重構出盔甲魚化石內部的三維結構,拼湊出一頭完整的“大象”,在其中尋找頜演化的軌跡。

蓋志琨在這間“小黑屋”裡坐了3年,2萬張圖片反覆看了不下10萬次,共計復原重構出了77個盔甲魚化石標本的內部三維結構。但可惜的是,直到3年獎學金資助時間截止,他只復原了標本,還未進行深入的研究,更無成果可言。“去英國什麼也沒幹,全耗在實驗室裡了。”蓋志琨感到苦悶。

“那段時間,我非常鬱悶,一個字也寫不下去。”他決定走出低谷,準備回國。

2008年,蓋志琨帶著一路陪伴他的化石和復原重建好的標本踏上歸國之旅。他努力調整自己的心態,相信觸底反彈,“反正已經不能再差了,剩下的就只能是往上走”。

回國後,他每天早上4點起床,在無人打擾的清晨獨自上路。“哪怕我每天就寫200字,也比一點不寫要好。”他明白了科研要坐“冷板凳”的真正涵義,開始反覆打磨與修改文章。

一晃3年又過去了。2011年,《自然》(Nature)雜誌以封面推薦論文形式發表了蓋志琨在無頜類盔甲魚方面的研究成果。該成果為研究脊椎動物頜的起源帶來了新的曙光,這個發現於浙江的小魚也因此被命名為“曙魚”。而以此研究為基礎,蓋志琨完成了400頁的博士論文。這本厚重的博士論文今天仍被擺在他的辦公室,蓋志琨將其視為代表作。

把事情做到極致

雖然取得了一些成果,但蓋志琨願意將部分功勞歸於“好運”。因為他清楚地明白,有所發現只是少數時刻,一無所獲才是科研中常有的事。他至今記得導師、中科院古脊椎所研究員朱敏告訴自己的話:“對古生物研究者來說,野外就是你最大的實驗室,像搞物理化學實驗一樣,你也要面臨許多次失敗,但只要你不輕言放棄,持之以恆地做下去,總有一天你會有收穫!”

談及入行的原因,蓋志琨毫不避諱地說,這同樣是一個巧合。高考前食物中毒,他被調劑到了沒填報過的地球科學系,學了一個他“沒聽說過的專業”——資源環境區劃與管理。大學4年,蓋志琨逐漸摸到一點門路,他打算繼續讀研。為了避開令他苦惱的數學,他選擇了古生物學,“最初就是想著學古生物不用考數學,我就報了”。

就這樣懵懵懂懂闖入古生物的世界,蓋志琨也不知道自己有沒有興趣。但他相信一個簡單的道理:“你要先把事情做到極致,才能談是不是有興趣。”

第一次去浙江長興科考時,蓋志琨就住在老鄉家裡,包吃包住,一天30元。他每天騎著老鄉借給他的腳踏車,去“魚點”找化石。所謂的“魚點”,不過是採石場,有時也可能是建築工地。“前面採石場工人還在採石頭,我就跟在後面撿。”他說。

在野外的一個月裡,蓋志琨越來越覺得這個專業有意思。他仍記得自己第一次發現新物種時的興奮,“那種感覺,就是給我一百萬元也不換”。

蓋志琨看重科普的價值,他想把古生物的樂趣帶給更多的人。此前他做的關於鴨吻魚的研究被報道後上了“熱搜”,大眾對古生物的興趣讓他受到鼓舞。“沒想到大家對這麼奇怪的古生物感興趣,這讓我們研究起來也更有動力。”他說。

鴨吻魚的相關研究是蓋志琨與其指導的兩位本科生共同完成的。古生物專業較為冷門,學生人數相對較少,“所裡一直是老師多、學生少”。因此,蓋志琨格外重視對學生的培養。

今年年初,從一張簡單的化石照片開始,蓋志琨指導兩位本科生完成了關於鴨吻魚的重要研究,成果最終發表於國際學術期刊《歷史生物學》。

“我帶的本科生一般可以發兩篇文章,一篇一作、一篇二作。”蓋志琨認為這是他的責任,“既然帶了學生,就得帶好,對學生、自己都要負責任。”

那次意外的“熱搜”也讓蓋志琨更加篤信,無論是研究還是教學,把事情做到極致,總會有意想不到的收穫。

左手科研、右手科普,蓋志琨說,未來自己要兩手抓,在古生物這條科研路上,繼續“極致”前行。(實習記者 都芃)

來源: 科技日報