前言

日軍在侵華期間,提起殘忍的人體試驗,大家首先想到的一定是731部隊,這支臭名昭著的部隊可謂無人不知無人不曉。但是我們要注意的是,用活人做試驗的不僅僅只有731部隊,只不過731部隊規模、試驗種類以及死亡人數都堪稱日軍細菌部隊之最,所以是最被人所熟知的一支部隊。

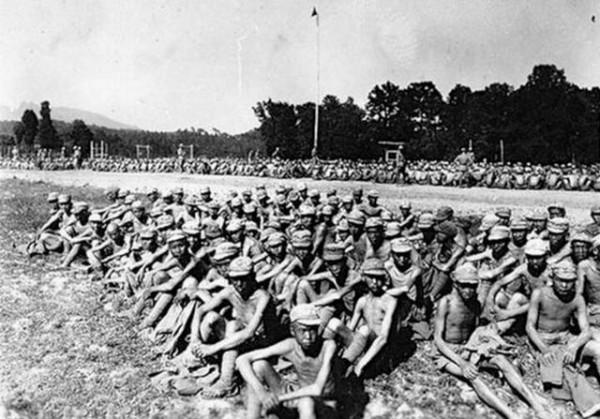

事實上,日本在中國各地的戰俘集中營以及野戰醫院同樣也在幹著這不可告人的勾當。日本侵略者的軍醫們,透過人體試驗,以此來研究戰爭醫學,來提高自己的醫療水平,從而更好地為日本帝國主義的侵華戰爭服務。而他們做試驗用的“活體材料”,正是日軍抓捕、關押的戰俘。

在石家莊的石門集中營裡,根據往外拉屍體的趙菊老人回憶說:“一次敵人從南兵營押了一批戰俘到南慄村兵營幹活,押去一大批, 回來只剩下18個。這些人一個個都瘦得皮包骨頭,不知敵人用這些人做什麼實驗,胳膊都腫著,還有抽過血的黑斑痕跡。回到南兵營,18個人一個沒剩全死了。敵人把他們18具屍體扔在北大門西側的席子上了。”

趙菊老人是在拉死屍時看見這一切的。像這種毒殺,也不只是在石門這一個集中營,在濟南新華院、在北平蘇生隊,在太原工程隊,這種毒殺殘害戰俘的事件經常發生。

在濟南新華院設有衛生班,這個衛生班的職能不是為戰俘、勞工治病,而是將他們治死。所謂衛生班,實際上是日軍設定的細菌、毒藥試驗所和抽血虐俘的殺人場。

日軍除對初進新華院的戰俘抽血外,還對編入“抽血隊”的年輕力壯的戰俘定期抽血。致使許多人由強變弱,由弱致死。日軍以中國戰俘的血液,去救治侵略者傷病員的生命。

據《人間地獄一濟南新華院》披露:“濟南‘防疫給水部’培植出來的細菌,先要拿到這裡在戰俘們身上進行效力試驗。對那些在社會上有一定影響的被俘人員和愛國志士,日軍不敢公開處置,便假借治病向其體內注射細菌和毒藥而加以殺害。

注射的細菌主要有傷寒、霍亂、赤痢和百日咳等菌苗;毒藥主要有昇汞水、錳酸鉀、石碳酸等。

從1943年3月日軍4221部隊建立濟南集中營新華院起, 到1945年8月日本投降,在這兩年零五個月的時間內,在新華院被抽血致死者100餘人,被注射毒藥致死者數百人,被注射細菌致死者也達數百人。

在北平集中營,日本侵略者與其它集中營的惡魔一樣,定期抽取戰俘身上的鮮血,一次就抽幾百CC,而且抽得非常頻繁,本來身體就弱的戰俘,抽完血後臉色蒼白、心慌冒汗,有的癱倒在地,有的當場就死去了。

讓八路軍戰俘失去右手的“醫療試驗”

對八路軍戰俘的迫害則更為殘酷,日本人經常用他們做“醫療試驗”。據武心田回憶說:

“有一次,薅灰菜時,我從幾間南屋的破門窗往裡看,發現地上像堆了半米多高的累累白骨。細細一看是石膏打成牛鞅的樣子,形狀像人的從肩到手腕胳膊的樣子,粗粗的,上面順著切開了一條口,半寸來厚的石膏裹成了人的胳膊形狀。後來從國民黨被俘人員那裡打聽到,原來以前日本法西斯強盜把八路軍被俘人員抓到這裡,為了使他們終身不能再端槍打仗,從而喪失戰鬥力,竟喪心病狂地給我被俘人員以彎曲狀把右臂打上石膏,不準開啟。幾個月以後再開啟,我們的同志的胳膊就變成了肘死關節!不能再伸直或者回彎了,他們再也不能端槍打仗了,再也不能用右手勞動了。”

對八路軍戰俘實行迫害致殘後,日本人還強迫他們幹比其他戰俘更多、更重的苦役。1943年春,從北平集中營運一批戰俘去山西大同曹克廟修工事,這其中就有200多名八路軍官兵,都是經過“醫療試驗”失去了右臂的。

1941年,織田又藏在日軍的山西陸軍特務機關擔任官員,就集中營戰俘的生活曾作過這樣的敘述:他們“過著病不得醫、飯不得飽的悲慘生活。而且還受著非人道的虐待,每天從事長時間的體力勞動,每天都有死亡。活著的人,有的送出去充當勞工;有的作為試驗品,進行活體解剖或細菌試驗;有的被當做活靶進行刺殺劈殺訓練。”

戰犯供述殘忍的癲癇試驗

1944年10月的一個漆黑的夜晚,冷風夾著淅淅瀝瀝的秋雨下個不停。雨打梧桐發出“沙沙”的聲響,不時有黃葉飄落下來,有的打在窗戶上發出輕輕地聲音,旋即又掉落在溼漉漉的地上。

此時已是凌晨兩點多了,遠山哲夫還沒有睡,他站在窗前雙手插在衣袋裡,兩眼望著黑洞洞的夜空。他在整理自己的思緒,準備寫出剛才在放射科的拍攝記錄。

遠山哲夫是日軍臨汾陸軍醫院放射科的上等兵。這天晚上,前半夜是他的夜班,下夜班回到兵營,剛躺在床上還沒入睡,忽然有值班人員高聲喊道:

“遠山,遠山,有任務!”

“深更半夜的,會有什麼任務?”遠山哲夫一邊嘟噥著,一邊穿衣服。

遠山披上雨衣朝放射科走去。漆黑的夜晚,伸手不見五指,冷風夾著細雨打在他的臉上,不由打了個寒戰,他又將雨衣裹了裹,把頭向下縮了縮。

來到放射室門前嘀咕道:“奇怪,剛才我走時本已把門鎖好,怎麼現在打開了?”

遠山輕輕推開虛掩著的門,躡手躡腳地走了進去。是神納軍醫,他正在操作檯上的紅色作業燈下寫著什麼。燈光照在他本來就陰險的臉上,更增加了幾分陰森。神納軍醫原畢業於大阪帝國大學,現為軍醫中尉,目前正在從事腦科疾病的研究工作。

聽到有人進來,神納連頭都沒抬,只是陰沉沉地說:

“從現在開始,你給我作一份癲癇症狀的腦室材料,這份材料將送到大阪帝國大學醫學部去。”說著神納站了起來,把剛才寫好的東西遞給了遠山,然後跨出放射室的門,腳步聲漸漸遠去。

遠山哲夫湊到燈下一看,原來這是一份處方,要求從六個方向作頭部攝影。

放射室裡,大型的配電盤、變壓器和放射器,在紅色作業燈和藍色採光燈的照射下,像一個青面獠牙的紅髮惡魔站在那裡。遠山慢慢地穿上白色大褂,戴上口罩,走進了神納指定的3號暗室去拍照。

開啟燈,看到在一個大托盤裡盛著東西,上面蓋塊紗布。遠山走過去,伸手把紗布揭開一一“啊!果然是顆人頭!”

這是一顆剛剛砍下的人頭,摸摸他臉頰上的肉,似乎還有彈性,脖頸上的血還沒有徹底凝固,鮮血還在向外洇著,散發出濃濃的血腥味。頭髮有半寸多長,腦後的頭髮被剪出個“八”字,這是個八路軍戰俘無疑,看上去大約有二十五六歲的樣子。他嘴角緊閉,右側卻向上吊著,眼睛也閉得死死的,但卻不在同一個水平位置,右眼向下耷拉著,幾乎和右嘴角湊到了一起。從面部表情來看,他剛剛癲癇發作抽搐過,遠山判斷著。

在看頭的左、右和上方,一共插入了7只大號注射針頭。切口處有明顯的用手術刀切斷的痕跡。顯然是當人還活著的時候,以人為的手段引起癲癇症狀的。當癲癇症狀出現,戰俘正在發作之時,馬上將人頭割下來,保持人腦有關部位癲癇病發作時的狀態,如同電影鏡頭的定格一樣。

“這麼殘忍的醫療試驗在大日本帝國是絕對不會允許的,這可是一個難得的學習機會!”遠山哲夫一邊想著,嘴角露出幾分諷刺的微笑。

他連同托盤一起把人頭放在儀器的工作臺上,又伸手關滅了室內的日光燈,只有儀器上的指示燈閃爍著,像魔鬼的眼睛,神秘莫測。

遠山哲夫專心致志地工作著:他先將人頭的臉朝下放好,然後拍照,再拍右側、左側,最後讓人頭的切口處朝上,頭頂朝下拍照。

每當遠山捧起這顆插著7支注射針頭的人頭變換方位,人頭在白色托盤裡轉動時,便同電木板製成的暗盒相碰撞,發出“喀噠、喀噠”的低沉的聲響,如同死者憤怒的吶喊聲響徹在這空曠的放射室。遠山擺弄著這顆人頭,按處方要求完成了20張照片的拍攝。

剛剛拍完,遠山猛一抬頭,忽然看見松本衛生軍曹站在門口,他臉色鐵青,全身似乎微微戰慄著,手中拿著槍。松本見遠山抬起頭來,張了張嘴,嘴唇似乎動了動,卻沒有發出聲音來。

“好了松本,我們走吧!”他過去拍了拍松本的肩膀,遠山哲夫把東西收拾好,和松本一起走了出去。

事後不久,神納把這些照片連同他申報博士的論文,一起作為資料寄到了大阪帝國大學醫學部去了。

做試驗的這顆人頭,最終被當做標本送到了日軍臨汾陸軍醫院的標本室裡,泡到了福爾馬林溶液中。在醫院的標本室裡,浸泡著各種各樣的人體標本。

高60釐米、寬45釐米的玻璃容器,整齊地排列著。這些容器裡面浸泡著人頭是從活人脖子上砍下來的。

男人、女人、老人、小孩!這些不同年齡、不同性別的人,從淡茶色的容器裡,向每個走進來的人發出無聲抗議!

這裡不光是人頭,還有人體的各個部位和臟器,泡在溶液裡的還有婦女的胎盤和幾個月大的嬰兒,甚至還有將要出世的胎兒,他們的各個部位已發育健全 ,頭髮已長成了黑色。就在他們將要脫離母腹之時,被日本人殘忍地扼殺了,他們沒能清晰地看上這個世界一眼,便被活活地永遠地封閉在了標本容器之中。

人的所有的部位、健康的或發生病變的,都泡在這大大小小的容器裡。

1955年,遠山哲夫在戰犯管理所期間,就這事件懺悔地寫道:“這些人為了獲得博士學位,不惜殺害中國人民。他們的醫學基礎是奠定在中國人民的鮮血之上的,博士的學位是以中國人民的鮮血為代價換來的。我在醫務技術方面的知識,也同樣來自一片血腥氣味之中。”

曾參與做過人體試驗的前日軍軍醫吉虎房雄曾供述說:“第一次參與做人體試驗,即使是個堂堂的男子漢,也會不由自主地關節發軟,甚至會嚇得癱坐在地上,更有甚者被當場嚇瘋。”

由此可見,日軍在做人體試驗的時候有多殘忍、有多沒有人性。而這又是日本軍國主義欠下中國人民的又一筆血債!