作者關山遠 原載2015年11月20日《新華每日電訊》第十版

01

公元七八五年八月初三,蔡州,幾個野蠻的叛軍士兵,勒死了一個白髮蒼蒼的老人。

噩耗傳來,一個名叫懷素的僧人哀慟不已,揮筆寫下:

我有數行淚,不落十餘年。今日為君盡,並灑秋風前。

這位被勒死的老人,就是一代書法大師顏真卿,時年七十六歲。後人說,“學書當學顏”,其實,更值得強調的是,“做人當學顏”,他是中國歷史上書法美與人格美完美結合的典範。

這位大書法家,做官口碑極好,正大光明,磊磊落落,為唐朝一代名臣。歷史評價其人“忠義強直,至死不變”,在被殺害之前,顏真卿已經遭遇多次死亡威脅:他被叛軍將領執刀威脅,所居囚室內被挖大坑要將他活埋,叛軍還架起木柴澆上油要活活燒死他……他渾然不懼,正氣浩然。他最後的書法作品,是給自己撰寫的墓誌、祭文。

顏真卿生逢唐朝由盛至衰之時,先是“安史之亂”,後是藩鎮割據,他四處奔走、抗擊叛軍長達二十八年,雖屢遭佞臣誣陷,仍奮鬥不止。顏氏家族,三十多人被殺,他的堂兄顏杲卿死得更慘,被俘後堅決不降,當面痛斥安祿山,後者非常憤怒,命人綁顏杲卿於橋柱上,肢解並吃他的肉,顏杲卿罵不絕口,叛賊鉤斷了他的舌頭,說:“看你還能罵嗎?”

顏杲卿在含糊不清的罵聲中死去。

今天讀顏杲卿、真卿兄弟的故事,黯然神傷。唐朝,一個偉大的時代,輝煌壯麗,群星璀璨,詩歌有李白、杜甫、白居易,書法有歐陽詢、顏真卿、柳公權,繪畫有閻立本、吳道子、韓幹……中華文明至此攀上一個巔峰。但筆走龍蛇之手,卻要沾滿亂世的汙血;無雙的才華、高貴的靈魂,卻被野蠻輕易扼殺。

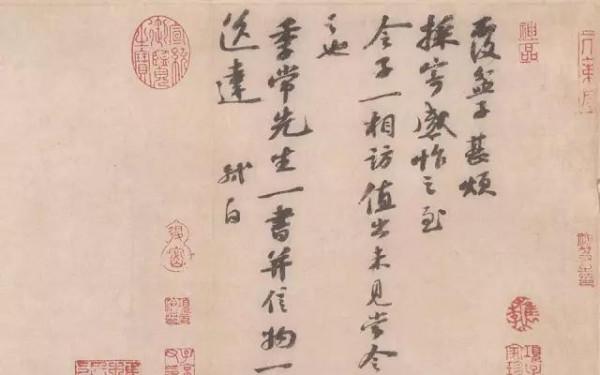

蘇軾:《渡海貼》

02

這樣的悲劇場景,在人類文明史上,並不罕見。譬如,絕對擔得上“偉大”二字的阿基米德,城破時正在研究幾何圖形,當羅馬士兵闖進門來,沉浸在科學思考中的阿基米德提醒侵略者不要踩壞他畫的圖,還有一說,請求侵略者待他運算完再下殺手,但後者立即用劍刺穿了老人的身體。

文明是向善的,而野蠻卻只追求惡。在野蠻面前,文明往往如此脆弱。

當金兵鐵騎兵臨城下時,汴梁,當時世界上最大最繁華的都市,一座透過《清明上河圖》讓後世窺其盛況的名城,面對一個落後的漁獵民族,卻毫無抵抗能力,只能任其擄掠。

史書中記載了一個意味深長的細節:金兵紮營城外,索要無度,有一天要的居然是元宵節的燈飾。然後,正月十四,以前燈火輝煌的汴梁一派死寂,城外金兵營寨卻張燈結綵,慶祝元宵,金兵命令開封全體百姓上城牆“觀燈”。可以想象,觀燈者兩股戰戰、滿心恐慌的模樣。

宋朝文化空前進步,各個領域碩果累累,享譽千古,對人類做出了傑出的貢獻。明人宋濂謂“自秦以下,文莫盛於宋。” 然而一個來自遙遠北方、尚未開化的遊牧民族,輕易就給了大宋終極的侮辱。錦繡江山,衣冠文物,淪落不堪,最不堪的,還是人的命運。

史載,宋朝實在無法支付金兵的鉅額金銀索求,於是雙方折算出了一個以女性折抵金銀的公式:

王妃、帝姬每人摺合金子一千錠;

宗姬、宗婦每人折五百錠;

族姬、族婦二百錠;

貴戚女折金一百錠……

那些精擅書畫、迷戀詞曲的貴族女性,還來不及在一個婉約纏綿的夢中醒來,就零落成泥碾作塵,成了蠻族的性奴。

文明在野蠻面前的不堪一擊,讓很多人憤懣、迷惑與絕望。

一九四二年二月二十二日,著名的猶太作家斯蒂芬·茨威格與妻子在巴西里約熱內盧近郊的佩特羅波利斯小鎮寓所內,雙雙服毒自殺。時值法西斯最猖獗的歲月,茨威格曾經歷過的那個昨日的世界不見了,他曾經熟悉的那個光榮時代結束了,他曾經在心中選擇作為自己故鄉的歐洲,也在同室操戈的戰爭中第二次自取滅亡地把自己撕裂得支離破碎以後消失了。而今,留他隻身一人,被瘋狂的時代馬車拋在後面,“成了理性遭到最可怕的失敗和野蠻在時代的編年史上取得最大勝利的見證人”。

他不甘心見證文明的失敗,他在絕望中結束了自己的生命,他沒能穿過黎明前最濃重的黑暗,他沒能見到文明對野蠻的勝利。

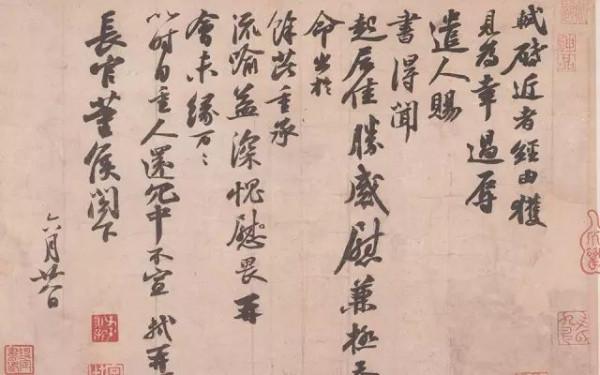

蘇軾:《覆盆子貼》

03

美劇《權力的遊戲》中,各種意外層出不窮,最富人文情懷也最能給人們帶來希望的守夜人總司令瓊恩·雪諾,正計劃與宿敵野人建立起聯盟,共同抵禦可怕的異鬼,卻被手下兄弟們一人一刀殺死。他倒在雪地之上,大氅暗黑,大地雪白,鮮血殷紅。

如果放在人類文明與野蠻的博弈視角下來看這部電視劇,《權力的遊戲》提供了最好的隱喻,它不僅展示了權力爭奪之間赤裸裸的殘酷,更提示了人類悲哀的宿命:文明輸給野蠻,更多原因在於文明自身的內在缺陷。野蠻很可怕,但導致對文明致命一擊的,往往是文明自身缺陷引發的衰亡。

試想想,漢、唐、明,哪一個朝代開始,不是金戈鐵馬,氣吞萬里如虎?他們面對文化落後但驍勇善戰的北方遊牧民族,並未一味退讓,頗多萬里遠征、漠北驅敵的壯舉,即便是文弱的宋朝,締造者趙匡胤也是馬上得天下,以神勇著稱。

事實上,宋朝的軍事科技成就,達到了冷兵器時代的巔峰:

步兵擁有射程達三百六十米到四百米的世界上射程最遠的單兵武器神臂弩;騎兵擁有射程近兩百米的大型複合弓;炮兵則擁有冷兵器時代射程最遠、威力最大的重型三弓床、車弩炮,據《武經總要》記載,其射程達驚人的一千六百米,這是火炮出現前人類直射武器所能達到的極限,同一時期,歐洲最先進的大型希臘弩炮的極限射程,只有四百米。

不過,車弩炮神臂弩一類,還算不上宋軍最可怕的神器,他們還掌握並熟練運用當時世界上最先進的神器——火藥武器,配合單兵弓弩或重炮的各種大、小火藥箭、火蒺藜……宋軍還研製出了第一種管狀火器——突火槍;第一種火焰噴射器——猛火油櫃;第一種開花炸彈——震天雷……這些火藥武器並未只停留在實驗室,兩宋諸戰皆有使用。

但掌握瞭如此多“神器”的宋朝,為什麼仍然避免不了靖康之恥、崖山之亡呢?

蘇軾:《獲見帖》

04

宋朝重文輕武,氣質偏柔弱,但這不是最要命的,最要命的是什麼?且看一個歷史細節:

宋徽宗重用佞臣,一大愛好是聽宰相李邦彥講黃段子。李邦彥模樣俊秀,在民間長大,熟習猥鄙之事,對答敏捷。他講黃段子,應該是一邊講一邊輔以肢體動作的。有一次玩過火了,他把衣服全部脫光,露出斑斕的文身,現場做淫穢表演。徽宗大怒,拿起一根棍子滿場追打。李邦彥順著柱子攀到樑上,用嬌滴滴的聲音求饒,逗得徽宗笑彎了腰,命宦官傳聖旨:“可以下來了,沒事兒了!”皇后碰巧經過,暗自搖頭嘆息:“宰相就這樣,國家能治理好嗎?”

是的,宰相這樣,皇帝這樣,這個國家能好嗎?靖康年間,金兵大舉來犯,李邦彥是堅決的不抵抗派,堅決主張割地求和,一個霹靂炮手在城牆上衝金兵發炮後,竟被李邦彥梟首處死。結果再無人守城。文明,就這麼輕易潰敗了。

有著輝煌開端的漢、唐、明,都因為自身缺陷,無一例外走向了衰弱失控——有制度的缺陷,有文化的缺陷,更有人的缺陷。人是文明的核心,所有機密的掌握者。人身上的缺陷,諸如嫉妒、貪婪、偏見、傲慢……一切惡的因子,只要有機緣,就會開出惡之花。

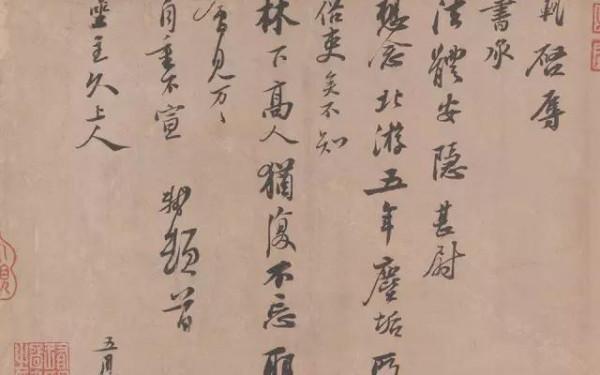

蘇軾:《北遊帖》

05

在茨威格自殺之前三百七十五年的一五六七年,葡萄牙殖民者建立了里約城。同其他新大陸的城市一樣,里約城也是在原住民印第安人的屍骨之上建成的。

在歐洲的殖民者到達美洲的最初五十年中,被屠殺的印第安人人數達一千二百萬以上。這些殖民者兇殘、冷酷、貪婪,一個眾所周知的故事是:殖民者皮薩羅將好客的印加帝國皇帝關進一座屋子,告訴臣民,如果要救你們的皇帝,就得用黃金把這間屋子填滿。這間屋子長七米、寬五米、高三米,體積約一百立方米。五個月後,印加人運來的黃金把屋子填滿了,他們期盼皇帝獲得自由。但他們錯了,獲得巨大財富的殖民者,直接把印加王絞死了,臨刑前還逼他改信了基督教,說是這樣可以免除下地獄受苦。

在人類歷史上,文明與野蠻的博弈中,這是另一種現象:所謂的“文明”,比所謂的“野蠻”更野蠻。

一八六一年,法國文豪雨果寫就《就英法聯軍遠征中國給巴特勒上尉的信》,怒斥了“文明的野蠻”:

有一天,兩個強盜進入了圓明園。一個強盜洗劫,另一個強盜放火。看來,勝利女神可能是個竊賊。對圓明園進行了大規模的破壞,由兩個戰勝者分擔……兩個勝利者,一個塞滿了口袋,這是看得見的,另一個裝滿了箱篋;他們手挽手,笑嘻嘻地回到了歐洲。這就是兩個強盜的故事……

這封信的精華在於這麼一句:

我們歐洲人,我們是文明人,中國人對我們是野蠻人。這就是文明對野蠻所幹的事情!

當然,當時的清朝,以泱泱天朝上國自居,自認為自己才是“文明”的,英法聯軍燒不燒圓明園,都是野蠻的“夷”。

蘇軾:《一夜帖》

06

無論中外,這種自命為“文明”者,總有一種居高臨下的自負,睥睨野蠻。中國自古信奉“和合”文化,無論是真正地佔據世界文明的高地,還是虛幻地意淫自己為天下之主,驕傲之外,倒也滿足並追求“四夷賓服,萬國來朝”。但有些過於自負的文明,往往走向極度的自私自利,視為野蠻者,就得不到文明的同等待遇,甚至不被視為“人”。

大航海時代,達·伽馬在印度洋擄掠了一艘非洲摩爾人的商船,搶劫了財物後,他下令放火燒船,船長苦苦哀求:“我們是舉手投降的,並沒有絲毫反抗,請你憑著人類的良心看著辦吧!”

但達·伽馬又怎麼會把摩爾人看作“人”?他坐在自己的船艙裡,透過舷艙欣賞大火吞噬商船的景象,看著婦女緊緊地摟住兒童,用最動聽的語言哀求饒命,最後下令開炮轟擊,把熊熊燃燒的船沉入海底。

他沒有任何愧疚,因為“人類的良心”,只作用於同一個等級的“文明”。

這就是答案:受過良好教育的德國人,為什麼會製造奧斯維辛;衣冠楚楚的紳士,轉眼能變成殘酷無情的劊子手……這就是所謂“文明”對所謂“野蠻”所幹的事情!

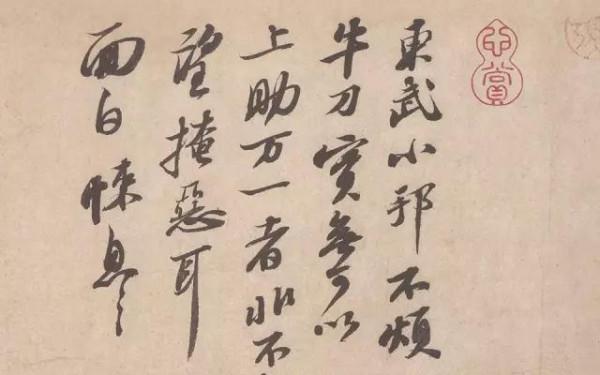

蘇軾:《東武小邦帖》

07

有話說,流氓不可怕,就怕流氓有文化。換句話說,野蠻不可怕,就怕野蠻加了文明的包裝。就像一個笑話:記者採訪一個從哈佛大學深造結束即將回國的食人族酋長:“你回去還吃人肉嗎?”酋長說:“當然吃啊!”記者大驚:“那你上哈佛不是白上了嗎?”酋長不滿意了:“誰說白上了?我現在會用刀叉吃人肉了……”

歷史不是笑話。美國曆史學家約翰·託蘭在他所著的《日本帝國衰亡史》中,這麼敘述日軍制造的南京大屠殺:

“為什麼要對一個被日本人認為是自己文化發祥地的國家施以如此慘絕人寰的野蠻暴行?任何一國軍隊的軍人在外國的國土上失去控制後做出他們在國內絕不敢犯的野蠻行為,這是可以理解的,但這也無法說明日軍暴行的規模和嚴重的程度。這些暴行只能是在某些比較激進的軍官的唆使下幹出來的。這些軍官認為必須教訓中國人……”

日本人總是熱衷於把侵華歸結於“教訓中國”,在他們眼中,日本是文明先進的,中國是野蠻落後的,這種“教訓”並不需要文明層面上的交流,低等民族只需要用恐懼來征服。他們甚至帶著道德優越感來進行這種武力征服,他們認為征服中國之後,中國人才會聽日本人的話,進而接受高素質民族的改造。

文明不是絕對的,更不是純淨的,文明之中,夾雜著野蠻,甚至可能在某些特定時期,文明被自身中爆發的野蠻所吞噬。即使在今天,學富五車的知識分子,瞬間也可能搖身一變為斯文敗類,暴露其最野蠻的一面,更遑論一般人了。文明之中的野蠻,就像一個再健康不過的人,體內也都有原癌基因,如何抑制其不惡化為癌細胞、惡性腫瘤,是醫學上至今未解的一大難題。

如何抑制內心的野蠻衝動?如何抑制、剔除文明中的野蠻基因?這是當前一個更大更無解的難題。

蘇軾:《江上帖》

08

我們相信,人類社會會不斷摒除野蠻,走向文明,因為絕大多數人嚮往文明,文明意味著尊重生命、維護人的尊嚴和自由、建立一種理性的科學的生活方式,讓絕大多數人都有安全感,而野蠻輕視人的生命、尊嚴、理性的價值,妄圖用恐懼讓多數人變為奴隸。人類歷史正是因為人類對文明的追求與保護而頑強延續到今天的,文明戰勝野蠻,是必然的。

但我們必須看到,對文明而言,野蠻如附骨之疽,即使在高度文明的軀體內,也隱含著種種反文明的野蠻因素,存在著惡化的風險。在今天,我們身邊有許多現代的野蠻人、文明的野蠻人,他們甚至高智商、能力超群、技藝嫻熟,他們有高度文明的外表,還有一顆沒有跟著進化的野蠻之心。

或許,直至遙遠的未來人類文明終結,也不可能消除野蠻,人類能做的,就是保持文明對野蠻的絕對優勢,保持對文明內部野蠻因子的有效遏制。

還有人樂觀地說,古代野蠻的遊牧民族征服文明民族之後,往往在文化上被文明民族征服,最終實現同化,走向文明。

是的,歷史確實如此,但那是歷史,我們都活在當下,我們要努力不重複陷入那樣的歷史,被野蠻打臉、唾面、蹂躪,徒勞地寄希望於時間與來世。那是歷史告訴我們的痛,一下一下,告訴我們,痛,劇痛,極痛,我們不能再被野蠻——外部的與自身的野蠻——征服。