東晉末年出了一位真大師,陶公淵明詩文辭賦都有絕作,後世殊為景仰,人稱“隱逸詩人之宗”,也有人推崇為“田園詩派之鼻祖”。陶公地下有知,想必發笑,他生前是非著名文化工作者,《世說新語》專門記錄魏晉風流名士事蹟,但他缺席了。也沒想過會享譽全國,依他的性格,與其贈送這麼高大上的宗祖級名號,還不如弄點好酒祭奠他一下來得痛快。

他平靜去世,沒驚動皇帝,公家也沒封他個諡號。好朋友詩人顏公延之主張贈他一個私諡:“靖節先生”,“寬樂令終曰靖,好廉自克曰節。”認為符合他的格調,陶公可能喜歡。

個人認為,陶公人品貴重,前六字都做得極好,惟“自克”差點,世人都道醉鄉好,公被酒蟲欺一生。他在酒上有點失控,但人無癖似乎也不可愛,這是他在後世擁有大批粉絲的原因之一。

“直道不撓曰貞”,諡為“靖貞先生”也許更貼切,因為原諡不曾體現陶公的風骨,他寧可辭掉七品縣太爺回家過窮日子,也不肯低下高貴的頭,為此還寫出了爆款大文《歸去來兮辭》:

“歸去來兮,田園將蕪胡不歸?

既自以心為形役,奚惆悵而獨悲?

悟已往之不諫,知來者之可追。

實迷途其未遠,覺今是而昨非……”

由感知“心為形役”而意識“今是昨非”,看得出來,他的思想有提升,也悟出了一定境界。陶公讀著儒家經典長大,“少年罕人事,遊好在六經。”小時候沒好好玩,都讀了書了。成年之後,本想一展抱負,兼濟天下,但遭逢亂世,只能退隱,安居守分,獨善其身。

從公元405年辭官到427年駕鶴西遊,陶公隱居了二十二年,期間除了創作大量真樸的詩歌和喝下大量美酒之外,他還是有進步心的,想出離,把境界再提升一個層次,只可惜因緣不洽,他始終遊移於儒釋道之間,瞻前顧後,無以自處,只好在醉鄉找個安歇處。

陳寅恪先生等人認為他“外儒而內道,舍釋迦而宗天師者也。”“外儒”是對的,既然棄了官,絕意仕途,儒家就基本成了過去式,但“內道”卻未必,其時,天師道在廬山一帶未成氣候,陶公作品中也未曾見與道家往還,他的思想是在老莊的地基上加了一些玄學樁子,並沒有建成宮觀的樣子。後人根據他的作品,勉強給他安了一個“新自然說”的發明人,也沒有多少認同感。“舍釋迦”也是對的,學佛悟道需要機緣契合。陶公雖然與東林寺慧遠大師比鄰而居,但淺嘗輒止,若即若離,並不像後世的王維白居易一樣傾心皈依。

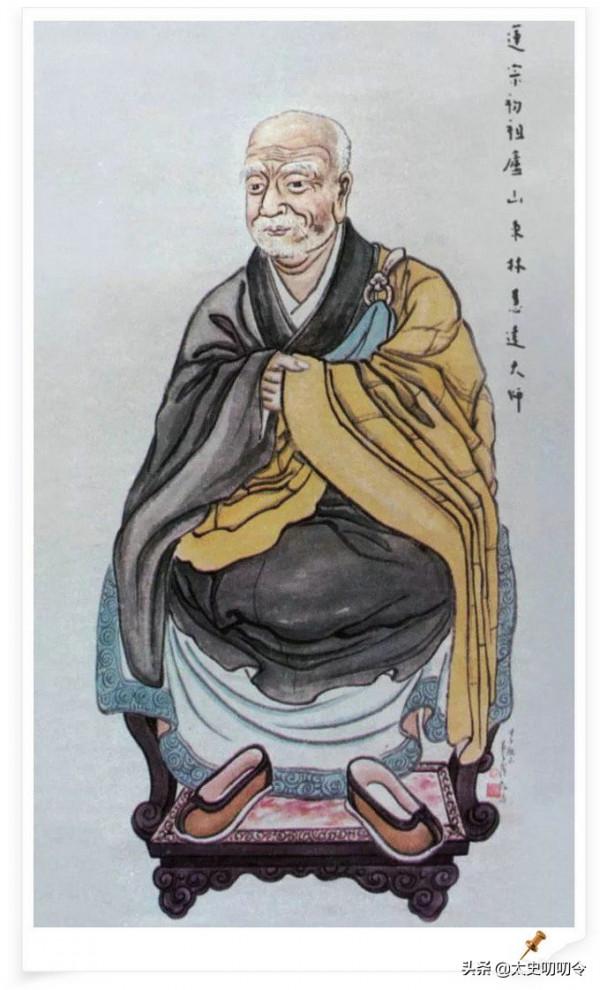

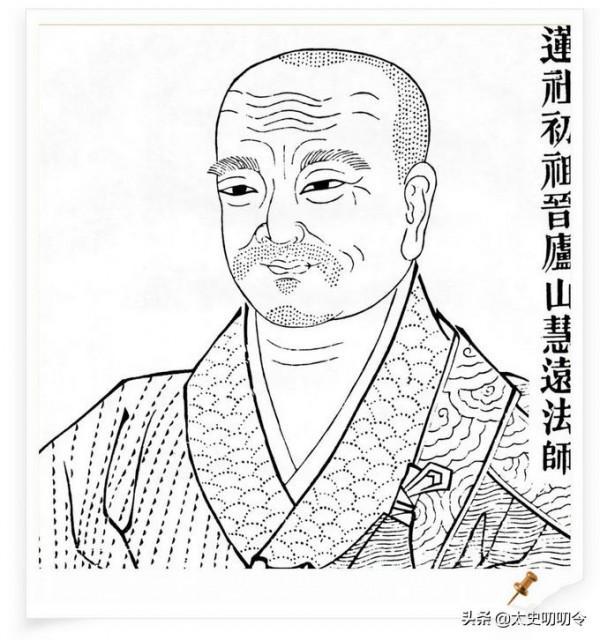

說到一代高僧慧遠大師,其人博通儒家六經,又深得老莊真諦,主張“內(佛)外(儒、玄)之道,可合而明。”遠近宿儒賢達,莫不歎服其淵博。陶公家族本有禮佛敬佛的傳統,又有學者考證,從《歸去來兮辭》裡明顯能看到佛曲《歸去來》的影子,那陶公何以與這位淨土宗開山祖師擦肩而過?這事太史叨叨令很想再叨叨幾句。

再介紹一下慧遠大師:雁門郡樓煩縣(今山西省原平市)人,曾師從名僧道安,適逢戰亂,本要去廣東羅浮山結宇傳道,途經潯陽郡,見廬峰清靜,足以息心,乃止步於此。江州刺史桓伊(淝水之戰主要將領之一,人稱“笛聖”)為造殿舍,這便是淨土宗的祖庭東林寺。自此歷三十餘年,慧遠大師不曾再離廬山一步,“跡不入俗”,迎送從來都是以虎溪為界。晉安帝曾經下詔邀請,他也稱病不出。

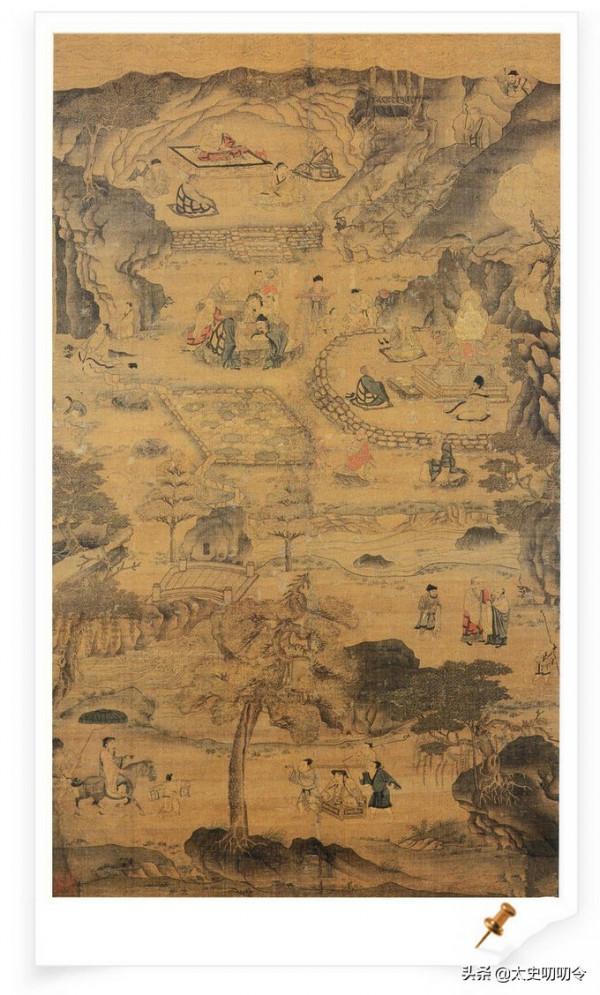

陶淵明歸隱廬山腳下後,與當地名士劉遺民和周續之等多有酬唱往來,人送外號“潯陽三隱”。可想不到這兩位老友都被吸引到東林寺去了,他們欣然加入了慧遠大師的唸佛團隊。不光他們,四方名士如宗炳和雷次宗等一百二十三人皆彙集東林門下。《高僧傳》說:“既而謹律息心之士,絕塵清信之賓,並不期而至,望風遙集。”

我們從目前存世的陶公詩作中看不出他與慧遠大師的交往痕跡,包括在416年,大師圓寂,也未見他的任何祭弔之作。排除作品佚失的可能,陶公最大可能是與慧遠大師緣慳分淺,兩個當世最傑出的人完美地擦肩而過。

那如何解釋“虎溪三笑”?本以為這是中國文化中最詩意的一次相逢,其實是後世文人對釋道儒三家融合的一種美妙想象。不說陶公與遠公,只說陸公修靜,這位道教上清派宗師出生於406年,很遺憾,他剛長到十歲,遠公已然涅槃而去。難道陸公天生神器,十歲就能與八十多歲的遠公投機相契?呵呵呵!虎溪也只能自己暗笑三聲而已。

劉遺民曾經當過柴桑令,他在佛門中找到了生命答案,而且極願意與陶公共享,所以多次來信相招,或者上門邀請。畢竟是近水樓臺,從陶公隱居的慄裡村到東林寺,大概只有二十多公里,徒步可晨發而午至。

陶公之《和劉柴桑》開頭就寫:“山澤久見招,胡事乃躊躇?”他看到劉公入山多年,大得自在,似乎已經解決最憂心的人生歸宿問題。他動了心,嚮往之,準備進山,也克服了一些顧慮,比如:“直為親舊故”,不忍離開,還念及家裡的田地,也總得有人耕作吧?也是實際情況,陶公歸隱時,五個兒子都還沒成家立業,後來又遭遇一場火災,舊居被燒個精光,幾無棲身之地。但他最費躊躇的是遠公持戒極嚴,酒是必戒之物,而“造飲輒盡,期在必醉”的他,愛酒如命,如何能“放下”酒葫蘆?

在彷徨中他下過一回決心,要斷舍離,為了解決生命的終極疑難,他還是想走出迷途,去追求“決吾疑”的地方。從《擬古其六》中能看出,“裝束既有日,已與家人辭”,行李都打好了,也跟家人都交代清楚了,但又坐下猶豫再三,“萬一不合意,永為世所嗤。”進退維谷,終未成行。

雖然不能拋家舍業,“上山入夥”,但“不同流俗”的陶公與東林寺的交往並沒有斷。

《蓮社高賢傳》有最早記錄:“遠法師與諸賢結蓮社,以書招淵明,淵明曰:‘若許飲則往。’許之,遂造焉,忽攢眉而去。”

對這位“少無適俗韻,性本愛丘山”的大賢,慧遠大師惺惺相惜,所以誠意相邀,但陶公還耍了一個小性子,或許是個託詞,以准許飲酒(破佛家重戒)相挾,但遠公“簡小節而取其曠達”,竟然答應了。於是陶公不得不來,來了也沒留下,忽然覺得不對勁兒,於是皺著眉頭走了。

元初李公煥《箋註陶淵明集》中有註文:“靖節每來社中。一日,謁遠公,甫及寺外,聞鐘聲,不覺顰容,遽命還駕。”這是說,某次陶公來,剛走到山門,聽見鐘聲就皺了眉頭,誰也沒見,掉頭回去了。

從405年辭官歸裡,至慧遠大師416年示寂,十年時間轉瞬即逝,等到陶公再琢磨“吾生夢幻間,何事紲塵羈?”這頭等大事的時候,遠公已經不能為他釋疑解惑了。

其實他的思想深度遠過於常人,《歸園田居•其四》寫道:“人生似幻化,終當歸空無。”他體會到人生的虛無與幻滅,歸結到“空無”二字。

他本是可以“有”點什麼的,可惜止步於“但空”,只看到了“空”,也稱之為“惡取空”。錯過就是錯過了,他無法察知另一面的“不但空”——空不遣有,有不離空,空中攝有,有記憶體空。

印光大師曾經為陶公惋惜:“先生信因果,而思欲發明,而復不肯唸佛,乃文人習氣。當日遠公以陶淵明胸懷空曠,可以學道,招之入蓮社。彼殆以酒為命者,知佛門戒酒,不敢遽許,因曰:許某飲酒則來。遠公大慈悲心許之。彼來唸佛三日,攢眉而去。以但能放下,不能提起。”(《印光法師文鈔•續編上•與魏梅蓀居士書十六》)

於是,陶公繼續過他沉湎於酒的日子。在慄裡村東南溪澗旁,有一塊巨石橫臥,平滑如臺。石上有人形凹印,據說陶公當年酒醉之後,常臥於其上。

個人認為,並非陶公不向佛,也非遠公不智慧,因緣之事,難以強求。讓一個聰明絕頂的人老實唸佛,畢竟不容易,要不聰明人怎麼總被聰明誤?

再讀陶公詩:“採菊東籬下,悠然見南山。”“此中有真意,欲辨已忘言。”恍然有禪家意味,忽發奇想,若陶公遇馬祖,將會如何?

馬祖道一是禪宗分支洪州宗的祖師,法嗣廣佈天下,常居弘化之地洪州(今南昌)開元寺也離廬山不遠。這位機鋒凌厲的大師提出的“平常心是道”,行住坐臥無非是禪,這與“縱浪大化中,不喜亦不懼”的陶公也許更相契合,如此接引,他想必欣然就道。

如此,馬祖拈花,陶公也微笑,雙峰並峙,天心月圓。

可惜的是,馬祖活躍於唐代,陶公早生了三百年。

參考書籍:《晉書》《世說新語》《陶淵明集》《印光法師文鈔》《高僧傳》《蓮社高賢傳》