齊魯晚報·齊魯壹點記者 王曉瑩 編譯

本週,2021年度的諾貝爾獎逐個揭曉,從最早“開獎”的諾貝爾生理學或醫學獎,到諾貝爾文學獎,人們又知道了很多原本陌生的名字和知識。其實,在學術和科學家的身份之外,他們的命運曾與歷史的洪流交織,有著獨特的個性和人生經歷。他們是用知識改變世界的“神”,但在生活中也是和我們一樣的人。

愛寫星座運勢預測的生物學家

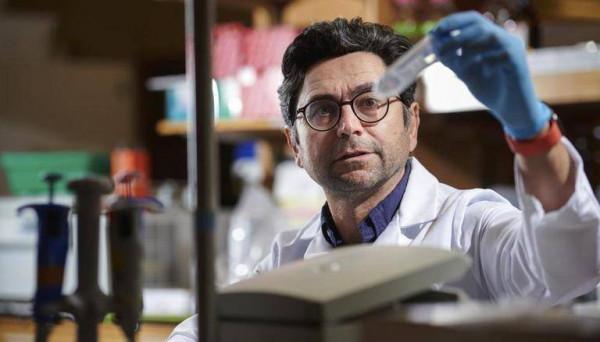

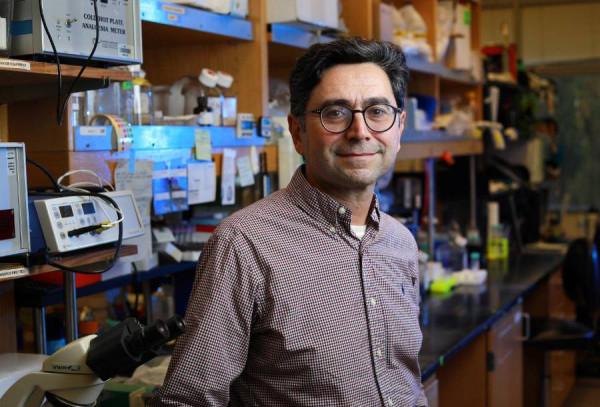

昨天獲得2021年度諾貝爾文學獎的阿卜杜勒拉扎克·古爾納來自坦尚尼亞,後來為“避禍”移居並生活在英國;今年的諾獎得主中,有個人跟他身世相似,他就是今年的生理學或醫學獎得主之一雅頓·帕塔普蒂安。帕塔普蒂安現居美國,也早已是美國國籍,但他是亞美尼亞人,在黎巴嫩長大。1975年,黎巴嫩爆發了一場持續近15年的內戰,1967年出生的帕塔普蒂安就在這樣的戰亂中長大,還被持槍的軍人抓捕過。

1986年,他和哥哥逃亡到美國加利福尼亞州。為了生存下去、湊夠上大學的學費,抵達美國後的10年間,帕塔普蒂安做過各種各樣的工作,送過披薩,賣過鞋,做過三明治,甚至還給一家亞美尼亞報紙寫過每週星座預測。有意思的是,多年後他在社交媒體“推特”上列舉出自己的“非學術性工作”,還專門在“每週星座運勢預測作家”後面標註上:“這是我最喜歡的工作!”

付出終得回報,1990年帕塔普蒂安從加州大學洛杉磯分校本科畢業,學的是細胞生物學和發育生物學專業。當初加入實驗室時,他本想申請醫學院,是教授建議他試試生物學。帕塔普蒂安說,他很快愛上了做基礎實驗,也改變了他的職業生涯,“在黎巴嫩時,我甚至不知道科學家可以作為一種職業選擇。”

1996年他從加州理工學院博士畢業,後來又成為博士後研究員。他在幾個研究所工作過,擔任過美國最大的私立非營利性生物醫學研究機構斯克裡普斯研究所的助理教授,在美國諾華研究基金會當過14年的研究員,2014年之後供職於霍華德·休斯醫學研究所。

其實,能獲諾獎多虧了帕塔普蒂安的“知難而退”:他剛開始對神經系統研究感興趣,後來才轉向痛覺和觸覺領域,原因是這似乎比研究大腦簡單點。但他說,像神經元是如何感知壓力、溫度等物理力的問題,現在還沒有解決。“當你發現一片不為人知的土地時,挖一挖就會收穫頗豐。”

古爾納和帕塔普蒂安離開了故土,再也沒有回去;今年的諾貝爾物理學獎得主之一克勞斯·哈塞爾曼則是個離開祖國又回去的例子。

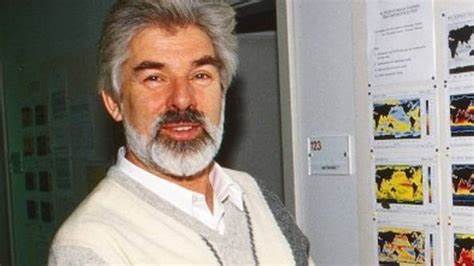

哈塞爾曼今年已經90歲了,他1931年出生在德國漢堡,父親是位經濟學家、記者,上世紀20年代曾作為德國社民黨成員廣泛活動——沒錯,就是最近剛成為德國聯邦議院第一大黨的社民黨。但在當時,他因為黨內活動遭到政治迫害,全家在1934年移居英國。從兩歲多開始,哈塞爾曼就在英國長大,英語也成了他的母語。

哈塞爾曼與物理結緣是13歲那年,他從同學那花一張電影票錢買了一個晶體檢波器,接上合適的電路就是一臺簡易的收音機。發現這玩意的“魔力”後,他經常跑圖書館翻書,研究晶體檢波器和收音機的工作原理。1949年,快18歲的他隨父母回到了傷痕累累的德國,準備在祖國讀大學。他不確定自己想學工程還是物理,乾脆在一個機械廠實習了半年。

他考入漢堡大學,學習物理和數學兩個專業,1955年夏天畢業。雖然本科讀了五年,但哈塞爾曼只用兩年就拿下了馬克斯·普朗克流體動力學研究所和哥廷根大學的博士學位。有點尷尬的是他的博士畢業論文只得了2分(相當於B級),原因是他沒有用導師建議的方法解決問題,而是在發現那條路行不通後很快另闢蹊徑。雖然得到了研究結果,但導師對此不感興趣,勉強接受了論文卻打了低分。

畢業後他回到漢堡大學,與他的學位論文教授合作做博士後,在大學裡的造船研究所做過流體動力學研究。上世紀60年代,他曾前往帕塔普蒂安的母校加州大學洛杉磯分校,在地球和行星物理研究所擔任助理教授。

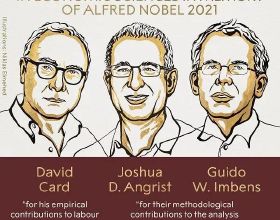

等到哈塞爾曼再回德國,他又陷入了尷尬境地:他在美國的研究方向和漢堡大學研究所裡的研究“不對口”,有一天,他的論文教授找到他:“哈塞爾曼先生,你有沒有考慮過在別的單位找個工作?”哈塞爾曼不知道怎麼辦,他找了德國水文研究院的所長,想在那找個活,所長也覺得他是個麻煩,沒敢要。但所長給德國聯邦科技部打了個電話,問他們那裡有沒有什麼職位能提供給哈塞爾曼。沒想到,好運氣這時砸到了他頭上,科學部專門提供資金,在漢堡大學建立了一個理論地球物理系,聘請哈塞爾曼當系主任。正是在地球物理學上的研究,讓他如今與真鍋淑郎一道,憑他們“對地球氣候的物理建模、量化可變性和可靠地預測全球變暖”的貢獻,獲得了諾貝爾物理學獎的一半。

哈塞爾曼還有件趣事,他對自己的學生在學術要求上很嚴格,雖然本意是好的,但並不是所有人都能適應。有個學生被他帶了一年後當了牧師,後來還感謝哈塞爾曼“間接”幫他作出了決定。“可能我真的有點嚴吧。”哈塞爾曼在一次採訪中提到這件事時說。