在上一篇文章:《什麼是“程朱理學”?為什麼說它是傳統文化的浩劫?》中,我講了關於"理學"的誕生髮展史以及它的是是非非。理學的"存天理,滅人慾"核心思想沒有問題,但理學的修行方式是"天理外求",要求人們必須透過外部學習才能獲得天理,這就存在重大的缺陷。

既然是外部獲取的知識,那麼理解不理解,做不做,則是次要的,最關鍵的是要表達出來,因此理學家都特別重視筆墨文章。道理說得頭頭是道,科舉考試文章寫的辭藻華麗,但放在自己身上卻不踐行。其實踐行不踐行也無所謂,因為沒有人重視,所有人都在看你如何表達,而不是看你如何做。時間長了,理學家們就退變成了說一套做一套的偽君子,把道理拿來生搬硬套,文章講話常常引經據典,出口成章,所謂滿口仁義道德,一肚子……

早在朱熹時代,就有人發現了這樣的問題,但為什麼反對的聲音無法撼動理學的影響力呢?其實邏輯很簡單,理學要求人們外求天理,理學家們就一定會給人們劃定一個"參考書目",在一個限定的文化圈子內進行研究。這叫什麼?這就叫"文化禁錮"。人們不知不覺就陷入到了一種思想控制中,不能說"不"。

誰最喜歡這樣?當然是統治者,因為這樣民眾思想統一,容易約束和管理。所以,自明朝開始,理學都被樹立為國家意識形態,只要脫離理學圈子,就是異端邪說。有了統治者的加持,理學更加無堅不摧,甚至老百姓以為私塾裡搖頭晃腦的老先生就是中國傳統文化的代表,卻不知道其實傳統文化還有很多其他的聲音。

所謂"其他的聲音"中,有一種與理學對立的思想,長期活躍在中國社會中,甚至漂洋過海到了日本。儘管從來沒有得到歷代王朝政府的官方認定,但其門徒遍天下,對社會、政治,甚至企業經營,都起到了巨大的作用,這就是"心學"。

在上一篇文章中曾提到,北宋陸九淵繼承了程顥的思想,創立了"陸九淵心學",但在朱熹的陰影之下,陸九淵心學在社會上引起的波瀾甚小。在後來的大明王朝,有一個理學家名叫吳與弼,是朱熹的死忠粉,天天抱著理學經典,誦讀朱熹語錄。但他的徒弟陳白沙卻是個叛逆者,他跟著吳與弼學了一段時間,發現沒啥新奇的東西。尤其是在踐行"格物致知"時,沒有從外在事物中參悟出所謂的天理,內心就開始懷疑。吳與弼看出了陳白沙的心思,覺得他對朱熹不夠心誠,就把他逐出了師門。

陳白沙離開吳與弼後,依然在思考,但越想越覺得朱熹的理論好像是錯的。朱熹讓人到外界“格物”,從而獲得“天理”,但他又覺得,我本身是具有自由意志的呀,即便我從外界獲得了天理,那究竟是應該信外界的呢?還是信我自己內心的呢?他讀了朱熹的《四書集註》,但他發現朱熹的註解有問題,但大家都說朱熹是天理,那麼我究竟該信朱熹?還是信我自己?

左右為難之下,他就把目光轉向了"陸九淵心學",在其中發現了一個核心思想,即:想要獲得天理,首先要抑制人慾。這與朱熹倡導的先求天理,再依據天理去滅人慾正好相反。陳白沙瞭解到這些之後,大為驚喜,他終於解決了長久困擾在自己心裡的問題——外部求取的天理如果無法被自己接受怎麼辦?原來,想要感悟天理,首先要抑制自己的慾望呀。

引申而言,理學認為天理在外部,人必須要不斷透過外部學習才能"懂理",所以朱熹重視誦讀經書,以不斷的獲取天理,從而滅除人慾。而心學則認為,想要獲得天理,首先要清除慾望,否則無法獲得天理。因此,人的修行就是不斷挖掘自己內心,迴歸善良本性。所以,陸九淵重視靜坐冥想,透過思索感悟來獲得真理。

英國作家喬治·弗雷澤曾說:當人類的思維之船,從其停泊處被砍斷纜繩,顛簸在懷疑和不確定的"艱難之海"時,他們會感到痛苦與迷茫,只有一種方式可以消除這種痛苦迷茫,那就是,思維之船必須重新進入一種新的信仰體系中。

陳白沙由朱熹轉投陸九淵,讓他成為了明代第一位心學家。但是,理學在當時的明朝已經是一個嚴密的體系,在這樣的環境中,沒有一些機緣巧合的特別機會,是很難產生新的學說的。用今天的話來說,就是"時勢造英雄"。這個"時勢",讓一個名叫王守仁的人趕上了。

王守仁就是現在被人們熟知的王陽明,王守仁是他的本名,為了讓大家更熟悉,後面我就都以王陽明來稱呼他。王陽明年輕時立志做個聖人,並且自幼熱愛軍事。為了當個聖人,他研究過道家、佛家、朱熹理學。為了踐行朱熹倡導的透過"格物"來獲得天理,他曾經盯著院子裡的竹子看了三個月,直到頭暈眼花,暈倒在地,也沒有感悟出什麼天理。從那時候開始,他就覺得朱熹的理學有問題,原因與陳白沙覺得的一樣。

既然質疑理學,就必然在科舉考試中屢屢受挫。王陽明兩次院試落榜,第二次落榜時,周圍的落榜秀才都潸然淚下,只有王陽明表情木然地直視前方。朋友們以為他悲傷過度,勸他哭出來,他卻說:“你們都以落榜為恥,我卻以落榜動心為恥”。

後來好不容易考中了,被分配的刑部工作。當時太監劉瑾作亂,殘害忠良。王陽明也上書明武宗,要求法辦劉瑾,結果被劉瑾迫害,投入了錦衣衛大牢,受盡折磨。好不容易出獄,被髮配到貴州龍場,在發配路上,差點被追殺的錦衣衛害死。幸虧他急中生智,在錢塘江邊偽裝成自己投江自盡的假象,才騙過錦衣衛。

在貴州龍場這個當時鳥不拉屎的地方,王陽明開始了他的艱苦生活。當地苗族少數民族民風彪悍,而王陽明卻用自己的誠意與他們打成一片,甚至苗族人幫助王陽明抵抗前來找麻煩的貴陽知府。

但王陽明並沒有停止思考。朝廷中央的官老爺們大多是朱熹門徒,但他們與劉瑾也打成一片,這算是天理嗎?如果這不是天理,那麼天理究竟在哪?為什麼朱熹讓我到外界找天理,我卻找不來我所認可的天理?究竟是我錯了還是天理錯了?一系列問題在王陽明的腦海中縈繞不去。

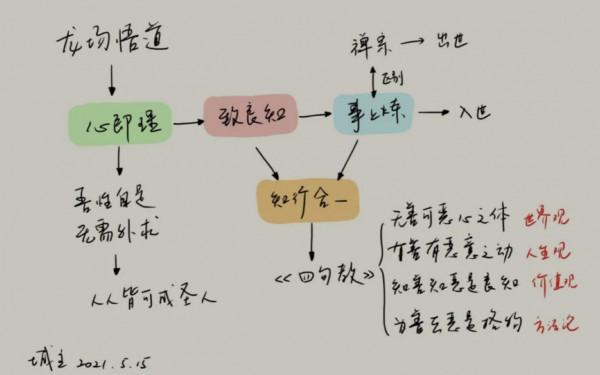

發配到龍場後艱苦清淨的生活,反而給了王陽明更多思索的時間。結合王陽明自己在儒釋道三教中的積澱和個人坎坷的經歷,終於在1508年的某一天,他頓悟了。他明白了天理根本不需要外求,天理不在外界,天理就在我心中——"心即理",這個天理就是人的"良知"。王陽明相信人性本善,因此,他認為人人心中都有良知。只要人能夠挖掘出自己的良知,就能解決一切問題,不需要任何外來的幫助。整個理論歸納為八個字:吾性自足,不假外求。王陽明頓悟這件事,史稱"龍場悟道"。

從此,他開始在龍場給苗族人講課,提升他們的心性。直到後來離開龍場,用心學的力量與軍事策略相結合,橫掃困擾官軍多年的湘西土匪,後來又以43天的神速平定寧王叛亂,立下蓋世奇功。

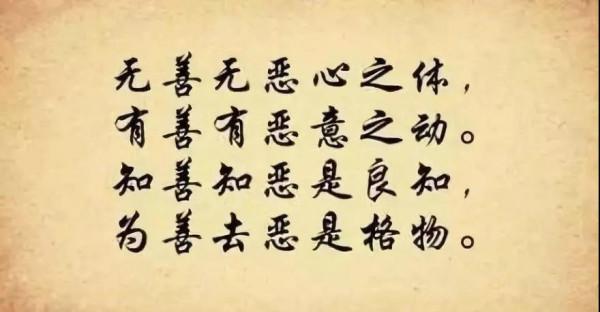

究竟心學有什麼樣的力量?淺顯地歸納起來的話,可以凝鍊成"心即理、致良知、事上練"這三個關鍵詞。

"心即理"即“吾性自足,不假外求”,就是我們每個人心中本來就有天理,根本不需要去外界尋找天理。因為我們心中與生俱來就有辨別是非的“良知”,所以想要成為聖賢之人,就是要努力實現最真實的自我。既然我們每個人都有聖賢的基因,那人人就都是平等的,誰也沒有權力支配誰。只有一個人有權力,那就是我自己,我才是自己的主人!

其實這也是歷朝歷代不願意將心學納入主流意識形態的原因,因為倡導心學必然崇尚身份平等與自由意志,這往往是與集權統治思想相違背的,自然也就無法成為社會的主流意識形態。

可能有人會質疑,難道我不需要學習任何東西就懂得天理良知嗎?舉個例子來說,有時候我們總是會帶著答案去問一些問題。比如,一個窮困潦倒的朋友找你借錢,被你拒絕了,然後你跟父親訴說了這件事,你問父親,自己這樣對待朋友是不是不太好?如果你的父親就是王陽明的話,他一定會說:你能這樣問我,說明你自己原本知道究竟該怎麼做,只是慾望讓你沒有這麼去做。

心學的第二個核心理念是"致良知"。當你理解了"心即理"後,你就要去努力實現真我,挖掘自己內心的良知。但人在成長的過程中,往往受到社會大染缸的薰染,導致心上遮蔽了一層層厚厚的慾望,即"人慾"。如果想要挖掘心上的"天理",則必須要先取出遮蔽的"人慾",這一點來說,王陽明心學與陸九淵心學是類似的。

如何才能做到"致良知"呢?其實說起來也很簡單,就是遇到事情的時候,遵循你腦子中的第一個念頭,它往往就是良知的驅動。比如,當你看到一個老人摔倒在街道上時,你的第一個念頭是什麼?一定是去攙扶,因為惻隱之心人皆有之,這就是內心本來就存在的良知,根本不需要別人教你。但為什麼很多人最終沒有攙扶呢?因為你沒有遵從自己的第一念,而是進一步思考了"如果我扶她起來,會不會給自己找麻煩"。這時候,你已經被自己的慾望所控制,自然也就無法"致良知"了。

心學的第三個核心理念是"事上練"。"致良知"是透過去除自己心上的慾望遮蔽,讓自己的良知得到光復。這個過程往往透過長期的靜坐冥想就可以做到,事實上,陸九淵心學的主要修習方法就是靜坐。但如果只是靜坐,那與佛教禪宗就沒有區別了。王陽明並不認同禪宗理念,他認為如果只是光復良知,但實際行動什麼都不做,就沒有任何意義,而是一種逃避。他甚至認為,凡是出家當和尚,整日打坐的人,就是畏懼現世生活,逃避承擔責任,才打著光復良知的旗號整日空想。所以,他提出心學不僅僅要"致良知",還要"事上練"。

所謂"事上練",就是在工作生活中去實際踐行自己良知指引的事情。那麼,究竟應該是先"致良知"還是先"事上練"呢?王陽明的觀點是,這兩者不分先後,必須同時進行。在實踐中感悟良知,在感悟良知的同時實踐,即所謂"知行合一"。

"事上練"是王陽明心學區別於陸九淵心學的最大不同點。因為陸九淵心學並不強調知行合一,更多強調的是迴歸真我,所以陸九淵心學與禪宗很類似,一不小心就陷入出世的枯禪打坐。而王陽明心學則始終強調知行合一,強調實踐,是一種入世的學問。

"事上練"也是王陽明心學區別於程朱理學的一個重要標誌。理學雖然也強調實踐,但理學主張在獲得天理後再去踐行天理,所以理學認為"學習"和"實踐"是有先後順序的,所以一不小心就容易光說不練了。而王陽明則認為,這兩者始終合二為一,沒有誰先誰後,該學中幹,在幹中學,知行合一才能讓人的心性不斷提升。

如果說"心即理"是王陽明心學的根基,那麼"知行合一"(致良知+事上練)則是修習王陽明心學的方法。是的,王陽明的心學就是這麼簡單,也正因為簡單,所以心學從誕生之日開始,就得到了民眾的追捧,尤其是崇尚自由意志的進步民眾。

說了這麼多,"心學"這些對於普通人有啥用處呢?僅僅只是提高個人修養嗎?這能當飯吃嗎?

1529年,王陽明病逝於青龍崗,一葉小舟裡,徒弟問王陽明還有何遺言,王陽明只說了八個字“此心光明,亦復何言”。其實無論心即理、致良知、事上練,最終都凝練在這八個字上,這八個字也充分展現了修習心學的最高境界——“不動心”。

王陽明遺言

當年,王陽明平定寧王的功勞被明武宗強行霸佔,要求王陽明在表奏中把功勞歸於武宗本人。徒弟們紛紛替王陽明鳴不平,王陽明卻說:“有榮耀是我幸,無榮耀是我命,此為良知”。

我們的日常生活中,總是在計較自己為別人的付出有多少,然後就會衡量別人給自己多少回報,如果回報達不到自己的預期,就會焦慮、煩惱、怨恨,最終痛苦的還是自己。就好像我寫這篇文章,如果點贊少了,是不是我也應該焦慮呢?

其實,這就不叫憑良知做事了,而是一種交易,因為只有交易才要等價或超額回報。如果你是憑良知做事,那你做的就是你想做的一件事,而有沒有回報則是另一件事,這兩件事是沒有關係的。如果普通人能夠深刻體會這一點,就可以放下內心芥蒂,消除焦慮,獲得人生的自由。

再比如這篇文章,我就是想寫清楚王陽明心學,這是良知告訴我要做的事情。至於點贊嘛,有點贊更好,沒有點贊也無所謂,這是讀者的事情。那我在寫完這篇文章後就少了很多焦慮。修習心學達到"不動心"的境界,從而獲得內心的"自由",這就是心學對於普通人的最大的實用主義作用。

在王陽明去世之後的五百多年中,把他當作精神導師的偉大人物不勝列舉,曾國藩、康有為、孫中山、毛澤東都是他忠實的擁躉。1513年,日本人了庵桂梧在與王陽明交心後,傾心折服,他把心學帶回了日本。經過大鹽平八郎、吉田松陰、高杉晉作、坂本龍馬、東鄉平八郎、西鄉隆盛的發展,300多年後,日本人在王陽明心學的影響下,發動了舉世皆驚的“明治維新”,搖身一變而成為世界強國。(參見文章《王陽明心學成就了日本,日本卻用它來回擊中國》)

後來,日本企業家稻盛和夫在"致良知"的影響下,提出了"作為人,何謂正確"的觀點,進而提出了圍繞"以心為本"的經營哲學,帶領京瓷和日航兩家企業走入世界五百強。

從明治維新思想萌芽開始,直到現代日本,王明陽心學都給日本思想文化界帶來了巨大的影響衝擊,將一個貧窮落後的封閉國家塑造成了世界強國,讓瀕臨破產的企業搖身一變進入世界五百強。這讓我們又驚歎,又遺憾,驚歎的是源自中國的心學能夠爆發出如此強大的力量,遺憾的是,為何心學沒能將近代中國帶入強國之路?

也許,日本心學大師高瀨武次郎的一番話是這個問題的答案:“大凡陽明學都有二個元素,一是事業,二是枯禪。得枯禪者可亡國,得事業者可興國。中日兩國各得其一。”