今年4月份,寧波博物館開幕了一場特殊的新展。這是一個以“絲路文物”為主題的展覽,其中展出的上百件珍貴藏品卻全部來自於一個人——平山鬱夫。

平山鬱夫有很多身份。

他是畫家、佛教徒、東京藝術大學校長、中日友好使者、聯合國教科文組織親善大使......這些身份既構成他人生特定時刻的寫照,也是我們理解他的多種方式。

拋開所有這些,他又像極了一位完全的理想主義者。他虔誠、純粹卻也天真。在歷經戰爭、原子彈爆炸、白血病之後,他以使徒般的信念,將自己一生的熱情都投注於畫畫和保護文物的工作當中。

今天,我們來聊聊平山鬱夫。

01

倖存

1930年,在新綠旖旎的夏天,平山鬱夫出生於日本的廣島縣。

廣島是一個濱海城市,濃郁的墨藍色從天空降落到海面,旋即連線成望不到邊的茫茫一片。對於從小生活在這裡的平山來說,這是一個平靜、祥和的城市,而這些濃烈的藍色,也構成了他對故鄉最為深刻的回憶。

平靜是在他15歲那年被打破的。

《廣島生變圖》平山鬱夫繪

1945年,美國向廣島縣投擲了一顆原子彈。只頃刻間,熊熊的紅色大火瞬間從四面八方亂竄,整座城市成為了煉獄。

“煙霧中惶惶不安的人們,血肉模糊,或斷了手臂,或失去雙腳。但仍在拼力掙扎著要站起來。好像在喊著什麼,我什麼也聽不見。還遇到很多眼球冒出來、掛在腮幫子上的人。我在這慘境中繼續跑。向著軍需廠,不顧一切地奔跑。”(選自平山鬱夫的自傳《悠悠大河》)

平山是這場事故的倖存者,饒是如此,這場戰爭仍深刻地影響了他一生。

一開始,是原子彈掉落下來瞬間的悲鳴、慘痛與驚駭,那些噩夢般的場景長久地困擾著他,糾纏著他。

隨後,是核輻射帶來的嚴重後遺症,1959年,平山鬱夫剛剛從東京藝術大學畢業,此時,他已被正式確診白血病。

他的白血球迅速下降到正常人的一半以下,嚴重的貧血症狀使得他常常處於生與死徘徊的邊界:

“回家上公寓的樓梯中途就會出現眩暈,眼前一片漆黑;好不容易連滾帶爬摸到家,眼前直冒金星,連報紙的標題都無法看;抵抗力下降,容易併發其他病,體力每況愈下,處於朝不慮夕的狀態。”

當時的平山29歲,他剛剛謀得了東京藝術大學助教的職位,與同班同學松山美知子結婚不過幾年,長子兩歲,小女兒剛剛出生。生活困苦侷促,而死亡也要即將到來。

不僅是沒有辦法就這樣放下家人,對於平山來說,他還有一個更迫切的願望沒能完成。

學習美術十幾年,平山一直未能畫出讓自己滿意的作品,“臨死之前要畫一幅令人稱心的畫,哪怕一幅”。因此,幾乎是抱著已悟大限的信念,他參加了環青森縣八甲山的寫生旅行。

02

“佛教傳來”

旅行選在了初夏,正是綠葉萎萎的5月。群山新綠蔥蘢,而生命喧騰活躍。平山眼前所見,皆是一片明豔,此情此景,讓他感受到生命的沸騰。在旅行結束之後,他心中驀地浮現出一幅畫面。

“在大漠茫茫中,一個艱難跋涉的僧侶遇到綠洲的場面。他在滴水不見的荒野孤身行進,就剩最後一點力氣的時候到達了綠洲。周圍百花吐豔,林木繁茂.......我將僧人設定為玄奘三藏。

7世紀的唐代,玄類為了傳播新佛教,不顧觸犯國禁,從首都長安出發西去。他求法的志向遠大,胸中燃燒著使命感,然而沙漠之旅畢竟艱苦卓絕,他一定也有絕望的時候。此時此刻,綠洲對他會是多麼大的鼓舞啊。”

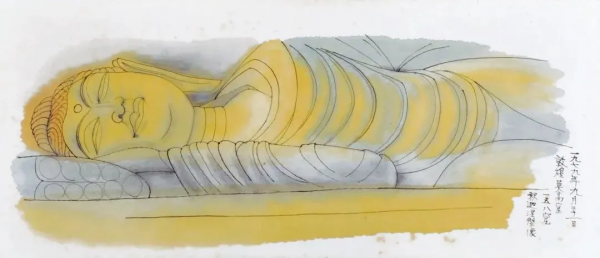

這幅名叫《佛教傳來》的畫,成為了平山生命中第一個轉折點。他因此在日本美術界嶄露頭角。隨後,他又因《入涅槃幻想》《大唐西域壁畫》等佛教題材的畫作,成為了日本最頂尖的畫家。

那場戰爭是困擾平山一生的噩夢,卻也因此機會,他與佛結緣。在平山的藝術生涯中,“佛”是他最重要的落腳點。於他個人的經歷而言,佛救贖了他的生命與靈魂,當他陷入創作的瓶頸時,玄奘這一形象為他指示出另一片廣闊的天地,從這一點上看,佛與他的相遇,像極了一個美妙的巧合。

但是,《佛教傳來》的意義並不止於此。平山在學習日本畫的青年時代,正是日本文化走向一個巨大轉型的時期。在第二次世界大戰期間,日本畫被捲入國粹主義的漩渦之中,而隨著日本的戰敗,國粹主義受到大量的批判,日本畫也遭到了全盤否定。

在平山的回憶中,當時一起學畫的同學都在學習新思潮,唯有自己在摹寫古典中找尋到了心靈的平靜。由此,《佛教傳來》實際上成為了他穿越現實的壁壘,開拓新的美術世界的第一作。

在理解這一點後,便不難解釋,為何在《佛教傳來》之後,平山完全投入到了佛教畫作的創作中。

很長一段時間裡,佛,就是他摹寫的唯一物件,他善用大塊的色彩融入中國畫的筆墨語言,從而轉變了傳統佛像畫的審美立場,平山將莊重而遙不可及的神化作清新、豔麗的組合。

佛的背後,凝結的是他對於人生的體悟、對於宇宙真理的遙想。

平山筆下的佛,很少有具體的五官,他喜歡使用互相滲透的顏色,去描繪一個模糊的輪廓,從而組建出一些灰黑與金色的影子。

這些影影綽綽的“佛”,象徵著平山自己對於生命的闡釋:無論蟲魚鳥獸,世間萬物都需忍受著生命的悲哀與負累。因而即便在被絕望幾乎壓垮時,也絕不能放棄對於希望的追逐。

03

敦煌,敦煌

1979年,平山從日本來到了敦煌。在畫下《佛教傳來》20年後,他追隨著玄奘的步伐,決心重走一遍絲綢之路。

從中國、(前)蘇聯、 阿富汗、巴基斯坦、印度、伊朗、敘利亞再到土耳其、伊拉克。在往後的數十年間,平山鬱夫走了70餘次絲綢之路,行程累計80萬公里,可以繞地球20餘圈。

奇蹟般的是,在這樣常年的行走途中,平山的白血病竟然得到痊癒。《絲綢之路》系列,平山鬱夫繪

敦煌,是他行路的第一站,也在後來的日子裡,成為了他最喜愛的一站。

平山是極為喜歡敦煌的。在抵達敦煌的第一天,他便不斷在寫生,他試圖用畫筆記錄下自己看到的每一處:靈動的佛像、飛揚的寺廟、漫天的沙土。而當他到了莫高窟,平山幾乎要為這遠古的藝術完全傾倒。

當時,接待平山的是敦煌藝術研究所的常書鴻,研究所裡破敗艱苦的環境給平山留下了深刻的印象,在返回日本之後,平山便開始為保護敦煌藝術到處奔走。

平山曾捐贈了200萬美元以推動日本政府參與敦煌莫高窟的保護,最終於1988年促成了日本政府無償援助10億日元,“敦煌石窟文物保護研究陳列中心”建設專案得以落實。

1989年,平山又將個人畫展的全部收入2億日元全數捐贈給敦煌研究院,用以資助敦煌石窟的保護和研究。

作為一個日本人,平山幾乎將敦煌視作自己的精神故鄉。他的這種執著,一方面是起源於日本美術與宗教的不解之緣。日本藝術的興起同唐代遣唐使的佛教輸入有著密切的聯絡。由此,平山在敦煌試圖尋找的,是日本文化源流的佛教東漸之路。他不僅想要在這裡找到日本文化的源頭,更希望從此處開拓日本畫的新境界。

與此同時,平山還希望在這裡找到一條東西方文化交流之路。戰爭為平山留下了一生的創傷,因而,他是一直都是一位堅定的和平主義者。

於他而言,人類的文化是一個整體。文明在交流中產生,文化也是在交流中延續。而絲路文明,正是這一形象的完美代表。因此,從敦煌開始,從絲綢之路開始,平山漸漸投入到一種更大的召喚當中。他懷抱著這份赤誠,踏上試圖溝通東方與西方,世界與日本的文明之途。

然而,隨著他行走的次數增多,他眼前所見,卻是物是人非之景:昔日樓蘭如同沙海上一條腐朽之船,高昌古都幾乎頹敗為史前的一堆石頭,波斯黃堂形同被人丟棄的一盤殘棋,而落寞的伊朗高原已難覓昔日的人喧、犬吠和駝鈴。

當平山行步在這些無人能識的荒寂古道中,在那些靜穆、單純、曠遠、模糊的畫面裡,他感知到的,卻是遠古文明曾有過的蓬勃、喧囂、歡愉、熱情。

對於逝去文明的尊重與惋惜,使得平山下定了決心,不僅僅是敦煌,他還想要保護更多的世界文化遺產。

04

一個人的絲路世界史

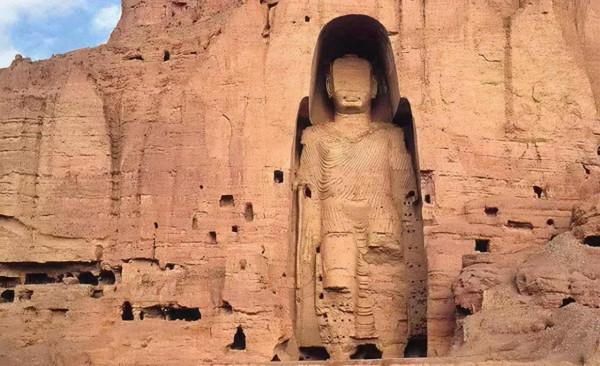

平山的後半生一直致力於保護戰爭衝突地區的歷史文物。在前南斯拉夫戰爭毀壞的杜布羅夫尼克舊城區中,被摧毀的阿富汗巴米揚大佛前,伊拉克戰後被大規模搶掠的古蹟上,都能看到平山奔波的身影。

他珍重這些遺蹟,在他看來,對這些歷史遺存的尊重,並非僅僅是因為它們年歲的古老,而是一種生命力的感召。那些殘存的建築、散落的器具、破碎的佛像,全都遺留著初期創造者的創意和熱情。

歷史的淘洗,卻賦予這些遺蹟以光輝。它們承載著人類文明最自由、最廣闊的思維空間,卻又打破了地理、文化、語言的阻隔,給今人以震撼,給今人以感動,給今人以夢想。因而在平山的筆下,他總是要為它們賦予夢境般的朦朧與遠眺般的距離。

平山在晚年提出了世界文化彩虹十字的構想,他為保護作為人類文化遺產的文物而周旋於各地,呼籲各國為此展開合作,積極推動著中日之間的文化交流。這一切對他來說,做得是那麼自然,誠如玄奘西行萬里,卻仍滿懷真摯。

他一直努力到自己生命最後一刻,直到2009年,平山因腦梗塞逝世。

這批文物曾多次來到中國,2019年,國博舉辦了“平民情懷——平山鬱夫藏絲路文物展”的展覽,圖/雅昌藝術網

在他死前,平山將自己花了40年時間收集的文物捐贈給了自己的家鄉,在可瞭望八嶽山和富士山綠色高原中,坐落著「平山鬱夫絲綢之路美術館」。

當我們去觀賞這些文物時,不得不驚訝於其完整與厚重。

從雕塑、繪畫、金屬器皿、飾品、玻璃器到幾近上百尊的犍陀羅佛像。這些器具有從地中海到西亞、中亞和東亞,從史前到古代、中世紀和近代的代表性文明。

例如科林斯酒壺。科林斯是古希臘時期的著名城邦,因地處連線歐洲大陸與伯羅奔尼撒半島的科林斯地峽上,科林斯便成為了新造型藝術風格的發源地。

平山蒐集的這個科林斯酒壺,繪有多種多樣的動植物紋樣,是科林斯陶器後期最具代表性的“獸帶紋”。

而等到古希臘陶器擺脫了科林斯的影響後,器身裝飾圖案便轉而以神話故事和英雄傳說為主。

這件紅彩巨目紋陶杯就是這一時期的作品,杯壁外描繪了這雙巨目,源自於古埃及的辟邪標誌——荷魯斯之眼。

當時,人們相信這樣的紋樣可以祛除災禍詛咒,保護物主。巨目之間繪製的則是酒神和他的妻子,酒神是古希臘神話中象徵著戲劇和狂歡之神,在整個古希臘文化中佔有重要的位置。

而犍陀羅佛像是平山鬱夫的收藏中最精彩的部分。

犍陀羅藝術是馬其頓帝國的國王亞歷山大東征於中亞地區後,他帶來的古希臘文化同東方文化融合的結果。這些流行於今阿富汗地區的佛教藝術,是典型的中西文化交融的代表。

我們可以在一尊犍陀羅佛像上,同時看到印度、希臘、波斯、羅馬甚至中亞草原地區的風格。在世界佛教藝術中,犍陀羅別具一格。

犍陀羅佛像通常將佛的臉和衣裳製成希臘特色,但神態又極為肅穆。眉目端莊,鼻樑高而長,頭髮呈波浪形並有頂髻,佛及菩薩像有時會帶有鬍鬚。

這些彙集在此的文物,正是由於平山,才得以完整地被收藏、保護和展示給世界的觀眾。它們也在地圖上鮮明的標識出一條從地中海通往敦煌的路線,這正是絲綢之路,這正是平山曾無數次行走的那條路。

在自傳裡,平山鬱夫認為生命是一條悠悠長河,而自己不過是其中的一粒微塵,他將自己看得微不足道。但在我們今天看來,平山鬱夫不僅是一位行者,他還是一位勇士,一位追尋著人類心靈原鄉的獨行旅人。

他懷抱著責任與使命,深摯地關懷著人類的文明與未來。我們永遠懷念他。

參考文獻:

1.平山鬱夫《悠悠大河》

2.馮驥才《平山鬱夫的境界》

3.呂江《佛心藝境:平山鬱夫的藝術》

4.韓萌《當代日本畫的中國元素探析》

-END-

編輯丨藝旅文化 荷包蛋君

圖片來源於網路,如有侵權請聯絡刪除