——記國家自然科學基金創新研究群體專案“植物響應生物脅迫的機理”

群體成員:戚益軍(左一)、謝道昕(左二)、柴繼傑(影片裡)、劉玉樂。受訪者供圖

記者 張雙虎

兵來將擋,水來土掩。人類之間的“殺伐攻守”之道在昆蟲、病原體(真菌、細菌和病毒等)和植物之間同樣存在。

病原體侵染和昆蟲取食可造成農作物的產量和品質嚴重下降,是危及糧食安全的重大隱患之一。研究植物如何與病原體和昆蟲等生物相互作用,闡明植物響應生物脅迫的機理,不但可以豐富人們對不同生物間相互作用和協同進化機制的認識,而且對植物抗病抗蟲分子育種和制定新的病蟲害防治策略有重要意義。

在國家自然科學基金支援下,清華大學教授戚益軍帶領的“植物響應生物脅迫的機理”創新研究群體多層面、多角度探究了植物與病原體和昆蟲的相互作用機制,產出了一批在國際上領先的原創成果(群體成員獲國家自然科學獎二等獎兩次、中國生命科學領域年度十大進展兩次和全國創新爭先獎一次)。

“植生”平凡不平靜

“一粒種子一旦生根發芽,便在原地開花結果,度過平凡的一生。然而,‘樹欲靜而風不止’,植物的一生並不平靜,它們會遭遇各種各樣的環境變化和脅迫挑戰。”戚益軍對《中國科學報》說,“脅迫對植物的生長和發育非常不利,如何面對和適應不同的脅迫對植物來說生死攸關。對農作物而言,脅迫會造成產量減少和品質下降。”

植物所受到的脅迫可分為兩大類,一是非生物因素造成的脅迫,二是各種生物造成的脅迫。非生物脅迫指高溫、低溫、乾旱、鹽鹼等不適宜的環境引起的生存壓力,生物脅迫指病原體和昆蟲等不同生物體侵害植物而造成的不利影響。

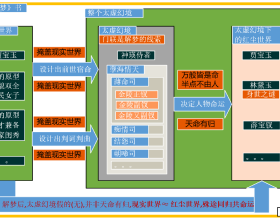

“我們的創新研究群體專案主要研究植物響應生物脅迫的機理。”戚益軍說,“或許是因為植物不能移動,不能像人那樣‘走為上計’,所以它進化出複雜和巧妙的‘防禦系統’去適應和抵禦病原體和昆蟲的侵害。我們群體致力於研究這套‘防禦系統’是怎麼運作的,包括植物如何感知病原體或昆蟲的入侵,以及它感知到侵害後,如何作出迅速適當的反應。同時,我們也想知道病原體和昆蟲如何突破植物的‘防禦系統’從而繁衍生息。”

生死“博弈”

病原體為了侵染植物,會產生一系列致病蛋白,精準破壞植物的免疫系統,而植物則進化出一類抗病蛋白,可以感知這些致病蛋白的存在及活動,快速啟用機體的抗病反應,限制及殺死病原體。

“抗病蛋白在植物抵抗各種病原體的過程中發揮著極其重要的作用,但其活性需要受到嚴格控制。”該群體成員、清華大學教授柴繼傑告訴《中國科學報》,“沒有病原體時,抗病蛋白需處於抑制狀態;而當病原體侵入後,抗病蛋白則需被快速啟用。”

研究人員透過對處於不同狀態的植物抗病蛋白複合物的結構和功能進行解析,揭示了抗病蛋白由抑制狀態,經過中間狀態,最終形成處於啟用狀態的抗病小體的完整過程。這一成果是植物抗病領域的重要進展,也為設計廣譜、持久的新型抗病蛋白,發展綠色農業奠定了基礎。

與人和動物一樣,植物也會受到病毒的感染。在植物病毒傳播中,有一種蟲媒傳播方式:昆蟲取食感染病毒的植物後,帶著病毒去感染其他植物。昆蟲傳播植物病毒的過程貌似波瀾不驚,但暗地裡三者之間卻有一番精彩的“纏鬥”。

“對於植物病毒來說,它感染植物後,如果能讓昆蟲更喜歡吃這種植物,就有利於其傳播。”該創新研究群體成員、中國科學院院士謝道昕對《中國科學報》說,“然而,當遭受昆蟲取食時,植物會迅速合成大量的茉莉素,進而誘導大量抗蟲次級代謝產物的合成,讓昆蟲不愛吃。非常有意思的是,病毒則會產生一種蛋白,這種蛋白能夠切斷植物的茉莉素訊號通路,抑制植物合成茉莉素,防止植物口感變差,從而實現自己的快速傳播。”

弄清楚病原體和昆蟲如何侵害植物以及植物如何應對病原體和昆蟲的機制後,科學家就可以利用這些機制,找到防治病原體和昆蟲的有效策略。

“病蟲害嚴重威脅農業生產,為減少損失,農業生產中不得不大量施用化學農藥,但此舉給環境、人類健康和農業可持續發展帶來嚴重挑戰。”戚益軍說,“瞭解植物與病原體和昆蟲之間相互‘博弈’的過程,就有可能找到更綠色、更可持續的病蟲害防治方法。比如,我們研究的小RNA廣泛參與植物對病原體和昆蟲的抗性,可以為抗病抗蟲作物育種提供新型遺傳資源。”

研究“互作” 團隊“互作”

病原體、昆蟲和植物之間,有著精妙而複雜的“互作(相互影響、協同進化)”關係。該創新研究群體的四位成員都來自清華大學植物生物學研究中心,他們有自己獨立的實驗室和研究團隊,分別在植物小RNA、植物激素和抗蟲、植物與病原體互作以及植物病毒研究領域長期耕耘,各有所長。圍繞“植物與病原體和昆蟲互作”這一共同興趣,他們在研究中也產生了積極而有效的“互作”。

“我們偶然發現一種棉花病毒產生的V2蛋白可以結合植物的AGO4蛋白。”該群體成員、清華大學教授劉玉樂告訴《中國科學報》,“益軍正好是研究植物AGO家族蛋白的國際權威,我們透過合作研究,很快揭示了這種棉花病毒透過V2蛋白抑制AGO4活性從而抑制植物抗病毒反應的機制。”

戚益軍實驗室前期發現,另一個AGO家族蛋白AGO1可以與染色質結合,啟用受生物或非生物脅迫誘導的基因的表達。

“AGO1蛋白啟用的基因中,包括大量茉莉素訊號通路相關的基因。”戚益軍說,“我們隨後與道昕合作,發現AGO1可以調控茉莉素訊號轉導。”

“這些合作或交叉不是我們刻意為之,而是做著做著自然而然走到一起了。”謝道昕說,“大家同在一個群體裡,相互的研究都很熟悉,彼此的研究體系和技術可以迅速互補,這樣的合作非常高效。”

“創新研究群體和基礎科學中心專案,能夠讓不同研究背景和專長的人圍繞一個共同感興趣的重要科學問題開展研究,產生協同效應,更有效地解決問題。同時也給我們創造了一個契機,形成一種緊密的合作關係,這種關係不會隨專案的結束而結束。”戚益軍說。

《中國科學報》:對進行這種探索機制機理的基礎研究,你有什麼建議?

戚益軍:不敢說是建議,我談一點個人的想法和體會。基礎研究有較大的不確定性,原創性的發現和“從0到1”的突破有時很難計劃和設計,往往是“有心栽花花不開,無心插柳柳成蔭”。比如,我們計劃研究某個課題,結果在做的過程中,偶然發現了別的東西更有意思、更有價值,我們就去做別的了。當然,這種偶然性並非憑空產生,而是來源於研究者對某一領域長期專注的研究和積累。沒有積累和深耕,這種偶然不太會出現,即使出現了,研究者也缺乏足夠的嗅覺去捕捉到它。

《中國科學報》:你在植物小RNA領域做出了國際引領性的系統工作,科學基金對你的研究起到怎樣的作用?

戚益軍:過去20多年來,得益於我們國家經濟的飛速發展和對基礎研究的高度重視,科學基金的資助力度越來越大,資助方式和專案管理也更科學合理,這為我們從事基礎研究的科研人員心無旁騖地自由探索創造了重要條件。

從研究生畢業獲得青年科學基金專案到現在,我先後獲得了國家傑出青年基金、創新研究群體和基礎科學中心專案的資助。這些資助使我們課題組能長期專注於植物小RNA的機制和功能研究,我們系統地闡明瞭植物小RNA的核心工作機制,發現並命名了diRNA等3類小RNA,揭示了小RNA在作物農藝性狀調控中的重要功能,部分成果被《植物病毒學》和《表觀遺傳學》等經典教科書收錄。可以說,科學基金對像我一樣的基礎科學研究人員的學術發展起到了非常重要的支撐作用。