如果我們願意做的就是坐以待斃,那科學家不斷髮展更精準的模式預測有什麼意義?| 圖源:pixabay.com

導 讀

2021年,因為“對地球氣候的物理建模,量化變化和可靠地預測全球變暖“,真鍋淑郎和克勞斯·哈塞爾曼分享了諾貝爾物理學獎的一半。然而,面對愈加精準可靠的科學預測和依然遲滯的全球行動,也有科學家開始懷疑,“如果我們願意做的就是坐以待斃,那科學家不斷髮展更精準的模式預測有什麼意義?”

正如馬爾克斯在《一樁事先張揚的兇殺案》裡的描述,一樁本可避免的謀殺案,在各種巧合以及旁觀者的不作為之下,最終得以實施。應對全球變暖,人類可能面對類似的道德困境,每個人都在看著這場 “謀殺” 一步步迫近,卻不願做出改變。

撰文 | 汪亞(中國科學院大氣物理研究所)

責編 | 馮灝

● ● ●

2021年8月,IPCC第六次評估報告《自然科學基礎》釋出,這是科學共同體在現有的認識範圍內對於氣候變化最全面而有力的呈現。然而,儘管IPCC已持續發聲三十餘年,但全球公眾對於氣候變化的事實、因果仍有諸多質疑。

在很大程度上,公眾的質疑是由於對科學共同體如何研究氣候變化缺乏瞭解。要知道,IPCC強而有力的結論並非空中樓閣,而是基於一場伴隨著無數質疑的科學接力。

本文旨在分享有關氣候變化科學探索的歷史——那些基本物理理論的構建、觀測資料的積累、數值模擬的推演……以及,所有科學結論背後,氣候學家們的探索、榮光與無奈。

01 出人意料的諾貝爾和平獎

氣候學家約翰·霍頓(Houghton)也許不會想到,自己曾長期擔任聯合主席的科學組織——聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)——有一天會派代表赴挪威奧斯陸,領取諾貝爾和平獎獎章。

2007年,因 “在構建及傳播人為氣候變化知識上所付出的努力,以及在制定應對此類天氣的措施方面奠定基礎” [1],IPCC和美國政治家阿爾·戈爾(Gore)共同獲得諾貝爾和平獎。

戈爾在擔任美國副總統時,積極推動時任美國總統克林頓簽署人類歷史上第一個具有法律約束力的減排檔案《京都協議書》,而其製作並出演的氣候紀錄片《難以忽視的真相》,在不少國家引起巨大反響。[2]

與戈爾的單槍匹馬不同,IPCC是一個有著四千多名共同作者、評審專家、組織人員的科學機構。

該機構的核心——全球範圍內的頂尖科學家們,負責評審和評估海量的氣候變化研究,形成一份關於氣候變化的 “自然科學基礎” “影響、適應和脆弱性” 以及 “減緩措施” 的龐大報告。

在奧斯陸,諾獎委員會說:IPCC讓越來越多的人共同認識到人類活動和全球變暖之間的關聯,“20世紀80年代,全球變暖似乎只是一個有趣的假設,而20世紀90年代,IPCC的一系列科學報告則提供了更為有力的證據支援” [3]。

這一年,距第一次IPCC報告發布,已過去整整18年 [4],而霍頓等科學家們也已向人類社會吶喊、預警多年——氣候變化會改變並威脅地球上絕大多數人的生活,加劇資源競爭,激化國家內部和國家之間的矛盾,造成更多的暴力衝突甚至戰爭。他們的依據,來自於科學共同體在氣象觀測、物理機制、模式模擬等方面所做的巨大努力。

追溯這一歷史,時針可以撥回到19世紀早期。

02 全球變暖歸因研究:長達兩百年的科學接力

1820年,透過計算和思想實驗,法國數學家約瑟夫·傅立葉(Joseph Fourier)提出,太陽光能穿過地球大氣,但紅外輻射不能 [5-6],這一工作被廣泛認為最早提出 “溫室效應” 的概念。今天來看,傅立葉的結論很粗糙,計算也存在諸多錯漏,比如,他假設太空溫度應大致相當於北極夜間溫度(200開爾文),這使他大大高估了太空輻射對地球溫度的影響。此外,儘管他曾試圖計算,但傅立葉並沒有得出在沒有大氣情況下的地球溫度。

很大程度上,傅立葉對大氣作用的理解依賴於某種直覺。在他看來,大氣就像一種單面鏡,可見光可以透過,但紅外輻射無法射出。但是,對其研究成果的過分苛求並不恰當。在熱力學的草創年代,傅立葉的科學探索難能可貴。更重要的是,他以一個物理學家的卓越眼光,將行星溫度估計、大氣輻射效應等關鍵問題帶入了主流科學界的視野。

三十年後,受傅立葉等人工作的啟發,愛爾蘭物理學家約翰·丁達爾(John Tyndall)開始關注這一問題,併成功測量了空氣中不同成分吸收的紅外輻射熱量 [7]。透過一套複雜精巧的試驗裝置,丁達爾測量出大氣的主要成分(如氧氣、氮氣)對紅外輻射的吸收極弱,而水蒸氣、二氧化碳等能夠大量吸收紅外輻射 [8]。

丁達爾用來測量大氣主要成分輻射效應的儀器 | 圖源:文獻[8]

至此,溫室效應的物理理論基礎已經堅實。而工業革命以來二氧化碳上升,讓先見者意識到,全球溫度可能持續升高。

比如英國蒸汽工程師蓋伊·卡倫德(Callendar),他利用業餘時間收集了19世紀以來的溫度觀測資料,挖掘和評估其時的二氧化碳濃度測量值,得出結論,1900年至1936年,二氧化碳濃度增加了6%。1938年,卡倫德斷言,二氧化碳上升可以解釋觀測到的變暖現象。[9]

卡倫德文章中的溫度序列(相對於氣候平均狀態的差值),做十年滑動平均處理 | 圖源:文獻[9]

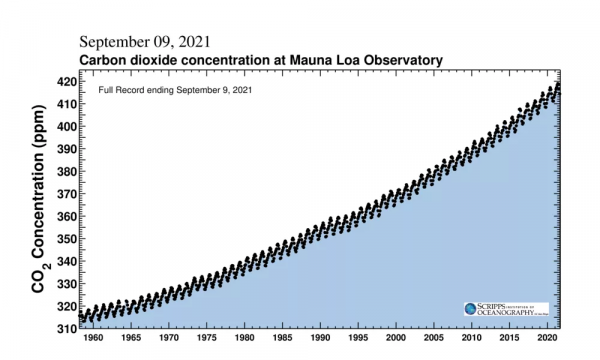

而在大洋彼岸,美國科學家查爾斯·大衛·基林(Keeling)於1950年代開發出了第一臺可靠測量大氣二氧化碳濃度的科學儀器,並在夏威夷的莫納羅亞建起觀測站,對二氧化碳濃度資料進行持續監測 [10]。日後,這一測站以世界上時間最長的大氣二氧化碳連續記錄,有利地論證了地球二氧化碳濃度的快速增加。

基林曲線,橫軸為時間,縱軸為二氧化碳累計濃度 | 圖源:美國Scripps海洋研究所

03 從未消失的質疑

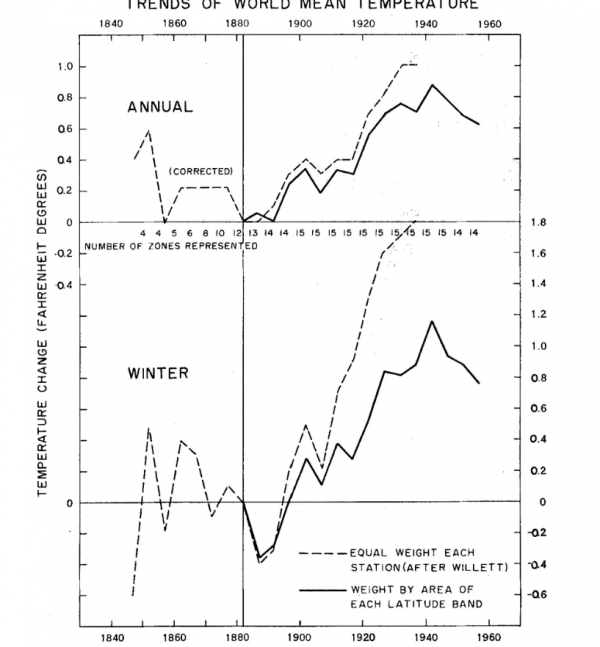

百年以來,基林們的觀測不斷被證實——隨著二氧化碳濃度持續增加,全球平均溫度已上升1攝氏度。但自上世紀40年代開始,也就是卡倫德斷言全球增暖趨勢的幾年之後,全球平均溫度曾經歷過一段下降期。1961年,美國氣象學家小約翰·默裡·米切爾(John Murray Mitchell Jr)發文,指出1940年以來,全球溫度不僅未升,反而有所下降 [11],這種 “全球變冷” 的論調直到70年代仍大有市場 [12],也使卡倫德等人全球升溫的結論備受質疑。

米切爾文中的全球平均溫度時間序列,橫軸為時間,縱軸為溫度變化 | 圖源:文獻[11]

以今觀之,上世紀40年代到70年代的溫度波動,只不過是變暖大勢中的小插曲。但和卡倫德一樣,氣候學家的工作總是和質疑相伴,其中,最為公眾熟知的就是2009年底的 “氣候門事件”。在《京都協議書》締約大會的幾個星期以前,駭客入侵了英國東英吉利大學氣候研究中心的伺服器,並將該校氣候學者的一千多封電子郵件和資料檔案公開,指責這些科學家涉嫌偽造和扭曲資料,刻意誇大全球變暖 [13]。

一時,全球輿論洶洶。

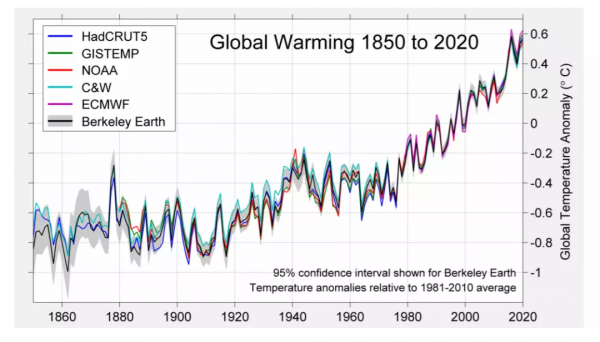

為平息質疑,多家科學機構進行了獨立調查,併發聲認為這一指控不實 [14]。與此同時,“氣候門” 對科學界產生了深遠的影響,直接促使物理學家理查德·穆勒(Muller)等人推行伯克利地面溫度(Berkeley Earth Surface Temperature,BEST)計劃,希望利用更多的測站資料、更長的觀測時段,“基於資料分析的透明方法” 獨立驗證,最終得到了和英國東英吉利大學幾乎一致的結果。

不同國際機構資料集給出的1850-2020年全球平均地表溫度變化 | 圖源:Berkeley Earth 2020年全球氣溫報告

透過兩百年來的物理基礎、百年來的觀測資料,科學家們得出明確結論,二氧化碳會導致全球平均溫度的持續上升。但是,全球平均溫度的變化,多大程度上可以歸因於人類活動?

氣候研究的時空尺度和研究物件,決定了它無法使用實驗室的對照實驗對理論進行驗證。然而,數值模式的發展,使得氣候學家可以回答這一問題。

04 數值模式的寂靜革命:從新生到成為氣候研究的新正規化

得益於經典物理學、計算數學、計算機和大氣動力學的逐步發展和持續積累,自上世紀50年代以來,數值模式如同經歷了一場寂靜的革命,已發展成為現代氣候學最重要的研究工具,也是所有物理科學中影響最大的領域之一 [15]。

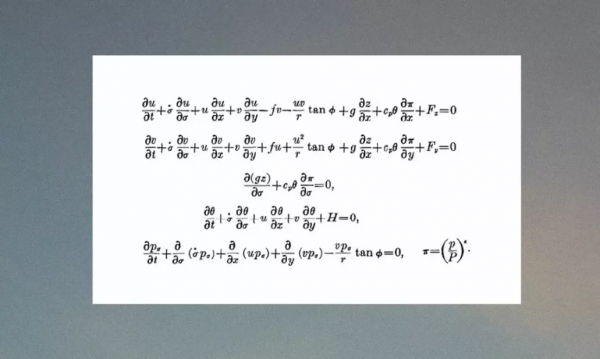

早在二十世紀初,氣象學家皮耶克尼斯(Bjerknes)就提出,物理學定律可用於預報天氣。納維斯托克斯方程、質量連續性方程、熱力學第一定律和理想氣體方程共同構成大氣預報方程,對這些偏微分方程進行數值求解,就可以預測未來的天氣。但由於當時既沒有足夠的算力(計算機),也缺乏足夠的觀測資料,更重要的是,大氣在大尺度層面的運動尚未構建出完整的理論,數值預報的早期嘗試均以失敗告終。

局地直角座標系下大氣運動的基本方程組 | 圖源:TED Institute

直到一位叫朱爾·查尼(Jule G. Charney)的年輕人橫空出世。

在完成他那篇著名的關於斜壓不穩定的博士論文 [16] 之後,在芝加哥氣象學派創始人羅斯貝(Carl-Gustaf Rossby)的介紹下,查尼赴普林斯頓高研院參加馮·諾依曼( John von Neumann)組織的會議,討論如何利用電子計算機來預報天氣。這次會議具體討論了些什麼已不得而知,但其最大的意義,或許在於讓查尼和馮·諾依曼相識。

查尼意識到,馮·諾依曼對物理問題有很好的品味和熱情,而一個關於大氣大尺度運動的合理理論一定會在普林斯頓大受歡迎,且極有可能會被用於新生的電子計算機中預報天氣。這讓查尼無比興奮。回到芝加哥後,他迫不及待地給馮·諾依曼寫信,表達想去普林斯頓開展研究的願望。但這封信一直沒有寄出 [17]。

時機尚未成熟。

早在20世紀20年代,查尼的前輩、理論氣象學家理查德森(Lewis Fry Richardson)就曾嘗試利用物理方程進行預報,但以失敗告終。這很大程度上是由於高頻波動如聲波、重力波等的干擾 [17]。如果想要發展一套理論在計算機上進行天氣預報,就必須要解決這一問題。

但其實並沒有花太久,查尼就解決了這個問題。1947年,在寫給湯普森(Thompson)的信中,查尼提到了這一後來被稱為 “準地轉理論” 的工作,它可以很好地描述大氣大尺度運動,避免高頻波的干擾。

時機已經成熟。1948年,馮·諾依曼邀請查尼領導其計算機專案的氣象小組。他的進展非常快,很快完成了基於線性方程的預報。查尼和諾依曼興奮不已,準備使用非線性方程正式進行預報。為此,諾依曼還特地向軍方申請到了ENIAC計算機的使用權 [17]。

1950年4月,第一個基於非線性方程的預報在ENIAC計算機正式執行。查尼等人全天候待命,但由於ENIAC的故障,這一次24小時的預報,花費還是超過了24小時。好在結果很理想,查尼很快將其在雜誌上發表,並將之寄給理查德森,這位在幾十年前就曾嘗試利用數學物理方程進行天氣預報的先驅。這也讓理查德森非常興奮,他承認,這一結果相對於自己幾十年前的預測,是科學上巨大的進步 [17]。

1950年查尼小組開展了人類歷史上首次成功的數值天氣預報,最右為查尼,左二為馮諾依曼 | 圖源:加州理工學院數學與統計學院

自此,無數氣象學家、計算流體力學家前赴後繼地投入數值模式的發展中來,致力於以更完備的方程、更好的數值方案,更準確地對天氣、氣候狀況進行預報、預測、預估。而當時間進入70年代,隨著氣候問題越來越得到關注,氣象學家意識到,全球的大氣環流模式對於全球變暖的歸因至關重要。

同樣在普林斯頓,二十多年後,美國地球物理流體動力學實驗室(GFDL)的大氣動力學家真鍋淑郎(Syukuro Manabe)發展了一個理想海陸分佈下墊面的三維大氣環流模式,並模擬了二氧化碳加倍情景下氣候狀況的變化。根據他的模擬,二氧化碳若增加一倍(300ppm加至600ppm),全球平均溫度將上升2.93攝氏度 [18]。

這一結論為日後的IPCC第一次評估報告提供了重要論據。1988年,霍頓作為主要作者,組織全球科學家編寫第一次的IPCC報告。而就在此前一年,因對襲擊英國南部的颱風預報不佳,群情憤怒,《太陽報》的讀者蜂擁投票,要求開除時任英國氣象局長霍頓。晚年記憶模糊的霍頓,對此仍然印象深刻 [19]。預報不準,是所有預報員的噩夢。

真鍋淑郎用於大氣環流模式計算的Univac 1108計算機 | 圖源:文獻[6]

根據IPCC第一次評估報告,當二氧化碳濃度相較於工業革命前增加一倍,全球平均溫度將上升1.5-4攝氏度 [13]。這裡1.5-4的置信區間,是由於不同模式之間存在的差異。而差異可能來自於對方程進行時空離散化的方案(動力框架)的不同,也可能來自於對不可解析過程引數化的差異,還可能來自於不同的輻射強迫等。如果模式足夠多,且相對獨立,那麼就能更好地對不同模式進行分析和比對,同時多模式平均還可以消除單個模式偏差。

在這種背景下,“模式比對計劃” 應運而生。

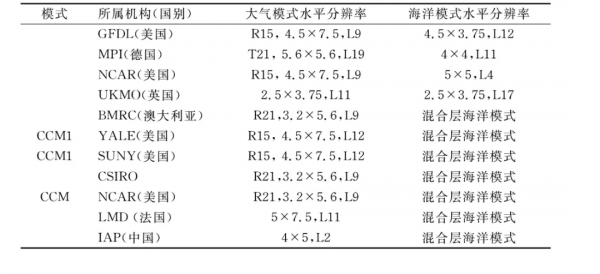

IPCC第一次報告引用的數值模式,中國採用的模式來自於中國科學院大氣物理研究所 | 圖源:文獻[20]

1995年,世界氣候研究計劃(WCRP)推出第一次國際耦合模式比較計劃CMIP1,該計劃致力於氣候模式效能評估、對氣候進行歷史模擬和未來預估。二十多年來,CMIP與IPCC相輔相成、互相推動,取得了巨大發展。CMIP1僅有10個模式參與,而到CMIP6,已有來自全球33個單位的100個以上的模式參與 [21]。

毫無疑問,對於全球溫升的模擬和歸因,CMIP是成功的。

我們知道,地球氣候狀況受氣候系統自身非線性過程(如厄爾尼諾,太平洋年代際振盪;一般稱為內部變率)和外部因子(外部強迫)的共同影響。而外部因子又分為自然強迫和人為強迫,自然強迫也就是自然產生的,如火山爆發、太陽黑子變化等;人為強迫由人類活動引起,如人為溫室氣體排放、人為氣溶膠排放等。

海氣耦合模式以及後來的地球系統模式的歷史模擬,對主要的強迫因子,如溫室氣體、火山活動、太陽黑子變化、氣溶膠等等因素通盤加以考慮。這些因子透過輻射效應等參與模型中的物理過程,隨著物理數值模型不斷向前積分,最終,可以得到某種解析度(取決於具體模型)的地球三維空間的巨量時空場資料。

對其中的溫度資料求取全球平均數,就得到全球平均溫度序列;而如果在一開始,將各個影響因子分離,做單一因子強迫的實驗,再如法炮製,就可以分別得到溫室氣體、氣溶膠等因子各自影響下的全球溫度序列。

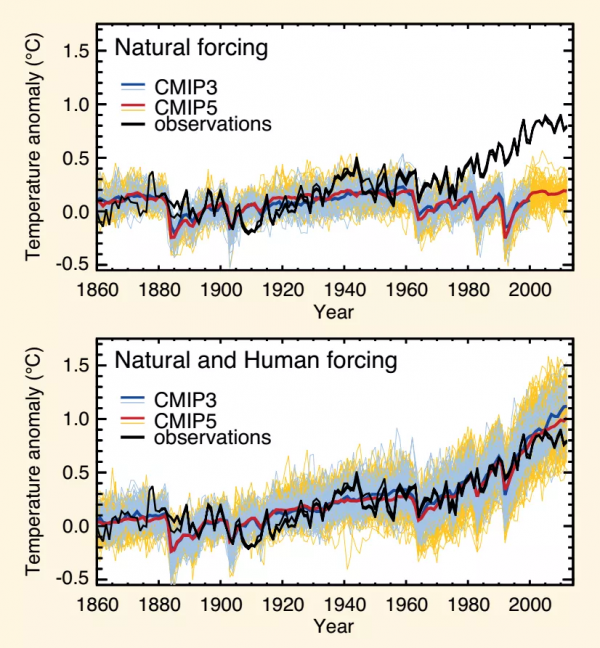

全球平均地表溫度時間異常(相對於平均狀態態的差)序列。黑色線為觀測值,紅色、藍色粗實線分別為CMIP5和CMIP3的多模式平均,藍色和黃色細線分別為CMIP3和CMIP5的各個模式結果。上圖為兩次比較計劃CMIP3和CMIP5自然強迫(包括火山、太陽黑子等)實驗的溫度序列;下圖為同時考慮自然強迫和人為強迫(人為排放的溫室氣體和氣溶膠等)的序列 | 圖源:文獻[22]

從上圖不難看出,僅考慮火山、太陽黑子等自然因子的變化(上圖上部分),無法復現觀測的溫升現象。而考慮人類活動後(上圖下部分),所有模式全球平均溫度序列(藍色、黃色細實線)的趨勢均與觀測(黑色線)一致。而不同模式的平均(藍色、紅色粗實線),減少了單個模式的偏差,可以非常好地復現觀測到的溫度序列,無論是趨勢,還是量級。這種接近不是偶然,儘管還存在或多或少的偏差(如對雲的模擬),但目前的模式對於地球氣候系統物理過程的描述已有相當的精度。

此外,對全球溫度趨勢的模擬,不光在時間趨勢,在空間分佈上同樣非常一致。

1951–2010觀測到的增暖趨勢(黑色)及各因子的貢獻。不同的外部因子的效應,具體而言,溫室氣體強迫表現為溫升效應(GHG;綠色箱線),而主要成分是氣溶膠的其他人為強迫主要表現為降溫效應(OA;黃色箱線),自然強迫在長時間尺度上影響較小(NAT;藍色線)。不同的模式之間在具體的數值上存在一定差異,但結論基本一致 | 圖源:文獻[22]

幾乎所有的模型都表明,近百年來的全球平均溫度上升主要歸因於人類排放的溫室氣體。換言之,人類排放溫室氣體導致全球升溫這一因果關係,在所有數值模式中都能得到驗證。如果不考慮人為排放的溫室氣體的作用,就無法解釋近百年來觀測到的增暖現象。

正如IPCC第五次評估報告所言,人類活動非常有可能(extremely likely)主導了1951-2010年來的全球平均溫度上升。這裡的 “非常有可能”,並非虛指,而是被量化的。世界各國幾十個模式的比對錶明,人類活動主導全球溫升的機率是95%~100% [22]。

2021年,IPCC第六次報告《自然科學基礎》釋出。報告引用了14000多篇論文,共有來自66個國家的234位作者參與。這次的報告再次確認了人類活動與全球溫升之間的因果關係。同時,估計二氧化碳濃度加倍(相較於工業革命前),全球平均溫度將上升2.5~4攝氏度,不確定性範圍被進一步縮小。

但是,與幾十年前真鍋淑郎2.93攝氏度的結果相比,其實並未相差太多。這也讓許多科學家開始懷疑,如此不厭其煩地重複已知的結論到底還有沒有必要 [23]?

1996年,因成功解釋氯氟碳化合物(CFCs)破壞地球臭氧層的機理而獲諾貝爾獎的大氣化學家舍伍德-羅蘭(Sherwood Rowland)曾經說到:如果我們願意做的就是坐以待斃,那科學家不斷髮展更精準的模式預測有什麼意義 [23]?

而今天,面對全球變暖,這句話仍然適用。

對於人類活動和全球變暖的因果關係,霍頓們已經講了三十多年,質疑仍然如影隨形,行動仍然遲緩。全球變暖的原因和後果,幾十年前就已被預警。但是,就像一樁事先張揚的 “謀殺案”,人類眼睜睜看著這場災難,一步步臨近眼前。

就在IPCC第六次報告編寫期間,因一場和全球變暖一樣的全球性災難——新冠疫情,霍頓——這位人類的烏鴉和花拉子模信使,離開了這個日益燥熱的世界。

他的孫女回憶到:“終其一生,掮客和資本始終在干擾他的工作,質疑他的動機,企圖分散公眾對證據的注意。但是,我對他另一份恆久的記憶,是他畢生服務於上帝,服務於他深愛的這個世界的深切信念。” [19]

陳昱同、唐顥蘇、顧樂天對本文亦有貢獻。

參考資料

1.https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2007/summary/

2.https://en.wikipedia.org/wiki/2007_Nobel_Peace_Prize

3.https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2007/summary/

4.https://www.ipcc.ch/report/ar1/syr/

5.Fourier, J.-B. F. (1827) On the temperatures of the terrestrial sphere and interplanetary space. Mémoires de l’Académie Royale des Sciences 7: 569-604.

6.Archer D, Pierrehumbert R. The warming papers: the scientific foundation for the climate change forecast [M]. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011

7.https://en.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall

8.Tyndall J. On the absorption and radiation heat by gases and vapours, and on the physical connexion of radiation, absorption, and conduction [J]. Philosophical Magazine, 1861, 4 (22): 169J194, 273J285 [G]

9.Callendar, G.S. (1938), The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature. Q.J.R. Meteorol. Soc., 64: 223-240. https://doi.org/10.1002/qj.49706427503

10.https://earthobservatory.nasa.gov/images/5620/the-keeling-curve

11.Mitchell Jr, J. M., 1961, Recent secular changes of global temperature: Annals of the New York Academy of Sciences, v. 95, no. 1, p. 235-250.

12.http://climate-action.engin.umich.edu/figures/Rood_Climate_Change_AOSS480_Documents/climate/aerosol.htm#L_M031

13.王紹武等. 2013. 全球變暖的科學. 北京: 氣象出版社,2013. 10

14.https://www.aaas.org/resources/aaas-reaffirms-statement-climate-change

15.Bauer, P., Thorpe, A. & Brunet, G. The quiet revolution of numerical weather prediction. Nature 525, 47–55 (2015). https://doi.org/10.1038/nature14956

16.https://archivesspace.mit.edu/repositories/2/resources/718

17.Phillips. 1995. Jule Gregory Charney. Washington D.C. National Academies Press.

18.Manabe S, Wetherald R T. The effects of doubling the CO2 concentration on the climate of a general circulation model [J]. J Atoms Sci, 1975, 32(1): 3-15.

19.https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/john-houghton-renowned-climate-scientist-who-led-ipcc-reports-dies-of-coronavirus-at-88/2020/04/20/c6b6819c-81ab-11ea-a3ee-13e1ae0a3571_story.html

20.周天軍, 鄒立維, 吳波,等. 中國地球氣候系統模式研究進展:C MIP計劃實施近20年回顧[J]. 氣象學報, 72(5):16.

21.Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., Senior, C. A., Stevens, B., Stouffer, R. J., and Taylor, K. E.: Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization, Geosci. Model Dev., 9, 1937-1958, doi:10.5194/gmd-9-1937-2016, 2016

22.Bindoff, N.L., P.A. Stott, K.M. AchutaRao, M.R. Allen, N. Gillett, D. Gutzler, K. Hansingo, G. Hegerl, Y. Hu, S. Jain, I.I.Mokhov, J. Overland, J. Perlwitz, R. Sebbari and X. Zhang, 2013: Detection and Attribution of Climate Change: from Global to Regional. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

23.https://cosmosmagazine.com/earth/climate/new-ipcc-report-global-climate-change-warning/