崔寒凝,現為鄭州聯勤保障中心某部宣傳幹事,2012年入伍,2016年入黨。他的姥爺鄧華清,是一名抗美援朝老兵。他的父親崔凱,1984年入黨,曾是一名戰地記者。

加班又到深夜,猛然抬頭,看到玻璃窗中身穿軍裝的自己,感覺既自豪又幸運。

2012年冬天,我從河北省河間市出發,成為中國人民解放軍的一員。激動中,我彷彿聽見熱血奔湧的聲音。

父母送我出門的那一刻,我猛一回頭,目光落在門框上,心裡抽了一下。

門框凹凸不平,稜角也被磨得不再分明。小時候,姥爺就是在這扇門上教我寫字認字。

姥爺教我的第一個詞,是“軍人”。

姥爺乾瘦的小腿上有一道像樹皮一樣的疤,一層蓋著一層,一塊連著一塊。小時候,我只覺得這塊疤醜陋可怕,但精幹的姥爺說:“這塊疤是軍功章!”只是,這“軍功章”是從烈火中獲得的。

70多年前,抗美援朝戰爭打響。姥爺和戰友們從四川向北進發,跨過鴨綠江,到達朝鮮。

姥爺擔負潛伏哨任務,夜裡,一顆顆炮彈在遠處炸響,瞬間點亮夜空。

“是燃燒彈!”爆炸聲越來越近,草木燒焦的味道越來越濃。

姥爺不敢輕舉妄動,待偵察報告敵方火力、我方隊伍集結完畢後,姥爺才翻滾到水溝裡,處理小腿上蔓延的火苗。

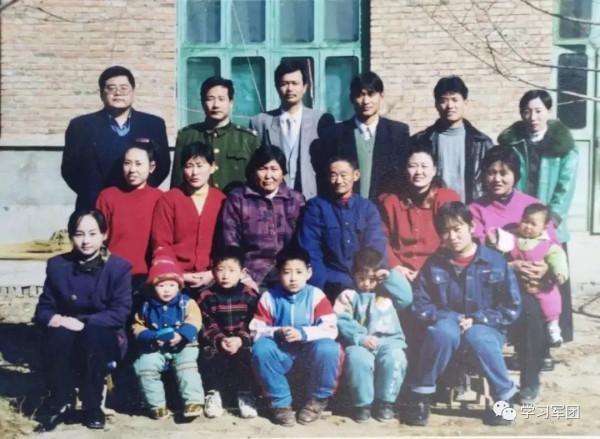

★全家福。姥爺(中排左四),爸爸(後排左三),作者(前排右二)

那天夜裡,草木在燃燒,大山在燃燒,士兵們的熱血也在燃燒。

姥爺說,他親眼看著衝鋒的隊伍急速穿插在樹林裡,像劃破夜空的閃電,前面的人倒下,後面的人就會奔上前去,接過紅旗向前衝鋒……

這樣的畫面,父親也曾在戰鬥前線見證。

1987年,父親作為戰地記者,前往某邊境作戰前線採訪。

塵土飛揚下,炮彈炸響的聲音一遍遍在父親耳邊響起。壕溝裡,有的戰士才剛剛成年,飛揚的黃土一層又一層蓋在他們身上,但他們依舊死死鉚在陣地上。

扔空了一箱又一箱手榴彈,打光了一箱又一箱子彈……戰士們拿起刺刀,與敵人進行肉搏。父親瞭解到,上戰場前,每個戰士都寫過遺書……

一名戰士腳腫得像蘑菇,父親詢問後才知道,他的腳在轉場行軍的路上扭傷了4次。

“後來,這位戰士的腳好了嗎?”我問。

“一次敵人突襲後,我再也沒見過他……”身高一米八的父親默默低下頭,沒有再說話。

父親和同事在山洞裡,打著手電完成了稿件寫作。離開前線時,父親帶回了一枚彈殼,那是戰士們忠誠的見證,也是他在前線工作的“軍功章”。

入伍後,搖晃的槍靶和書本上記錄戰鬥戰役傷亡的數字,讓我逐漸體會到姥爺在戰場上經歷的苦痛,也感受到父親記錄殘酷戰爭的悲傷。

那一刻,我立志要成為扛得起槍,也拿得起筆的兵。

然而,在軍校上學期間,我的滿腔熱血一度遭到無情碾壓。一次障礙訓練中,我不慎跌落,左腳跟骨粉碎性骨折,植入了3根鋼釘。

恢復的過程非常艱辛,巨大的落差讓我痛心不已。電話裡,父親只說:“兒啊,軍人要經得起錘打,不怕慢,就怕站……”

“不怕慢,就怕站”,反覆咀嚼著這句話,讓我重獲拼搏的力量。畢業考核中,我強撐著跑完5公里越野,又透過400米障礙,順利到達終點。

此時,終點線上的紅旗在風中獵獵作響,讓我想起了戰場上飄揚的戰旗和衝鋒的將士。

2018年,我榮立個人三等功,並順利畢業,成為一名軍官。

在火車站送別時,父親送給我一支鋼筆,那是他採訪時常用的筆。“我的衣缽,希望能交給你繼承。” 父親說。

從火車站出發,帶著父親的希冀,我採訪了很多人、去了很多地方,有遠離霓虹的偏遠倉庫,有與山為伴的深山洞庫,還有交通閉塞的深山哨所……

我曾給自己立下一個小目標——30歲前,在《解放軍報》上發表一個整版,把新時代最可愛的人的故事最大限度地傳播出去。

2020年8月5日,我的小目標實現了,《解放軍報》5版整版刊發關於“英勇神速連”的策劃報道——《我的戰旗我的連》。那一年,我26歲。接著,我又陸續在《解放軍報》上發表了13個整版稿件。

我想,那支鋼筆,也算是父親送給我的“軍功章”。這枚軍功章裡,有姥爺手持鋼槍奔赴前線的身影,有父親執筆寫作到深夜的燈光,還有我心中永不磨滅的軍旅夢。

作者 | 崔寒凝

來源 | 學習軍團(ID:xuexijuntuan)

轉載請註明出處!

編 審:嚴 珊 鄒 菲

責 編:周 舟 趙曉嫚