陳曼生,本名陳鴻壽(1768-1822),字子恭,號曼生,擅長古文辭,精於雕琢,以書法篆刻成名,其文學、書畫、篆刻樣樣精通,才氣過人。

葉衍蘭、葉恭綽所編《清代學者像傳合集》上的陳鴻壽(曼生)造像,手持茗壺於右,舒袖於左,從容著站立,吟笑淺淺間真有一種風日灑然的簡靜與恬淡。

曼生像後所附的小傳記載,陳曼生生於乾隆三十三年,卒於道光二年。字頌、又字子恭,號曼生。浙江錢塘(今杭州)人。他於嘉慶六(1801)年拔貢。朝(廷)考以知縣用,分發廣東,丁憂服閡,奏留江南,署贛榆縣,補溧陽縣。後擢河工江防同知、遷海防同知。道光二年以風疾卒於任所,享年五十有五。著有“桑連理館”詩文詞集若干卷、又雜著等若干卷,惜均未行世。

陳鴻壽(曼生)造像

陳曼生是一個通才,能書善畫,尤其是書法,篆、隸、行、草皆能,歷史文獻和此次展出的上海博物館等收藏的不少書法、繪畫作品也充分說明這一點。他也懂得碑帖,香港中文大學文物館所藏神龍本蘭亭序帖,內附有陳鴻壽所作跋文:“此帖較定武本,肥瘦各別,字畫結構亦頗有異同……嘉慶乙亥十月望後四日,錢唐陳鴻壽題於江寧承恩寺中。”從此文看,他對碑帖研究似也十分在行,這與文賣中關於他“酷嗜摩崖碑版,行楷古雅有法度,篆刻得之款識為多,精嚴古宕,人莫能及”的總結相一致。但能使後世為之折服的還不是他的書法、繪畫乃至碑帖,而是他的篆刻。因為,能夠稱為“西泠八家”之一,意味著他在篆刻領域取得了十分重要的成就,上海博物館等機構所藏的許多陳鴻壽所作印章都是明證。

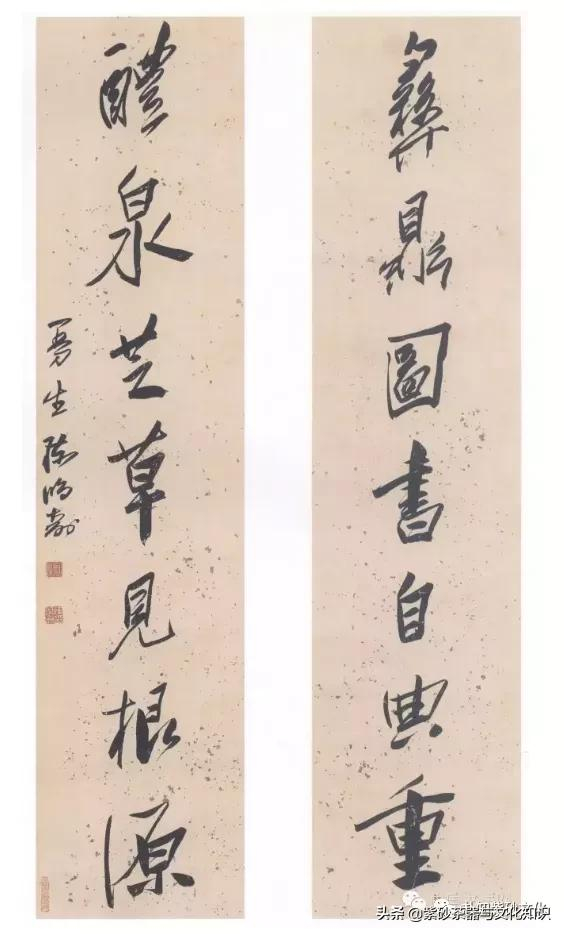

陳鴻壽《彝鼎醴泉行書七言聯》金箋行書 126.6×29.6cm 安徽省博物館藏

釋文:彝鼎圖書自典重,醴泉芝草見根源。曼生陳鴻壽。

雖說,陳曼生的詩文書畫乃至金石篆刻,精妙非凡,但要於開宗列祖尚未能達,唯與名流陶工捏製砂壺一端,大開風尚,流芳世傳,乃百代欣賞,為藝林後世,留下了聲聲佳話。

他把他的喜性、熱情、才華、文識集中到躬身自踐,操刀刻銘,製作壺式樣板,與舊雨新知合作通力,以壺身銘文之字型本身做裝飾,並致力於銘文的可看可玩可味可形可傳。銘文或以儒釋道修身養性的直白,或以古文辭摘句,或以壺形說文,或自作詩詞……不一而足,可謂字字珠璣,妙趣橫生。於是,曼生壺一改清初壺藝的風尚,遂成壺道顯學,成為清中期的壺藝中流,盛極一時,並永為世人寶愛。

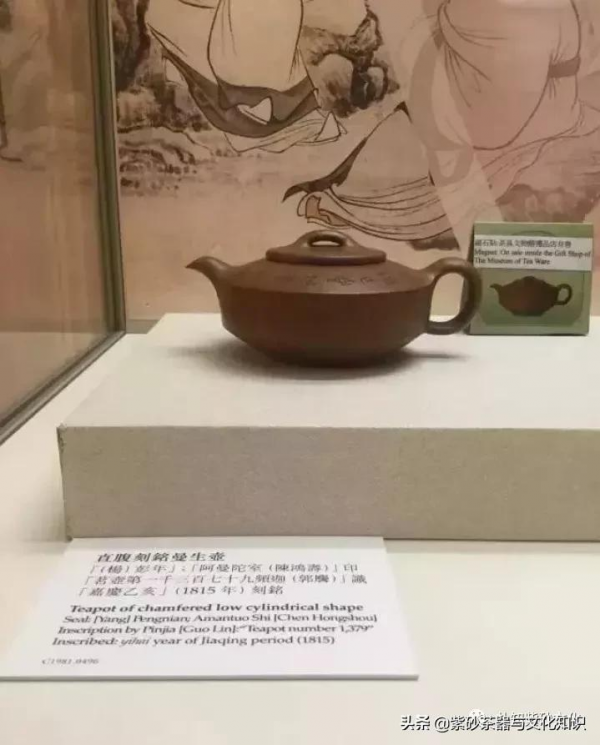

直腹壺,現藏香港茶具文物館,把梢印“彭年”,底印“阿曼陀室”

壺銘制“茗壺第一千三百七十九,頻迦。”

香港茶具文物館藏有一把《曼生直腹壺》,因壺上署“茗壺第一千三百七十九”而被專家否認,認為曼壺再多,不至如此多。既然曼生壺涵義及廣,曼生親朋幕友極眾,而合作匠人陶工非止一二人,僅楊氏兄妹就有三員,又有什麼不可能。這正是曼生式的熱鬧喜趣。此壺參與制作品定的人員達一十七人,可謂前無古人。壺肩銘文為:“叔陶作壺,其永寶用”。壺壁銘文為:“嘉慶乙亥秋九月,桑連理館制,茗壺第一千三百七十九,頻迦識”。壺腹銘文為:“江聽香、錢叔美、鈕非石、張老葺、盧小鳧、朱理堂……(等共十五人名姓)同品定並記”。把下有“彭年”印,底鐫“阿曼陀室”。“嘉慶乙亥”即嘉慶二十年,陳曼生正在溧陽任上,“桑連理館”正是曼生府邸之名,“頻迦”即幕友郭頻迦。此壺實在是值得深究的。近二十人的陣容堪當“眾”字,而如此多人員參與銘壺,且把名姓也集於一壺,相信該是有才氣,有靈氣,並有喜氣的文人所為,為何不是陳曼生呢?

▲2017西泠春拍

清中期·龔心釗舊藏楊彭年制、陳曼生刻香蘅款段泥粉紫泥百衲壺

款識:香蘅(底款);彭年(把款);曼生(刻款)

盒內鑑藏印:龔心釗珍賞印、陶冶性靈、瞻麓齋、龔釗秘玩

木盒籤條:曼生百衲壺。懷志。

盒內書:楊彭年,陽羨人,閤家皆善冶匋,陳曼生作銘,使為制茗壺而名益重。其女香蘅所作尤為密緻,然所傳不多,得者尤珍逾拱璧。此裋褐壺,式雅色異,曼生自鐫銘,可寶。丁丑正月懷希。

鐫刻:勿輕裋褐,其中有物,傾之活活。曼生銘。

6×11cm

▲2018西泠春拍

清中期·楊彭年制、陳曼生刻阿曼陀室款紫泥笠蔭壺

款識:阿曼陀室(底款);彭年(把款);曼生(刻款)

鐫刻:笠蔭暍,茶去渴,是二是一,我佛無說。

尺寸:7x13cm

紫砂壺上銘文,要於未乾之砂泥上刻劃,與金石刀法大相徑庭.兩者異工同曲,而欣賞法則卻歸於一途。看曼生銘文如“在水一方”、“方山子,玉川子,君子之交淡如此”、“笠蔭喝,茶去渴,是一是二,我佛無說”、“無用之用,八音所重”、“君子有酒,奉爵稱壽”、“內清明,外直方,吾與爾偕臧”、“梅雪枝頭活火煎,山中人兮倦乎仙”……既涵蓋了他一身的修養文識才情,再運以西泠之爽利刀法,使砂壺徒增書卷氣息和金石意味,茗壺一把,任其自斟自飲,香不渙散,味不耽擱,文人逸士把玩之餘,得趣於壺外之韻;陳曼生與他周邊的朋友們,在與砂壺藝人的合作途中,輕輕然然訂製了砂壺的一種審美趨向,從此以後,砂壺明顯加入的人文意識,使得陽羨壺藝發展開來,“曼生壺”的風格一掃乾隆時注重妍巧的風氣,樣式典雅樸厚,寓巧於拙。造型多用幾何型體,壺體線條凝練爽潔,它一舉融合了文詞之心、書畫之韻、金石之味,又得刻劃裝飾之明麗雅潔,書畫、篆刻與文心遂一氣呵成,渾然雅緻,超越昔賢,實為砂壺工藝開創了新風新貌。所以《陽羨砂壺圖考》盛讚曰:“(曼生壺)為大彬後絕技,允推壺藝中興。”曼壺可謂曼生才華之集大成也。《陽羨砂壺圖考》又云:“明清兩代名手製壺,每每擇刻前人詩句而漫無鑑別。或切茶而不切壺,或茶與壺俱不切。……至於切定茗壺並貼切壺形做銘者實始於曼生。世之欣賞有由來矣”。於砂壺銘文裝飾之先者不是曼生,但完滿貼切實由曼生為肇始。這也便是曼生壺成為佳器名作的主要原因,它完全是憑著曼生一生的學養所成,缺一都不可為之。

▲2016西泠秋拍

清嘉慶·楊彭年制、陳曼生刻阿曼陀室款紫泥乳鼎壺

款識:阿曼陀室(底款);彭年(把下款);曼生(刻款)

鐫刻:臺鼎之光壽如張蒼,曼生銘。

尺寸:8.8×14.9cm

▲2018西泠秋拍

清中期·楊彭年制、陳曼生刻阿曼陀室款紫泥扁合歡壺

款識:阿曼陀室(底款);彭年(把款);曼生(刻款)

鐫刻:酒以合歡,不如鳳團。曼生作銘。

7.2×15.8cm

陳鴻壽的出現改變了昔日文人固有的思想,就是書齋之外另有值得玩味的東西,書生們的天才同樣可以致用,天地因此而更加廣闊。明代已經有文人延請名匠到自己居家捏製砂壺的記載。到自家制作,無非是為了更貼切自己的用意和使其更具有個性化,但他們沒有直接參與製造,如董文敏、陳眉公等。誠幸的是陳鴻壽這位才名俱佳的文人,把他的熱情與才幹投入到了實用工藝領域,為茗壺這一日常用具,有明以來被譽為“紫玉”、“古鐵金”的玲瓏妍巧之物,添加了無限幽淡寬闊的人文風景,卒使其意韻深遠,人心向愛程度登峰造極,乃至千年鑑賞,百世流芳。所以有收藏家雲:“曼生壺不是做得好,是玩得好”。這“玩”字正配得曼生的意趣與文心,那是與我們欣賞意境深遠的中國畫有著一樣的心情,那畫以外的逸緻愈發令人痴醉沉迷。