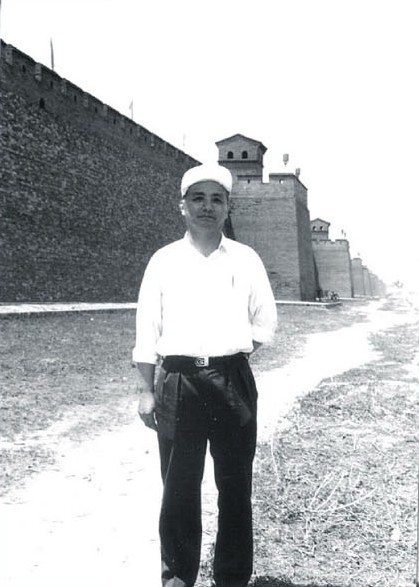

從1952年到1954年,從18歲到20歲,阮儀三服役於華東海軍(後改為東海艦隊)吳淞基地,戰鬥在“古田”號軍艦上,與殘餘敵對武裝勢力真槍實彈地搶奪上海到溫州、青島等地航線,三次榮立三等功。

阮儀三的戰士生涯,雖短,卻有力。

此後,他一生沒有脫下“戎裝”。只不過,走下軍艦的“戰士”阮儀三,在岸上開闢的是中國保護歷史文化遺存的新“航線”。

他用一輩子,守護一個“真”字。

人物檔案:

阮儀三:1934年11月出生,著名歷史文化建築遺產保護專家,同濟大學國家歷史文化名城研究中心主任、建築與城市規劃學院教授。1956年考入同濟大學建築系城市規劃專業,師從陳從周教授。自20世紀80年代以來,促成平遙、周莊、麗江等眾多歷史文化遺存的保護,制定了一批歷史文化名鎮的保護髮展規劃。曾獲聯合國教科文組織亞太地區文化遺產傑出成就獎、法國文化部“法蘭西共和國藝術與文學騎士勳章”等,著有《護城紀實》《護城蹤錄》等。

【蘇州:鄉愁是有場景的】

1934年的蘇州鈕家巷,門前那條與巷子平行的小河還在,一頭連著臨頓路河,一頭接到平江路河。臨河栽有老樹,連起來的樹冠,幾乎遮了整條巷子。河沿砌著整齊的石駁岸,隔幾步有河埠頭,一級級石階伸到水裡。

曾經的蘇州,幾乎處處都有這樣的河、這樣的巷,就這樣縱縱橫橫地網起全城。鄉愁是有場景的:那水,那船,那聲音,那人影……沒了這些,鄉愁就無處安放了。

問:您還記得蘇州老家的模樣嗎?

阮儀三:怎麼不記得?我出生在蘇州鈕家巷。鈕家巷舊稱鑾駕巷,因為吳王夫差曾在這裡停放鑾駕。這是個有故事的地方,鈕家巷3號是有名的紗帽廳,31號是徐氏大宅。我家門前有小河通平江,窄窄的小河兩旁,排滿一層或兩層樓的房屋,每家臨河都開有窗戶。我在河裡游泳、抓魚蝦,坐花船到石湖看月、看採菱姑娘。

舊時蘇州有許多這樣的水巷,水巷是蘇州城市風貌的代表,是“小橋、流水、人家”的主體。我的家鄉記憶是帶著水、連著橋的。搖啊搖,搖到外婆橋。橋在河在,能勾連起你對外婆的記憶;河填了,橋拆了,外婆也去世了,去哪裡安放你的鄉愁?

問:如今這些水巷還在嗎?

阮儀三:1958年以後,這些小巷裡的小河陸續被填沒了,老樹被砍了,河上的廊橋也被拆了。我在1997年做蘇州平江歷史街區保護規劃時,就按明代的河渠圖,提出要恢復已被填沒的幾條河。這些老河床上還沒有大的建築與設施,重新挖出來是可行的。去年3月,位於蘇州平江歷史街區內的中張家巷河西段恢復工程完工,這條“消失”了半個世紀之久的河道通水“重生”了,這是古城內首個實施的河道恢復工程。

現在小河與城市交通、居民生活的關係不如從前密切了,但水是蘇州城的命脈和神韻,要保護好。

問:說到蘇州,除了水,人們馬上能想起來的就是蘇州的園林。

阮儀三:是啊。我從小喜歡畫畫,還得過全蘇州小學生比賽的一等獎,父親就常帶我去獅子林、怡園等寫生。他領著我欣賞那些樓臺花池,解讀那些楹聯的含義。慢慢地,我也能看出一些意思來了。

關於蘇州的園林,還有一件事讓我印象深刻。我在同濟大學的導師是陳從周先生,他和貝聿銘先生是好朋友。蘇州請貝先生設計蘇州博物館時,陳先生陪著他考察蘇州的建築,我也跟著他們去了。一次,我們去看留園,陳先生帶著我們邊走邊介紹,詳解留園的空間結構是如何與園主生活緊密契合的,是如何讓人一步一步地步入佳境的。走完、看完之後,貝先生對陳先生說:你說了,我才看明白了,我要再走一遍。重走了一遍後,貝先生對陳先生講:中國園林之精妙,我今天終於看懂了,我們現在不會做了,沒有人會做了。話裡滿是感慨。陳先生對他說:重要的是要把它留住。

這句話,我記住了。

問:您雖然出生在蘇州,但您一直說自己是揚州人。

阮儀三:我確實是揚州人。我的父母親及祖輩都是正宗的揚州人,抗戰初期逃難,我還回揚州住過一段時間,能講一口地道的揚州話。我祖上最出名的是阮元,在揚州的時候,長輩們帶我去過太傅街,看過阮家祠堂,拜謁過阮元墓。

問:您對自己這位高祖瞭解得多嗎?

阮儀三:年輕時瞭解得不多。我進同濟大學建築系,一年級暑假跟著陳從周先生去蘇州搞建築測繪實習。點名的時候,他問阮元是我什麼人,我回答是我高祖。他看我是“三”字輩的,又考我家人的字輩。我說是“恩傳三錫,家衍千名”。他接著問我阮元做過什麼事,我自豪地回答我高祖是“九省封疆,三朝元老”。陳先生說,這是官位,我問的是阮元做什麼學問。我說是大學問家,但是大在哪呢,我回答不出了。陳先生把臉一板說:“自己的老祖宗都不曉得,回去翻書,弄清楚了再來見我。”

我當場被訓得滿臉通紅。後來查資料,我瞭解到,阮元在清代的文化傳承與發展上,是有卓越貢獻的,他研究經史、訓詁,在考古算曆上有很大的成就。雖然他自己是在科舉考試中考中了進士,但他反對科舉考試控制人們思想的做法,提出要搞實學,做“真”的學問。他曾在杭州創辦學堂,培養學生,引領了一代學風。

我們以前不知道他留有家訓,直到一場豪雨後,家祠的照壁坍塌了一半,露出照壁後面的四塊石碑,石碑上刻著阮元手書的家訓。概括起來是10個字:勵志,規約,清廉,孝悌,務實。

問:務實求真,也是您身上的最大特點。

阮儀三:我研究了阮元之後再去找陳先生,他摸著我的頭頂說:“你這個阮元的後代,要好好學習,要做孝子賢孫,不要做不肖子孫。”我理解,不肖子孫就是毀掉祖宗傳下來的寶貝,就是睜眼說瞎話。

1980年11月,阮儀三(右)與陳從周(中)在如皋水明樓合影

【同濟:腦子裡有了古城保護的概念】

1950年,蘇州高階中學80名熱血青年,響應“保家衛國”的號召,第一批參了軍。其中就有阮儀三——先進軍事幹部學校,一年後分配至剛籌建的海軍,登上了“古田”號軍艦,任務是肅清殘留在沿海和島嶼上的國民黨殘部和海匪。

密集巡邏,殲滅頑敵,他榮立三次三等功,寄回蘇州的立功喜報,成為全家的榮耀。但1953年蘇州電廠的一次技術事故,讓身為技術骨幹的阮父無辜入獄。家裡人沒有告訴阮儀三這個訊息,但在那個特殊年代,訊息可以封鎖,牽連難以避免。阮儀三在戰火中寫就的入黨申請,遲遲未能獲批。很快,他從“古田”號被轉去了兵工廠;1955年,被安排復員。

何去何從?此時,同濟大學進入了阮儀三的生命視野。

問:復員回來,為什麼選擇繼續讀書?為什麼選擇了同濟大學?

阮儀三:無論是家裡,還是以前的蘇州高階中學的老師們,都說我還年輕,應該繼續讀書。而選擇同濟大學,確是有高人指點,這位高人就是“古田”號的政委。他掌握我的檔案資料,瞭解我父親的情況。他建議我報考同濟大學,學土木、建築,比較適合我,也符合國家需要。經老首長這一番點撥,我心中透亮了,同濟大學建築系就成了我的目標。

選擇同濟大學還有一個原因是我的姨媽葉懋英,她是同濟大學附屬中學的校長,也建議我考同濟。

問:當時同濟大學建築系的實力怎樣?

阮儀三:非常強。同濟大學建築系很特殊,是合併了上海交通大學、聖約翰大學、之江大學、中央大學等多所高校的建築系而成的。“文革”中,同濟大學被批判是“八國聯軍”,說我們資產階級思想很頑固。其實,從學術的角度來說,同濟大學是百花齊放、相容幷蓄。

時任同濟大學建築系主任的馮紀忠教授曾留學奧地利,城市規劃教研室主任金經昌教授和校長李國豪都曾留學德國,他們都受過歐洲建築學方面的長期教育,水平都相當高。那時我國在經濟、外交上向蘇聯一面倒,同濟大學也有蘇聯專家派駐進入。但馮、金他們提出,蘇聯專家在建築方面的水平是不高的,他們從同是社會主義國家的東德魏瑪大學引進了雷臺爾教授來同濟教城市規劃。

問:同濟大學那時候就開設了城市規劃專業?

阮儀三:自20世紀50年代起,清華大學、同濟大學、南京工學院(今東南大學)、天津大學都開設了城市規劃專業。1962年國家經濟困難的時候,這個專業被有關部門取消了。但同濟還是以城市建設的名義繼續上課。到了1964年,上面又說沒有城市規劃專業不行,要重新恢復,但那些已經撤了專業的學校,教師都走了,資料散失了,一時無法恢復。這樣,同濟就成了當時全國唯一有城市規劃專業的大學。

問:雷臺爾教授給同濟大學帶來了什麼?

阮儀三:1958年雷臺爾教授來到同濟時,我在唸大學三年級,聽了很多他的課。他開了一門歐洲城市建設史的課,每週兩次,帶給我們很多很好的理念。他還帶來了1萬多張幻燈片,有些是他自己收藏的,有些是魏瑪大學和洪堡大學的,因為他是洪堡基金的負責人。

雷臺爾教授不僅完整講述了歐洲城市發展史,還介紹他們是如何修復第二次世界大戰給城市帶來的創傷。歐洲很多城市在二戰中被轟炸,在城市恢復建設過程中,他們沒有采取推倒舊城建新城的方式,而是有選擇地保護或者恢復古建築。他們採取了兩種方法,一種是建設新城市,就是新城運動;一種是更新古城,用現代科學技術賦予它新的生命力,叫古城復興運動。他給我和我們同濟人上了一堂重要的理念教育課,我們同濟人腦子裡就有了古城保護的概念。在後來全國的城市規劃中,在古城保護方面,同濟起了很重要的作用。

雷臺爾教授向同濟建議,中國有悠久獨特的歷史文化,古城眾多,應該好好研究、好好保護。我們系的董鑑泓先生主動承擔了這項開創性的研究,著手編寫《中國城市建設史》。1961年我畢業,董先生要我去做他的主要助手。從那時起,我倆天南地北地考察各地的城市,同時埋頭書庫啃讀地方史志。

問:您跟著董先生是如何開展工作的?

阮儀三:董先生確定了一批中國的重要城市,據此排了考察路線。1962年,我們從上海出發,先走西南地區這條線。我們先坐火車到貴陽,再到安順,再轉到遵義,過婁山關到四川重慶,之後是內江、眉山,一站站走過去。這一條路線的全部過程,現在我還能全部回憶出來。

走完西南,走西北、東北,最後是東南。董先生沒有走完全部路線,後半段是我單獨帶著研究生走的。

問:路上的條件很艱苦吧?

阮儀三:那時的汽車一坐就是三天,翻山越嶺,路況非常差。人在車上也是滿身滿臉的灰土,天又熱,汗水就夾帶著塵土從我們的頭上流到臉上,再從下巴流到脖子,一個個都成了泥猴。晚上睡覺的小旅店,被子黑乎乎的,都是跳蚤。我每次結束回到家,是不能直接進家門的,家裡人遞一包乾淨衣服給我,讓我去外面澡堂洗了澡、換了衣服才能進門。

雖然條件艱苦,但我們邊走邊調查,看到那麼多各有特色的古城,內心是非常激動的。可惜,當時我們缺少儲存資料的好裝置和好措施,僅有的一架照相機,是向學校借的,使用膠捲還有嚴格的限量規定。使用上的受限和我們攝影技術的不熟練,造成一路上拍的照片又少又不好。但即使是這些照片,還有我手寫的大量的資料卡片,都在“文革”中被毀了。

問:董先生當時為什麼挑中了您?

阮儀三:因為在董先生之前,我已經在接觸這方面的工作了。早在1956年,陳從周先生就提出,“江南園林甲天下,蘇州園林甲江南”。這個結論是他經過5年的調查踏勘,後又親身參加園林修復,帶領同濟建築系學生做教學實習得出的。《蘇州園林初步分析》是他的成名作。我進同濟第一年,暑假就跟著陳先生去蘇州做舊宅測繪,我家在蘇州,人頭熟,自然要幫老師多幹點事,後來去揚州測繪也是這樣。所以我和陳先生接觸特別多,大家也都知道我喜歡古建築和園林,人也好學。

問:梁思成在1955年因“復古主義”受批判,拉開了“反浪費、反覆古、反形式主義”運動的序幕。在這樣的時代背景下開展對古建築和園林的研究,是有風險的吧?

阮儀三:同濟大學對學術採取包容的態度,求真務實,不搞派系鬥爭,對教授們很保護。

從陳先生自身來說,對古建築與園林的愛是發自內心的,他不考慮什麼風險,因為古建築與園林承載著我們優秀的文化傳統。他連續幾年,帶領學生把蘇州、揚州的優秀民居和古典園林做了詳細的測繪研究。為給學生作具體指導,他爬樑上屋,和我們一樣黑灰滿身。

20世紀60年代,古建築和園林遭到嚴重破壞,地方上的資料也都散失了。到了80年代,蘇州、揚州的古建築和園林要修復、重建,全靠陳先生儲存和提供的資料,他對中國的古建築和園林功不可沒。他的《說園》《園林談叢》《蘇州舊住宅》《中國廳堂》等成為傳世名作,有的還被譯成多國文字。

進入20世紀80年代,中國的城市建設大發展,發生了許多建設性的破壞事件。陳先生大聲疾呼:“我是消防隊,到處救火。”他確實救了不少名山名園,但也常常痛心於沒能救成功的。他在1983年專門帶我和幾個學生去看明代的盧宅,那是明代揚州最大的宅院,他在大廳裡圍著楠木做成的大柱子,指點我們明代建築的特徵。

當時盧宅被一家糖果廠佔用,在大廳裡生明火做芝麻糖、炒米糖。陳先生急壞了,說這些木樑、木柱會被爐火燻烤壞的,還容易引發火災。他要求停止生產。現場沒人聽,工人嫌我們多事。陳先生就四處告狀,最後找到揚州市長。市長一口答應把糖廠搬走,可是過了幾個月我們再去看,糖廠照樣在生產。陳先生再次找到市長,這次他話說得很“兇”,說如果失火燒掉了珍貴的明代老宅,你就罪該萬死。果然,兩個月不到,揚州傳來訊息,糖廠失火,好好一個盧宅燒沒了。我親眼看到陳先生淚流滿面,好幾天萎靡不振。現在盧宅已按原樣重修了,但嚴格來說只是個仿製品。

陳先生雖然已經離我們而去,但他的精神仍繼續引導著我們去做搶救中華文化的救火隊員,為保護國家的寶貴文化資源而赴湯蹈火。

1980年11月,阮儀三(後右一)與陳從周(前)在如皋水明樓合影

【平遙:要開就從我身上開過去】

數年前,在平遙的舊城牆下,新樹了一塊石碑,碑上刻著“刀下留城”四個字。

人們知道和尊敬阮儀三,始於他“刀下救平遙”的傳奇經歷。“要開就從我身上開過去。”面對轟鳴的推土機,阮儀三豁出了命。一番驚心動魄,古城最終被保了下來。1997年12月3日,平遙古城被列入《世界遺產名錄》,成為我國第一個被列為世界文化名城的城市。

在首批“全國十大歷史文化名鎮”中,有5個鎮的保護規劃出自阮儀三之手,它們分別是周莊、同裡、甪直、烏鎮和西塘。

“刀下救平遙”“以死保周莊”,阮儀三以戰鬥的方式保全中國文化遺存。他用行動告訴人們:當城市的高度一再被重新整理,我們更需要探尋的是它的生存厚度。

問:您最廣為人知的故事是“刀下救平遙”,您最初是怎麼發現平遙的?

阮儀三:我跟著董鑑泓先生考察中國城市的第二年,也就是1963年,我們到了山西,從大同、太原等地,沿著同蒲鐵路南下,不時見到許多保留著完整風貌的城鎮,比如太谷、新絳、洪洞,平遙是其中的一個。

20世紀80年代初,全國各地興起建設高潮,平遙也有了改變城市面貌的“宏偉”計劃。縣裡制定了一份“平遙城總體規劃”,根據這份規劃,古城中要縱橫開出幾條大馬路,城市中心要開出廣場,原有的市樓周圍要造環形交叉口,建商業大街。按這個規劃實施的話,平遙古城就完了。我們得到訊息後立即趕去,一看,古城的西部已經在按這個規劃做了,城牆被扒開了一個大口子,大馬路已經開了180多米,30多幢明代建築、100多幢清代建築已經被拆了。

我馬上找到山西省建設委員會規劃處處長,他是同濟的學生,我教過他。他找到了省建設委員會主任,主任同意由我來做一個新的規劃,但只給了一個月時間,也沒有承諾一定會用我的規劃。

我趕緊回到學校,當時建築系的主任是董先生了,陳從周先生也還在。他們都很支援我,陳先生還給了我兩句話的規劃總體思路,“老城老到底,新城新到家”。我從校內挑了12個優秀學生,條件是能寫會畫,還要能騎腳踏車。我告訴他們,這是義務勞動,條件差,時間緊,會很苦,問他們願不願意跟我走。他們都二話不說,跟著就走。其中有今天的中國工程院院士、同濟大學副校長吳志強,有後任中國城市規劃設計研究院院長的李曉江,其他幾個人,後來也都成為了有作為、有影響力的人。

我還向學校預支了3000元,用作路費和吃住開銷,是董先生批的教研經費。我們做保護規劃,當地平遙政府是一分錢也不出的。後來這成為了一個傳統,我們都不拿當地政府的錢。

當時,平遙的衛生條件很差。上午10點多當地人就把中午的飯菜燒好端到桌上,一會兒飯菜上黑黑的全是蒼蠅。開始我們沒注意,結果全染上了菌痢,後來我就派學生專門趕蒼蠅,看管好飯菜。大家都帶病堅持工作,因為要爭分奪秒啊。工作條件也很差,需要放大資料照片時,街上找不到一家照相館會做。我只得到太原買了放大機、照相紙和藥水,我們自己動手來做。

日夜奮戰一個月,我們如期拿出了規劃。

問:新規劃如何平衡歷史保護與城市發展兩方面的需求?

阮儀三:首先要明確,平遙古城是重要的歷史文化遺產,不僅必須給予很好的保護,而且這種保護應該是整體性的,不是一兩幢單體建築的保護。為滿足古城內人們改善生活的需要,在不破壞古城格局的前提下,我們在規劃中設計了一條環形車行道,也安排了給排水及電力、電訊工程的管網等。同時在古城的西面和南面,規劃開闢一塊新區,城市新建功能都放在新區裡,總的方針就是“新舊截然分開,確保老城,開發新區”。

問:當地政府接受這個新規劃嗎?

阮儀三:那時候的人們,滿腦子想著發展經濟,不理解為什麼要保護古城,明顯不接受新規劃。看到這種情形,我決定帶上全部資料,進京“公關”。

從平遙出發去北京那天,我借不到腳踏車,天上下著雨。我一個人揹著圖紙資料和行李,走了7公里路到火車站,帶著一身泥漿,坐上當天的夜車到太原,再從太原轉車去北京。到了北京,我找到了建設部和文化部的有關負責人,向他們彙報了平遙古城的重要文化價值。當時北京的幾位有影響力的老專家都還在,如建設部高階工程師、全國政協城建組組長鄭孝燮,文化部高階工程師、全國政協文化組組長羅哲文。羅哲文見到我的第一句話是:阮老師,您趕緊想辦法去洗個澡吧。我當時完全像叫花子。

羅老和鄭老看了我帶去的資料,都傻眼了,說這麼好的東西,一定要保護。我說那就請你們去平遙走一遭。他倆是國內古城和古建築保護的重量級專家,都很熱心,很快就以全國政協常委的身份來平遙考察。山西省長出來接待。鄭老對省長說,新規劃是“刀下留城”的規劃,是高水平的規劃,你們應該認真執行。我就對他們說,趕快把它變成紅標頭檔案。

除了讓平遙接受新規劃,我還在北京說動羅老撥專款用於修復已經受損的平遙古城牆。在羅老的斡旋下,文化部撥了8萬元。當時的8萬元相當於今天的800萬元,是筆鉅款。我怕款子不落實,讓當時還是研究生的李曉江給我盯著。他先到北京盯,看著這筆錢從文化部的賬上劃出;再到平遙等,兩天後,錢到賬了,平遙縣長都不敢相信自己的眼睛。我讓李曉江繼續留守平遙,建立一個古城牆修繕委員會,成立一支古城牆修繕工程隊。這樣,總算是把平遙古城儲存下來了。

但是,過程中還是有反覆的。1986年以後,去平遙參觀古城的人多了,古城裡的縣政府招待所要擴建,要蓋成4層的方樓房。同時,設在文廟裡的平遙中學也要建新樓,校長還放言要蓋得比金代的大成殿還漂亮,要5層樓高。我在平遙安插了“眼線”,一得到訊息就趕過去,新樓都蓋了一半了,我硬是想辦法“砍”下來2層。保護古城,一分鐘都不能鬆懈。

問:在人們普遍意識不到古城古建築價值的年代,您這麼做很招人恨吧?

阮儀三:是的,恨我的人很多。江南有很多漂亮的古鎮,比如周莊、黎裡、盛澤、震澤等,但20世紀80年代開始,這些古鎮都掀起了建設高潮,對古鎮破壞得很厲害。我那時是同濟大學城市規劃教研室主任,看到這種狀況,憂心如焚。當時的江蘇省建設委員會認同我們的理念,專門為我們開了去古鎮調研的公函和介紹信。這樣我就走了不少鄉鎮,一邊為公路鐵路沿線的鄉鎮做總體規劃,一邊希望對那些偏遠的還沒有受到破壞的地方做些保護工作。

在這個過程中,我們遭遇了很多不理解。有位鎮長几次對我說:“你們同濟大學自己搞研究、搞教學就行了,我們嫌煩,你們這次做好了就不要再來了。”還有位鎮長,用雙手把我推出門去,還在我們背後大聲關照辦公室,“這幾個上海來的老師,食堂不要賣飯票給他們,不留飯。”那時出差吃飯要憑糧票,小鎮街上是買不到飯的,只有鎮政府食堂可以買飯吃,我們同行的老師氣得眼淚都要掉下來了。還曾有人告訴我,某位縣委書記在會上公開講:“同濟大學的什麼阮老師要保護古鎮,這是保護落後,你們不要支援他。”其他還有鼓動老人來鬧的、叫小孩子對著我們吐唾沫的,什麼都有。

問:面對這樣的責難、侮辱,您怎麼辦?

阮儀三:我是不怕的,我沒有動搖的時刻。平遙要開路,我就擋在推土機前面,說要開就從我身上開過去。在九華山,我阻止村民拆廟毀綠,他們晚上舉著砍刀追來,我好漢不吃眼前虧,逃了。但我逃出去之後,四處告狀,雖然不認識安徽省委書記,但我給他發了5頁紙的電報,花掉近一個月的工資。這些年,我每年貼錢做保護的事,所以我是買不起房子的。

幾十年來,我做工作堅持不懈,從不妥協。我能反覆爭鬥,講求實效,講究鬥爭的方法和策略。我辦事先交心,無私心雜念,日久見人心。我相信人們以後會記得我,因為我努力保護原汁原味的歷史原物,並希望它能成為生長新東西的土壤和源泉,我願做這些原真沃土的守護人。我提倡原樣原修,反對做假古董。我提出用四性(原真性、整體性、可讀性、可持續性)五原則(原材料、原工藝、原樣式、原結構、原環境)去修復歷史遺存。

在保護古城古建築上,我和上一輩的一些老專家的想法是不同的。20世紀80年代,我是建築學會建築歷史學組的成員,那時部分老專家認為,對建築而言,只要發現了,認真做了記錄,留下圖文資料,就無愧於後人了。因此,拆除老房子成風時,他們熟視無睹,只是爭相拍照畫房子。我堅決反對這種做法,認為我們既要認真記錄,更要設法保護。

我不怕死,不怕苦,最難受的是那些沒有保下來的老建築。人人都說我“刀下救平遙”很厲害,其實,當初平遙周邊還有很多古鎮,我都沒救成。比如平遙有個姐妹城市,規模比平遙還大,有完整的城牆、鐘鼓樓、孔廟,還有儲存很好的民居。我眼睜睜地看著她被毀了,心痛得不行。

【講臺:也是“戰場”,怎能放棄?】

為保護古城古建築,阮儀三四處奔走,到處演講,努力喚起人們心裡對祖宗留下的這份“家產”的情分。

修古建築,先要修人心。三尺講臺,亦是阮儀三的戰場。他橫刀立馬,用與面對轟鳴的推土機同樣的勇氣,再加上耐心,去面對圍繞著保護與發展的種種混亂思潮,正本清源。人的教育是第一位的,有了正確的認識,才會有正確的行為。

問:一輩子投身古城古建築的保護與發展,您最大的感觸是什麼?

阮儀三:人,人是關鍵。

我們剛開始做古城古建築保護的時候,碰到的最大問題是當地領導幹部,甚至包括當地的技術人員,既缺乏對古城古建築價值的認識,也缺乏相關的專業知識。比如在平遙,我說可以用單行道的方式來解決平遙城裡的交通問題,以避免拓寬道路這種破壞性的方式。每個人都聽得目瞪口呆,從縣長到技術人員,沒有一個人知道什麼是單行道。

從那時起我就意識到,阻止各地破壞古城古建築是一方面,還有一方面是要加緊普及教育。我就在同濟大學開了培訓班,請平遙的領導幹部到我這裡來學習。他們說沒錢來上課,我說我不收學費,再讓學校出證明,讓他們可以報銷路費。我連辦了三期培訓班,每期3個多月,把平遙管城市和管文物的領導幹部,都培訓了個遍。我不僅給他們上課,還帶著他們去蘇州、揚州參觀,請他們看人家是怎麼保護、怎麼修繕、怎麼發展的。這些人回去之後就成了我的“戰友”。

這就是我的方法:不僅要搶救古城古建築,更要培養文化遺產的保護人員,讓隊伍越來越壯大。人的教育是第一位的,有了正確的認識,才會有正確的行為。我一直堅持辦培訓班,後來得到了國家建設部的授權,正式成立了“城建領導幹部培訓中心”,辦了局長班、專業證書班和歷史文化名城保護幹部培訓班,我兼任主任12年。我80多歲了,但我現在還去中心授課。其他高校和各地政府請我去授課,我都去。只要人家聽得進一兩分,我就沒白說。

問:這麼多年來,您一共給各地領導幹部上過多少課?

阮儀三:這個沒法統計的,太多了,只要他們肯聽,我就願意講。我準備了不同版本的課程,有講古鎮保護和發展的,有講風景區規劃的,有講歷史建築修繕的,他們想了解什麼,我講什麼。他們肯聽兩小時,我就講兩小時;他們只給我20分鐘,我就講20分鐘。但我都講得很生動,讓他們聽得進去,聽了還想聽,因為我手裡有大把鮮活的例子。

為培訓,我還主持編寫了《城市建設與規劃基礎理論》,成為全國的示範教材。提高基層領導幹部的素質,不僅要提高他們的領導能力、決策能力,豐富他們的經濟、法律知識,也要提高他們對傳統文化的認知,提高他們的審美能力和文化品位。

問:這些經過培訓的各地領導幹部,後來都成了您的“眼線”了吧?所以各地一有破壞古城古建築的事情發生,您總能第一時間知道。

阮儀三:是啊。這麼多年下來,我在每個古鎮都有好朋友、老朋友,他們大多是老鎮委書記、老鎮長。基層幹部們在瞭解了家鄉的歷史文脈,理解了保護歷史遺存的意義後,都很積極地投入到保護性發展工作中去了,他們都是很好的幹部。現在,每逢過年,他們都會給我送年貨,活雞什麼的,我都沒地方找人殺雞。

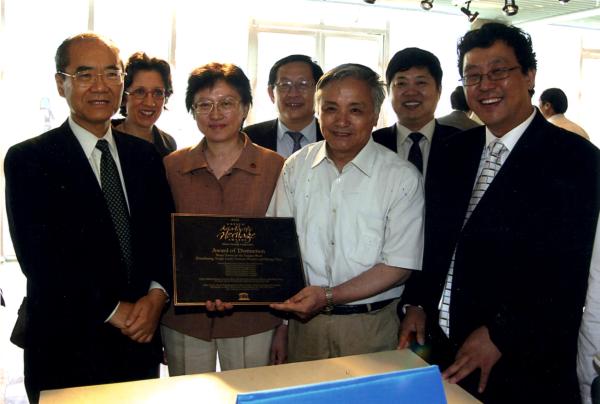

阮儀三與松浦晃一郎(時任聯合國教科文組織總幹事),吳啟迪(時任教育部副部長),萬鋼(時任同濟大學校長),吳志強(時任同濟大學建築與城市規劃學院院長)合影

問:除了培訓各地領導幹部,您還培養了很多專業人才。

阮儀三:雖然我的實踐活動很多,但我首先是一個稱職的教師,講臺也是“戰場”,怎能放棄?1961年我大學畢業留校任教,就分配在城市規劃教研室;1964年,我就獨立開課講“城市建設史”,並擔任畢業設計和課程設計的指導老師。我對教學是很認真的,備課資料充分,上的課很受學生歡迎。我上課從來不點名,但教室總是坐得滿滿的。還有旁邊復旦大學的學生跑來蹭課,有時弄得我們本校的學生反而沒了座位。

經過多年積累,我開創了“歷史文化名城保護與規劃”這一新的教學學科,編寫了第一部這方面的教材,招收了這個方向的第一批研究生,他們又成為全國第一批博士方向的研究生。我帶的碩士生、博士生,有很多是非常出色的人才,他們跟著我一起,豐富了城市遺產保護這門新學科,並和我並肩作戰,一起保護了很多古城鎮古建築。他們離開同濟後,如同一顆顆種子,在各地生根發芽。

而同濟大學,始終有一支由老教授、中年骨幹和青年才俊組成的從事歷史城市和建築遺產保護的專業團隊。這支團隊,在全國的城市遺產保護以至國際歷史遺存保護領域都卓有聲譽。上海的名城建築保護工作領先於全國,不能不說和上海有一群這樣的同濟人有關係。

屈指一算,我近一個甲子的教師生涯,為保護國家的歷史文化遺產,培養了大量的接班人。

問:您的培養方式十分多元。我注意到,您一直在主編出版《遺珠拾粹:中國古城古鎮古村踏察》,今年出到第四本了,這一系列成為您指導學生“把論文寫在祖國大地上”的成果。

阮儀三:我每年利用暑假,組織學生開展城鎮和鄉村的踏察,去發現、發掘具有歷史文化價值的城鎮和村落,並做好調研報告。這些調研成果,從2003年起,在《城市規劃》雜誌上以“遺珠拾粹”專欄發表。每月一期,介紹一個古城(鎮、村)或歷史街區。彙集成書後很暢銷,已經三次重印了。

我估計,全國擁有這些優秀遺存的古鎮古村少說也有幾千個,它們可能正在消逝,所以這項工作不能停。這個工作帶來三個好處:第一個好處,這是一種很好的學術訓練,我們不能只教學生書齋裡的學問,而要走出書齋;第二個好處,這是在盤點全國曆史文化遺產,把家底盤點清楚並記錄下來;第三個好處,學生們對一個地方瞭解得越多,對這個地方的感情就越深,這是在培養下一代歷史文化遺產的保護者。傳承要靠人來傳,要讓人對歷史文化遺存產生熱愛。這個系列現在不只對同濟學生開放的,對全國有志於歷史文化遺產保護的人都是敞開大門的。

2002年5月,阮儀三與聯合國教科文組織專家阿蘭、蘭德一起在南潯考察

問:傳承者的隊伍中有您的兩個孫子。

阮儀三:我的大孫子畢業於同濟城市規劃學院,讀大學期間就加入了“中國城市遺產保護志願者工作營”,這個工作營是聯合國教科文組織牽頭的,由“阮儀三”城市遺產保護基金會和法國遺產保護城市聯盟、英國國家信託組織共同組織建立的。他目前在法國攻讀歷史建築保護方向的博士,回來後會接續我的事業。小孫子唸的是城市景觀專業,也在我從事的專業範圍之內。我的妻子從同濟總務處副處長的崗位上退休,一輩子勤勤懇懇,同事們都叫她孫媽媽。我兩個兒子、兒媳都是同濟的教職員工。我們一家子幾乎全是同濟人,都為中國的城市保護效力。

我比梁思成、陳從周這些前輩幸福,因為我有第二代、第三代來接續我的事業。

欄目主編:陳抒怡 文字編輯:陳抒怡

來源:作者:顧學文