原創:王幼民

來源:軍旅警營

原題目:64軍192師子弟——西溝軍娃軼事

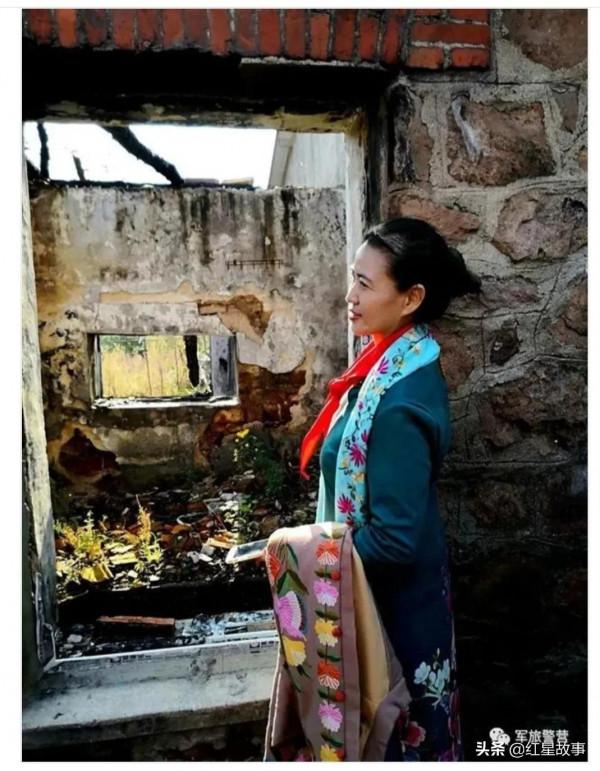

上圖40年後回到西溝

十月的遼寧省鳳城市,秋高氣爽,豔陽高照。

來自全國各地的原陸軍64軍192師子弟1977屆同學,在闊別四十多年後,興致勃勃地匯聚到了這裡,舉行“尋父輩根、憶西溝情、續同學緣”主題聚會活動。大家歡聚一堂,追憶過往,暢談人生,共敘友情,學生時代在鳳城西溝192師生活的美好時光一幕幕浮現在我的眼前。

老鄰居喜相逢

一

我們的父輩曾在192師工作。這是一支晉察冀軍區的老部隊,前身為1946年3月成立的冀晉軍區獨立第2旅;1947年1月調入晉察冀軍區第4縱隊,改為第12旅;1948年5月隨縱隊編入華北軍區第2兵團;1949年2月,根據中共中央軍委關於統一全軍編制和部隊番號的命令,第4縱隊隸屬第19兵團建制,改稱中國人民解放軍第64軍,軍長曾思玉,政治委員王昭,副軍長兼參謀長唐子安,副政治委員傅崇碧,政治部主任袁佩爵,後勤部部長範鐵民。縱隊所屬第10旅改稱第190師,第11旅改稱第191師,第12旅改稱第192師。192師師長馬衛華,政治委員王海廷。1951年2月入朝參戰, 1953年8月回國駐防丹東地區,1955年2月調防旅順市(現為大連市旅順口區),1967年1月移防通化市,1967年5月調防遼寧省鳳城縣(現為鳳城市,下同),師部駐防鳳城縣西溝。1998年64軍撤銷,192師移師本溪市,改為遼寧省陸軍預備役192師。縱觀192師的發展歷程不難發現,它在兩個地方駐防的時間比較長,有著相對穩定的正常秩序,一個是1955年2月至1967年1月,在旅順駐防近十七年;再就是1967年5月至1998年,在鳳城駐防三十一年,這也是192師的官兵和後代對旅順和鳳城情有別樣的重要原因吧。

合影留念

我們是192師的後代,這個“軍緣”是生來具有的,自己不能選擇的,今生甩不掉、割不斷的。同學們都說,我們是一輩子有緣人。192師駐防旅順後,許多同學出生在215醫院,我們是“院友”;來自於天南地北的隨軍家屬住進太陽溝部隊大院,我們是鄰居;孩提時我們一同走進友誼塔旁的部隊幼兒園(現為錢幣博物館),我們是“園友”,也戲稱為同桌(飯桌); 1967年初,192師換防通化市,三個月後一聲令下又移師遼寧省鳳城縣,家屬們在分批搬家到通化後,還沒有完全穩定下來又隨部隊前往鳳城。這一年我們到了上小學的年齡,大家在旅順八一小學報了名,這是一所部隊的子弟小學,我們的哥哥姐姐們都在這裡讀書。由於部隊換防,早一點隨部隊搬家的小夥伴們直接走進了通化東風小學,晚一點搬家的在八一小學上學不足月餘便轉入東風小學,三個多月後我們齊集在鳳城龍山小學。這所農村小學一個年級就一個班,我們成為同班同學。同學的父親是戰友和同事,母親相互熟悉,兄弟姐妹是同學,生活在一個溝裡的是鄰居,這種關係便有了一種別樣的情誼。上中學的時候我們來到城裡的學校,分別在鳳城一中、二中、四中和鐵路中學等中學讀書,就讀的學校變了,但沒有改變的是,在軍營生活、吃軍供糧油、住軍隊營房、乘軍車上學、看軍旗飄飄、聽軍號嘹亮、學軍人作風,血液裡流淌的依然是西溝的情結。

隨著父親的工作調動和職業變遷,有的同學懷著複雜的心情較早地離開了192師,戀戀不捨地告別了山溝裡的同學。1977年中學畢業,我們也告別了西溝,那一年借“後門兵”的光,大多數的同學走進軍營,建功立業。但無論是走到哪裡,無論是選擇什麼職業,我們的生命裡都已深深地刻下了一個“軍”字。

沒有了往日的矜持

二

回到久違的西溝,既熟悉又陌生的山水、道路和房屋,一下子開啟塵封的記憶,少年時的美好並沒有隨著時間的流逝而被抹去,多年往事、童趣逸聞,猶在眼前;天真無邪、幼稚魯莽,歷歷在目;生活磨礪、人生足跡,記憶猶新,我們興奮的青春煥發,兩條腿卯足了勁,蹭蹭地邁開大步向溝裡走去,同學們的笑聲、喊聲和鬧聲把空寂的山溝攪得熱鬧起來。

西溝坐落在鳳城西部,一道道山溝像人的手指一樣由西向東伸展開來,當年192師的師機關、家屬和直屬分隊就生活、工作在這些山溝裡。從東北向西南依次排開的是醫院溝、後勤部溝、司令部溝、政治部溝,我們根據父親工作部門的性質和職能分別居住在各個溝裡。部隊的到來,家屬們的勞作,孩子們的喧鬧,讓沉寂的山溝有了生機和活力。小夥伴們一塊上學、勞動和遊戲,純潔的友情在不知不覺中深深地紮根在心底,連線一道道山溝的小路拴住了一代人終身難忘的記憶。我們也吹過牛、打過架、偷過果菜、鬧過彆扭、給同學起過外號、欺負過女同學,年少的輕狂和莽撞,為今天回憶的美酒增加了幾分別緻而又濃厚的味道。

上圖:馬勇致辭

三

那時我家住在後勤溝。從溝口往裡走依次是汽車教導隊、籃球場、後勤機關辦公室、衛生所和機關食堂,現在汽車教導隊的車庫、後勤機關辦公室和衛生所已經沒有了蹤跡,籃球場變成了菜地,機關食堂的房子雖已破敗,但四十年前的痕跡依稀可見,這些地方都是我們當年常去玩的地方。

汽車教導隊車庫前是一塊汽車保養場地,在後勤溝裡是最大一塊比較平整的場地,我騎腳踏車就是在這裡學會的。十歲的孩子個頭還小,比爸爸那輛28型號的腳踏車高不了多少,我就把腿從車子的大梁下面伸過去騎,叫胯襠騎。騎熟練了,膽子也大了,便敢跨上腳踏車,夠不到腳蹬子,只好跨在大梁上立著蹬行,下坡車子滑行的時候,才坐到車座上休息一會兒,這個場地不知留下了多少我們騎腳踏車摔跟頭的印記。

朗誦當兵的人

籃球場是後勤溝裡最熱鬧的地方。就那麼一塊場地,官兵和孩子都在這裡打球,場地不夠用時候,大人和孩子們就在一塊打球。我們在球場上和大人、學哥們一起拼搶,絲毫也不示弱,身子骨就是在這樣的碰撞中強壯起來的。我們還組織了自己的籃球隊,觀摩大人籃球比賽的戰術,進行專門訓練,小夥伴們做了分工,張彥峰比我們大一歲,個子也高出半個頭來,彈跳好,曾獲得鳳城縣中學生田徑運動會跳高比賽冠軍,專門負責搶籃板;我身體比較壯,主要是防守,盯住對手的重點得分手。我們經常找其他溝裡的孩子們約戰,最遠的一次是晚飯後到十幾裡外的四臺子師炮兵團,和炮團的子弟們進行了一場比賽,炮團還專門安排許多官兵觀戰助威,場面十分熱烈,這是我第一次在燈光球場打的正式比賽。

高歌一曲

我家路的斜對面是機關幹部食堂,裡面靠打飯菜視窗一側擺著幾張餐桌,供機關幹部就餐用;另一大半空著的地方放著一副乒乓球檯,後勤部的官兵和溝裡的孩子們都到這裡打乒乓球。那時家裡生活不富裕,父母不能拿出三四元錢給我們買球拍。我們就自己想辦法,把家中用完的舊牙膏皮和其他舊品攢起來賣錢,還養兔子、挖藥材賣,等錢攢夠了,便到城裡的商店挑選一付自己心儀的球拍。每次去打球的時候都把球拍夾在衣服內的嘎雞窩下,生怕碰壞了球拍,約上黃義順興奮地跑向食堂,兩個人在球檯前有模有樣的邊研究、邊練習、邊切磋。人多的時候我們就打雙打,或者是打比賽,勝者留場上,敗者下場輪換。如果大人們先佔到球檯,我們便在旁邊觀摩,把動作要領記在心裡,回家後拿個磚頭模仿訓練,固定動作、提高擊球的力量和速度。有了這麼好的練習場所,經過一段時間的刻苦練習,我們的球技提高很快,在龍山小學組織的乒乓球比賽中,不畏高年級的學生取得了全面勝利,黃義順、張彥峰、劉明還代表學校參加了鳳山公社的比賽,我上中學的時候也有幸入選了校乒乓球隊。

軍歌合唱

後勤溝每年的寒暑假都成立學生連,把不同年級的學生組織到一起進行學習、教育和訓練,安排一名現役軍人擔任輔導員負責管理。印象中師裡組織了兩個學生連,一個在司令部溝,主要成員是家住司令部溝和政治部溝的孩子;另一個就是後勤溝的學生連,是家住在醫院溝和後勤溝的子弟。後勤部的會議室成了學生連學習的教室,籃球場成了學生連軍訓的場地,我的第一次實彈射擊就是在學生連完成的,從一定意義上說,我的“軍旅”生活可以追溯到學生連了。後來入伍到23軍68師炮兵團當兵,在新兵連佇列訓練的時候,我們192師子弟組成的 “後門兵”班,佇列動作規範標準、整齊劃一,在全連做了示範表演;新兵步槍實彈射擊,我以優異成績奪得全團第一名,這些與學生連的軍訓打下的良好基礎不無關係。

節目演完了可以開吃了

四

對我影響比較大的是後勤部招來的那些城市兵,他們來自黑龍江省建設兵團農場,許多是北京、上海和哈爾濱等地的下鄉知識青年。他們從小生活在大城市,愛讀書、有知識、有文化,見多識廣、多才多藝、文體兼通,讓我非常的敬佩。我願意和他們在一起,覺得他們什麼都會、都懂、都行,和其他當兵的不一樣。他們講的大城市的生活、兵團的故事和書本里面的世界,在我心裡面打開了一扇多彩的窗戶,山溝裡的軍娃開啟了編織夢想、暢想未來的人生思考,萌生了讀書求知、探求世界的渴望。

我開始忘我地發奮讀書,最開始讀的是爸爸單位辦公室裡的《紅旗飄飄》和《星火燎原》。那時家裡的房子只有一間半,六口人住在裡面本已十分擁擠,趕上姥姥來我家小住,我便臨時晚上到生產科保管員周叔叔的辦公室兼宿舍睡覺。這是生產科辦公室對面的一間不大的儲藏室,裡面放著一張雙層床,一張桌子,一架堆滿專業書籍、資料和檔案的櫃子,周叔叔白天在這辦公,晚上在這睡覺。我晚上來了以後,無意間發現櫃子底層抽屜裡躺著落滿灰塵的《紅旗飄飄》、《星火燎原》和軍史、軍事類等書籍雜誌,一下子好像是發現了寶貝似的,在這住的十幾天裡,把櫃子翻了個底朝天,能讀的書看了個遍,許多感人的故事時至今日仍耳熟能詳,人民軍隊發展壯大的艱苦歷程、革命先輩英勇奮鬥的英雄壯舉,深深地紮根在我的心底。

進入鳳城縣第一中學後,接觸城裡的同學多了,看書的範圍也擴大了。最初讀的文學作品印象比較深的有歐陽山的《三家巷》、《苦鬥》,巴金的《家》、《春》、《秋》,楊沫的《青春之歌》、馮德英的《苦菜花》、《迎春花》,以及《紅樓夢》、《水滸傳》、《封神演義》、《隋唐演義》和《三俠五義》等。這些當時都是禁書,根本買不到,好在我有幾個要好的同學父母是教師或者是宣傳幹部,家裡的藏書都有些老底子,他們偷偷地把 “禁書”拿出來用報紙包好書皮,在愛讀書的同學中分享,我就在大家悄悄傳遞的過程中蹭書看。如果沒有人急著催我還書,我還可以用這本書再和其他人換書看。看完一部作品後,幾個“書痴”經常圍在一起,複述精彩內容,講評人物特點,闡述各自看法,交流閱讀心得,那真是一件過癮的事,對於提高讀書質量也很有幫助,我讀過的中國文學作品大多是這個時候讀過的。那時讀書也雜,文學、歷史、哲學、軍事、經濟、政治和人類社會發展史等都涉獵過。張冬青同學的爸爸有一本艾思奇的《辯證唯物主義和歷史唯物主義》,他見我愛不釋手便把書送給了我,我當兵後一直帶在身邊。1994年我由大連陸軍學院調到海軍大連艦艇學院工作,存放在大連陸軍學院宿舍裡的書成了“公共圖書”,等到搬家的時候許多書都不知去向,包括這本跟了我整整17年的書也失散了,讓我至今懊悔。

讀書留下許多難忘的記憶,其中惹媽媽生氣的事一直讓我心存愧疚。那時我剛上中學,自控力不強,“撲在書上,就像飢餓的人撲在麵包上一樣”,其他的事常常拋到腦後。記得我第一次買的一本書叫《卡薩寨的怒火》,回到家後鑽進書裡便著了迷,直到媽媽下班回到家裡才想起晚飯還沒有做。媽媽在鳳城街裡上班,距離西溝有十多里路,早出晚歸十分辛苦,回到家是又累又餓,見我沒有做飯非常惱火,對我是一頓劈頭蓋臉的發火,並處以不許出去玩的懲罰。當時媽媽是在氣頭上,說的是氣話。晚飯後我便恢復了自由,和同學們一塊打球去了。打那以後,我把讀書和家務做了合理安排,回家先幹完家務,然後抽空看一會書,等全家吃完晚飯,我收拾完碗筷、把爐子的火封上,再捧起書本。那時家裡已經搬到一處較大的房子,我有了一間自己的小房間,但為了節省用電,晚飯後全家人都在父母的房間裡聊天、讀書,只有睡覺時才能回到自己的房間。如果是第二天著急還的書,我就鑽進被窩裡打著手電筒偷偷地看。為了保證不影響讀書,我除了多買幾節電池備用外,還用土辦法充上電,將電耗盡的電池用釘子扎個眼,灌入鹽水用蠟封上,可以再次使用,連左鄰右舍要扔掉的舊電池都蒐集過來,“充電後”用於被窩讀書。有一次在學校勞動過於疲勞,晚上竟抱著書和手電筒睡著了,手電光順著蒙在頭頂的被子口縫隙露了出來,照射到對面父母住的房間門的玻璃上,這才被媽媽發現了這個秘密。

從此愛讀書的習慣再也沒有改變過,無論是多麼緊張的戰備訓練、艱苦的國防施工、簡陋的生活條件和繁忙的學習工作,讀書都是我不可或缺的人生需求,即使是1979年初中越邊境反擊戰,我在黑龍江邊防一線部隊遂行作戰任務,隨身的包裡也裝的是書,可以說我的今天是在書本的陪伴下走過來的。我付出的代價就是把眼睛累壞了,許多個人的愛好和有可能發展的特長,因為視力問題不得不放棄,算是一點遺憾吧。

除了讀書,我對音樂的喜愛也得益於這些“城裡兵”的影響。記得有一位叫木林林的北京幹部子弟,常給我們講他爸爸抗戰時的故事。他會打籃球、乒乓球,寫一手好字,出黑板報是一把好手。一次他寫黑板報小憩的時候,拉起了手風琴,我被琴聲吸引過去。他告訴我他也是剛剛學會的,見我羨慕、渴望的眼神,便把琴揹帶跨在我的肩上,教我拉起了手風琴。這是我第一次拉手風琴,雖然只是隨意地拉動了幾下,手指頭胡亂地按動著琴鍵,但對音樂的憧憬已在心中悄然升起。後來我用自己攢的錢買了一把東方紅牌的口琴,自己學會了吹奏,說來奇怪,沒有歌譜,全憑看完電影后的記憶和別人的哼唱,《我愛北京天安門》、《小小竹排》、《一個護士的故事》、《賣花姑娘》和《莫斯科郊外的晚上》等歌曲,練習幾遍就能吹奏出來,在沒有網路和電視的年代,山溝裡的文化生活又十分匱乏和枯燥,晚上石屋裡傳出的口琴聲算是難得的享受了。這點音樂“天分”讓我自信許多,在連隊當兵的時候,還寫過一首為訓練鼓勁加油的歌曲《練三九、練三伏》,歌詞早已記不得了,曲調還能哼哼兩句。現在閒暇的時候,這粗糙的老手、僵硬的手指尚能在鋼琴鍵上跳躍,享受音樂的美妙和五線譜的樂趣,也要得益於那時的無心插柳吧。

一把口琴一本書伴我走過那個特殊的年代,書中的雨露滋潤著乾渴的少年,少年的夢想隨著口琴聲飛向遠方。

簽上名字留念

五

翻過後勤溝南面的山樑就是司令部溝,溝口是師部大禮堂,那個時候這裡是西溝的文化中心,地方慰問團演出樣板戲和部隊放映電影都在這裡舉行。禮堂的東側是軍體訓練場,門前是師部最大的廣場,組織過以田徑和軍體為主的綜合性運動會,在575團當兵的後勤溝子弟辛銅莊大哥,代表所在團參加刺殺比賽,我們到現場為他加油助威。看到他戰勝對手,我們那個興奮勁比自己獲得了勝利還高興。

到禮堂最多的時候是去看電影。那個年代山溝裡的文化生活比較貧乏,能夠得到基本保證的就是電影,這成了我們令地方老百姓羨慕的奢侈享受。每次看電影,母親們嘮起家常,孩子們跑鬧嬉戲,戰士們唱歌拉歌,偌大個禮堂好不熱鬧。六十年代末的時候故事片很少,經常放映的是《新聞簡報》和一些社會主義國家的影片。當時我們戲稱中國電影新聞簡報,朝鮮電影又哭又笑,阿爾巴尼亞電影又摟又抱,越南電影飛機大炮,給我感覺不錯的影片是前蘇聯故事片《列寧在十月》和《列寧在1918》。七十年代初逐漸有了一些新拍攝的和復映的國產影片,我們對新拍攝的《閃閃的紅星》、《渡江偵察記》、《平原游擊隊》、《南征北戰》、《偵察兵》和復映的《地道戰》、《地雷戰》、《打擊侵略者》、《英雄兒女》、《鐵道衛士》、《奇襲》等軍事題材片子最感興趣,逢場必看,百看不厭。《草原英雄小姐妹》、《紅軍橋》和《半夜雞叫》等美術片也感覺不錯。《春苗》、《青松嶺》和《決裂》等也有較深的印象。每當電影散場,就聽著大人和孩子們嘈雜的影評聲傳遍山溝,順著各個溝的山路漸遠漸弱,直到夜幕中的西溝又恢復了寧靜。

袁佔紅和黃經京利家住過同一棟房子。

那個時候最引我們關注的是所謂的內部片。這類片子不讓家屬觀看,我們就採用戰術手段進入禮堂,最常用的戰法是聲東擊西。在禮堂開門入場的時候,幾個小夥伴擁擠在門前實施佯攻,吸引執勤戰士的注意力,另外瘦小機靈的人趁機從戰士的身後溜進去,或者把旁邊的門拽開一道窄縫悄悄鑽進去,開啟廁所的窗戶拽其他人跳進禮堂,藏在樓梯下面的角落或者舞臺側面,等電影開演的時候出來,躲在窗簾和門簾後面偷偷地觀看。

宋麗霞依偎在小時候住過的房子門框旁浮想聯翩

記得最艱難的一次是看《山本五十六》,一般的幹部和戰士也不允許觀看,只有領導和一定級別的幹部才能進場,這大大激起了我們的好奇和鬥志。看到門把的很嚴格,就爬到禮堂兩側窗戶外面僅10多公分的窗臺上,用手把著凸起的僅一公分的窗稜,透過窗簾與牆之間露出的一點點縫隙,兩隻眼睛輪換著看,身子在向外傾斜的窗臺上不時地變換著姿勢,一會蹲著、一會跪著、一會側坐著,中間還掉下來過幾次,才把這部電影算是看完了。現在想一想這得多大的精神力量和多強的體能支撐著呀,如果不是親身經歷,我自己都不能相信的。

高亞萍同學在自己家的門前留影

看電影的時候還是男同學們“收穫”的好時機。夏秋季節放映電影時,淘氣的小夥伴們便趁著夜色摸進禮堂西側管理科的菜地,摘幾根水靈靈的黃瓜和紅彤彤的西紅柿,邊吃便走向禮堂。黃京利同學家有一棵他栽的梨樹,果實從面相上不太好看,但個頭大、水分足,味道很不錯。每年秋季沉甸甸的果實掛滿枝頭的時候,便被左鄰右舍的孩子們盯上,放映電影的時候,

黃京利家門前的梨樹

幾個臭小子利用夜幕掩護躲在附近的暗處,見黃京利家的人都出門去看電影了,悄悄來到樹下摘幾個梨揣進兜裡,然後來到禮堂邊看電影邊享用“美味”。這件事做的很隱蔽,一直神不知鬼不覺,直到四十多年後的今天,率隊夜襲的頭頭竟然是我們同學,他“自首”道出了實情,才讓這樁陳案告破並結案。這次同學聚會,我們來到這棵梨樹下,黃京利、張小安和我又摘了幾個梨嚐了嚐,還送給於宏偉、袁佔紅等女同學分享,老味道,還是那麼好吃。

於宏偉同學坐在小時候玩耍的地方小小憩

男同學是軍事影片的“鐵粉”,看完後常常模仿影片中人物的表情、語言和動作,還仿效我軍與敵人戰鬥的情景,把女同學當做敵人來“襲擊”。師服務社的後山有條進入師部的大路,也是後勤和醫院溝同學上學放學的必經之路。這條路是劈山而建,路的兩側是陡壁,正是打埋伏的絕好地方。

在小時候住過的房子合個影

這些受部隊薰陶、滿腦子都是戰術思想的男同學們,放學的時候快速運動到這裡,悄悄埋伏在路兩側的坡上,等女同學放學走過來時候,突然開火,把包好的沙子像擲手榴彈一樣地投下,然後迅速撤離,一路笑談勝果、凱旋而歸。這次聚會,女同學們是“娘子”“報仇”四十年不晚,採取“近戰”、“肉搏戰”戰術,抓起一把沙子,拽開男同學的後脖領子,直接塞了進去,算是清了這筆舊“帳”。

破敗的房子,熟悉的小路。

小時候最愛的山裡紅

聽黃京利(中)講他爸爸黃醜和戰鬥英雄的故事

軍人的子弟喝的是手雷酒

吃一頓山溝裡的農家菜

崔品同學(右)聽安老師(中)講龍山小學的情況,當年崔品的媽媽張豔老師是我們的班主任。

六

從司令部溝裡出來,沿著當年上學的小路,我們來到母校“龍山小學”,學校已不復存在,現在的原址上是一家企業。我們在這裡拍照留念,回憶著同窗時的美好時光。高明悉同學很幸運,在這裡看到了她跳級到我們班之前的班主任安老師,師生相見分外激動,自然少不了回憶起桃李情深的許多往事。我們也意外地偶遇了家住附近的地方同學趙廣華,她那時是“四類分子”家庭,常受同學們欺負。我們1973年上中學後再未曾見面,45年後她竟然能叫出大家的名字,超強的記憶力令我歎服。

龍山小學當年是鳳山公社龍山大隊的一所小學,有三棟平房和一塊不太標準的二百米操場。操場靠路的一側有一塊長著雜草的籃球場,兩邊豎著破舊的籃球架,歪著頭的籃筐讓你把籃球投進去都挺難。校辦公室外有一副水泥砌的乒乓球檯,上面擺著的磚頭上架一根木杆兒便是球網,“楚漢相爭”往往以我們部隊的子弟獲勝而收兵。學校的操場主要用於開全校師生大會、做廣播體操和上體育課,唯一的籃球場和乒乓球檯僧多粥少,低年級的學生幾乎沒有“征戰”的機會。我們這些好動的男生,課間活動多是在教室的房山牆根,你擠我、我擠你,看誰的勁大,同學們稱之為“擠香油”。

女生們則文雅的很,仨一群倆一夥的圍坐在一起欻(讀chuan三聲)骨子兒,也叫抓骨子兒。骨子兒就是豬或者羊膝蓋骨上的一快夾骨,它有比較均勻的四面,分別稱為坑、背、針和輪。一副骨子兒至少要有四個,豬骨頭稍大一點,醜一點,容易湊齊一副,最直接的辦法就是買豬小肘子回家烀熟,吃完肉把骨子兒摳下來颳去筋膜洗淨晾乾。如果配齊一副大小均勻的骨子兒,需要相互調換,費較長的時間,非常不容易的。那時有一副豬骨子兒,是很讓人羨慕的。羊骨子兒小巧玲瓏,很難弄到一副。如果有一副大小均勻的羊骨子兒,再塗上粉紅色,那簡直就像擁有珍寶一般。

下課鈴聲一響,女生們便像燕子一般嘰嘰喳喳飛出教室圍坐在一起。小姐妹們手心手背決出勝負,勝者先在地面撒開骨子兒,將沙包像上一拋,巧手在地上的骨子兒間提、抓、捏、翻,靈巧移動,閃展騰挪,快捷精確,迅速把骨子兒翻動到規定的一個面,然後接住下落的沙包,接著再次拋起繼續翻動骨子兒,直到四個骨子兒全都翻成一個面,然後才能翻下一個面。有的手快的能一次翻兩個甚至三個骨子兒,當四個骨子兒都翻到一個面後,只見她們拋起沙包,用手指夾住四個骨子兒,手腕輕輕翻轉,一下子把四個骨子兒同時翻到另一面,待將骨子兒四個面翻轉變換擺完後,輕舒五指將骨子兒收入手中,煞是好看。

女生們跳皮筋更是精彩,好像長了眼睛的雙腳勾住皮筋靈活變幻,皮筋就像粘在腳上一樣,任由其挑、勾、踩、跨、繞、壓,組合出若干個花樣來。還邊跳邊唱“江姐、江姐、好江姐,你為革命灑鮮血,蒲志高、蒲志高,你是叛徒狗強盜,啦嗖咪嗖啦嗖啦”;“馬蘭花開二十一,二五六、二五七、二八二九三十一……”,兩個小辮隨著跳躍上下襬動,顯得活力四溢,散發著健康活潑的朝氣。跳皮筋最好看的還是雙人和多人跳,跳起來動作同步、整齊一致、節奏鮮明、協調流暢,讓你目不暇接、眼花繚亂。

農村小學幹農活是家常便飯,給我的感覺是一年四季總有幹不完的農活。春天樹葉剛吐綠時,我們便領受任務上山擼榛子葉,送到學校在操場上鋪開曬乾,留著冬天餵豬用。我們的小手被榛子葉的葉汁染的黃黃的、綠綠的,幾天都洗不掉。夏天主要是到農田拔草,三天兩頭就要拔一次,苞米葉子拉在臉上,汗水一出來鹽分殺的小臉又疼又難受。秋天的活最多,幫助生產隊拔黃豆棵兒、掰苞米、捆垛玉米秸等,還要打柴準備冬天教室燒爐子取暖用。最痛苦的是剝玉米,就是徒手進行玉米脫粒,剝上一天,嫩弱的小手紅紅的、腫腫的、痛痛的,手指頭都伸不直了。這活兒就是放到今天讓我幹,恐怕這粗糙的老手也難以承受。冬天就是撿糞,送到學校積肥。同學們上學的時候,右肩揹著書包,左臂跨著裝糞的土籃子,成為上學小路上的一道風景。

唯一讓我感到困惑的是我們班的男女同學從來不說話,這恐怕在整個192師的子弟中也是一大怪象,今天同學聊起來都覺得很奇葩,沒有人能說的清楚是什麼原因造成的。那時學校搞 “一幫一、一對紅”,本意是同桌的男女生相互幫助、共同進步。由於“班情”的特殊性,雙方不僅沒有相互幫助,反而處於更加嚴厲的“冷戰”狀態,張嘴就是“戰爭”,動手就是在書桌上劃界和驅趕,讓我們的小學生活留下幾許遺憾。這次同學相見,大家一掃少年時的“傲慢與偏見”,觥籌交錯,盡情開懷,無所戒心;敞開心扉,竊竊私語,毫無顧忌;熱烈擁抱,唱歌跳舞,沒有矜持;勾肩搭背,合影留念,格外親密,好像要把四十多年前的缺憾補償回來;緊跟著一幅幅圖片、一段段影片、一篇篇回憶、一句句感受刷爆了微信群和朋友圈,把見聞、喜悅和收穫分享給更多的同學、好友和親人,可以說是一種沒有血緣、沒有姻緣親情的真摯表達和自然流露。

還像小學時候那樣認真

七

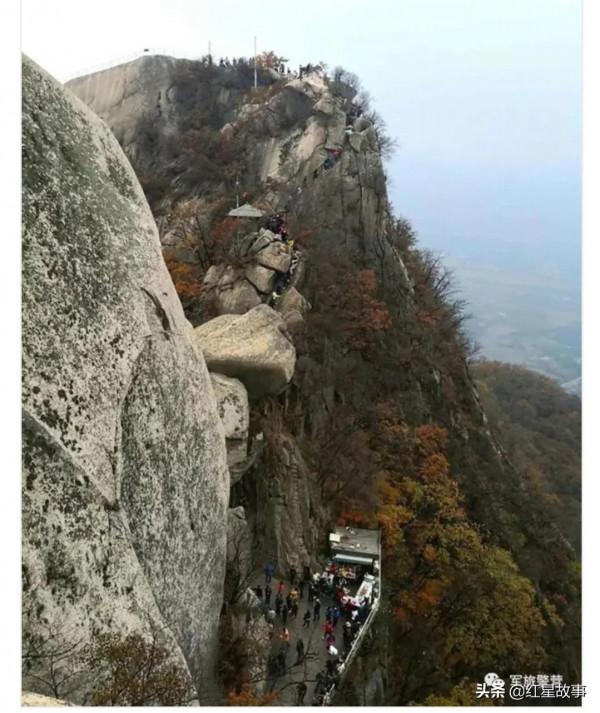

14日,我們爬鳳凰山。鳳凰山,當地人簡稱其為“鳳山”,位於鳳城市東南3公里處,屬長白山餘脈,面積120多平方千米,主峰攢雲峰海拔840米。素以“雄偉險峻,泉洞清幽,花木奇異,四季景秀”著稱,南北朝時期稱“烏骨山”,相傳貞觀年間,唐太宗李世民遊覽此山,有鳳凰飛來拜祖,太宗遂賜名“鳳凰山”。

大梨樹的景色有192師官兵的汗水

在鳳城一中上學的時候來過鳳凰山幾次,但從來沒有登頂過,記憶最深的一次是上鳳凰山拉石頭,還差一點出了個大事故。那時鳳城一中蓋教學樓,蓋樓用的石頭、磚頭、沙子和石子等都下指標分給每個學生搬運到學校。磚頭是到距離鳳城火車一站地的張家堡磚廠去拉;沙子是到二道河大白橋三道灣附近去挖,然後篩好運回學校;

篝火晚會前的合影

石頭是到鳳凰山的採石場運花崗岩石塊。那時許多城裡的孩子家裡有手推車,主要用於買煤、挖黃泥、買秋菜和備冬柴等生活需要,車上鋪著用木板做成的車板,車板長出車子一塊,可以多裝載一些東西,下坡拉車時抬起車把手,讓長出的車板拖到地面產生阻力,可以起到減緩速度和剎車的作用。學生們就是用這種手推車完成學校下達的各項運輸任務。我們部隊孩子的家裡沒有這種手推車,運磚頭的時候,把每天上學用的腳踏車派上用場,一趟拉個十幾塊,一天跑個十幾趟,一身厚厚的塵土都蓋不住衣服後面上的汗漬。那個時候才十四五歲,不知道累、髒、苦和危險,只想快點幹完,趕緊回家幹家務,好有多一點的時間看書。

在鳳城一中門前合影留念

拉石頭不能用腳踏車,鳳凰山陡峭崎嶇,山路坑坑坎坎,腳踏車後座上託一快大石頭,根本沒法騎,推著走都困難。實在沒有辦法,爸爸讓周叔叔開著生產科倒庫用的手扶拖拉機跑了兩趟,幫助我們幾個部隊的孩子解了難。由於周叔叔是個自學的業餘駕駛員,又沒有山路駕駛經驗,拉第一趟的時候,手扶拖拉機後面掛的車廂裝載的石頭超重,下山的時候後重前輕,車廂推著拖拉機走,剎不住車,最後幸運地頂在一塊大山石上才停了下來,雖然機頭外殼受了一點破損,周叔叔的腿也劃了半尺長的皮外傷,所幸沒有出危險,如果一直衝下去,後果不堪設想。後來卸下一些石塊,多跑了兩趟,才安全完成了鳳凰山運石頭的任務。運沙子攏共有三步,先是挖,再是篩,最後是運,一個人難以完成。我們幾個同學組成“互助組”,有篩子的出篩子,有手推車的出車子,我就是出力氣,大家互幫互助完成了任務。

沒有泯滅的童心,擺個“六一”兩字的造型。

鳳城一中蓋教學樓的時候,許多部隊的孩子選擇了轉學,我堅持了下來,雖然勞動苦一點、累一點,也耽誤了學業,但也為我成就吃苦耐勞的品格和堅忍不拔的意志,奠定了最初的基礎。後來在基層連隊當兵,不論執行什麼急難險重的任務,還是完成髒亂苦累的工作,我都挺直了腰桿,沒有趴下,還利用業餘時間堅持讀書、寫作,發表了短篇小說、詩、影視評論等,被部隊提升為幹部,並走上了軍事高等學府的講臺。從這個意義上說,我是幸運的,感謝鳳城一中給予我的饋贈,這筆財富讓我的軍旅生涯和人生之路多有裨益。巧的是黃京利同學的弟弟黃景海,當年西溝的小夥伴,龍山小學的小學弟,上軍校時竟成為我的學生,後來成長為我軍的中高階領導幹部,讓我欣慰和自豪。

龍山小學原址合影

這次聚會組織登鳳凰山,對於我們這些居住在外地的同學來說機會難得。我這個在鳳城生活了近十年的人,離開鳳城後一直揮之不去的憾事就是沒有登頂過鳳凰山。隨著年齡即將步入花甲之年,身體機能和體質也大不如前,登頂鳳凰山的願望愈加迫切和強烈。兩年前領著家人來登過一次山,由於正是“十一”黃金週,山上人滿為患,可以說是舉步維艱,無法正常登山,大半天的時間才爬過“小牛背”,最後只好在將軍峰返回。這次登山前我暗下決心,一定要登頂,絕不能再帶著遺憾離開了。一路上,山勢險峻,

同學們來到當年192師支援建設的大梨樹

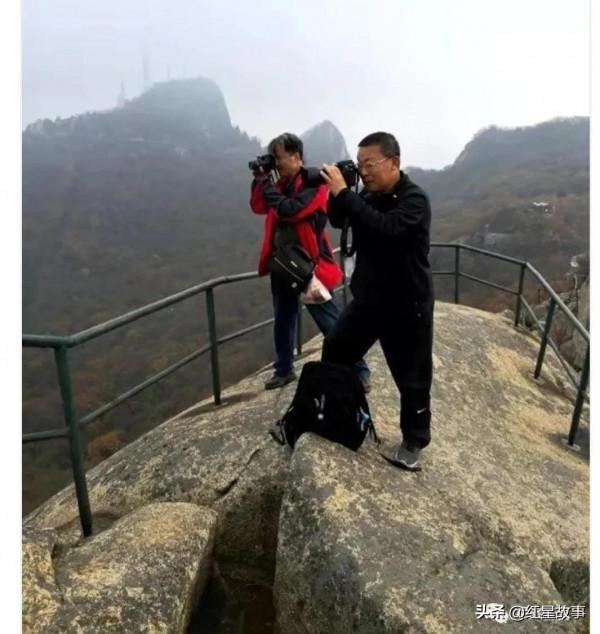

山路陡峭,險象環生,張彥峰同學走在最前面,打著“192師子弟1977屆同學”的紅旗引領大家前行。馬勇同學殿後,確保一個不能少。我雖然恐高仍佯裝無事一般,不斷地鼓動大家,不時地拉女同學一把,還把同學的物品裝入自己揹著的雙肩包,在鼓勵和幫助他人的同時,自己更堅定了信心、增添了力量。終於,同學們克服體能困難,戰勝心理恐懼,成功登上山頂,每個人的臉上掛著勝利的喜悅,寫滿了自豪和驕傲。

站在鳳凰山頂,遠眺蒼茫大地,西溝青山依舊、綠水長流,昨日的軍娃兩鬢爬滿成熟、額頭刻下滄桑,軍營的初心未變,父輩的基因永傳。

我們上學的時候,這個古門被水泥牆堵上變為黑板報的宣傳欄

鳳城一中的古鐘

跟著紅旗前進

還要堅持並努力,前面的路還長、更險!

孫新山(右)腿有不適仍頑強登上山頂。

山上留念更有意義

離開頂峰我們勝利下山了

遠眺西溝