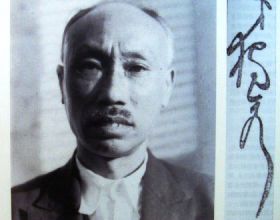

1942年5月13日,病困交加的陳獨秀迎來了老友包惠僧的到訪,這讓他十分喜悅。自從1938年避居在江津,這個距離重慶180裡水路的小縣城後,曾經風頭無兩的陳獨秀早已是門庭冷落。不幸的是,陳獨秀當夜再度發病,醫治無效,進入生命垂危期,於5月27日病逝,終年64歲。

在陳獨秀生命的最後時刻,陪在他身邊的除了第四任妻子潘蘭珍外,還有他的第三個兒子陳松年。陳獨秀的兒子中,比較有影響力的是長子陳喬年和次子陳延年,不幸的是這兩位都犧牲在蔣介石反革命的屠刀之下。

陳松年是陳獨秀的三子,跟延年喬年是一個母親所生,卻沒有像他的兩個哥哥那樣去北京上海讀書,甚至出國留學。當他1910年在老家安慶出生時,陳獨秀已經跟他們的小姨高君曼生活在一起,很少回到老家。陳松年跟母親在老家艱難度日,直到23歲時,他才第一次見到自己的父親。

1932年,擔任“中國共產黨左派反對派”總書記的陳獨秀,被蔣介石以“危害民國罪”逮捕。儘管陳獨秀是“反對派”的總書記,但在蔣介石看來,仍然是“危害民國分子”。在審判席上,被問到“何以要打倒國民政府”時,陳獨秀慷慨陳詞,痛斥蔣介石政府:

用刺刀壓制人民的發言權;人民窮至極點,官僚軍閥卻拼命斂財;全國人民主張抗日,政府則步步退讓。蔣介石所謂的長期抗戰,只是長期抗戰四個字,歸根結底還是不抵抗。

1933年,陳獨秀被判處有期徒刑八年,關押在南京。這年暑假,陳松年帶著安慶蔬菜去探監,在那個擺著兩個大書架的監獄中,兩位本該是最親近的男人終於見面了。一切都是那樣的陌生,對視一陣後,陳松年潸然淚下。長到這麼大第一次見到自己的父親,不免悲喜交集,落淚似乎更說明陳松年是一個重感情的人。

然而,陳獨秀對子女的教育方式嚴格到近乎殘酷,延年喬年兄弟倆小小年紀便要自謀生路,賣苦力賺取留學學費。兄弟倆在這種磨礪下,最終也都成為鋼鐵漢子,慷慨赴義,堪稱英烈兄弟。對於陳松年,儘管此前從未見面,陳獨秀自己還落入獄中,也還是沒有改變他的一貫態度。

看到落淚的陳松年,陳獨秀當即很是不高興,瞪著雙眼呵斥兒子:“沒出息,流什麼淚!”陳獨秀當時兩眼發光的表情,讓陳松年大為震驚,以致終生難忘。陳松年晚年接受採訪時,還能清楚地說起當時的情景。

陳獨秀或許不會想到,這個第一次見面就被他訓斥的兒子,日後會在他最艱難的時刻,一直陪伴在自己身邊。但他對待兒子的態度就是這樣,並不是不愛自己的兒子,只是愛的方式與常人迥異。當陳延年、陳喬年先後犧牲後,高君曼在家設靈位,為他們“剪紙招魂”,陳獨秀還在笑她迂腐。然而當西安事變的訊息傳到南京監獄時,陳獨秀卻老淚縱橫,斟酒灑地,祭祀兩個壯烈犧牲的兒子。

陳松年不像兩個哥哥那樣強硬,他不會去反抗這個好不容易才見到的父親,對陳獨秀是又敬又畏。自從1933年暑假探監後,他年年暑假都會去監獄探望父親,儘管從那兒還是得不到任何溫暖的言語,但這份親情對於陳松年來說,彌足珍貴。

陳松年3歲那年,祖父去世靈柩還未發喪,袁世凱便派人到家裡搜捕陳獨秀,並揚言要斬草除根。陳獨秀根本沒有在家,來人除了將陳家洗劫一空外,還要將陳獨秀的兒子抓走。陳延年跟陳喬年得到訊息後翻牆逃走,陳松年太小,也跟著兩個哥哥翻牆,一下子就跌落下來,掉在鄰居家的澡盆子裡。幸虧鄰居急中生智,將他當做自己的兒子,順勢給他洗澡,陳松年才逃過一劫。

陳松年17歲那年,大哥陳延年在上海被捕犧牲,祖母和母親聽到噩耗後哭暈過去。陳松年跟姐姐玉瑩到上海處理哥哥的後事,國民黨當局卻不讓他們收屍,甚至看都不讓他們看一眼。姐弟倆在哥哥就義的地方燒了點紙,點了一炷香,痛哭一場。

第二年,二哥陳喬年又在上海被害,母親連失兩子受不住打擊,一病不起。又是松年跟姐姐到上海處理後事,國民黨政府還是不讓收屍,卻同意他們看一眼。當他們看到陳喬年犧牲的慘狀,姐姐陳玉瑩受到嚴重刺激,精神失常,一病不起。不久後,母親跟姐姐都相繼離世。

短短几年間,陳松年失去四位至親,而他還只是個不滿20歲的青年。在這樣的情況下,父親陳獨秀成為了這個年輕人唯一的慰藉,而對陳獨秀來說,在這個時候出現在自己面前的兒子,又何嘗不是一種慰藉呢?

1937年“七七事變”後,經胡適和天津南開大學校長張伯苓保釋,陳獨秀得以出獄。董必武曾奉中央之命前去看望陳獨秀一次,兩人談了很長時間,董老勸他寫一個書面檢討,回黨工作。陳獨秀回覆說,回黨工作固我所願,惟書面檢討,礙難遵命。

不久後,陳獨秀離開南京,在武昌雙柏巷租了三間平房暫居。此時,日本人已經入侵到陳獨秀的老家安慶,陳松年曾試圖將家中財產藏到鄉下,但最終還是被洗劫一空。隨後,陳松年帶著帶著妻子、1歲大的女兒以及祖母謝氏到武漢找陳獨秀,實現一家團聚。

聽說兒子要來,陳獨秀感到十分高興。當時戰場局勢變化很快,陳獨秀已經計劃好離開武漢去重慶。他一面為兒子的到來而高興,一面又擔心自己這個看上去有些木訥的兒子,能否帶著一家人平安到達四川大後方。為此,陳獨秀在漢口動身前,給陳松年寫了一封信:

松年:

祖母及汝等動身後,曾託李俠公先生以航空信請求史嶽門君,派人於大和抵埠時照料,並代購赴重慶船票,不知此信到達否?不論此信是否達到,你務必到史君去一趟,留下你們的住址,以便我到宜昌時尋找。

我或能於明後日乘(武漢)行營開重慶的差船,在宜昌換船時,我必登岸尋你們。你們有船便行,千萬不必在宜昌等我,倘一時買不到船票,我到宜昌時,或隨原船同行,或另覓他船同行,都好辦。倘收到此信時有船可行,可將我附來寄潘贊化先生的信原封由航空信寄去(信中空處填某公司船名,至要!)以便到重慶時有人照料好些,到重慶登岸到客寓,你們都必須坐轎,萬萬不可省此小費!

……

從這封信中,我們看到的陳獨秀似乎有些陌生,看過《覺醒年代》的都知道,陳獨秀在兒子面前從來都是極為嚴苛。陳延年跟陳喬年在上海,白天做苦力打工,晚上在《新青年》發行廳地板上睡覺。繼母高君曼想讓他們到家中食宿,都遭到陳獨秀堅決反對。

可是在這封給陳松年的信中,陳獨秀對兒子的殷殷關切之情溢於言表,甚至對當時已經28歲的陳松年,像是一個普通父親對剛入社會的兒子一樣,想要儘自己所能,對每一個環節走做好詳細的安排。信中不斷重複的“千萬”、“必須”、“萬萬”、“至要”,不僅多處使用驚歎號,還再三綴以著重號,在如今看來,甚至有些嘮叨了。而這在陳獨秀的通訊中,也是絕無僅有的。

陳獨秀為兒子一行人的行程做了一系列的安排,寫快信託在宜昌的友人代為照料,並幫忙購買到重慶的船票。讓兒子一定到宜昌後一定要留下住址,以便他抵達宜昌時可以找得到。此外,陳獨秀還一再對陳松年說,千萬不能在宜昌等他,一旦有船就先走,且在重慶安排好了能妥為照料的友人。這樣的安排,實在是太周到了。

幾經輾轉,一家人在重慶得以團聚,但貧病交加的陳獨秀受不了重慶的繁華熱鬧,受好友鄧仲純之邀到小小的江津縣城。當陳獨秀到了江津後,不料卻遭到鄧仲純的妻子閉門謝客,偏偏鄧仲純是個妻管嚴。可憐陳獨秀一個大名士,以往所到之處都是爭相設宴招待,卻落得無處容身。

在客棧住了數日後,陳獨秀才尋得一處安身之所,安定後即刻給尚在重慶的陳松年又寫了一封信:

松年:

三日抵此,不但用具全無,屋也沒有了,方太太到渝,諒已告訴了你們,倘非攜帶多件行李,次日即再回重慶矣。倘非孝遠先生招待(仲純之妻簡直閉門謝客),即有行李之累,亦不得不回重慶也。幸房東見我進退兩難,前日始挪出樓房一間,聊以安身,總比住小客棧好些,出門之難如此,幸祖母未同來也。

……

在這封信裡,陳獨秀毫無顧忌地訴說自己的困境與難堪,這簡直跟那個一身傲氣的陳獨秀有著天壤之別了。此前多次入獄,他都昂首挺胸,從不服軟。面對蔣介石集團的審判,依然當庭歷數蔣介石政權三大罪狀。甚至當他到重慶時,蔣介石還曾派要人找他擔任國民政府官員,已經窮困潦倒的陳獨秀大罵蔣介石:“殺了我兩個兒子,我和他不共戴天!”

然而,就是這樣一個剛毅無比的陳獨秀,面對兒子陳松年,卻主動將自己最脆弱的一面呈現出來。當年被袁世凱通緝,倉皇逃到日本的陳獨秀,仍然堅信自己有朝一日能改變中國現狀。此時,卻在兒子面前無奈承認,出門之難如此。

即便不是剛毅如陳獨秀,在父道尊嚴的中國傳統中,又有幾個父親,在遇到如此不堪的窘狀時,不是儘可能地隱藏遮掩,哪裡會肯在自己兒子面前如此“丟臉”?但陳獨秀就是這樣做了,他在信中講自己的遭遇娓娓道來,似乎毫無芥蒂。

不久後,陳松年帶著家人也到了江津,在一所中學教書,與陳獨秀隔江而居,時常帶著妻兒去見父親。讓陳獨秀在埋頭著書中,享受到難得的天倫之樂。而此時包括陳獨秀在內,一家人的生活,也全靠陳松年夫婦教書的微薄薪資維持。

在大家看來,陳獨秀一生少“兒女情長”,但此時的陳獨秀,或許是人到晚年害怕寂寞,或許在幾經起伏後,認識到親情的可貴。他非常喜歡和兒子、兒媳及孫子們在一起說說笑笑。正是陳松年一家的到來,給父親陳獨秀平添了不少的歡樂。陳松年是一個孝子,他既孝敬父親,也很尊重後母潘蘭珍。他直呼跟自己歲數相仿的潘蘭珍為母親,也叫到子女尊重潘蘭珍,平時都親熱地叫她二奶奶。

陳獨秀去世後,陳松年將他安葬在江津縣大西門外鼎山。1947年,陳松年遵照父親遺囑,將陳獨秀的棺木從江津遷回故鄉安徽安慶,安葬在北郊十里鄉林業村,與原配妻子合葬一處。在搬運父靈柩時,松年怕國民黨見到“陳獨秀”三字後搗亂,就在父親棺木上寫上了父親科舉時使用的名字“陳乾生”。戰亂年代,陳松年沒有為父親修墓,通往墳地的,也只是一條狹窄的泥路。

回到老家後,陳松年沒有了教書的工作,生活極為艱難。建國後,因為父親陳獨秀複雜的身份和各種複雜因素,陳松年一家人的生活仍然沒有改善。但即便家境再困難,陳松年夫婦都竭力供兒女們上大學,以保住陳家書香門第的家風。在那些年,陳松年當過會計,教過書,最後到一家磚窯廠當工人、技師,妻子竇衍光也曾到窯廠抬土、修鐵路、糊火柴盒。

1953年2月,毛澤東主席南巡途中在安慶短暫停留,在“長江艦”上找來安慶地委書記傅大章、市委書記趙瑾山談話,專門問到陳獨秀老家的情況。在傅大章的彙報中,毛主席瞭解到,陳松年在窯廠工作,為了維持一家人的生活,賣掉了陳獨秀在北京的一座房子。而這座房子,就是陳獨秀當年在北京的故居,也是《新青年》的編輯部。

毛主席當下批評了傅大章等人,向他們講述陳獨秀的歷史貢獻,而且他的兩個兒子陳延年、陳喬年都是英勇犧牲的革命烈士。“我看對於陳獨秀這個家庭,自然也應該以烈士的標準來對待。”毛主席說完後特別強調了一句,同時指示安慶市的領導,對於陳松年一家應該予以特別照顧。

按照毛主席的指示,從此之後,安慶市委每月都給陳松年補助30塊生活費,而此時在安慶窯廠打工的陳松年根本不會想到,毛主席還掛念著自己的生活情況。後來,晚年的陳松年對周圍的人經常說:“當時的我真心感謝毛主席,並不僅僅是因為錢的緣故,更是因為毛主席給了自己和全家人應有的地位。到了後來,我從來沒有受到過什麼不公正待遇,也多虧這30塊錢,我家裡的4個孩子有3個上了大學,這筆錢幫我解決了很大的困難。”

跟父親和兩個哥哥相比,陳松年只是一個普通人,但他也成為了那一段歷史的傳承者。他親手料理了父兄的後事,將陳家後人培養成人,在各行各業過著安穩的生活。陳喬年在生前曾說過,讓子孫後代享受前人披荊斬棘的幸福吧!如今,陳家後人以及我們所有的人民大眾,不正是在享受著這樣的幸福麼?