津門極望氣濛濛,泛地浮天海勢東。九河下梢的天津衛自古就是重要的港口和交通要地,來來往往千年間,孕育了獨特的天津文化。

而在眾多優秀的文化寶藏中,相聲文化更是其中的明星。無論是天津獨特的口音,還是商業繁茂的環境,都為相聲的生根發芽提供了肥沃的土壤。

在這片相聲的沃土之上,生長得最茂盛璀璨的,又當屬相聲泰斗馬三立。

就像如今在海河邊的馬三立雕像一樣,他已經不僅僅代表著個人的相聲成就,從某種意義上,他已經成了天津特有的文化符號。

但任何一座泰山北斗,都不是幾年的沙粒堆砌就能形成的。

馬三立的背後是幾十年如一日的勤奮,更有不為人知的辛酸。

用他孩子馬志明的話說,老爺子是特殊材料做成的。後半生有多麼輝煌燦爛,前半生就有多麼的艱難困苦。

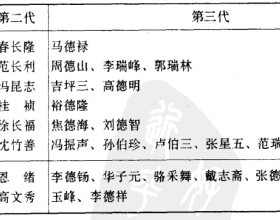

馬三立是“相聲八德”之一馬德祿的孩子,在相聲世家的薰陶下,語言的創造力和想象力早早就刻在了他的基因之中。

在馬德祿幾個孩子中,他更是練功最刻苦的一個。

晨雞起曉,院子裡就有馬三立練貫口、開嗓門的身影;正午當頭,他便在屋中背臺本、長知識。

十幾年的勤學苦練,練就了一身本領。但那時終究是舊社會,藝人的地位僅僅是“戲子”,而相聲更是“不入流”的街頭茶館表演。

縱使有“相聲八德”之名,馬德祿的家庭依然是入不敷出。

十幾歲,馬三立就從中學輟學,被迫走上了從藝的道路。

早早離開校園,沒有繼續學習知識文化,這也成了馬先生一生的心結。

以至於直到晚年,他都將自己上學時的書籍儲存得非常完整。

在新中國成立前的華夏大地,還是長年累月的戰火洗禮。老百姓別說花錢聽相聲,就連解決基本的溫飽都成問題。

為了補貼家中生活,馬三立在街頭開始了“撂地”賣藝。

十幾歲的孩子站在北京車水馬龍的街頭,只能默默哀嘆自己的命運不幸。

想在魚龍混雜的市井街頭吸引觀眾,必須得有過硬的語言本領,更得懂得如何把握受眾的心理。

馬派相聲向來擅長“文哏”,利用巧妙的語言包袱講明白故事脈絡。如果在劇場舞臺之上,文而不溫、含蓄豐富的“文哏”段子,能讓觀眾捧腹大笑又回味無窮。

可在嘈雜的街頭,這樣的表演風格就很難的用武之地。初入相聲行業的馬三立,一樣難以適應複雜的演藝環境,一度也心灰意冷。

但在哥哥馬桂元最嚴厲的打罵教育下,還是硬著頭皮堅持了下來,也逐漸摸清了觀眾的心理狀態。

從用詞到語調,從音量到包袱,在最困難的表演環境裡,馬三立的獨特表演風格也漸漸樹立了起來。

“無派不宗馬”,與其說是對馬派相聲的讚譽,倒不如說是對馬三立老先生的最高評價。

而這種藝術風格背後,是對人性的揣摩和觀察,是生活艱難歷練後的總結和沉澱。

如果僅僅是街頭“賣藝”,那也只不過是當時相聲藝人的生存常態。對於馬三立來說,真正苦難的日子才剛剛開始。

1933年,剛剛成家不久的馬三立就經歷了人生的巨大變故。此前作為自己相聲領路人的哥哥,沾染上了鴉片。隨後,父親又撒手人寰。原本和諧的家庭,一下就走到了四分五裂的境地。

剛剛20歲出頭的馬三立,不得不承擔起家庭的重擔。除了照顧自己妻兒的生活,還有接濟哥哥和他的子女。

僅僅依靠在北京街頭演出的收入,已經遠遠不夠維持生計。不得已,馬三立選擇了四處遊藝討生活。

從最開始鄰近的縣城,再到天津、滄州、濟南等地,整整11年的時間,馬三立就像是被風吹起來的樹葉,落到哪裡就在哪裡演出。

所有的收入一到手中,他就立刻寄回家裡。

在外漂泊的苦楚,不是言語可以道出的。

被官兵隨意打罵出氣、被戲院老闆拖欠工錢、被地痞流氓敲詐勒索,這些都成了馬三立流浪的家常便飯。

最困苦之際,自己餓到偷一塊烤餅,窮到靠路邊撿錢湊回家的車票。

外人只知“馬派相聲”雅俗共賞,卻不知這是歷經世間百態,品遍苦辣酸甜的愁苦滋味。

在一次次風餐露宿、顛沛流離的演出後,馬三立終於在天津和北京留下了不錯的觀眾基礎。

很快,受到天津一個劇團的邀請,成為了駐場的演員。

有句話叫“天將降大任於是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,曾益其所不能”。

生活沒有就這樣放過馬三立,剛加入劇團沒多久,他就被另一個劇團強行挖走,並且雪藏起來。

之後五年的時間,就這樣被白白浪費,沒有演出,收入也隨之銳減。

除夕之夜看著外面的燈火,再看看自己家中已經變賣無幾的殘破景象,馬三立除了流淚,再也說不出來一句話。

終於抗日戰爭勝利,這個漢奸經營的劇團也隨之解散,馬三立重新回到了喜愛的舞臺。

他登上了相聲迷最愛的天津大觀園劇場,在這裡自己十幾年的漂泊積累,藝術才華得到了肆意發揮。

一時間,馬三立的名號也徹底在北京和天津兩地打響。只要是馬三立出演的日子,整個劇場都座無虛席。

在馬三立獨特的嗓音下,一個個包袱環環相扣,臺下觀眾更是笑的前仰後合。每當馬三立看到這樣的景象,都發自內心的充滿了成就感。

次年,他應邀參加了有聲電臺的邀約,在廣播上演出自己的相聲內容。

很快,馬派相聲傳遍了整個華夏大地。

歷經千帆,馬三立終於可以改變自己家庭的窘迫。

更讓他欣慰的是,他不再是“下九流”中的“下九流”,而是新時代的文藝工作者。

之後十年裡,他全心全意投入了相聲的傳承和創新之上,無數經典作品誕生了出來。

自己也從街頭藝人成為了天津市曲藝團副團長,不僅有了穩定的收入,更能抬起頭做人。

但老天爺偏偏喜歡和人開玩笑,馬三立逗笑了無數觀眾,可生活卻很難讓他歡樂。

1958年,國內的局勢發生了變化,大批文藝工作者被定位“右派”。

當時,他們單位被下達了11個指標,平日擅長人際的演員一時間都躲了起來。

而向來不善於鑽營的馬三立,就成了大家“湊數”的人選。頂著“右派”的帽子,四十多歲的馬三立就被迫結束了相聲創作,開始下放勞動。

自幼窮困潦倒的生活,早就鍛鍊了他吃苦的精神和能力。比起生活的困窘,更讓他痛苦的是每天被拉去接受無端的指責。

19年的時間,馬三立只有寥寥無幾的機會能參加相聲演出,其餘時間都消磨在了豬圈、牛棚。

原本正值精力旺盛的壯年,又經歷了世間的眾多坎坷,此時正是創作經典作品的大好時間。但馬三立卻只能屈居在鄉村的一屋一院之內,默默做著農活。

可相聲早已經不只是馬三立的謀生手段,更是他熱愛的畢生事業。

即便在條件艱苦的鄉下,他依然堅持每天練功,從來沒有放棄過對舞臺的追求。

1961年,第一次平反的浪潮在天津展開,馬三立也第一次順利摘掉了“右派”的帽子。

有機會回到舞臺的馬三立,很快得到了天樂曲藝廳的認可,重新站在了觀眾面前。

他還是曾經標誌性的作揖致禮,還是從前獨特的嗓音條件,還是一樣的充滿幽默。臺下的觀眾又一次在他的表演中,找到了歡樂的源泉。

看著觀眾捧腹大笑的神態,聽著經久不息的掌聲,馬三立在臺上忍不住的流下了激動的淚水。

雖然脫掉了帽子,但馬三立依然接受著不公平的待遇。

在劇團裡,自己被安排了最多的演出,卻拿最少的報酬。除此之外,自己的人身自由也處處受到限制。但馬三立對此都默默接受,一笑置之。

比起其他的名利,此刻的馬三立更享受和觀眾互動的難得時光。

這樣的日子,直到1977年才徹底結束。

或許是生活磨平了他的稜角,或許是時間雕刻了的他的心智。馬三立在別人忙於升遷、忙於鬥爭的時間裡,從來不參與任何的紛爭。

本就在生活中沉默寡言的馬三立,經歷了種種起落後,更加註意自己的言行舉止。

任何人有矛盾,馬三立都選擇置身事外,“不知道”成了馬三立的口頭禪。

用他自己晚年的話說“二十年來,我從不主動與人說話,也從不主動和人握手”。

重新復出的馬三立,迎來了事業的又一次高峰。

在舞臺上,他總是身穿一身中山裝,梳著一絲不苟的髮型,帶著眼鏡,笑容可掬。

此時,他的藝術表演已經到了後人難以逾越的高度。一板一眼都是幾十年舞臺經驗的打磨,一字一句都是閱盡人間百態的體現。

原本可以靠著觀眾的追捧,去各個國家、地方演出撈金,但馬三立卻選擇了守住自己的一片天地。

每年的兒童節,馬三立都會去三所學校演出講故事。經常在各個養老院參加慰問演出,公益事業成了馬先生最大的追求。

“我不是大師,不是藝術家,我只是個普普通通的老藝人,是個熱愛相聲、喜歡鑽研相聲的老藝人”。這是馬三立接受採訪時,說得最多的一句話。

經歷過被人貶低為下九流的日子,也經歷過被親朋好友疏遠的生活。馬三立知道“相聲泰斗”只是身後之名,從藝之路要熬過怎樣痛苦的歷程,嚥下怎樣難言的辛酸苦楚。

冬練三九、夏練三伏,用這句形容習武之人的話來形容相聲演員,並不為過。

除了要有練習傳統相聲技巧,也要有文化底蘊,更重要的是必須要“老天爺賞飯”。

單靠熱愛,根本不可能在這個行業有所建樹,甚至謀生都是極其困難的事情。

所以,馬三立一直都嚴厲拒絕自己的孩子從事相聲行業。

他希望自己苦一輩子,能讓孩子們走輕鬆點的道路。

馬三立家中一共8個子女,三子五女在父親的薰陶下也有從藝的想法。

在自己三女兒小的時候,就對戲法非常感興趣。

有一段時間,三女兒常常痴迷於戲法的變化,在家中練習各種簡單的戲法技巧,甚至痴迷到不願意上學。

為了讓孩子認清自己的定位,馬三立特地也準備了一個“戲法”讓三女兒來參與。

他準備了菸捲、帽子、菸灰缸、鋼筆幾樣物品,讓三女兒隨便指一個,無論哪個門外的母親都能猜到。

半信半疑的三女兒先指了菸捲,馬三立說“來吧”。進屋後,母親果然指到了菸捲。

之後又指到了帽子,馬三立說“瞧瞧吧”,母親又一次猜到了女兒指的東西。

三女兒頓時覺得非常神奇,幾次追問之下,馬三立說出了真相。

每一樣物品都對應了一個暗號,所以無論哪個都能被猜對。

“從藝之後,任何一項功夫都要長年累月的訓練和積累。戲法沒有什麼神奇,但你要吃的了摔打受傷的苦。而且,藝術的行當要看天賦,你連這樣的戲法都想不明白,以後怎麼能做好呢?”

原本對想要放棄學業的三女兒,也打消了自己的念頭,乖乖回到了學校之中。

除了三女兒之外,自己的大兒子馬志明和三兒子馬志良也希望像父親一樣進入相聲的行當。

但馬三立知道,相聲這碗飯要有老天爺眷顧,也要有能耐端得住。

大兒子馬志明自小看到過自己的眾多遭遇,也知道這個行業的辛酸困苦。既然他執意要學,又有不錯的天賦,就不再阻攔。

但小兒子馬志良天生缺少這方面的天賦,直接和孩子說“你臉上沒買賣,說相聲是糟蹋馬家的名聲,更對不起相聲藝術”。

良藥苦口利於病,忠言逆耳利於行。馬志良知道父親的良苦用心,也早早放棄了這條道路。

馬三立先生去世之後,“馬派相聲”的傳人就只有長子馬志明。在論資排輩的相聲屆裡,更是有“少馬爺”之稱。

而馬志明也沒有辜負父親的一片厚望,憑藉著自己的本事,繼承中又創新的演繹了諸如《糾紛》《地理圖》《黃袍加身》等等經典作品。

其他的幾個子女,雖然沒有走到相聲的道路上來,但也憑藉自己的個人努力過著普通人的生活。

馬三立老先生一生艱難困苦,生活最精彩的部分已經是白髮之年。但他依然堅持著原則,從沒有利用自己的名望給兒女庇佑和方便。

如今的天津不再有魚龍混雜的亂象,相聲也不再是上不了檯面的“賣藝”。

在海河邊上,老先生的雕像是天津人投票最高票數的象徵,更成了天津最經典的文化符號。

2003年,馬三立老先生身體每況愈下,在醫院中收到了無數慰問的鮮花。

面對眾多訪客,老先生讓小兒子在門口貼一個告示。本以為會是“請勿打擾”,可老先生卻說“本室代賣鮮花”。

即便是生命垂危之際,馬三立還是一樣的幽默,依然在努力的“逗你玩”。

歷經時間洗禮,也會有無數人記得這樣的場景:在舞臺上精神矍鑠的儒雅老者,用獨特的嗓音講著“逗你玩”的笑話,而臺下觀眾早已笑的前仰後合。