說說日本人,是挺有意思的。

“小日本兒”,大家都這麼叫,也不知道是從啥時候開始的。

日本人的確個子小,感覺日本男人有點像江南地區的男子,秀氣,但只是看起來有點兒小男人,實則日本男人都是很“野”的。我這裡一個“野”字,不是指野蠻,粗野。而是日本男人特有的那種氣質,一種民族性格的外在表現,主要在眼神。日本人的外貌是跟東亞地區其他國家的黃種人沒有多大差別的,但是你一眼就能認出來,他是個日本人。沒有人會把前日本首相小泉錯認為中國人或者韓國人,因為小泉身上那種“野性”氣質是他們民族特有的,是其他民族表現不出來的。

日本男人雖小,卻著實可怕。

筆者曾於09年大四時候,在大雁塔工作過一段時間。攝影 任俠生

日本女人也是小的,小巧玲瓏,溫婉可人。如郁達夫在《雪夜》中所描述的那樣:日本的女子,一例的是柔和可愛的,她們所受的,自開國到如今,都是順從男人的教育。據說現在的日本女人,在家中仍是相夫教子,賢妻良母的角色。

不僅如此,日本女子像櫻花般,熱切又爛漫,溫順而典雅。文化怪傑,一代遺老辜鴻銘認為,日本女子的這種種氣質,實為漢唐風韻的遺留,中國女子則因了理學的束縛,日益拘謹和小氣起來,終於完全失了漢唐女子的風韻氣質。他還娶日本女子吉田貞為小妾。同樣,大名鼎鼎的遺老康有為也娶了日本少女市岡鶴子為第四妾,可謂豔福不淺。甚至在康68歲高齡時,鶴子為其生下一子,因此有人懷疑此子並非康有為骨血,乃至鶴子欲以死表清白。日本女子的溫婉,隱忍,竟也是可以如此貞烈。

近代中國,因了許許多多的學生留學日本的緣故,留下了太多關於中國文化名人與日本女子的愛情佳話。除上述兩位,尚有周作人周建人兄弟,娶日本女子信子、芳子姐妹為妻,兄弟又為連襟;郭沫若娶郭安娜(佐藤氏,隨郭姓);蔣百里娶左梅(亦佐藤氏)等等。

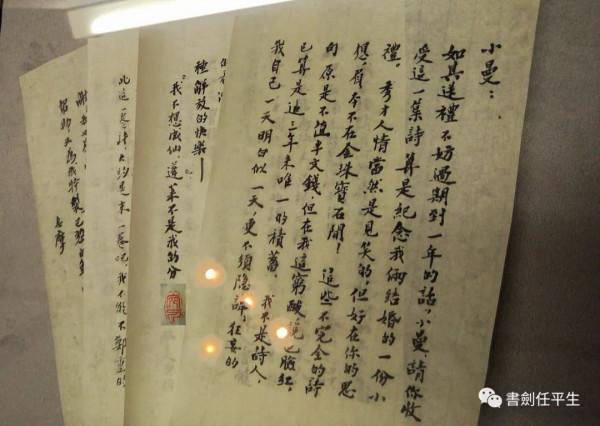

最是那一低頭的溫柔,恰一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞······徐志摩這首纏綿悱惻的小詩,分明寫給心愛之人,是哪一個日本女子?看到周小川的《品中國文人·魯迅》篇中說,先生那首著名的“靈臺無計逃神矢”,繫留學日本期間寫給一個相戀的日本姑娘的,該是確切的吧!

日本女子身上那種美,那種柔,那種貞,不僅僅是儒家文化圈裡的男子們所追求的,或許對於全世界的男人來說,都有心娶一個日本女子為妻吧?要不怎麼會有這樣一個笑話呢:何為天堂?天堂就是拿美國的薪水,娶日本的妻,住英國的房,吃中國的菜,再有一個法國的情人。若如此,人人都該向往天堂了。

我是一個比較強烈的民族主義者,因此提起小日本,不破口大罵的時候真是少。但如今,我不再那麼偏激了,這並不是說我像上帝一樣,寬宥了人類一切的罪惡。而是,我知道老百姓的好惡,是與政治無關的,二戰時期,日本國民實在也是受傷害的,這其中就有太多太多的日本女子。

不管是好是壞,日本與中國的聯絡和交往自秦漢至隋唐,再到明清近現代,是從來都不曾完全斷絕過的。而今,日本人是來中國旅遊的最大人群之一。

前幾日,在大雁塔上班,一群嘁嘁喳喳的姑娘來到了塔上,衣著言語,便知從日本來,何所為而來,我不得而知。

在大雁塔上班的時候,唯一的便利就是去鐘鼓樓,城牆,兵馬俑等文保部門,可以拿著介紹信去參觀學習。

她們上得塔座,便一陣驚呼著撲向了南塔門右側嵌著的《大唐三藏聖教之序》石碑,碑文是唐代著名書法家褚遂良的書法珍品。我知道日本人也懂書法,卻不知這群小女子能懂個啥,竟至如此。後來這群姑娘登塔下來,竟在塔座上鋪起了報紙,最後每個人都從包裡取出了毛筆紙墨,臨起帖來,人手一張,我看了,正是《聖教序》。

聖教序碑有兩通《大唐三藏聖教之序》和《大唐三藏聖教序記》,皆褚遂良書丹,分立在塔南門兩側。攝影 任俠生

看他們跽坐,儼然漢風,一絲不苟地運起了大筆,碗口大的楷體,這些瘦小的女子寫起來竟也結構嚴謹,頗具功力。只是看她們的運筆方法覺得有些怪怪的,與我們不一樣,她們一筆一劃的書寫都有點草書的意味,究竟是日語的書寫筆法。但日本人對書法如此敬仰與熱愛,我也是樂見,且頗感自豪的。

她們每人寫了一張,更意想不到的是落款畢,她們又都拿出了一枚篆章蓋上。我看到有一人是秋野芳子,還有一人是佐藤香信子。

本也舞過幾天墨,看到她們寫,我就有些手癢癢,話又說不通,我就比劃著問她們要了一張宣紙,然後接過一個瘦小女孩手中的毛筆,很難受地伏地,運筆。又一個胖乎乎的女孩趕緊給我重新拿來一個盛滿墨汁的墨盒。懸腕,再加上這麼多美女圍觀,手有點抖,我甩了甩手,凝神,提氣,揮筆寫下了聖教序碑額上的幾個隸體大字:大唐三藏。本是戲墨,就接著在下邊的空白處寫了幾句陸游的《釵頭鳳》:紅酥手,黃藤酒,滿城春色宮牆柳。平時是常寫蠅頭小楷的,這麼大個筆,寫起來就不自在了,感覺寫得太差,而她們的驚呼和一陣掌聲就更讓我不好意思了,放下筆,給人家點頭說了聲謝謝。誰想那幾個小女孩竟然跑過來要跟我合影,還拿著我那幅爛字,橫在前邊,被她們幾個簇擁著,我不知道我的臉該有多紅。

合影畢,我才知道剛過來的那個大鬍子高個兒是導遊,透過導遊,那個借給我筆的瘦小女孩向我討要了我寫的那幾個字,而那個臉蛋圓圓的胖乎乎的女孩拿來了她剛寫的那幅字,讓我點評。說實話,這麼大的楷體,她的確寫得比我好。我看著她的字,點頭說很不錯,挺好。導遊翻譯給她,她竟像個受到表揚的小女孩兒,很高興地收起了自己的字,一笑,臉蛋兒更圓了。

最後,看她們每人用毛筆在一張宣紙上籤下自己的名字,各有意趣。原來她們是日本明成學院書道班的學生。臨走,她們都向我鞠躬道謝,又弄得我一番不知所措。

日本人的謙遜,和向人學習的精神,的確令我敬佩,也是值得我等學習的。

還記得一次比較有意思的是,塔上五層賣拓片的地方,一個小個子日本人站在那裡對著那個佛的足印看啊看,看了好久,終於有些怯怯地指著其中一幅問了句:How much?我用英語給他說了價錢,他點點頭沒吭聲,走了。我有些納悶,他怎麼突然冒出一句生硬的英語來呢?也許是怕人罵小日本兒吧?

又昨日看到一則新聞,說在上海國際機場,一對日本夫婦在飛機上開打,鬧得警察出動,航班延誤。真真是不可思議!日本女子,不該是這樣的吧?

也許是時代變遷,日本女子也開始了走出小家,不再溫婉,不再柔順,不再爛漫,不再貞烈。

若如此,那漢唐遺風,還到哪兒去尋呢?

己丑年四月十一日於雁塔六層