從1995年離開青藏高原,作家楊志軍定居青島已有26個年頭了。

藏區那些刻在骨頭深處的記憶,時常讓楊志軍淚流滿面。稀薄的空氣和刺骨的風,總會觸動他內心裡最柔軟的地方。

2008年,楊志軍憑藉小說《藏獒》三部曲獲得了160萬元人民幣的版稅收入,榮登“2008年中國作家富豪榜”第19位。

每年回到牧區探親,看到一輛輛的卡車滿載著藏獒由西向東遠去,楊志軍總是很難過,甚至憤怒。“從2005年創作《藏獒》到今天,我總是因此事而懺悔。”

短短20年間,藏獒的價格一度炒到上千萬,到現在被狗肉販子以幾百塊的成本送去餐桌,曾經風光無限的“東方神犬”,光芒不在,留下一地狗毛。

誰也不會想到,藏獒的泡沫破滅,從一個狗血的財富故事,發展到今天成為一個自然生態中的“事故”。

一條藏獒換北京二環一套房

關於藏獒身價被炒高的源頭,坊間說法不一。有人說最初是美國探險隊員從喜馬拉雅山麓將一條藏獒帶回美國,被經濟復甦的富人炒了起來;有人說是電視劇《婉君》中的臺灣演員張佩華以一百多萬臺幣從美國將一條藏獒帶回臺灣引發震動;也有人說是前田徑教練員馬俊仁抓住商機將藏獒炒作成為了“東方神犬”並從中獲利……

天價藏獒的新聞曾經比比皆是,在西安,30輛賓士車列隊迎接藏獒落地;在武漢,人們為藏獒舉行“選妃大賽”,奪冠的母獒才能擁有配種資格;在青島,一條藏獒開價3000萬人民幣;在北京,一條藏獒換了二環內的一套房子……在全國各地,各種藏獒展、藏獒文化交流活動層出不窮。

早年間,狗販子如果問牧民:“你家的獒賣不賣?”牧民會反問:“你家的孩子賣不賣?”

藏獒市場最火熱的時候,甚至有牧民賣掉自家牛羊專心養殖藏獒,就為了能賣上一個好價錢。

楊志軍的《藏獒》更是讓藏獒熱有了強有力的背書和理論依據,逐漸形成了藏獒是一種文化的說法。直至今日仍有不少人認為,藏獒的身價,是被楊志軍抬高的。

《藏獒》

從小說出版問世開始,楊志軍就不斷接到來自全國各地的藏獒商人的邀請,有邀請他代言自己的狗廠的,有邀請他參加文化座談會的,有邀請他參加藏獒展的,無一例外都被楊志軍拒絕了。

“我是一個青藏高原的孩子,我不可能利用藏獒謀利。看過我的小說的人都知道,我寫藏獒,其實是在寫青藏高原的人,寫藏獒的精神,是在喚醒人們的內心。我從未想過一部文學作品能改變藏獒的命運,況且還是悲劇。”

但事實上,在藏獒最熱的那些年,楊志軍的小說影響力之大,確實是他本人無法想象的。

“當我發現這個事情走向了一個歪路的時候,一切都晚了。”

“體型大、兇猛、忠誠”,這是藏獒被打上的標籤,殊不知、藏獒販子為了讓藏獒體型變大,會採用灌食的方式;為了讓藏獒顯得更兇猛,則會透過外科手術改變藏獒的面部面板和肌肉,讓犬牙外露;甚至不惜注射肉毒桿菌讓藏獒保持更好的面部造型,一條三個月大的藏獒,身上的肉皮能拉出來30多釐米。經過這些手法,再加上多年的雜交,“市場版”的藏獒渾身毛茸茸的,像個大玩具。

為了讓公獒能更多地配種,從而賺取配種費用,藏獒商人們不惜注射催情藥、壯陽藥來保證公獒的“戰鬥力”,一天之內配種多次,最終倒在交配中的藏獒不計其數。即便如此,人們仍然對天價藏獒趨之若鶩。

青海西寧野生動物園副園長齊新章對中國新聞週刊表示,藏獒經濟最熱的時候,在青海西寧野生動物園內和藏獒商人合作,辦過幾年藏獒展,如今已停辦,當時辦展的時候,遊客數量會多一些。

“有多少藏獒是在當年展覽中被交易的,我不清楚,但是看上去的確很火爆。”

當被問及藏獒的體態身形究竟哪樣是純種,是最好的,齊新章這位青海大學動物營養與飼料科學專業的研究生卻犯了難。

“藏獒有純種的麼?誰能說清楚哪種樣子的藏獒是純種的?”

對於藏獒本身的樣子,長期在牧區生活的楊志軍更有感觸,“高原上,寒冷,空氣含氧量低,放牧需要大量奔跑,藏獒就沒有胖的,大部分藏獒身上都沒有一丁點多餘的肉,而且毛髮多數是披在身上,既是保護面板不受紫外線困擾,也是為了保暖,那些體態如熊,梳著爆炸頭的藏獒,就根本不是藏獒本來的樣子。”

在高額的經濟誘惑下,藏獒從一個工作犬,變成了商品,甚至變成奢侈品,一些演藝界的明星藝人也參與其中,推波助瀾。

“很多花重金購買藏獒的人,都表示藏獒是一種文化,飼養藏獒就是在繼承和發揚這種神秘的文化。”齊新章不太理解。

“我每每見到那些人,從面相上看,他們都不像是有文化的樣子。”

藏獒,它就是一條普通的狗

熊欣曾在西北一家的文化機構任職,單位的領導自然是個“文化人”,酷愛養大狗,就包括三條藏獒。藏獒並未圈養,自由活動在工作區中,熊欣便與藏獒建立了深厚的友誼。

在熊欣看來,藏獒並沒有人們所說的那麼與眾不同。“在單位裡,藏獒吃的東西和其他的狗並無不同,食堂阿姨從菜市場買回來肉和骨頭燉湯,肉基本上我們吃了,骨頭和肉湯就拌上米飯、玉米麵、動物內臟、胡蘿蔔等東西給它們吃,再加上一些通用的大型犬的狗糧,它們一天也就基本吃這些。

”

熊欣認為,楊志軍的小說賦予了藏獒超凡的性格,“一生只認一個主人,這在藏區之外基本不存在,藏區的情況特殊,地廣人稀,又賦予了藏獒獨特的工作任務,但被當作寵物以後,這些都不復存在,也更不會擁有這些所謂的性格。”

“從小就跟我們一起玩的藏獒,跟泰迪博美一樣,舔酸奶蓋吃餅乾,跟我們握手,玩得不亦樂乎,你說它兇猛?我是沒看出來。”

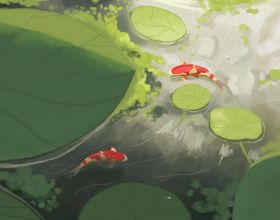

圖/圖蟲創意

“環境造就人,也造就狗。買一條狗要花上好幾百萬的時候,一定是我意識到了它能帶給我更大的收益,這就跟炒房子一樣,也像鑽石,所謂代表愛情,都是人們賦予的概念,本質上還是石頭,藏獒的本質,就是一條普通的狗而已。”

齊新章曾經觀察過成年藏獒的食量,大體上與成年狼食量近似,但是動物園中飼養的狼基本上是吃純肉,而藏獒則是雜食,什麼都吃,總量夠了就行,並不挑嘴。

雖然在熊欣看來,藏獒只是一條普通的狗,但是近年來各種藏獒襲擊人,甚至襲擊主人的事件層出不窮,人們在看都市傳說的同時也不斷加深藏獒兇猛、頑劣、不可控的印象。

對此,齊新章認為,藏獒並不適合在藏區之外的地方生存,從它的體型條件和身體機能來說,已經適應了藏區的高原系統。高原地區的特殊自然氣候,為藏獒營造了一個低溫低菌的生存環境,這就讓它們抵抗細菌和高溫的能力變得很差,內陸地區尤其是東南沿海的自然氣候,會讓藏獒非常不適,最終因感染引發多種疾病。

藏獒面板病和肺病,在內陸地區發生的機率都遠遠高於藏區,並且治療效果不好,幾百萬的藏獒買回家暴斃的情況也不在少數。

說到這樣的情況,楊志軍有些激動,“你說藏獒咬主人?不可能,它是難受啊,熱啊,渾身癢癢,它又不會抓,溫度高,沒有空間奔跑,滿足不了它的運動量,它長期處於心理焦慮煩躁的狀態,這才引發了攻擊性,藏區牧民養的藏獒,怎麼會這樣?”

很快,各地相繼出臺的養犬政策法規,嚴格限制了藏獒這樣的大型犬的存在,高額的飼養成本和“嬌氣”的身體狀態,也讓越來越多人看到藏獒和內陸地區的違和。當房價一路高歌猛進成為人們生活中的剛需後,花幾百萬買一條只有十幾年生命的狗,在普通投資者看來是一個包虧不賺的買賣,就這樣,從2010年開始,藏獒熱逐漸開始冷卻。

2010年青海的藏獒年交易額尚有2億多元,到2015年,只剩下5000萬元;西藏3000家藏獒繁育中心有2/3關門。青海省藏獒協會秘書長周藝曾對媒體表示,僅他所知,投資上千萬血本無歸的商人,就有近百位。

企查查資料顯示,我國現存藏獒養殖相關企業809家。近十年來,我國藏獒養殖相關企業註冊量逐年減少。其中,2012年新增102家,同比減少29.56%;2016年新增33家,同比減少40.00%;2019年我國新增藏獒養殖相關企業7家,同比減少53.33%;2021年前10月,我國僅新增5家藏獒養殖相關企業。

從區域分佈來看,遼寧省以178家藏獒養殖相關企業排名第一。吉林、青海分別有80家、63家,位居前三。其次是山東、甘肅、河北等。從城市分佈來看,青海省海東市位居榜首,有40家藏獒養殖企業。遼寧省大連市、河北省秦皇島市分別有34家、24家,排名前三。

中國新聞週刊隨機撥通了近十家曾在網際網路上留下聯絡方式的獒廠,其中有7家表示,已經不再飼養和販賣藏獒了,只有3家獒廠表示,自己廠內還有部分藏獒,價格從7000到2萬元不等,和曾經的幾千萬相比,已經有了大幅跳水。

有媒體披露,不少飼養藏獒的狗廠由於經營不善,銷售乏力,只得將藏獒低價處理給狗肉販子,最終流向餐桌成為火鍋食材。

更有不少狗廠和飼養者將無法出售的藏獒遺棄,成為藏區流浪狗。

當藏獒流浪之後

藏區中大量流浪的藏獒,見證了藏獒經濟的破滅和藏區生產生活方式的變遷,牧民們的生活,被更先進和多樣的生活方式改變,藏獒也不再承載原本的工作任務,又無法實現經濟價值,於是便成為了藏區草原上的流浪者。

青海省果洛藏族自治州索呼日麻鄉獸醫站站長達桑曾對媒體表示,自己在2015年參加工作後,也多次接到牧區的老鄉反映,在他們上山放牛期間,家裡的食物全部被流浪狗吃掉了,人遭到攻擊也不在少數。在達桑的回憶裡,“那時候被流浪狗咬傷的人挺多的,大清早老人和孩子都不敢出來,有老人送孩子上學被咬傷,寺院、學校周圍都是流浪狗。”

溼地邊的流浪藏獒 圖/受訪者提供

在藏區,有一種嚴重的人畜共患的疾病,叫做包蟲病。包蟲病分為囊包蟲和泡包蟲,其中泡包蟲具有高度致死性,如果不及時治療,10年病死率可達94%。除牛羊外,狗因為和人接觸最多也最密切,成為包蟲病的主要傳染源。成蟲寄生在狗體內,蟲卵隨狗糞排出,汙染土壤、草地、水源及狗活動的場所。

因為對狗的深厚感情以及牧民們所信奉的宗教中“不殺生”的理念,在流浪狗成災的藏區,除了在自衛時採取的必要措施,大部分牧民在生活中對於這些氾濫的流浪犬,仍以投餵和保護的態度為主。

齊新章聊到藏區流浪藏獒時顯得很擔憂,“首先它們會因為覓食困難而襲擊人類、牲畜,威脅人類的生命和財產,其次它們會將家犬環境中的病菌和病毒攜帶至大自然中進行傳播,在印度就出現過野生動物感染狗瘟的情況。最麻煩的是它們可能會破壞藏區已有的生態平衡。”

“在藏區,藏獒沒有天敵,只有熊可與之一戰,但藏獒群居,基本上沒有熊會主動招惹一群藏獒。藏獒會吃掉岩羊等雪豹本身的食物,甚至會主動搶奪雪豹的食物。藏區的狼雖然群居,但科學觀測發現,流浪的藏獒群體多數和野生狼群保持著較為友善的共存關係,這就造成了藏獒完全沒有天敵,繁衍得非常順利。”

北京大學保護生物專業博士、北京大學附屬中學教師劉銘玉早在2014年便開始關注流浪藏獒的問題。在他的調查中,三江源地區13±3萬隻的流浪狗裡,97%有藏獒的血統,90%的流浪藏獒(約9-14萬隻)活動在距離社群約2千米以內的空間裡,5%的藏獒在距離社群約2-5千米範圍內活動,5%的藏獒在社群5千米以外的地區活動。三江源地區流浪狗的家域面積達到了35.3平方千米,遠大於其他地方的流浪狗,因此流浪藏獒所引發的不再是侷限於人類社群內部的問題,而是已經擴散到周圍的自然環境中去,對當地的生態系統造成了一定的影響。

透過紅外線捕捉,劉銘玉發現了流浪藏獒和野生雪豹的關係,有藏獒的地方,雪豹早晨的活動高峰就變得更早了,而晚上的活動高峰更晚了。另外雪豹還增加了夜裡的活動來補償晚上活動高峰降低的區域,最終由於這個活動節律高峰的錯開,雪豹和藏獒的這種節律的重疊,降低了差不多有20%。

流浪藏獒的活動區域離人類越來越遠,和野生動物的關係就越來越近,和其他大型野生動物高度重疊的食性,帶來的後果可能是會有大型野生動物因為食物的匱乏而帶來死亡。這說明了流浪藏獒威脅著三江源地區的生態平衡。

在劉銘玉看來,藏獒不可持續的狂熱的經濟泡沫帶來的不僅僅是又一場資本遊戲的失敗,也給西部脆弱的生態環境帶來了一場生態危機。雖然管這個問題叫做流浪藏獒問題,但其實都是由於人類活動所引起的,使得這種不管是野生動物還是流浪藏獒本身這些無辜的生靈遭受到了苦難。

面對如何解決流浪藏獒的問題,齊新章顯得很無奈也很棘手,畢竟動物園的園長管不了流浪的藏獒。

事情走到這樣的地步,總要有人出來管。

藏獒的悲劇,也是我們的悲劇

北京姑娘尹杭,就是那個想要管一管流浪藏獒的人,早在2009年,她便開始從事三江源地區的雪豹保護工作,2014年創辦了青海雪境生態宣傳教育與研究中心,成立的初衷是探究人與自然的關係,保護雪域的生態系統。

中心成立之初,尹杭和同事們便開始調查三江源地區自然環境的生態系統,發現了流浪藏獒帶來的潛在威脅。在尹杭的調查中她發現,當曾經的“家人”變成可讓人“一夜致富”的商品後,人們開始趨之若鶩地繁殖、飼養藏獒,有的村子甚至每家每戶都養了一兩條可賣錢的藏獒,即便是沒養狗的家庭,也至少擁有一個狗籠子。

尹杭回憶,青海玉樹市巴塘機場驅車十幾分鍾便可抵達文成公主廟,藏獒交易火爆的時候,狗市基本都在文成公主廟附近,人流量大,也方便外來的金主下了飛機就能看狗,那個時候家裡養藏獒的人們都會把自家狗帶到市場上問價。

“雖然早年間總是聽到藏獒的價格高,但是真正因藏獒獲利的牧區百姓並不多。”

這些年,藏區的百姓在挖掘蟲草的季節會離開家,因為無暇照顧狗,也會讓它們自生自滅,再加上賣不掉被遺棄的,大量藏獒被丟棄在寺廟、移民點、公路周圍。而這些狗的繁殖能力很強,根據尹杭的計算,2條成年狗3年後數量可以翻19倍。

“有次我們住在寺院做調研,僧人反覆囑咐,夜裡千萬不要出去,因為他們中的很多人都被流浪狗咬過。天黑之後,犬吠聲非常大,我忍住了一夜沒有去廁所,第二天早上起來,同事就看到了數十隻流浪狗,隨後就被咬了。”

在尹杭的調查中,超過90%的受訪者都反對捕殺流浪藏獒,其中有70%“極其反對”,支援率最高的方式是建立收容中心將雄性和雌性藏獒分開。在走訪中,尹杭詢問了當地百姓對於流浪藏獒絕育和領養的態度,發現絕育比領養更容易被接受。

即便如此,絕育的工作開展起來也不容易,需要大量的獸醫資源,在調查了青海玉樹地區流浪犬收容中心的情況後,尹杭發現這樣的方式花銷巨大,玉樹一個收容中心,800多條狗,第一年建設和疫苗、食物就花費了600萬元。

流浪藏獒收容中心 圖/受訪者提供

尹杭最後選擇的方式是協調寺院推動領養,在玉樹囊謙果切寺就曾推動了150多條狗的領養,給了每位領養者拴狗鏈和一袋面,鼓勵老百姓參與到更有效和可持續的流浪狗保護中。

雖然領養是節約成本最好的方式,但是缺乏持續的資金支援,人們擔心母狗誕下小狗後無法照料,最終還是可能造成遺棄。在這樣的情況下,尹杭再次推動了流浪藏獒絕育的工作。

牧區很多獸醫,可以騸牛羊,但沒做過狗的絕育手術。尹杭聯絡了其他地區的獸醫培訓師來培訓本地獸醫,幫助解決當地流浪狗的問題。最終在寺院、政府、外界獸醫的支援下,培訓了70名當地獸醫學會了給狗做絕育手術,已經絕育超過700條犬隻。

獸醫為流浪藏獒進行絕育手術 圖/受訪者提供

尹杭對中國新聞週刊表示,“自己的機構和自己的能力有限,這些年做的這些事情,整套模式已經形成,既有工具,也有標準化的流程,藏漢雙語的內容也都做好了。希望能有更多的人來使用這套模式。最終還是為了推動牧區百姓的意識,推動政府和職能部門的關注,只有這樣流浪藏獒的問題才最終能被解決。”

尹杭表示,在關注流浪藏獒這些年,見到過一些來自河南、四川等地來藏區抓狗的販子,“他們的工具很專業,經常可以抓一卡車的狗離開。”

不知返鄉探親的楊志軍,見到過的那些東去的卡車,是否是狗販子駕駛,最終的去向又是否是餐桌。

其實,在《藏獒》大賣後的第五年,滿懷懺悔的楊志軍又創作了一部名叫《藏獒不是狗》的文學作品,以藏獒經濟為由頭,楊志軍描寫了藏區在現代文明演變下的精神失落。一條藏獒可以賣很多錢,獒主得到了錢,但失去了更多原始生活狀態。在物質追求下,我們得到的是錢,失去的是精神信仰。

只可惜《藏獒不是狗》並沒有再現《藏獒》三部曲的輝煌,裹挾在藏獒商機中的人們,在金錢的衝擊下,基本看不懂書了。

“藏獒的悲劇,其實是人的悲劇,這個悲劇是人造成的,想要解決,也必須由人來解決。”楊志軍說。