文/苗體君

1979年7月2日早晨,85歲高齡的包惠僧起床後多有不適,晚上10點40分,包惠僧突然猝死在家中的床上,醫生診斷是“腹主動脈瘤”破裂,大量失血而死。由於包惠僧身份特殊,他追悼會的悼詞很難擬定,在他去世20天后,即1979年7月22日下午4時,包惠僧所在的工作單位國務院參事室在北京八寶山革命公墓禮堂為包惠僧舉行追悼會。中國人講究葉落歸根,2009年4月1日,包惠僧的親屬把包惠僧的骨灰從北京八寶山公墓遷回故里安葬,這也算是圓了包惠僧生前的心願。包惠僧的骨灰被下葬在他的出生地湖北團風縣但店鎮溢流河拱橋鋪村一座小山坡上,這是一座簡簡單單的墳冢,一塊普普通通的墓碑上刻著“包惠僧”的名字,沒有墓誌銘,在山坡下就是包惠僧的故居,包惠僧就出生在這裡。2021年是中國共產黨成立100週年,讓我們重溫歷史,揭開這位當年的中共一大代表85年人生歲月留給我們的一系列研究中的歷史謎團。

第一、關於包惠僧晚年自稱“棲梧老人”之謎

包惠僧1895年1月15日出生,學名道亨,號貴三,後因與父親生怨,自己將名字改為悔生。

湖北一師畢業後,包惠僧成了《大漢報》《漢口新聞報》兩家報社特派外勤記者,1919年春,包惠僧去了北京,在北京大學中國文學系做旁聽生,回到武漢後,他結識了同鄉陳潭秋,當時兩人都是《大漢報》《漢口新聞報》的外勤記者,慢慢地二人私交越來越深。靠稿費謀生的包惠僧為了能得到外地的新聞,1920年1月29日,到了天津,並採訪了天津學生運動的領袖周恩來,從此開始了兩人之間的友誼。1920年2月5日,包惠僧在武漢結識了陳獨秀,不久,湖北鄂城人、上海共產黨早期組織成員劉伯垂帶著陳獨秀的一封信找到了包惠僧,希望他聯絡一些人在武漢建立共產黨組織。與此同時,湖北潛江人、上海發起組成員李漢俊也從上海寄給董必武一封信函,希望董必武在武漢建立共產黨,就這樣包惠僧結識了董必武。

包惠僧一生先後結過三次婚,第一次是在1914年,當時包惠僧在湖北省立一師讀書,婚姻是包惠僧的父母包辦的,新娘名叫丁雪姣。第二次婚姻是在1922年,新娘叫夏松雲是江蘇高郵人,後來二人隔閡越來越深,最後分居。恰在這時,在包惠僧家做家庭教師的謝縉雲走進了包惠僧的生活,併成了包惠僧的第三任妻子,而且陪伴包惠僧一生,關於包惠僧使用“包惠僧”這個名字的原因,謝縉雲曾對人解釋說:“他本叫包悔生。跟董必武初識之後,董必武給他寫信,寫成了“包惠僧”。後來,他乾脆就改用“包惠僧”——以至現在流傳於世的名字就叫“包惠僧”。

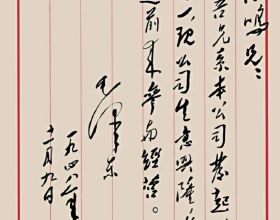

◆包惠僧

包惠僧脫黨後,憑藉在黃埔軍校時與蔣介石的交往,1931年,擔任國民黨軍委秘書兼任國民黨中央軍校政治教官。1936年至1947年間,包惠僧在國民政府裡先後擔任過內政部參謀、內政部戶政司司長、內政部人口局局長等職務,後隨國民政府由南京遷至廣州,當國民黨逃往臺灣時,包惠僧一家去了澳門。在澳門,包惠僧一家人就靠國民黨發放的那點遣散費生活,日子一天不如一天,無奈之下,湖北同鄉著名學者熊十力寫信勸他說:“我據老董(指董必武)所言,你與周恩來有刎頸之交,毛澤東對你瞭如指掌,幸逢盛世之際,你蝸蟄澳門,豈不是一葉遮目,不見泰山之雄偉耳?何不棄暗投明,卻龍藏蛇洞,效烏龜縮頭之法也,那又何苦矣?疾速知迷猛悟,顯有廉頗之風度,理應鳳棲梧桐,龍歸滄海,大顯身手,共建中華千秋偉業,為至要大事矣!”在熊十力的提醒下,包惠僧給中華人民共和國主席毛澤東寫了封信,又分別給政務院總理周恩來、政務院副總理董必武各發一份電報,大意是祝賀他們建立了新中國,同時也為自己的過去懺悔。一個星期之後,包惠僧收到了中共中央的覆電。1949年11月,包惠僧來到了北京,第二天,董必武就請包惠僧吃飯,席間,董老對包惠僧埋怨道:“那時你做了國民黨的官,就不要共產黨朋友了?”12月25日,周恩來在中南海請包惠僧吃飯,見到周恩來後,包惠僧深感愧疚。當年在抗戰時期的陪都重慶,一天,周恩來去國民政府內務部見部長張厲生,在張厲生的辦公室裡,周恩來見到了包惠僧,周恩來熱情地與他打招呼,包惠僧害怕受到牽連卻遠遠走開了,生怕被別人看見。

1950年,按周恩來的指示,包惠僧到華北人民革命大學政治研究院學習,畢業後被分配到內務部研究室任研究員。此後,包惠僧寫文章開始使用“棲梧老人”這個筆名,對此,有人問包惠僧的夫人謝縉雲:“棲梧”兩字的含義是什麼?謝縉雲答道:“包先生從澳門回到祖國大陸,覺得新中國如同一棵茂盛的梧桐,而他只是飛來棲息其間的一隻小鳥。這筆名也反映出他的自卑心理。”

第二、關於包惠僧中共一大代表資格之謎

在中共一大的研究上,關於包惠僧的一大代表資格的問題,歷來是史學家爭論得比較多的問題之一,主要有兩種觀點:一是、包惠僧是中共一大的正式代表;二是、包惠僧不是中共一大的正式代表。

查閱資料後,你會發現,出席中共一大的代表在1949年以前的回憶資料中均認為包惠僧是中共一大的正式代表,但依然存在著很大的分歧,就是包惠僧是哪個地區的代表,可以分為三種說法:①中共一大兩位武漢地區的代表董必武、陳潭秋都認為包惠僧是代表廣東黨組織出席一大的正式代表。1929年12月26日,在莫斯科中山大學學習的何叔衡給在莫斯科列寧學院學習的董必武寫信詢問關於中共一大召開的日期、參會代表、會議議程及內容、會議地點、大會是否發了宣言等五個問題。1929年12月31日,董必武給何叔衡覆信中寫道:“參加會的有北京代表(張國燾、劉仁靜[劉現為反對派])、上海代表(李漢俊、李達[二李早經開除出黨])、廣州代表(陳公博[早經開除]、包惠僧[1927年脫黨])、湖南代表(何叔衡、毛澤東)、湖北代表(陳潭秋、董必武)、山東代表(姓名忘記了)、留日代表(周佛海[早經開除]),此外有兩個國際代表,其一是馬林(荷蘭人,聽說也是反對派一分子),另一個人的姓名忘記了。”(中央檔案館編:《中國共產黨第一次代表大會檔案資料》人民出版社1982年3月版,第33頁)1937年,董必武在延安接受美國進步作家埃德加·斯諾的夫人尼姆·韋爾斯採訪時,談到中共一大的時候,再次明確說“廣東派陳公博和包惠僧”參加會議。(《“一大”前後——中國共產黨第一次代表大會前後資料選編》(二),人民出版社1985年2月第2版,第293頁)1936年,中共一大代表陳潭秋在《第一次代表大會的回憶》一文中明確寫道:“一個廣東代表包惠僧,國共分家後投降了國民黨,依靠周佛海謀生活。”“還有一個廣東代表陳公博。”“這次到會的一共有13個人。”②中共一大代表周佛海、張國燾認為包惠僧是代表武漢黨組織出席一大的正式代表。1942年,周佛海在《扶桑芨影溯當年》一文中寫道:“接著上海同志的信,知道七月間要開代表大會了。”“廣東代表是公博,北京是張國燾、劉仁靜,長沙是毛澤東和一位姓何的老先生,漢口是陳潭秋、包惠僧,上海是李達、李漢俊,濟南是誰記不清了。”(《“一大”前後——中國共產黨第一次代表大會前後資料選編》(二))1949年後,另外一位中共一大代表張國燾在其《我的回憶》一書中也認為包惠僧是代表武漢黨組織出席一大的正式代表,書中張國燾寫道:“武漢的代表是董必武、陳潭秋、包惠僧。”“包惠僧是一個初出茅廬的新聞記者。”③中國共產黨的主要創始人之一陳獨秀認為包惠僧是代表上海黨組織出席一大的正式代表。這一說法源自於陳獨秀的表弟濮清泉,濮清泉在《我所知道的陳獨秀》一文中寫道:“陳獨秀還告訴過我參加一次代表大會的十三個代表的名字。我記得是,湖南代表毛澤東、何叔衡;湖北代表董必武、陳潭秋;北京代表張國燾、劉仁靜;上海代表李達、李漢俊、包惠僧;山東代表鄧恩銘、王盡美;廣東代表陳公博;東京代表周佛海。”

包惠僧是中共一大正式代表,為何會出現三種說法呢?這其中是有原因的,包惠僧從湖北省立第一師範畢業後以新聞記者作為自己的職業。1920年9月中旬,經劉伯垂介紹,成為武漢的第一批黨員,武漢黨組織臨時支部成立時,包惠僧是支部的負責人。1920年9月至年底,包惠僧都在武漢從事創建黨、團活動,並從事工人運動。1921年1月,包惠僧帶著幾名青年準備到蘇俄留學,由武漢到上海,住在法租界霞飛路新漁陽裡6號,後因去蘇聯海參崴的航路中斷,加上經費困難,未能成行。隨後,包惠僧就留在上海,參加上海黨組織的教育宣傳工作。1920年12月,陳獨秀應陳炯明的邀請,去廣州主持廣東的教育工作。上海黨組織的工作由李漢俊、李達主持,李漢俊就讓在上海的包惠僧去廣州找陳獨秀,請陳回上海主持工作。於是,1921年5月,包惠僧就由上海去了廣州,在廣州住了兩個月,這期間包惠僧參加了廣州黨組織的活動,7月中旬從廣州動身赴上海參加中共一大。在10個月內,包惠僧從武漢到上海,又由上海赴廣州,而且所到之處,包惠僧都參加了所在地的黨組織活動,所以,包惠僧出席中共一大的代表身份就出現了以上三種說法。

◆1963年,紀念“二七大罷工”40週年,周恩來與包惠僧(左)交談。

1949年後,包惠僧的中共一大正式代表的身份遭到質疑,說包惠僧不是中共一大代表的有三種說法:①串門說,源自於中共一大代表劉仁靜。最早否認包惠僧是一大正式代表身份的是中共一大代表劉仁靜,1954年4月,劉仁靜在《回憶“五四”運動、北京馬克思主義研究會和黨的一大》一文中寫道:“第一次黨代會的人數是十二人。包惠僧不是代表。”(《“一大”前後——中國共產黨第一次代表大會前後資料選編》(二))到了1979年,劉仁靜又對自己的觀點進行了補充,認為包惠僧參加中共一大是來“串門”的。1979年3月,劉仁靜接受關於一大問題的採訪時說:“除上面十二人外,包惠僧也參加了會議。他是從廣東到上海的,但並不是廣東組織的代表,我認為他參加‘一大’是作為串門來的。當時開會對他也沒有什麼保密,他願意來參加就參加。”“我認為毛主席說代表只有十二人,如果只算十二人,那就沒有包惠僧。”②包惠僧是列席代表,這一說法源自於董必武。1971年,董必武明確放棄了原來關於包惠僧是廣東黨組織代表的觀點,而認為包惠僧是列席代表。1971年8月4日,董必武在關於中共一大和湖北早期黨組織的一次談話中說:“‘一大’代表,上海、濟南、湖南、湖北、北京是兩個人。廣州是一個人,實際到了兩個,有一個包惠僧,他是一個新聞記者,是列席的,不是代表。因此,‘一大’代表有的講是十二個人,有的講是十三個人。”此外,中共一大代表李達在1955年8月2日撰寫的《中國共產黨的發起和第一、第二次代表大會經過的回憶》一文中寫道:“六月上旬,到達上海開會的各地代表共十二人。”在分割槽羅列的代表名單時也沒有提到包惠僧。③出席中共一大代表即當事人的回憶出現幾種不同觀點時,學術界透過研究也得出一種觀點,就是包惠僧是陳獨秀個人的代表,有些學者又稱包惠僧是陳獨秀個人的觀察員,因為包惠僧出席一大是由陳獨秀提名,而且陳獨秀自己又沒有出席會議。中央黨史研究室編寫的《中國共產黨歷史》第一卷就採納了這種觀點,該書由中共黨史出版社2002年出版。

透過多年研究分析後,我認為包惠僧應該是代表廣東黨組織出席一大的正式代表。首先包惠僧是中共一大的正式代表,第一個否認包惠僧代表身份的是劉仁靜,劉仁靜曾經在回憶中說:“我認為毛主席說代表只有十二人,如果只算十二人,那就沒有包惠僧。”而1936年,毛澤東同斯諾談話時說得很清楚,包惠僧在12個代表之內,毛澤東說:“在上海這次具有歷史意義的會議上,除了我以外;只有一個湖南人。其他出席會議的人有[董必武]、張國燾、包惠僧和周佛海等。我們總共是十二個人。”而且說包惠僧是串門碰上成了列席代表,這是非常不合情理的。因為中共一大是在極其秘密的狀態下召開的,怎麼能隨便允許串門的人參加會議。1959年9月,董必武在鑑別中央檔案館報送的共產國際中共代表團檔案中的三個檔案後,認為包惠僧是列席代表,因為《中國共產黨第一次代表大會》檔案中明確寫道:“參加大會的有十二名代表”,根據各方面情況推測,這份報告很有可能出自於中共一大會議主席張國燾之手,而張國燾後來在《我的回憶》一書中的說:“在大會召開之前,幾位主要代表還會商過代表的資格問題;結果認為何叔衡既不懂馬克思主義,又無工作表現,不應出席大會;並推我將這一決定通知毛澤東。他旋即以湖南某項工作緊急為理由,請何叔衡先行返湘處理。因此,後來出席大會的代表只有十二人。”張國燾是把何叔衡排除到12名代表之外的,很顯然包惠僧是包括在12人之內的。有些研究者說包惠僧是“陳獨秀個人的代表”、“陳獨秀個人的觀察員”,這就更站不住腳了,據張國燾回憶,陳獨秀寫給大會的信,是陳公博帶交的,而且包惠僧自己的回憶中從來沒有說過他是陳獨秀個人的代表。

其次,1949年後,包惠僧在回憶中,曾經4次明確說自己是代表廣東黨組織出席一大的正式代表。第一次是1953年8、9月份,在《共產黨第一次全國代表會議前後的回憶》一文中,包惠僧寫道:“約在六月中旬,陳獨秀召集我們開會說:接到李漢俊、張國燾的來信,臨時中央在上海召集全國代表會議,第三國際、赤色職工國際也派來代表參加,要陳獨秀回上海,要廣州區派兩個代表去出席。陳獨秀因職務關係走不開,當時決定我同陳公博為廣州區的代表。行前陳獨秀同我說:大會後你還是回武漢工作,你在武漢工作比較有作用些。我接受了他的意見。”第二次是1961年1月20日,在《關於廣東黨組織歷史情況的回憶》一文中,包惠僧寫道:“在一次廣州支部會議上,陳獨秀說:上海來了一封信是張國燾、李漢俊聯名寫的,據說第三國際和赤色職工國際派來了代表,他們建議中共應該在上海舉行一次全國代表會議,他們同意這個意見,並請各支部各選出出席代表會的代表二人,特別要請陳獨秀回上海去主持這次的會議。陳獨秀把來信的大意說了之後,接著說:我為了廣州大學預科籌備工作,我暫時不能離開廣州,這裡出席代表我想派陳公博、包惠僧兩位同志去。公博開完了會快點回來,惠僧開完了會回武漢工作。”第三次是1978年8月12日,在《中國共產黨第一次代表大會的幾個問題》一文中,包惠僧寫道:“關於代表人數,‘一大’召開時,一個地區兩個代表,加上國際的代表,實際上參加大會的共有十五個人。”“廣東:陳公博、包惠僧(‘一大’前夕,我在廣東,陳獨秀提出要我當廣東代表,目的是要我回湖北工作,他認為湖北沒有我不行,所以廣東支部全體同意包惠僧、陳公博當‘一大’代表)。”“湖北的報告是我做的,因為我曾任湖北黨支部書記,董必武、陳潭秋一定要我做。”可能是因為包惠僧在會議上作了湖北的報告,給張國燾、周佛海留下了深刻的印象,所以後來回憶時把包惠僧誤認為是武漢黨組織的代表。第四次是1979年5月,在《我所知道的陳獨秀》一文中寫道:有一天,陳獨秀召集廣東組織開會談派代表參加中國共產黨發起會,“陳獨秀說第一他不能去”,“第二可以派陳公博和包惠僧兩個人去出席會議”。看了包惠僧的回憶後,再對上面不同的觀點逐一進行分析,毫無疑問,包惠僧就是廣東黨組織出席一大的正式代表。

第三、關於包惠僧與中共一大之謎

包惠僧作為一大代表,會議期間都做了些什麼呢?

1、以半客半主的身份,幫助做一些會務工作。

包惠僧、陳公博被推舉為廣東黨組織的代表赴上海出席中共一大後,二人並沒有同行,因為陳公博與妻子結婚不久,還沒有度蜜月,就想利用這次開會的機會攜妻子度一次蜜月,同時還可以掩護開會。包惠僧登上了直達上海的海船,並於7月20日到達上海,陳公博夫婦比包惠僧晚一天到上海,住進了大東旅社,包惠僧給在廣州的陳獨秀髮了一封報平安的電報。

早在半年前,包惠僧由武漢到上海,就住在法租界霞飛路新漁陽裡6號,而且參加了上海共產黨發起組的一些活動,對上海黨組織的情況比較熟悉,這次包惠僧來上海仍然住在新漁陽裡6號。此時正值暑假,博文女校校園裡空蕩蕩的,李達、王會悟夫婦以“北大暑期旅行團”的名義在這裡租了幾間房作為外地代表的住處。包惠僧只在新漁陽裡6號住了一個晚上,張國燾就要他搬到博文女校來住,包惠僧來到女校的時候,這裡已經住進了毛澤東、何叔衡、董必武、陳潭秋、王盡美、鄧恩銘、劉仁靜、周佛海,共8人。包惠僧和周佛海住同一個房間,張國燾名義上也住在這個房間,因為他在外面租了房子,所以並不常來。

因為包惠僧對上海的情況比較熟悉,他就以半客半主的身份,做一些會務工作。剛一住下來,他就去找博文女校校長黃紹蘭接洽交房租的事,黃紹蘭的丈夫黃侃是北京大學中文系名教授,而且黃紹蘭、黃侃都是湖北人,與包惠僧都是湖北同鄉,辦事比較方便。

2、一個人冒險回李漢俊寓所打探訊息。

據包惠僧回憶,7月30日晚,“仍在原地、原時間開會,馬林和尼克斯基來了。剛宣佈開會時,一個陌生的人進來把門簾子掀開,向我們會場看了一下說:‘對不起,我找錯了地方。’就下樓了。馬林很機警地問大家認識來人嗎,都說不認識。馬林說是個包打聽,今天不能開會了,馬上解散。我們大家一兩分鐘內,就從前門走了,只有陳公博和李漢俊坐在那裡聊天……”包惠僧和其他代表走出大門後,沒有回到住處博文女校,因為他們害怕那裡已被密探監視。他們不時回頭看看後面有沒有人盯梢,便拐彎抹角來到漁陽裡2號,《新青年》雜誌編輯部兼李達夫婦和陳獨秀的妻子高君曼的住處。

大家坐等了兩個小時後,都很牽掛李漢俊、陳公博二人,於是,張國燾就讓包惠僧到李漢俊家看看情況。對此,包惠僧後來回憶說:“內心也急切想知道一個究竟,就冒冒失失地跑到李漢俊家裡去,當走上樓梯時,李漢俊、陳公博正走出來看。”李漢俊告訴包惠僧,他們“走了約十餘分鐘,巡捕房開了兩部汽車來了一群人”,“把這間房子圍住,一面問你們開什麼會,一面樓上樓下搜了一遍,沒有發現什麼可疑的人和事”,他“用法語跟那幾個法國人解釋了幾句”,“說不是開會,是北京大學有幾個教授在這裡談論寫現代科學叢書的問題”,大概巡捕們也知道這裡是他哥哥的住宅,就走了。李漢俊的哥哥叫李書城,是同盟會元老,當時正在湖南主持討伐湖北督軍王佔元的軍務工作。隨後,陳公博對包惠僧說:“法國巡捕剛走,此地非久留之地,你我還是趕快走吧!”

3、參加了一大會議的全部議程,並積極發言。

為了安全起見,包惠僧與其他代表移師浙江嘉興的南湖繼續開會,在正午一點鐘前,順利地通過了“黨綱”,接著吃午飯。吃完午飯後,又開始討論“宣言”。包惠僧積極發言並談了自己的想法,包惠僧說:“孫中山代表資產階級,作為一個無產階級政黨的政治宣言,還能對他表示絲毫妥協嗎?”當時很多同志同意包惠僧的意見,認為孫中山是軍閥,可是董必武、陳潭秋反對包惠僧的這個建議,“當時董必武發了好幾次言,認為孫中山與軍閥不同,孫中山不是軍閥”,後來,包惠僧說,“董必武對孫中山有深厚的感情,這樣就為國共合作安下一個伏筆。”陳潭秋“主張對北洋政府與對孫中山所領導的南方政府分別對待。”最後,爭論的結果是把包惠僧的意見給否決了。

後來,據包惠僧回憶,他參加了一大的每一次會議,每次會議上,“大家都爭取發言,發言最多的是張國燾、周佛海、李漢俊、劉仁靜”,包惠僧自己“也算是發言較多的”。大會的最後一項議程是選舉,包惠僧也投上了自己神聖的一票。據包惠僧回憶,“約在下午6時太陽還沒有下山,我們的會結束了,當即乘車回滬。到達上海時間雖不很晚,已是燈光萬家了。”

4、受毛澤東指派赴上海實地踏勘一大會址及博文女校舊址。

1951年10月,中共上海市委決定成立以夏衍為首的管理委員會,在已確認的中共一大會址及博文女校舊址設計、建立紀念館。1953年6月,3個按一定比例製作的袖珍模型送到北京,毛澤東說:“叫包惠僧代我去看一看。”還要他“寫一點有關第一次代表大會的材料”。包惠僧的妻子謝縉雲回憶說,包惠僧“去看了兩次,因為年代久遠,模型又小,缺少細節,特徵不明顯,很難下結論。毛澤東說乾脆直接去上海看現場”。1954年3月,包惠僧南下上海,下榻上海大廈11樓7號房,與李書城的夫人薛文淑,也就是一大代表李漢俊的嫂子,一起實地踏勘。

第四、關於包惠僧脫黨之謎

關於包惠僧脫黨的原因,過去普遍認為是包惠僧與張國燾有矛盾,包惠僧始終認為黨內有一個“張國燾小組織”的存在,處處對他進行刁難,南昌起義失敗後,包惠僧對革命的前途由悲觀到失望,又由失望到消沉,他因而脫黨。

我認為包惠僧脫黨的原因主要有三點:一是、與張國燾結怨,錯誤地認為黨組織記憶體在著一個“張國燾小組織”,而且處處與他為難。一大後,包惠僧按照陳獨秀的意見回到武漢工作,擔任中共武漢支部書記兼中國勞動書記部長江支部主任。當時張國燾是中國勞動組合書記部主任,是包惠僧的頂頭上司,極有個性的包惠僧因常攻擊“張國燾小組織”,與張國燾的摩擦不斷升級,張國燾回到中央堅決要開除包惠僧的黨籍,關鍵時刻,是陳獨秀把包惠僧保了下來。後來,包惠僧又化名包一宇,被分配在京漢鐵路工作,不久,包惠僧與張國燾之間的矛盾發展到了公開衝突的程度。在包惠僧看來,當時中共黨內能領導他的只有陳獨秀一人,而張國燾自私自利、自高自大、公私不分,只會坐在上海的租界裡指揮別人。張國燾再次向中央告包惠僧的狀,要求開除包的黨籍,因陳獨秀不同意,這事才算不了了之。隨後,在工作中包惠僧多次與張國燾的發生衝突,包惠僧還始終認為黨記憶體在著一個“張國燾小組織”。

國共兩黨第一次合作期間,包惠僧經李大釗介紹加入國民黨,並南下廣州臨時出任黃埔軍校政治部主任等職。中山艦事件後,包惠僧的二十師黨代表的職務被解除。不久,周恩來辦了一個訓練班,專門訓練從國民革命軍第一軍撤出的共產黨人,包惠僧任政治教官。訓練班結束後,中央派包惠僧赴莫斯科學習,但包惠僧卻向中央要求讓妻子夏松雲同去,中央沒有答應他的要求,莫斯科也就沒去成,包惠僧認為是“張國燾小組織”害了他,還使得他同陳獨秀見面的機會都沒有了。北伐軍佔領武漢後,包惠僧來到武漢,將周恩來寫的介紹信交給當時主持武漢工作的國民黨左派鄧演達,鄧演達就派包惠僧去籌建黃埔軍校武漢分校的。但在工作中,包惠僧再次與中共中央駐武漢的代表張國燾發生了衝突。1927年1月,包惠僧受鄧演達的指派,出任獨立十四師黨代表兼政治部主任的職務。十四師師長叫夏鬥寅,湖北麻城人,是中共一大代表李漢俊的哥哥李書城的舊部。不久,鄧演達率部進入河南繼續北伐,夏鬥寅的部隊被調到湖北宜昌,以防川軍趁機沿江殺出。包惠僧還盡力為夏鬥寅的部隊爭取了許多補助,發放了一大批槍支彈藥,夏鬥寅對包惠僧十分感激,但夏鬥寅暗中卻同南京的蔣介石進行了電報聯絡,這件事讓中共、包括在武漢的國民黨左派非常氣憤。不久,負責武漢地區的中共負責人張國燾找包惠僧談話,向包惠僧提出三個問題:一是夏鬥寅為什麼與蔣介石聯絡;二是你去宜昌工作那麼久為什麼不向黨寫報告?三是你在宜昌為何花天酒地,行為不檢。包惠僧當時只承認了前兩點錯誤,至於第三點“花天酒地、行為不檢”,他認為是不實之詞。他一氣之下向鄧演達寫了辭呈,決定離開夏鬥寅的部隊。蔣介石在南京發動“四一二”政變後,夏鬥寅擅自將部隊移防沙市,川軍楊森部馬上佔領了宜昌,嚴重威脅武漢的安全。遠在河南前線的北伐軍正忙於戰事,鄧演達對此十分焦急,就派包惠僧去做夏鬥寅的工作。誰知夏鬥寅不但不聽勸阻,反而圍攻武漢,後來乾脆投靠了蔣介石。為此,包惠僧險些被開除黨籍,最後受到留黨察看的處分,他從此變得悲觀消沉起來。

◆武漢共產黨早期組織秘密活動機關舊址。

二是、對陳獨秀的政治遭遇很是不滿,這也是包惠僧脫黨的一個重要原因。包惠僧與陳獨秀的友誼開始於1920年2月5日,當時,陳獨秀來到武漢文華大學做學術報告,年輕的包惠僧以記者的身份帶著“崇敬”,前來採訪這位仰慕已久的大學者,兩個人透過長時間的會談後,都有相見恨晚之感。6個月後,包惠僧收到陳獨秀寄來的第一封信,陳獨秀希望包惠僧和劉伯垂、董必武、陳潭秋等人一起建立武漢共產黨組織。在陳獨秀的提攜下,26歲的包惠僧曾出任武漢共產黨組織書記一職,中共一大召開時,又是由陳獨秀提名,包惠僧代表廣州共產黨組織出席中共一大。一大後兩人曾一起坐牢,可謂是私交甚篤,包惠僧曾回憶說:“他(陳獨秀)比我大15歲,我很敬重他,我們都喜歡彼此的性格。我是讀書人,他好比是書箱子,在學問上我受他不少影響,他儼然是我的老師,每次談話都如同他給我上課。”後來,包惠僧與張國燾發生矛盾,張國燾多次要求中央開除包惠僧的黨籍,關鍵時刻都是陳獨秀站出來保護了包惠僧,陳獨秀還批評包惠僧,黨內根本不存在所謂的“張國燾小組織”。

大革命失敗後,陳獨秀成了共產國際的“替罪羊”。1927年7月12日,共產國際指示中共中央改組,陳獨秀被停職,這對包惠僧的打擊很大,可以說包惠僧在中共內部失去了陳獨秀這座政治靠山。“七一五”政變後,包惠僧奉中央軍委周恩來之命,到達南昌。南昌起義發生後,部隊南下廣東,包惠僧奉命暫時在南昌潛伏下來。周恩來在南下前給包惠僧寫了封介紹信,讓他去武昌找黨組織。當時,到處都是白色恐怖,包惠僧並沒有去找黨組織,而是先後在老家湖北黃岡、岳父家江蘇高郵躲了一陣,不久去了上海,並從此脫離了中共組織。

陳獨秀、包惠僧二人脫黨後,成為不談政治的摯友,晚年的陳獨秀生活在偏僻的四川江津縣的鶴山坪,當時正值抗戰時期,可謂是門庭冷落,貧病交加,包惠僧得空時都要去看看陳獨秀,並在生活上儘量給陳獨秀一些接濟。1942年5月13日,包惠僧由重慶特意來看望陳獨秀,陳獨秀叫妻子潘蘭珍割了兩斤肉,還帶包惠僧到自己種的菜地裡摘了些四季豆,因為是抗戰艱難時期,陳獨秀平日裡難得吃上肉,就多吃了一些,到夜間就不舒服了,患有高血壓等多種疾病的陳獨秀,天亮前吐了一地。此後幾天裡,陳獨秀臥床不起了,5月27日陳獨秀病逝,而包惠僧是給陳獨秀送終的唯一的好友。對陳獨秀的死,包惠僧曾難過地說:“陳獨秀死了,他的一生是艱苦多事的一生。”1949年後,因為政治的原因,包惠僧很少談到陳獨秀,但二人在22年的交往中,包惠僧收集、儲存著十幾幅陳獨秀的墨跡和數十封與陳獨秀的來往信件,包惠僧把這些墨跡和信件小心裝裱成冊,並撰寫前言,珍藏起來。“文革”中,由於害怕惹禍,包惠僧將這些極其珍貴的墨跡、信件付之一炬。

三是、包惠僧性格上的原因也是其脫黨的原因之一。包惠僧在性格上容易激動,與人話不投機就可能吵架,平時敢於直言,不怕傷人,不計後果,因此,熟悉他的人又給他取了一個綽號:“包大炮”。與他十分熟悉、要好的陳潭秋甚至稱他為“暴徒”,在與張國燾之間衝突時,包惠僧也有一定的責任,這主要是性格所致。

本文為《黨史博採》原創

未經許可不得轉載

侵權必究

維權支援:河北冀能律師事務所