作者:許美祺(蘇州科技大學歷史系講師)

長崎市位於日本九州西北部沿海地區,目前只是一個人口略超40萬的小城市。但在16—19世紀,這個小港灣曾一度興起為東亞海域著名的國際商港,是日本江戶幕府唯一直轄的外貿城市。來自歐亞大陸東西兩端的貨物和新知經由長崎源源不斷地輸入日本,使其不至於完全隔絕而落後於近代世界的發展。華商作為東亞海域貿易史上的一支重要力量,深度參與了長崎的歷史程序,華商舊日的集中居住地長崎唐館(日語稱作“唐人屋敷”)正是這一程序的見證者。

長崎地處群山之間,僅在南面開一狹長峽谷與外海相連,民宅建築在陡峭的山坡之上。直臨海洋的高山深谷,一方面造就了長崎壯麗的城市景觀,另一方面也令此地成為水深超過40米的天然深水良港。不過,這種地理優勢直至大航海時代才開始顯現出來。16世紀,在耶穌會傳教士和葡萄牙商人的積極經營下,這個邊陲小港成為擁有大教堂和教會學校的日本傳教中心,併成為重要的國際海上貿易據點。長崎的興起,見證了西方遠洋技術力量、世界性商業網路、基督教意識形態等要素在日本的初步顯現。

17世紀初,不願放棄傳教使命的葡萄牙勢力與日本新興統一政權之間的矛盾達到了極點,最後以幕府對日本天主教徒實行血腥清洗、徹底驅逐葡萄牙勢力、連下數道“鎖國令”嚴防天主教傳入而告終。但日本對西洋武器等物資的需求無法斷絕,幕府便以保證不傳教的荷蘭商人取代葡萄牙商人。出島原是為葡商集中居留而專門填海修建的一個人工島,驅逐葡商後,1641年轉而改為荷蘭商館的駐地。江戶幕府對出島實行嚴格的隔離管理,赴日貿易的荷蘭商隊只能在這個小島(約兩個足球場大小)上活動,原則上不可離開,一般日本人也不得隨意進入。從某種程度來講,出島的設立為日本幕府樹立了管理外國商人的模板。

出島運營40餘年後,1683年清朝攻下臺灣,由此解除了禁止人們在瀕海地區居住和活動的“遷界令”。加之清朝鼓勵華商赴日辦銅,於是大批中國東南沿海商人得以奔赴日本做生意。此前在長崎的華商多來自中國臺灣和東南亞地區,人數較少,散居在日本人中間並不明顯。而此時這批新的華商突然蜂擁而至,一時之間對長崎市政造成巨大壓力。於是,幕府的直轄機構長崎奉行所決定仿效出島經驗,也給華商專門劃定一個區域。1689年長崎唐館建成,這是華商在長崎集中居住的開端。

在運營管理上,長崎奉行所對唐館實行嚴格的封閉式管理。華商貨船到埠之後,貨物交給日本官員保管,華商僅可攜帶隨身用品入住唐館直到回航為止,在此期間除了拜訪寺院等特殊情況,不得踏出這個封閉的小社群。唐館四周砌有土牆,外面還有溝渠和竹牆環繞,僅留一個出入口,守備非常森嚴。出入口設兩道門,外側大門駐有長崎官員,嚴控人員進出。兩道門之間為長官和唐通事(日漢語翻譯)的辦公場所,一些特許的日本商販也可在此販賣生活用品和新鮮食材。內側大門以內便是華商居住場所,約有十多棟長屋,即使日本官員也不可隨意進入。唐館與出島同設在港灣東岸,相距不足1公里,生活在這裡的商人們站在高處便可望見對方。唐館的面積約為出島的1.7倍(後增加到2.4倍),但出島上常住的荷蘭商隊人數只有15人,提供各類服務的日本工人也只有約100人,唐館則可居住2000人以上。這是因為華商的貿易量遠超過荷蘭商人,但華商居住條件之艱辛可見一斑。

長崎唐館建成後存續了近170年,這是中日之間貿易需求的持續強勁所致,更是近世中日兩國“海禁”秩序合力的結果。

中國至遲自宋太宗(985年)起便不時實行海禁政策,尤其是明代開國以來,朝廷長時間嚴格執行全面海禁——既不允許外國民船自由進入,也不允許中國民船自由出海,進出皆需朝廷頒發的數量有限的許可證“勘合符”。外國人如何直接獲取中國貨品呢?只有向皇帝朝貢而獲取回賜物,或以朝貢使團隨員身份獲准入國,與中國民商進行限定額度的交易。

清朝入關後繼承了明朝的海禁政策,即使在上述“遷界令”解除之後,民船出海也在許多時期受到限制,尤其是前往南洋方向的貿易活動屢被禁止。不過,清廷對日本出產的“洋銅”有強勁需求,因此一直特別鼓勵民船前往代為置辦,客觀上在日本方向新開一個出口。入駐長崎唐館的華商主要來自浙閩地區,如今唐館遺址內還設有媽祖廟和關帝廟,明顯是東南沿海文化的遺存。華商對赴日貿易抱有如此長久的熱情,與清朝出現的這一特殊的海禁格局有密切關係。

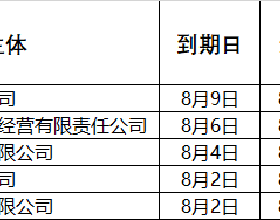

此外,華商在日本也必須面對江戶幕府實行的“海禁”。16世紀大航海時代崛起的織田信長、豐臣秀吉、德川家康等日本新興勢力已懷有自視為“天下”統一者的觀念,這是近世日本模仿中華思想構建“日本型華夷秩序”的開端。自17世紀起,以限制天主教勢力為契機,幕府逐步建立起海禁體制:禁止日本民船自由出海、並禁止外國民船自由來日,國內大名非特別許可不得交通海外、海外貿易利權統歸於江戶幕府。日本的海禁體制與明清頗有相似之處,比如均為管理方便而將特許的有限海外貿易集中在少數幾個地點,長崎就是其中之一;另外幕府也對來日商人實行強制管理,設立集中居住區、嚴禁外商與日本民間自由交往,發放數額有限的入港許可證(1715年《海舶互市新例》頒佈後發行了“長崎通商照票”,又稱“信牌”),限制貿易總額(唐船限30艘、購銀6000貫、銅300萬斤;荷蘭商船限2艘、購金5萬兩相當於銀3000貫、銅150萬斤),限制貿易對手(只有幕府指定的日本特權商人能夠出資競標)等。這些政策與明清朝廷所實行的政策幾乎一致。

到了19世紀,隨著蒸汽輪船的應用、遠洋捕鯨業的發達以及美國西進運動等歷史程序的發展,開闢橫跨北太平洋新航線、在日本設立補給據點逐漸成為西方資本主義國家的戰略方向。迫於美國的炮艦壓力,並目睹清朝在兩次鴉片戰爭中慘敗的現實,日本幕府也於1858年毅然與美、荷、俄、英、法簽訂“安政五國條約”,開放橫濱、函館等東部和北部港口而正式宣佈開國。此後,各國商人均可至開放城市進行自由貿易,長崎幾乎獨佔日本外貿利益的地位隨之喪失。加之1842年清朝貿易格局放寬為“五口通商”,1851-1864年中國南方適逢太平天國戰亂,赴日貿易華商數量驟減。在此情況之下,長崎唐館竟一度出現少人居住而建築坍塌的破敗局面。留居長崎的華人遷出唐館,開闢了更為廣闊的新地中華街,還有更多赴日華人開始在神戶、大阪、橫濱、東京等新興城市聚集。當支援長崎唐館存續的條件於19世紀中期發生改變,長崎唐館也隨之自然地結束了其歷史使命。

總之,存在了將近170年的長崎唐館是近世東亞海域社會特殊歷史條件的產物,而其消失則是19世紀工業時代資本主義世界市場體系進一步覆蓋東亞海域的結果。居住在長崎唐館的赴日華商在克服種種困難經商之餘,還勤懇細緻地承擔了多種外交和文化交流工作。他們應清朝政府之託,多次護送日本漂流民回國;為“鎖國”中的日本幕府提供海外見聞和資訊,被日本方面編成《唐船風說書》;同時還在一定時期充當了日本文人瞭解中國詩詞、繪畫和思想文化的師友。在東亞的海禁時代,他們為中日之間經貿和文化交流作出許多切實的貢獻。長崎唐館至今仍為人紀念,並非無由。

《光明日報》( 2021年11月29日14版)

來源: 光明網-《光明日報》