這是最好的時代,也是最壞的時代。

這是一個經濟飛速發展的時代,大城市的日新月異,小村鎮的改頭換面,金錢帶給人們更寬闊的視野和更美好的生活;

同時,這也是一個物慾橫流的時代,金錢充斥了人們的整個思想,為了金錢不擇手段,父子反目成仇,兄弟對簿公堂……這些例子比比皆是。

親生母親協同親哥哥,將自己的親女兒、親妹妹關進精神病院,原因竟是為了爭奪女兒的三十萬!

這到底是道德的淪喪還是人性的泯滅?

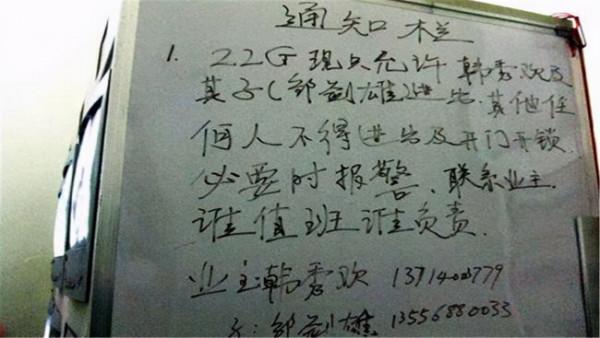

2006年10月21日上午,天氣多雲,一輛車自遠方駛來,急急地停在廣州白雲精神病院的門口,車門開啟,一個高大強壯的男人跳下車,他警惕地看了一圈周圍,扭頭從車裡拽下一個女人來。

那女人被捂住嘴巴,渾身都在用力掙扎,她的雙手竟還帶著一副手銬!車裡又下了幾個男人,他們個個身材魁梧,強按著掙扎不休的女人朝醫院大門走。

有過路的群眾猶豫地停下腳步,其中一個男人朝他大聲解釋:“這個女人有精神病!你們離遠一點!”

路人一聽精神病趕緊躲得遠遠的,女人被錮桎著雙臂,幾個男人大力按著她的肩膀,強迫她往進走,她壓抑的、無助的、絕望的哭聲迴響在大廳……

在重男輕女的家庭中成長的鄒宜均

1979年,鄒宜均出生在惠州一個普通的家庭,作為家裡最小的孩子,鄒宜均卻沒有得到應有的寵愛,她上面有兩個姐姐和一個哥哥,最親近的母親只疼愛哥哥,唯一疼愛她的父親常在外工作。

很多人會覺得小孩子沒有記憶,其實孩子是很敏感的,母親無意地冷落慢慢滲透進幼年的鄒宜均心中,她並不像其他家庭裡的老么愛撒嬌,她心裡再明白不過:媽媽不喜歡她。

被冷落得過早成熟,被偏愛的有恃無恐,這似乎是每一個重男輕女家庭的畸形寫照,在這種家庭中不可能養育出心理健康的小孩。

就像《都挺好》中的蘇明玉和蘇明成,被母親忽視、嫌棄的蘇明玉獨自闖蕩,幹出了自己的一番事業,但她無法正常處理自己與親人的關係,甚至可以說,她恨他們,“恨”這種情感在很長時間是她奮鬥的動力。

而在母親無原則溺愛下長大的蘇明成任性妄為、欺軟怕硬,沒有擔當更不會照顧自己的親妹,在他眼中蘇明玉並不是他的妹妹,她是他隨意使喚的丫鬟、栽贓嫁禍的倒黴蛋。

鄒宜均沒有蘇明玉的狠,她做不到逃離原生家庭,她甚至有些“慫”,大學畢業後鄒宜均的父母希望她和一個男人交往,可她並不愛這個男人,甚至談不上喜歡。

但這是父母屬意的人,是所謂“合適”的人,是唯一疼愛她的父親希望她與之交往的人。在短暫的消極抵抗後鄒宜均屈服了,她順從父母的意志驅使自己麻木的肉體,他們約會、聊天……她甚至可以說服自己在和他相處時歡悅地微笑。

不出意外這個男人會是她的結婚物件,他們會組建一個新的家庭,可能不久後會有一個新的生命降臨……思考到這些的鄒宜均又覺得這些太遙遠了,遙遠到她有些害怕。

可誰都沒想到,意外比明天更早到臨了。

荒唐的婚禮

2005年,鄒宜均日夜兼程終於到了家,她直直地站在門口,跑了一路的氣息還未喘勻,呆呆地看著躺在床上病重的父親。

母親從背後推了她一把,鄒宜均像是鬼故事裡面的殭屍,身體十分僵硬地踉蹌了一下,她這才像是被啟動了開關,腳步凌亂走到父親的床前,她低頭看著他,這個男人既蒼老又憔悴,面色暗沉,兩頰凹陷,眼窩黑青。

他的面板像是從樹幹上剝離下來的老樹皮,佈滿了乾枯的裂紋和發烏的黴點,他的呼吸輕乎其微,耳朵貼到胸口才可以感受到,他也瘦了,像氧化了的蘋果一點點發軟、坍塌,散發著腐爛的氣息。

鄒宜均盯著那隻乾瘦如竹枝的手,她想到她也曾被這雙手高高舉起,父親兩隻大手卡在她的胳肢窩,癢得她咯咯發笑,她想得出神,被母親不耐煩地一聲喝醒,母親面色如常,問她要不要結婚給父親沖喜。

鄒宜均的神色一瞬迷惘,母親立刻變臉,嗓音尖利,質問她良心是不是被狗吃了,鄒宜均搖搖頭又點點頭,她說:“我結婚,給爸爸沖喜。”

一邊是生命垂危的病人,一邊是“歡天喜地”的新人,鞭炮聲噼裡啪啦地響,大紅綢條鋪天蓋地地掛,賓客盈門,第一道門笑容滿面地祝賀新人喜結連理,第二道門神色關切地問詢病況如何。

時間一到,客散蕭條,歡笑聲也一同被離去的賓客帶走,屋子裡的氣氛又復歸沉重,鄒宜均趴在父親的床邊,她出神地望著空中虛無,這裡除了滿屋的紅再也看不出來有人剛成了親。

天地並未可憐這個家庭,眾人的期望徹底落空,婚後不到二十天,鄒宜均的父親閉上眼後再沒睜開。

為爭奪遺產送女兒入精神病院

賓客再次登門,不過這次辦的是喪事,嗩吶聲響,悲痛的哭聲在靈堂飄蕩,鄒宜均跪在一側,她哭的聲音並不大,只是淚水止不住地流,淚珠掉在地上,洇溼了一大片地面。

禍不單行,開端不美好的婚姻結局也是倉促潦草,婚後的第47天,鄒宜均離婚了,她的丈夫犯了“天底下男人都會犯的錯”,鄒宜均並不認為自己可以再繼續這樣貌合神離的婚姻。

離婚後前夫給了鄒宜均三十萬“補償金”,驟然得了三十萬,母親第一時間聽到訊息,她氣勢洶洶趕過來理直氣壯問鄒宜均“拿錢”。

她這一開口可不是個小數目,鄒宜均自然不同意,母親又改口說要鄒宜均的父親留給她的那套房子。

“你個女孩子家家的要什麼房,女孩子嫁人不就什麼都有了,你看你現在不是白得三十萬,房子應該給你二哥,你二哥是咱們家的獨苗,你得幫襯著他。”

鄒宜均沉默地聽她的教訓,在母親又一次要求時她仍然拒絕,母親惱羞成怒,她站起來用手指用力地戳鄒宜均的太陽穴,嘴巴里不乾不淨地罵著。

這些鄒宜均早就聽多了,她沉默地低著頭,企圖給自己套個結界,徹底隔離母親的破口大罵。罵累了的母親摔門而走,鄒宜均鬆了一口氣,她以為她的態度足夠明顯,而被激怒的母親也會放棄這個想法。

但她高估了她們之間的母女情,低估了她的母親無恥的程度。

2006年10月21日,父親去世一週年,當天上午鄒宜均乘坐二哥鄒劍雄的車,前往公墓拜祭父親,她坐在後座,二哥在開車,車子開出一段距離後突然停了。

鄒宜均看了看窗外,還沒有到公墓車子怎麼停了?她疑惑地問她二哥,二哥沒有回答她的問題,他看了她一眼,然後伸手打開了車門。

很難形容那一眼是什麼樣子的,鄒宜均也沒有時間思考了,因為在車門開的一瞬間,一個人幾乎是衝了進來,他直接撲向還沒有反應過來的鄒宜均,壓住她的肩膀將她撲倒在後座上。

鄒宜均驚地大喊,她慌地用腳去踢,踹出去的腿被幹脆利落地壓制住,她哭著叫二哥,她說二哥快來救我……她聽到她二哥喊:拿手銬拷住她!

鄒宜均拼命藏起自己的手,她把手壓在肚子下,可他們的力氣實在太大了,他們握住她的胳膊用力往出拽,鐵一樣硬的拳頭落在她的腰側逼她鬆手。鄒宜均像是瘋了,她咬杵在她臉側的胳膊,被捂住嘴後就使勁地拿頭撞車。

她不知道這趟車的終點是哪兒,她絕望地想我是要死了嗎?

她二哥的膽子還沒到殺人藏屍的地步,車子不知道開了多久終於停了,車門開啟光線照了進來。鄒宜均被又推又拽拉下了車,她抬頭看到“廣州白雲精神病院”,她從喉嚨擠出一絲嘶啞的哭喊。

她不停地搖頭,頭髮早已在路上就散了,此時在頭上是亂糟糟的一團,她努力後退,腳趾痙攣地彎曲想要留在原地,她恍惚聽到有人說她是個精神病,此時此刻她倒真像個瘋子!

世紀難題——如何向別人證明自己沒有精神病

喂一個正常人吃治療精神病的藥,那她會怎麼樣?

鄒宜均被關在這裡,她反覆地和醫生解釋自己沒有精神病,她翻來覆去地說是因為她的家人想要她那一筆錢和房子,所以才把她送進來。

她說的嘴巴乾澀、發麻,醫生點了點頭然後給她注射了針劑,“已經開始幻想了。”醫生充滿憐憫地看著神情恍惚的鄒宜均。

鄒宜均幾乎每日都會被注射針劑,她瘋狂反抗的結果是被幾個醫生死死地壓在病床上,她只有頭可以動,她就一直哭著搖頭,她喃喃地重複:“我沒有病,我是正常的……”

醫生緩慢地將針劑全部推進,他對鄒宜均說:“這裡的每一個人都說自己是正常的。”

忘記是來到這裡的第幾天,鄒宜均終於用連續幾日的安靜換來在洗手間撥打電話的機會,她時間不多,醫生從不允許她與外界交流,甚至有人二十四小時輪流守著她。

鄒宜均沒有聯絡母親,也沒有聯絡姐姐,她直接撥給了自己的律師,所幸律師黃雪濤並沒有讓她失望,在黃雪濤的努力下鄒宜均終於逃離苦海,她迫不及待地跑出了醫院,重獲自由的她癱倒在地上嚎啕大哭……

你以為這就結束了嗎?

事件過去不久後,當鄒宜均放鬆警惕時,她再次被貪婪卑劣的母親送進第二家精神病院,鄒宜均醒來看到雪白的天花板,她靜靜地躺在床上,望著天花板發呆……

黃雪濤發現她再次消失立馬警惕了起來,為了保證鄒宜均的安全他立即報了警,在警察的幫助下迅速找到了被關在精神病院的鄒宜均。

鄒宜均第二次被解救,她對她的母親和所謂的哥哥已經徹底絕望,她把他們告上了法庭,她對他們聲淚俱下的懺悔一字不信,她只希望他們得到應受的懲罰。

話雖這樣說,善良的鄒宜均仍未狠下心,她只要求一萬元的精神損失賠償,至於訴告,只希望法律可以約束這對肆意妄為的母子,還她一個安穩的生活。

剃度出家

鄒宜均在湖北剃度出家,削髮為尼,她所受到的傷害大概一輩子都無法撫平,她唯有青燈古佛相守,密密梵音入耳,方才得到安寧,她雲遊四海,一襲灰裟,一個布袋,推廣佛學、從事公益。

生活對鄒宜均是不公平的,它帶給了她太多傷痛,鄒宜均卻切實地執行了那句詩:世界以痛吻我,我卻回報以歌!