伍裡川

深圳地鐵上,一男子聽聞母親去世的噩耗,放聲大哭,乘客及安保人員遞上紙巾對其安撫。這一鏡頭引人唏噓。

人在外地,無法得見親人最後一面,這種正面插入中年打工人心臟的悲傷,是任何面紙都無法擦拭乾淨的,它會成為一個人心頭永遠的痛點。好在,這個突發事件的結尾令人心生暖意。

1984年的春天,我爺爺去世,他只活了70歲。從蘇州大藥店退休回到南京的鄉村後,他竭盡所能幫襯著自己唯一的兒子,也就是我的父親,但這一局面戛然而止於一箇中年男人最艱難的時刻。

那時,學有一門中藥製作技藝的父親,在醫院苦盼著“轉正”進編,他一邊在藥香瀰漫的中藥房裡碾藥、抓藥,一邊以瘦小的身軀在農田裡學著鞭牛耕田。

爺爺走得很意外,他死於一個非常悶熱的春日。那時我才12歲,還不太懂死亡的含義。爺爺去世後,父親很忙很沉默,在所有需要在人前顯現的儀式裡,他的哭泣是得體的、節制的。他獲得了“為人子至孝”的聲名。

但多年後,在盡心盡力照顧了我奶奶的晚年,並把她送走之後,他表達過這樣的意思:要是孃老子安然在世,要那虛名何用?“哪怕他們癱在床上,只要活著讓我照顧,我也開心啊。”

爺爺是村裡第一個火化的。安葬了爺爺,我們家似乎恢復了往日的寧靜。這種農家表面秩序的獲得,代價是父母的更加辛勞。我的母親是務農高手,但心懷夢想的父親不能成為“專職農民”,我們家人口多勞力少,常年是超支戶。沒有了爺爺的退休金,全家唯一的收入就是父親微薄的工資。

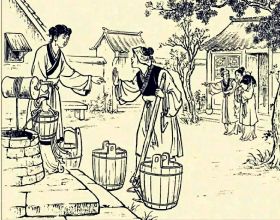

出了“七”,在一個清晨,父親擔著兩隻木桶,從廚房穿過堂屋,打算去池塘擔水回來把水缸蓄滿。那時村外的池塘,水很清。這是父親幾乎每天都要做的工作。我和弟弟妹妹在堂屋坐著吃飯,以為父親會和往常一樣,帶著一股風走過堂屋,走出門口,走出槐花小巷。

可父親看了我們一下,突然撂下木桶和扁擔,趴在桌上嗚嗚哭了起來。聲音很大,但他極力壓制著,他的肩膀激烈地抖動,彷彿要撐破那件已經打上補丁的藍布衣服。我們面面相覷,以為自己做錯了什麼事。

我們一直覺得父親是最堅固的城牆,父親的瞬間崩潰,讓我們不知所措。

父親很快自主結束了這場意外事件。他無聲地挑起水桶,走出屋外。

現在想想,他那時也就三十幾歲,比我現在的歲數還小上很多。父親是有資格崩潰一次的。遺憾的是,我們那時還不懂得該怎樣面對這樣的場景,既沒有詢問,也沒有上前去拍拍父親的肩膀。如今一想到父親當年獨自一人走出內心困境,而我連“安撫”的言行都沒有,就覺得遺憾。

我家的鄰居大媽,也曾在1980年代的一個清晨,坐在屋門前的石頭上崩潰大哭。她哭的是,上學的兒女時常要本子要筆,這種情況再正常不過。但她缺錢,經常借錢,壓力太大了。

她哭了片刻,回家燒飯。那塊石頭安靜如初,好像什麼都沒有發生過。雖然此後的日子慢慢好起來,但我始終忘不了她那一刻的極度無助。

在村莊,“崩潰”經常成為生活的節拍器。只是這種崩潰時刻,不會在村莊的公共空間留下任何印跡。崩潰,沒來由地發生,沒來由地消失,這種無人關切的場景,在時間的長河裡發生過多少次?我們無從統計。

劉震雲的小說《一句頂一萬句》,我讀了不下十遍,越讀越蒼涼。那份擠壓在一代又一代人心深處的無邊孤獨,生髮過多少“崩潰事件”?又被多少人間草木無視過?彷彿個體的孤獨和崩潰,只是眾人生涯裡一枚無關緊要的黃葉,落了也就落了。

出於這樣的觀察,我越發珍視那種陌生人“加持”給陌生人的溫暖。這些年來,我們目睹了太多這樣的鏡頭,併為之共情。深圳地鐵上的那一幕,又一次戳中了我們最柔軟的心。這既是社會文明進步的結果,也是世道人心逐步開啟柵欄的結果。

每個人的“生存不易”都可以被看見、被呵護,不是嗎?

人們總說,成年人的崩潰,只需要一秒鐘。在我看來,意識到我們可以呼應、慰藉成年人的崩潰,卻可能是一個漫長的過程——甚至漫長到從幼時到中年時分。但無論多久,都有意義。

責任編輯:王磊 圖片編輯:李晶昀

校對:丁曉