也許是聽到我工作時“讓我寫這個還不如死了算了”的呻吟聲,老天真給我安排了一次瀕死體驗。這年頭肥宅太難當了,人在家裡蹲都能給燒出來!

那天中午我剛洗完澡,端著午飯進了房間,邊吃邊聊天。忽然室友敲了敲房門,我以為他要提醒我收拾一下廚房,結果剛一開門,只聽到他喊了一聲“著火了!”。

黑色的濃煙瞬間瀰漫開,室友人不見了,留下一臉懵逼的我。

“你怎麼這麼黑啊!”

經常看電影還是有好處的,我第一反應是電影院廣告裡教的消防安全知識:先打溼衣物捂住口鼻。

反應了一秒鐘,我想起屋裡有純淨水,於是趕緊把一件睡衣弄溼捂在臉上。溼衣服比想象中還令人呼吸困難,再加上緊張,我倍感缺氧。我已經什麼都看不見了,迅速拿起手機一邊撥119一邊跑去窗邊。開啟窗戶,樓下已經有人在呼救了,我幾乎是嘶吼著把地址報給電話那邊。

我緊接著又撥通了媽媽的電話:“著火了!媽媽!我沒事!我愛你!”

黑煙在背後步步緊逼,我又撥了好朋友暗暗的電話,暫時無法接通。留完訊息,一股孤獨和絕望感升起,我希望能多留下幾句話,真害怕這是自己最後的話了。明明幾分鐘前我還在和朋友互相鼓勵,明明洗澡時還在給自己加油,明明一切剛剛走上正軌,怎麼忽然……

周圍光線越來越微弱,耳邊都是“著火了!”、“救命啊!”的呼喊聲。我無法判定是哪裡起火,一瞬間甚至有了想跳下樓的衝動。我望了望樓下,啥也看不見,趕緊打消了念頭。

也許是腎上腺素分泌旺盛,我不想坐以待斃,準備去大門那裡看看有沒有跑出去的可能性。儘管是大中午,屋內和屋外的可見度已經為零,屋裡東西太多導致我差點跌倒。我又把衣物打溼了一遍,蒙著頭往外衝,卻撞在了洗手間的門上。

原來房子大門被洗手間的門卡住,剛才室友開門發現火情之後並沒有把大門關上,難怪煙塵進來得這麼快。外面的煙仍舊非常濃,看起來完全沒有逃跑的可能性。我迅速關上了大門,好在鐵門的溫度還沒有很熱,我想火源應該不是很近。

口乾舌燥,鼻腔口腔裡附著了一層煙塵,胸口悶得發慌的我本能地跑進洗手間打開了淋浴,水聲一定程度上撫慰了我。此時腳下一滑,我忽然清醒過來,再次跑回屋裡,這時候窗外的濃煙淡了一些,又露出了一絲天光。樓裡其他人向上喊著讓我們別擔心,消防隊已經把火撲滅了。這時我看到鄰居也在不遠處的陽臺上,終於見到了人,才心安下來。我大聲喊著話,已經完全意識不到自己在喊什麼了。

又過了一陣,聽到了敲門聲,我小心翼翼開了門,發現已經能看清下樓的路了。此時我還顧慮了一秒,想著自己的花花睡衣是不是太短了。算了命要緊,我還是趕緊下樓吧。被燒過的樓梯像餅乾一樣酥脆,走過之處都在掉渣,整個樓道被燻得漆黑,樓層間的窗戶和窗框都被燒化了,完全不是平日熟悉的樣子。

被燻得漆黑的樓道丨作者供圖

現場情況丨作者供圖

這時幾位警察上樓檢視,他們沒戴口罩,應該是沒事了。我從樓裡出來,下面圍了一群人盯著我看,我以為是看我裙子短,還不好意思地笑了笑說:“剛洗完澡……”

這時候朋友暗暗趕到了,向警察問詢樓上的情況,我在後面開心地招手:“我在這呢!”

他神色飄忽,看著我愣了半天才走過來跟我說話:“你怎麼這麼黑啊!”

救護車已經到了,一直吆喝著,看到我後讓我趕緊上去,於是我和陪同的暗暗活蹦亂跳一路小跑地上了車。這時我開啟手機才發現,自己整個腦袋都被燻成黑色了!

我一直跟暗暗說“快給我拍兩張,再拍張在救護車上的”,然後開始興奮地給醫護人員彙報自己的情況,整個人亢奮不已,去急救中心的路程也顯得極其短暫!

小黑娃丨作者供圖

當天我就住進了燒傷整形科ICU

到了醫院,醫生讓我在擔架上躺好,準備把我抬下來。我一想這哪成,不僅暴露體重還可能走光,於是趕緊說“不用!我太沉了!”,再一個箭步就跳下了車。

進了急診室,三四個醫生護士圍過來,給我做檢查。我還處在亢奮狀態,一直手舞足蹈地給他們描述當時的場景,話多得停不下來。醫生好不容易才把我勸閉嘴,讓我躺著進行檢查。

醫生觀察了我的口腔鼻腔,查了血壓、血氧量、心跳、呼吸等。最疼的是抽股動脈血,在腹股溝的位置,真的太疼了!過程還極其漫長,一根粗粗的針在血管裡面動來動去,瞬間我整個腰就抽筋了。那天我穿了一條細帶的三角褲,護士還說這種內褲不錯,抽血不用脫褲子。

一個大眼睛的醫生一直在給我講之後可能出現的情況,大意是說我有吸入性損傷。我在火災現場吸入的高溫煙塵和有毒物質等附著在呼吸道,現在雖然看著沒事,但肺和氣道受到刺激損傷後可能會繼發水腫,有窒息和呼吸衰竭的風險,可能會需要插管和氣管切開。

我忍不住哭了,黑黑的臉蛋上流下兩條淚水。我緊緊抓著暗暗的手,嗚嗚咽咽說不出話,不知道他給這麼一個小黑娃擦眼淚時是什麼樣的心情。

護士催促我們去拍肺X光片,我和暗暗挽著手開心地一路小跑,收穫了一群目光。我還嘀咕著:“我是不是得裝著虛弱一點,這麼歡快醫院該不要我了!”

到了角落才逮到機會瘋狂拍照丨作者供圖

回到急診室,我被按在了輪椅上,裝備解鎖了!我跟暗暗有說有笑:“你可慢點,別給我推牆上去!”

“我該給你拍張坐輪椅上的,效果更好!”

護士把我們引到了病房門口,兩道門都打開了,裡面看上去寬敞又安靜,儀器的滴滴聲此起彼伏。護士讓我把手機交給暗暗保管,然後接過輪椅,我忽然意識到這怕不是進了ICU吧,心情瞬間沉了下來。

還沒來得及暗暗打個招呼,兩道門在身後迅速關閉了,幾個護士圍上來——

“幾號床啊?”

“三號!最裡面那個!”

“是吸入性損傷!”

“她好像能走路!”

“要不讓她自己過去吧!”

我順著護士指的方向望過去,是最靠近窗邊的一個空床,護工已經在旁邊準備了。

剛坐到床上,護工阿姨便開始幫我處理面板上的煙塵油汙。我被脫了個精光,坐在防護墊上把頭深深地埋進了雙膝裡,想起電影裡入獄時的清洗,羞恥感令我渾身僵硬。阿姨打來一盆熱水,用毛巾和肥皂搓洗我的四肢和身體。汙垢附著力很強,水洗根本沒效果,用了大量餐洗淨後才露出面板的顏色。

大家都管這位護工阿姨叫“老太太”,“老太太”其實並不老,五十來歲的樣子,笑起來眼睛彎彎的。她一邊嫻熟地給我擦拭身體,一邊詢問著我的情況,也許是看出了我的侷促和窘迫,她一直給我講笑話:“上次來了個黑人小哥,也是火災被煙燻了,他還會說中文呢,他說他本來就黑,不顯髒……”

問及年齡時,她又溫柔地說:“你跟我閨女一樣大,我就把你當成自家孩子一樣洗,洗乾淨了換身衣服你就能舒服點。別不好意思,很快就好了。”護士拉來了屏風,開著玩笑埋怨“老太太”不注意患者隱私。我慢慢放鬆下來,小聲感謝著“老太太”,配合著挪動身體。

洗下來好多盆水、用廢了好多條毛巾以後,我終於不是那個黑娃,面板不再幹燥堵塞。我深深吸了一口氣,清新的感覺!可惜頭髮洗不了,整個人還是散發著火場的煙燻味。還有護士小聲嘀咕:“可算看清楚長什麼樣了,燻得太厲害了……”

病號服是黑白藍條的,隨著換衣服我也被各種儀器五花大綁起來。醫生和護士過來詢問病情和資訊,一陣忙亂後入院過程結束了。連續一個小時的緊張刺激,忽然的安靜讓我有一種被扣在玻璃罩中的感覺。

我用350度的近視眼環顧了一下四周,病房樓層很高、視野很好,好像懸浮在空中。窗外樓下則是一個學校操場,有男孩子在練習投籃。

病房裡大概擺放了十來張病床,幾乎每個人都有不同程度的面部燒傷。病房角落裡躺著一個男孩,已經看不到五官,他身上接著各種儀器,插了管也做了氣管切開,水和食物都需要先打進管子裡。紗布蓋著的身體瘦瘦小小的,露出的面板上覆蓋著一層厚厚的黑色結痂,粉紅色的嫩肉從零零碎碎脫落的結痂處冒了出來。

護士問他:“你要是沒遇上這事,該上大幾呀?”

他支吾著:“大三……可能大四了……”

我想他可能傷了一段時間了,突然他很大聲地喊出:“420!”

護士笑著去給另一個護士說:“他高考420分呢!”

我閉上眼睛,被濃煙籠罩的感覺即刻湧了上來。我一直在回憶火場的情景,不停地在腦內測試逃生的最佳方案。血壓儀在大臂緩緩收緊,留下螢幕上170/110的數字,我睜開眼盯著自己的腳趾,時間就此靜止了。

望著滾燙的南瓜粥,我有些胸悶

我被隔絕在監護室中,斷絕了所有資訊來源。為了防止窒息、促進咳痰,我只能帶著霧化面罩坐在病床上,清涼的霧氣減少了一部分煙塵帶來的灼熱感。我不敢戴上眼鏡,模糊的環境反而讓我感到安全。我努力地深呼吸,感覺像有一塊剛出爐的烤地瓜在氣管內滑來滑去,胸腔更是沉重地向下墜。

儘管有很多顧慮,但出事到現在狀態一直不錯,我還嘗試在床上做了幾個臀橋。此時血壓儀的臂帶再次收緊,一個小時又過去了。

監護室的護工師傅是兩班倒,12小時一班,每班三到四人,負責十個床的日常照看、吃喝涮洗,有時還要幫護士分擔一些機械性的工作,很辛苦。忙起來的時候幾個小時都沾不到椅子邊,儘管這樣他們還是悉心照顧每個病人。病房裡迴盪最多的聲音,除了儀器的滴滴聲、吸痰時的呼嚕聲,就是患者呼喚護工的聲音——“師傅”、“師傅”,我總是忍不住腦補《西遊記》裡的場景。

一位師傅看我東西不全,主動遞來紙筆讓我把想說的寫下來,他幫我捎給外面的家屬。說好是紙條,但每次寫著寫著就一整頁紙,有時候紙不夠用,還得迴圈利用之前寫過的。能和外面聯絡上,心情寬慰了好多,我正反覆看著之前的紙條流眼淚,師傅笑呵呵地過來說:“嘿,別看那些啦,來新的嘍!”

晚飯時間到了,陸陸續續有家屬來送飯,暗暗給我點的外賣到了,我望著一大桶滾燙的南瓜粥有些胸悶,剛吃了兩口菜包,胃裡就像重重地捱了一拳。

兩個護士走過來,準備給鄰床的王大爺翻身。王大爺是內蒙古人,工作時不慎掉進裝有化學物質的桶中,導致下半身及兩側前臂大面積化學燒傷。當地醫院無法收治,連夜坐著急救車來北京他才保住了性命,已經在監護室住了一個多月了。因為燒傷面積過大,他躺在床上無法動彈,只能靠翻轉病床來翻身。王大爺此刻俯臥在床上,我看到他臀部和大腿後側面板上的結痂如同盔甲一般,顏色灰紫不勻,上面覆蓋著厚厚的白色藥膏。他雙腿的肌肉已經萎縮,與壯實的上半身相比顯得格外纖細。

王大爺翻身的工作需要兩個護士共同完成,首先把另一塊床板覆蓋在他身上,床板兩頭有兩個孔,可以套在病床兩頭的螺紋杆上,用大螺母擰緊後,再在兩塊床板中段紮緊一條很寬的帶子以確保安全。病人夾在兩塊床板中間,隨著床板的翻轉由俯臥變成仰臥。這樣的過程一天四次,有利於背面傷口的恢復,減少褥瘡的發生。

也許是我的目光過於直接,王大爺問道:“小姑娘,你看我這是不是活受罪啊?”

我哽住了,努力噙著眼淚才沒哭出來,這個問題太難了。

一位師傅拎著粉紅色的三層飯盒走到王大爺床邊:“今天是不是破紀錄了!”

“對!今天趴了四個小時!最長的一次!”王大爺說話中氣十足,聲音洪亮透著豪爽。

“你老伴兒又給你帶了這麼多好吃的!哎呀還有湯!能吃完?”

“保證完成任務!”王大爺堅定得有些可愛。

王大爺的老伴兒給他做了刀削麵,師傅夾起兩根,晃晃悠悠地往王大爺嘴裡送,不小心掉枕頭上了:“你說你咋不愛吃大米飯,大米飯多好喂啊!我們山西人愛吃麵,你咋也愛吃麵?”

“我老家也是山西的!”

王大爺和師傅東一句西一句聊得正高興,大眼兒醫生進來了,跟護士商量調整自己病人的用藥。他收治的病人是一個年輕男孩,送進來之前因為吸入大量煙塵,已經失去自主呼吸和心跳,搶救了十五分鐘才甦醒過來。

男孩腦部也因此受到了損傷,經常會有狂亂的反應,鎮定劑都壓不住。給他換藥吸痰是最難的,每次都要兩三個護士護工一起按著,誰也沒少過挨他的揍,有幾次給打急了護士也會高聲說:“你看看你!你知道自己屬什麼嗎!你就是屬竄天野猴的!”聽著倒像是媽媽訓斥調皮的孩子。

大眼兒醫生安排完工作,轉悠了一圈,來到我床前。

“感覺怎麼樣啊?”

“我覺得還行,還沒什麼反應。”

他撇了撇嘴,指著自己的病人:“你看見他了嗎?他跟你一樣,進來之前吸了很多煙。”

看我說不出話,他又補充道:“他做了氣切,你看現在是不是很痛苦。”

這麼直觀的形象在面前,我完全嚇呆了,男孩的每一聲咳嗽都撩撥著我的神經:“那……那我現在這樣,到他那個階段……還剩多長時間?”

“所以你要好好遵醫囑,別想這想那的……”他留下這句話,悠悠嗒嗒地離開了。

什麼自我感覺、什麼信心,一股腦兒全坍塌了,胸口像被大齒輪碾來碾去。我還沒看見媽媽呢,上次她送我去火車站,還特意跟我擁抱,好後悔沒多抱一會兒。要是被媽媽和暗暗看到我失去意識的樣子,不得難過死了。媽媽快來吧,快來看看我活蹦亂跳的樣子!

我和尿壺面面相窺

我悶在被子裡不敢出聲,左手因為輸液刺激,血管不合時宜地痙攣起來,藥也不怎麼往下滴了。為了不被護士看見自己的哭相,我用手好好抹了抹臉,鎮定了下來。

誰知道,護士過來第一句就問:“哭了?”

我以為自己整理得天衣無縫:“你咋知道?”

“你看你臉埋汰的,跟小鬼兒畫的似的。”護士暴露了自己的東北口音。

由於我頭髮上還有好多菸灰,一哭一抖再一擦,好傢伙,搞得臉都花了。護士看不下去,找來溼巾給我抹了幾把,又給我帶上了帽子。

一頓折騰後我不哭了,坐在床上悶得發慌。想轉移一下注意力,可手邊什麼都沒有,我只能拿起充當枕頭的一大包尿片,認真讀起包裝來。讀著讀著,便意漸漸襲來,我瞅了瞅周圍,其他病人因行動能力受限,都是靠護工協助在床上解決。我還能走動,想申請去洗手間,於是趁一個護工阿姨路過的時候,我揮了揮手:“阿姨我想去洗手間,尿尿……”

話音剛落,阿姨迅速從我床下拿起尿壺遞過來,我的申請被駁回了。ICU裡配備的衛生間通常是丟棄病人尿片和排洩物用的,不允許我過去。此時此刻,我和尿壺面面相窺,原來能自己去廁所排便都那麼幸福。想起長期癱瘓在床的姥姥,每天再難受她都要掙扎著下床排便兩次,我現在也理解了她的感受。

我拿著尿壺在床上折騰了快一個小時,死活不行,真快憋炸了。護士來換輸液袋,我趕緊向她小聲彙報。她看我憋得臉都綠了,拉來了屏風,卸下了我的氧氣、血氧夾子和監護儀。我緩緩挪下了床,獨自釋放,這一過程持續了一分多鐘才結束。我連打了幾個尿顫,膀胱還因為剛才的過度膨脹而隱隱作痛,幸好沒人看到我端著尿盆幸福落淚的猥瑣表情。

屏風外,這位護士正向其他護士和護工告知我下床排便的事,之後每次交班也都會安排交接,這件貼心的小事讓我敏感的神經與膀胱得到了撫慰。

解決完生理問題,天已經黑透了,窗外只能見到遠處零星的燈火,整個病房顯得更加孤獨。護工師傅興沖沖地送來一個手提袋,裡面是暗暗捎進來的物品和字條。師傅小聲問我有什麼話要捎出去,我一點心情都沒有:“讓他早點回去休息吧……”

師傅把手提袋往我手裡塞了塞,轉身出去傳話了。我看他出了第一道隔離門,想到一會兒暗暗走了留下我一個人,剛要低頭抹眼淚,突然看到袋子裡的哥谷正舉著小花望著自己!我抱了又抱、親了又親,哥谷身上也沾了一些菸灰,不過它本來就灰灰的。

暗暗送來的哥谷丨作者供圖

哥谷是芬蘭童話小說及系列漫畫《姆明》裡的角色,也是很多芬蘭小朋友的“噩夢”。我們小時候家長會嚇唬“不聽話就被狼叼了去”,很多芬蘭小朋友則是被“再不聽話就讓哥谷凍死你”嚇唬大的。哥谷走過之處會結冰、草木不生,她也向往朋友和溫暖,可是她的形象與能力總讓人感到恐懼,所以她只能孤獨地住在山頂,與世隔絕。

住院第二天,趕上了探視時間

ICU晚上是不熄燈的,因為燈光刺眼我一夜未眠,腦子裡不斷冒出各種念頭。監護室探視嚴格,一週只能探視兩次,分別是週三、週六下午,每次五分鐘,只允許一個人進來。我是週五入院,趕上隔天的探視已經非常幸運了。自己一個人在外面十幾年,第一次遇到完全處理不了的狀況,格外期待見到親人;但是得知每次時間這麼短的時候,眼淚還是忍不住落了下來。

病房的氣氛從一大早就變得歡快了起來,每個人都在努力把狀態調整到最佳,護工師傅餵飯的時候也跟病人聊得更加熱鬧。

對床住的是一個北京奶奶,護士也都叫她“老太太”。不得不說,大家對中老年女性的稱呼實在是太侷限了。這位“老太太”說起話來特別老北京,聲音洪亮,像唱戲一樣。

聽她和護工師傅聊天,好像是在家給孩子做飯,出意外炸傷了面部和雙手,眼睛也受到了牽連,總之傷得很重。師傅一直勸她出去以後別幹活了,一把年紀該在家享清福了。她也表達出自己的擔憂,老伴兒走得早,幾個孩子在外面因為贍養問題產生糾紛,今天不知道誰還會來探視自己。師傅小聲寬慰她,替她給嘴唇塗香油,幫她擦眼淚。

“師傅,我覺得我們倆真是有緣千里來相會呀!”

師傅樂了:“可不,要是沒緣分,咱倆還真見不著面呢!”

早飯陸陸續續送到了,隔壁床王大爺的飯盒上放了兩朵小花。薔薇花開的季節到了,兩朵柔嫩的小花,一朵深紅一朵玫紅,在單調的病房中很是顯眼。護工師傅告訴王大爺,他的外孫女也來了,這花是她和王大爺的老伴兒今早剛摘的。師傅把花湊到王大爺鼻子下面,王大爺努力地伸著脖子,興奮不已,嘴裡一直唸叨著:“小花花好看!真香!小花花外孫女摘的。”每走過來一個護士,王大爺都要把小花介紹一遍,眼睛裡閃動著光。

今早王大爺的老伴兒給他熬了粥,還配了兩道小菜。三餐不重樣的飯菜,午晚飯後還各有一盒水果,王大爺的伙食令護工和其他病人(我)羨慕不已。王大爺每次說出“老伴兒”的時候,都會把重音砸在“伴”這個字上,充滿了信任和溫柔。我對王大爺的老伴兒充滿了好奇,這次探視一定要看看她是什麼樣的。

我咬了幾口手裡的煎餅果子,胃裡一陣燒灼。一晚上沒睡精神萎靡,又怕排便產生的各種麻煩,我剛要收拾剩飯拜託師傅丟掉,王大爺轉過頭來:“你咋老不吃飯?”

“我有點吃不下……”

“我看你連水都不怎麼喝,這不行啊!你還年輕,多吃飯、多喝水恢復得快,早點出去多好啊。我住進來一個多月了,家裡花了二十來萬,老伴兒一直在北京照顧我,負擔很重的。你看我每天什麼都不想,吃飽飯、睡好覺,出去什麼都好了!”

我眼睛一下子又溼了,一邊點頭,一邊狼吞虎嚥地把剩下的煎餅果子吃了下去。

最愛媽媽了!

媽媽在老家也是一夜未眠,趕上勞動節假期高峰,來北京的票很難買,搶不到票的她甚至想過連夜開車衝來北京,好在被家人及時制止了。第二天,我媽幸運地搶到了一張7:20的高鐵票,她趕緊收拾東西,張牙舞爪地衝去了火車站。

火車站人滿為患,為了節約時間,我媽準備刷身份證上車,結果連刷幾次都顯示無票。她又著急忙慌地去取了票,到了檢票口,工作人員告訴她買反了,買成了“北京南-濟南西”的票。我媽一聽,眼淚“譁”就下來了,在檢票口急得邊哭邊跺腳。好在退票之後她又買到了一趟早上十點多的車,趕上了下午的探視。

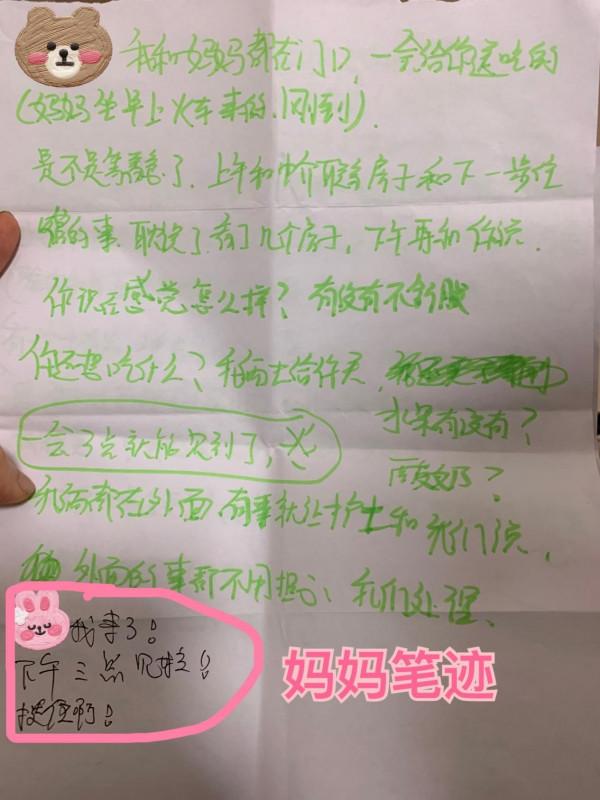

下午一點多,護工送進來一兜草莓,裡面夾著紙條。我一直料定媽媽會來,但看到她的筆跡時還是激動得哭了。

看到了媽媽的筆記丨作者供圖

此時門外面,我媽和暗暗因為探視只能進一個人而產生了一番謙讓。暗暗在外面守了兩天,也很想見面,卻只能大方又委屈地把名額讓給我媽。我媽跟護士提議,她進去兩分鐘,暗暗進去三分鐘,被嚴詞拒絕了,最後還是我媽一個人進來。

午後的陽光斜射進病房,照得每一張病床都暖融融的,所有人都很安靜,像是在屏息等待著高光時刻的到來。三點剛一到,病房的門準時打開了,三四個家屬進來了,都穿著隔離服,分不出誰是誰。

我還沒看出哪個是我媽,就聽見她“嘿嘿嘿”的笑聲了,她張開雙臂小跑著來到床前,我死咬著嘴唇還是哭了出來,怎麼都收不住。旁邊有一名護士盯著,真的有點探監的感覺。

“剛才送的草莓你洗了嗎?”

“我躺著怎麼洗……我都給吃了!”

“沒事在醫院,不怕拉肚子。”

我媽在兜裡掏來掏去,最後掏出一張紙:“時間太短,我提前寫了個提綱。”她開啟紙條,放在面前:“哎呀壞了!沒帶老花鏡!看不見!”

我瞬間破涕為笑,我媽還是這麼脫線。說是五分鐘探視,穿脫隔離服的時間也包含在裡面,所以真正見面也就三分鐘。交流了一下監護室內外的情況,我趕緊問起了肺片和驗血結果。

“醫生說問題不大,我看了那個單子,有六七頁,查了得有一百來項呢!你膽固醇和血糖都有點高,不過跟這次火災好像沒啥關係……”

聽完這話,我白眼快翻到後腦勺去了,看到我媽狀態還不錯,我也放心下來,對自己的身體更有信心了。之前逃出火場那麼亢奮,被塞進監護室淬了淬火,差點沒把我淬涼了。見到媽媽後,我感覺能量一點一點恢復了。

三分鐘一下子就過去了,我媽還沒說完,護士已經高喊著往外趕人了。走到隔離門邊上時,我媽還跟我使勁揮手,讓我產生了一種去給她送站的錯覺。

我沒忘了看看王大爺的老伴兒,他床邊站著一個瘦瘦小小的女人,戴著口罩看不到樣貌,聲音輕柔。臨走時,她依依不捨地低著頭,對王大爺從頭到腿地左捏捏、右摸摸。對床“老太太”的家屬也來了,是她的外甥女。有人來探視還是開心的,家人走後,老太太忍不住哼了一會小曲兒。

探視過後焦慮減退,我困勁兒也上來了,紮紮實實地睡著了。不知道過了多久,護工師傅拍了拍我,我迷迷糊糊一睜眼,差點沒從床上摔下來。我媽給我捎進來了七八種水果,什麼火龍果沃柑藍莓小黃瓜聖女果……滿滿兩大兜子,全都洗好了。我趕緊跟師傅們分享了一部分水果,並寫了個紙條出去制止我媽。

我美滋滋地望著一桌水果,本來還想等著晚飯後再吃,結果傳回來一張條,我媽覺得我躺著不動,吃點水果蔬菜就夠了,今天就不送晚飯了。說好的京味齋呢?!我黯然演了一會受氣小媳婦的戲碼。

最艱難的24小時熬過去了,像是時鐘被修好一樣,時間又恢復了流動。

在監護室住了三天,檢查結果沒有大問題,我就辦理出院了。之後身體恢復得還不錯,能跑能顛,心態有了不小的改變,回想起來全都是感動和眼淚。

以及,最愛媽媽了!

個人經歷分享不構成診療建議,不能取代醫生對特定患者的個體化判斷,如有就診需要請前往正規醫院。

作者:大快活

編輯:黎小球

稽核:北京醫院外科ICU副主任醫師 劉韜滔

這裡是果殼病人,專注講述健康故事。

如果你有得病、看病的體驗要分享,或者想講講自己經歷的健康相關趣事,歡迎投稿至[email protected]